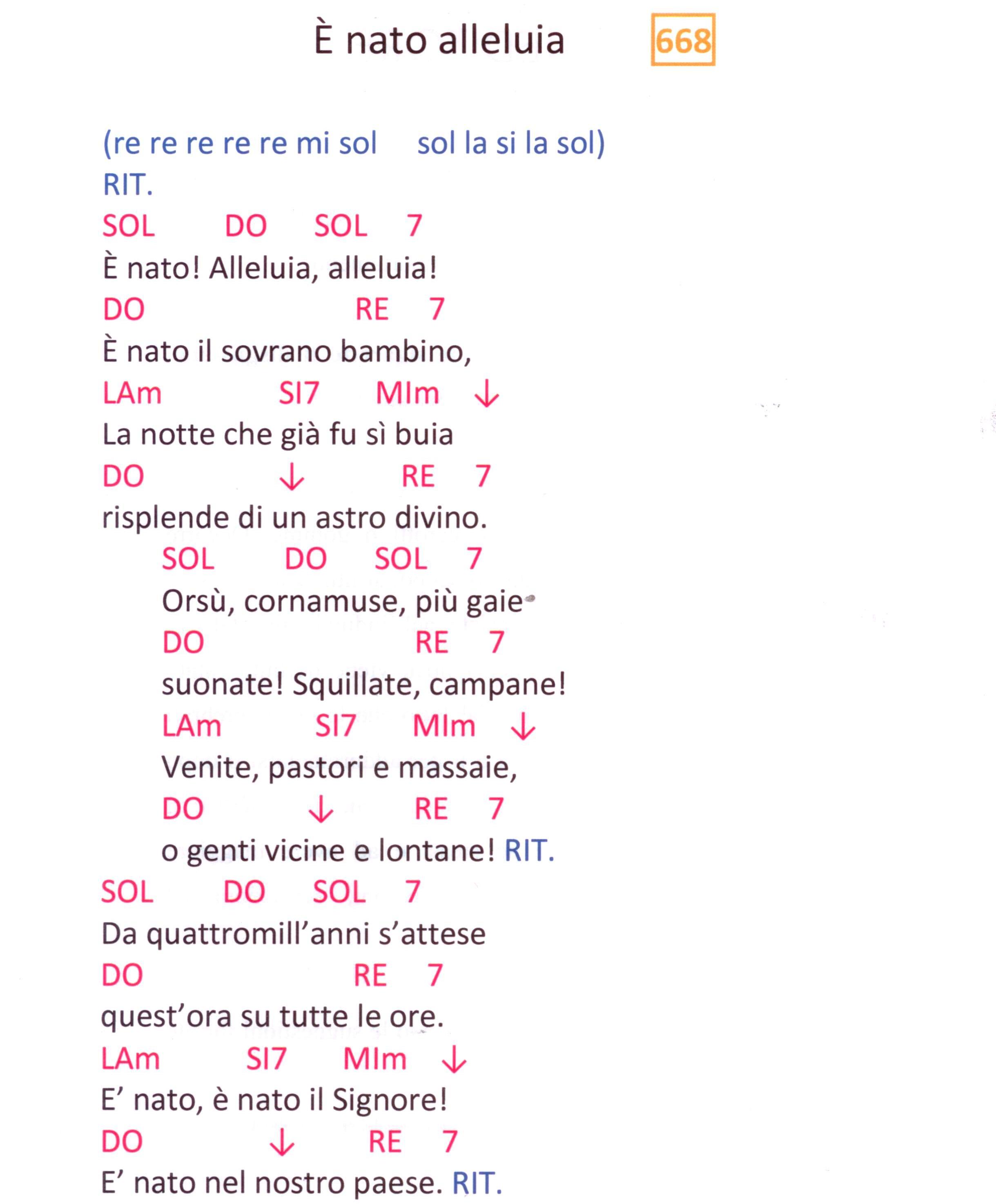

È nato Alleluia

28 Dicembre 2019

Attributi e apposizioni

28 Dicembre 2019✨ “D’amor pane dolcissimo” è un esempio significativo del canto eucaristico nella tradizione liturgica cattolica contemporanea, caratterizzato da una profonda spiritualità cristocentrica e da un linguaggio poetico che fonde elementi della mistica medievale con la sensibilità devozionale moderna.

La struttura del componimento si articola in tre strofe di schema metrico regolare, ciascuna composta da quattro versi che alternano endecasillabi e decasillabi secondo una cadenza che favorisce sia la recitazione che l’esecuzione cantata. Questa regolarità formale riflette la tradizione innografica cristiana, dove la stabilità metrica facilita la memorizzazione e la partecipazione comunitaria.

Il titolo e l’incipit “D’amor pane dolcissimo” introducono immediatamente la simbologia eucaristica attraverso la metafora del pane come nutrimento spirituale. L’aggettivo “dolcissimo” in forma superlativa intensifica la dimensione affettiva del rapporto con il sacramento, mentre l’espressione “d’amor” suggerisce che il pane eucaristico è costituito dall’amore divino stesso. La formula riecheggia la tradizione dei tropi medievali, che amplificavano i testi liturgici con elaborazioni poetiche.

L’espressione “del cielo eterno gaudio” nella prima strofa situa l’esperienza eucaristica nella dimensione escatologica, presentando il sacramento come anticipazione della beatitudine celeste. Il termine “gaudio”, di registro elevato e tradizione biblica, conferisce solennità al linguaggio evitando la banalizzazione della gioia spirituale in semplice contentezza terrena.

Il verso “Vero sollievo agl’umili / che in Te soltanto sperano” introduce la dimensione sociale del messaggio eucaristico, identificando nei poveri e negli oppressi i destinatari privilegiati della consolazione divina. Questa prospettiva riflette la sensibilità ecclesiale post-conciliare dell’opzione preferenziale per gli ultimi, trasformando l’eucaristia da devozione intimistica in sacramento della giustizia sociale.

La seconda strofa sviluppa il tema della guarigione spirituale attraverso l’immagine del “cuore amabile” che “sa guarire i nostri cuor”. La ripetizione del termine “cuore” in forma singolare e plurale crea un ponte tra la dimensione divina e quella umana, mentre la rima interna sottolinea musicalmente il concetto. L’azione terapeutica viene specificata nella trasformazione delle lacrime in amore, processo alchemico spirituale che rovescia il dolore in carità.

La metafora della trasformazione – “tutte le nostre lacrime / Tu le trasforma in vero amor” – presenta l’eucaristia come sacramento di trasmutazione esistenziale. Il “vero amor” si oppone implicitamente agli amori illusori del mondo, proponendo una forma di carità autentica che nasce dalla comunione con il divino. La costruzione sintattica enfatizza il soggetto divino come agente attivo della trasformazione.

La terza strofa introduce la dimensione cristologica attraverso il riferimento al “cuore che per noi si aprì”, allusione evidente alla ferita del costato di Cristo sulla croce. Questa immagine, centrale nella devozione al Sacro Cuore, presenta l’eucaristia come memoriale della passione e insieme come rifugio per i fedeli. Il cuore aperto diventa simbolo di accoglienza incondizionata e protezione nei momenti di difficoltà.

L’explicit “finché un bel giorno insieme a Te / vivrem la Tua felicità” proietta l’esperienza sacramentale verso il compimento escatologico. L’espressione colloquiale “un bel giorno” introduce una nota di familiarità e speranza concreta, mentre “vivrem la Tua felicità” presenta la beatitudine non come premio individuale ma come partecipazione alla gioia divina stessa.

Dal punto di vista musicale, la tonalità di Do maggiore conferisce al brano un carattere luminoso e festoso, coerente con il tema della gioia eucaristica. La melodia, costruita su intervalli facilmente cantabili, privilegia l’accessibilità comunitaria rispetto alla complessità virtuosistica. Le indicazioni per soprani e tenori suggeriscono una destinazione polifonica che arricchisce l’esecuzione senza comprometterne la semplicità.

L’armonia, basata su progressioni tradizionali con l’uso di accordi di settima dominante, crea un linguaggio musicale familiare che facilita l’apprendimento e l’esecuzione da parte di cori non professionali. L’alternanza tra tonalità maggiori e minori relative (Do maggiore, La minore) introduce varietà espressiva pur mantenendo coerenza tonale.

Il linguaggio poetico del testo si caratterizza per l’equilibrio tra registro elevato e comprensibilità immediata. L’uso di arcaismi controllati (“agl’umili”, “vivrem”) conferisce dignità liturgica senza compromettere l’accessibilità, mentre la sintassi lineare facilita la comprensione del messaggio teologico.

“D’amor pane dolcissimo” si inserisce nella tradizione del canto eucaristico italiano contemporaneo che ha saputo rinnovare le forme espressive della devozione sacramentale mantenendo fedeltà al depositum fidei. Il brano rappresenta un esempio riuscito di come la poesia religiosa possa veicolare contenuti teologici complessi attraverso un linguaggio emotivamente coinvolgente e musicalmente accessibile.

Il componimento testimonia inoltre l’evoluzione della sensibilità liturgica cattolica, che ha integrato elementi della spiritualità tradizionale con istanze pastorali moderne, creando forme di espressione capaci di nutrire tanto la devozione personale quanto la preghiera comunitaria.

Testo e accordi di “D’amor pane dolcissimo”

soprani: sol sol fa mi sol do remi

tenori: (alta) do si la sol mi fa fa do

DO FA DO

- D’amor pane dolcissimo,

MIm FA SOL

del cielo eterno gaudio.

FA REm FA LA

Vero sollievo agl’umili

REm FA SOL DO

che in Te soltanto sperano.

DO FA DO

- Immenso cuore amabile,

MIm FA SOL

Tu sai guarire i nostri cuor;

FA REm FA LA

tutte le nostre lacrime

REm FA SOL DO

Tu le trasforma in vero amor.

DO FA DO

- Quel cuore che per noi si aprì,

MIm FA SOL

ci accolga nel pericolo,

FA REm FA LA

finché un bel giorno insieme a Te

REm FA SOL DO

vivrem la Tua felicità.