Finlandia: lezione di geografia

28 Dicembre 2019

Paesi bassi: lezione di geografia sull’Olanda

28 Dicembre 2019Carme LI (51) di Catullo: testo, traduzione e analisi

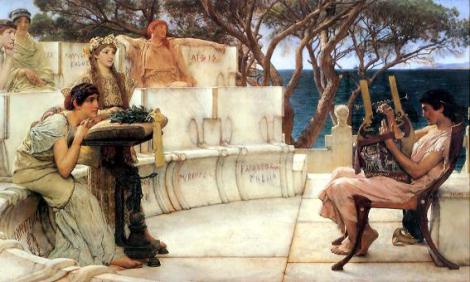

Il Carme LI (51) di Catullo è uno dei testi più celebri e discussi del Liber Catullianus. È una traduzione e adattamento quasi letterale di un frammento della poetessa greca Saffo (Fr. 31 Lobel-Page), ma con un’aggiunta finale che ne cambia profondamente il significato e il tono. Il poema esplora gli effetti devastanti dell’amore non corrisposto o della gelosia, culminando in una riflessione sulla pericolosità dell’ozio.

1. Testo e Traduzione del Carme

|

Testo Originale (Latino): Ille mi par esse deo videtur, dulce ridentem, misero quod omnis 5 lingua sed torpet, tenuis sub artus Otium Catulle tibi molestum est; |

Traduzione (Italiano):

Quello a me sembra essere pari a un dio, mentre dolcemente ridi, cosa che a me, infelice, ma la lingua si paralizza, una sottile fiamma L’ozio, Catullo, ti è dannoso; |

2. Analisi del Carme

Il Carme 51 si articola in due parti distinte: le prime tre strofe, che sono la rielaborazione del frammento saffico, e la quarta strofa, che è un’aggiunta originale di Catullo.

2.1 Le Prime Tre Strofe: La Gelosia e gli Effetti Fisici dell’Amore

- La Scena e l’Oggetto della Gelosia (Strofa 1): Il poeta descrive un uomo (“Ille”) che ha il privilegio di sedere di fronte a Lesbia, guardandola e ascoltandola mentre ride. Questo uomo è invidiato al punto da essere paragonato a un dio, o addirittura a superare gli dèi. La sua posizione è di estrema vicinanza e intimità, un contrasto stridente con la condizione del poeta.

Ille mi par esse deo videtur,

ille, si fas est, superare divos,

qui sedens adversus identidem te

spectat et audit (vv. 1-4)La ripetizione di “Ille” (quello) enfatizza l’attenzione del poeta sull’oggetto della sua gelosia e invidia.

- Gli Effetti Devastanti dell’Amore/Gelosia (Strofe 2-3): La vista e l’udito di Lesbia che ride dolcemente provocano nel poeta una reazione fisica e sensoriale estrema, che gli “strappa via ogni senso”. Questa è la descrizione di un vero e proprio collasso psicofisico, un’esperienza quasi di morte.

dulce ridentem, misero quod omnis 5

eripit sensus mihi: nam simul te,

Lesbia aspexi, mihi est super mi

< vocis in ore >, (vv. 5-8)La menzione diretta di “Lesbia” al verso 7 è cruciale, poiché personalizza l’oggetto del desiderio e della sofferenza, rendendo il tormento del poeta più intimo e specifico.

La terza strofa elenca i sintomi di questo collasso:

lingua sed torpet, tenuis sub artus

flamma demanat, sonitu suopte 10

tintinant aures, gemina teguntur

lumina nocte. (vv. 9-12)- Lingua torpida: Incapacità di parlare, di esprimere il proprio sentire.

- Fiamma sottile sotto le membra: Sensazione di calore che si diffonde, un’immagine tradizionale della passione amorosa.

- Orecchie che ronzano: Perdita dell’udito, isolamento sensoriale.

- Occhi coperti da doppia notte: Cecità, perdita della vista, un’immagine potente di oscurità e svenimento.

Questi sintomi, descritti con precisione clinica, mostrano come l’amore (o la gelosia) sia una forza che annulla la volontà e la fisicità del poeta, portandolo sull’orlo della dissoluzione. È un’esperienza totalizzante e paralizzante.

2.2 La Quarta Strofa: La Riflessione sull’Ozioso

- L’Aggiunta Originale di Catullo: La quarta strofa non ha corrispondenza nel frammento di Saffo ed è considerata un’aggiunta originale di Catullo. Questa strofa cambia radicalmente il tono del poema, trasformandolo da una lirica d’amore e gelosia in una riflessione morale e politica.

Otium Catulle tibi molestum est;

otio exultas nimiumque gestis;

otium et reges prius et beatas 15

perdidit urbes. (vv. 13-16)- L’Apostrofe a se stesso: Il poeta si rivolge direttamente a se stesso (“Catulle”), in un atto di auto-rimprovero.

- Il Pericolo dell’Ozioso: Il tema centrale è l’otium (ozio), inteso non solo come inattività, ma come tempo libero non impiegato in attività costruttive (come la politica o la guerra, valori della virtus romana). L’ozio è “molestum” (dannoso, nocivo) e porta a “exultas nimiumque gestis” (esultare e agitarsi troppo), suggerendo una mancanza di controllo e disciplina.

- Conseguenze Storiche dell’Ozioso: L’ozio è presentato come una forza distruttiva, capace di rovinare non solo gli individui, ma anche “reges” (re) e “beatas urbes” (città prospere). Questo riferimento storico e politico eleva l’ozio a una minaccia sociale, collegando la debolezza personale del poeta a una più ampia decadenza civica.

2.3 Interpretazione dell’Aggiunta Finale

La quarta strofa ha generato molte discussioni tra gli studiosi:

- Interpretazione Morale/Politica: Alcuni la vedono come un’autocritica sincera di Catullo, che riconosce come la sua dedizione all’amore e alla poesia (l’ozio, appunto, contrapposto al negotium romano) lo abbia distolto da attività più “serie” e lo abbia reso vulnerabile a passioni distruttive. L’ozio, in questo senso, è la causa della sua sofferenza amorosa.

- Interpretazione Ironica: Altri la considerano un’aggiunta ironica, un modo per Catullo di giocare con le convenzioni moralistiche romane. Il poeta, pur descrivendo la sua passione totalizzante, la inquadra in una cornice di “ozio” che, per la mentalità romana, era spesso associata alla debolezza o alla corruzione.

- Collegamento con Saffo: L’aggiunta potrebbe anche servire a “romanizzare” il frammento saffico, ancorandolo a una preoccupazione più tipicamente romana per la disciplina e l’ordine, in contrasto con la pura espressione del sentimento amoroso di Saffo.

3. Stile e Metrica

- Metrica Saffica: Il carme è scritto in strofe saffica minore, una metrica di origine greca (da Saffo stessa) che Catullo fu tra i primi a introdurre nella poesia latina. Ogni strofa è composta da tre endecasillabi saffici e un adonio (dimetro dattilico).

- Precisione e Intensità: Nonostante la rielaborazione, Catullo mantiene la precisione e l’intensità emotiva dell’originale saffico, descrivendo con vivida immediatezza gli effetti fisici della passione.

- Contrasto: Il contrasto tra la serenità dell’uomo invidiato e il tormento del poeta è centrale. Il contrasto tra le prime tre strofe (passione amorosa) e la quarta (riflessione morale/politica) è altrettanto significativo.

Conclusione

Il Carme LI di Catullo è un’opera complessa che fonde l’intensa lirica amorosa di Saffo con una riflessione più tipicamente romana sull’ozio e le sue conseguenze. Le prime tre strofe sono un’immersione profonda negli effetti paralizzanti della gelosia e della passione, descritti con una precisione quasi fisiologica. La quarta strofa, invece, eleva il discorso a un piano morale e politico, suggerendo che l’ozio è la radice di tale vulnerabilità. Questo carme non solo testimonia la maestria di Catullo nell’adattare modelli greci, ma offre anche uno sguardo affascinante sulla sua psicologia e sul suo rapporto con i valori della società romana.