Il duello finale e la morte di Turno, Eneide, XII, 710-885

28 Dicembre 2019

Figure retoriche di suono e di ordine

28 Dicembre 2019Analisi del brano sull’Amore Tormentato di Erminia nella Gerusalemme Liberata (Canto VI, Ottave 59-68)

Le ottave 59-68 del Canto VI della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso offrono un ritratto profondo e commovente di Erminia, la principessa pagana segretamente innamorata del crociato Tancredi. Queste strofe delineano la natura del suo amore, la sua sofferenza, le sue speranze e i suoi conflitti interiori, culminando nel desiderio di soccorrere l’amato ferito. Tasso esplora con grande sensibilità il tema dell’amore non corrisposto e della pietà, che trascendono le divisioni di fede e di guerra.

1. Ottava 59: L’Amore Inestinguibile

59

Venne a Gerusalemme, e quivi accolta

Fu dal Tiranno del paese Ebreo;

Ma tosto pianse, in nere spoglie avvolta,

Della sua genitrice il fato reo.

Pur, nè ’l duol che le sia per morte tolta,

Nè l’esilio infelice unqua poteo

L’amoroso desio sveller dal core,

Nè favilla ammorzar di tanto ardore.

Questa ottava introduce Erminia come esule a Gerusalemme, accolta dal re Aladino. Subito si evidenzia il suo dolore per la morte della madre, che la porta a vestire a lutto. Tuttavia, il nucleo dell’ottava è l’affermazione perentoria che né il lutto né l’esilio sono riusciti a estirpare dal suo cuore il “desio amoroso” per Tancredi, né a spegnere la minima “favilla” di quel “tanto ardore”. L’amore di Erminia è presentato come una forza invincibile, che resiste a ogni avversità esterna e a ogni dolore personale.

2. Ottava 60: Un Amore di Memoria e Speranza Rinata

60

Ama, ed arde la misera, e sì poco

In tale stato chè sperar le avanza,

Che nudrisce nel sen l’occulto foco,

Di memoria via più, che di speranza:

E quanto è chiuso in più secreto loco,

Tanto ha l’incendio suo maggior possanza.

Tancredi alfine, a risvegliar sua spene,

Sovra Gerusalemme ad oste viene.

Erminia è “misera” perché il suo amore brucia con “occulto foco” (un fuoco nascosto) e con poca speranza. Il suo sentimento è alimentato più dal ricordo (“di memoria via più, che di speranza”), il che sottolinea la sua natura quasi malinconica e disperata. Paradossalmente, quanto più questo amore è segreto e represso, tanto più la sua “incendio” (fiamma) acquista “maggior possanza” (maggiore forza). La tensione emotiva cresce con l’annuncio dell’arrivo di Tancredi con l’esercito cristiano, evento che, inaspettatamente, riaccende la sua “spene” (speranza).

3. Ottava 61: La Ricerca dell’Amato

61

Sbigottir gli altri all’apparir di tante

Nazioni, e sì indomite, e sì fere;

Fè sereno ella il torbido sembiante,

E lieta vagheggiò le squadre altere:

E con avidi sguardi il caro amante

Cercando gía fra quelle armate schiere.

Cercollo invan sovente, ed anco spesso

Raffigurollo; e disse: egli è pur desso.

Mentre tutti gli altri sono “sbigottiti” dall’arrivo dell’esercito crociato, Erminia, al contrario, si rasserena (“Fè sereno ella il torbido sembiante”) e osserva con gioia (“lieta vagheggiò”) le “squadre altere” (le fiere schiere). I suoi sguardi sono “avidi” mentre cerca “il caro amante” tra i soldati. La ripetizione di “Cercollo invan sovente, ed anco spesso / Raffigurollo” (lo cercò spesso invano, eppure spesso lo riconobbe) mostra l’intensità della sua ricerca e la sua capacità di distinguere Tancredi anche in mezzo a una moltitudine, unita a una certa incertezza dovuta alla distanza o alla confusione del campo. L’esclamazione “egli è pur desso” rivela la sua intima certezza e la gioia del riconoscimento.

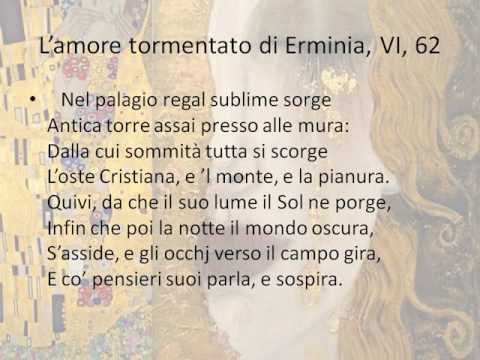

4. Ottava 62: La Vedetta sulla Torre

62

Nel palagio regal sublime sorge

Antica torre assai presso alle mura:

Dalla cui sommità tutta si scorge

L’oste Cristiana, e ’l monte, e la pianura.

Quivi, da che il suo lume il Sol ne porge,

Infin che poi la notte il mondo oscura,

S’asside, e gli occhj verso il campo gira,

E co’ pensieri suoi parla, e sospira.

Questa ottava descrive il luogo della sua osservazione: una “antica torre” del palazzo reale, da cui si domina l’intero campo cristiano. Erminia trascorre le sue giornate lì, dall’alba al tramonto, “s’asside, e gli occhj verso il campo gira”. Questo gesto di fissare lo sguardo verso il campo nemico, dove si trova l’amato, è emblematico della sua ossessione. Il verso “E co’ pensieri suoi parla, e sospira” rivela la sua solitudine e il suo dialogo interiore, un monologo fatto di desideri, paure e sospiri.

5. Ottava 63: L’Angoscia della Battaglia

63

Quinci vide la pugna, e ’l cor nel petto

Sentì tremarsi in quel punto sì forte,

Che parea che dicesse: il tuo diletto

È quegli là, che in rischio è della morte.

Così, d’angoscia piena e di sospetto,

Mirò i successi della dubbia sorte:

E sempre che la spada il Pagan mosse,

Sentì nell’alma il ferro e le percosse.

Erminia assiste alla battaglia e il suo cuore “Sentì tremarsi in quel punto sì forte” per la paura che Tancredi sia in pericolo. La sua angoscia è così profonda che sembra che il suo cuore stesso le parli, avvertendola del rischio che corre il suo “diletto”. La sua empatia è tale che ogni volta che un “Pagan” (soldato musulmano) muove la spada contro i crociati, lei sente “nell’alma il ferro e le percosse”, quasi come se le ferite di Tancredi fossero inflitte direttamente a lei. Questo evidenzia la sua totale identificazione con l’amato e la sua profonda sofferenza vicaria.

6. Ottava 64: Il Terrore e la Disperazione

64

Ma poichè ’l vero intese, e intese ancora

Che dee l’aspra tenzon rinovellarsi;

Insolito timor così l’accora,

Che sente il sangue suo di ghiaccio farsi.

Talor secrete lagrime, e talora

Sono occulti da lei gemiti sparsi:

Pallida, esangue, e sbigottita in atto,

Lo spavento e ’l dolor v’avea ritratto.

Quando Erminia apprende la verità, ovvero che il conflitto si rinnoverà, un “insolito timor” la “accora” (stringe il cuore) a tal punto da farle sentire il “sangue suo di ghiaccio farsi”. La sua reazione fisica e psicologica è di profondo terrore. Le sue lacrime e i suoi gemiti sono “secrete” e “occulti”, a dimostrazione della sua solitudine nel dolore. Il suo aspetto è “pallida, esangue, e sbigottita in atto”, un’immagine che ritrae visibilmente lo spavento e il dolore che la consumano.

7. Ottava 65: I Sogni Tormentati

65

Con orribile imago il suo pensiero

Ad or ad or la turba e la sgomenta:

E via più che la morte il sonno è fiero;

Sì strane larve il sogno le appresenta.

Parle veder l’amato cavaliero

Lacero e sanguinoso: e par che senta

Ch’egli aita le chieda: e desta intanto,

Si trova gli occhj e ’l sen molle di pianto.

La sua angoscia non si limita alla veglia, ma si estende al sonno, che è “via più che la morte… fiero” (più crudele della morte). I suoi sogni sono popolati da “strane larve” (visioni spettrali): vede Tancredi “lacero e sanguinoso” e le sembra di sentirlo chiedere aiuto. Al risveglio, si trova con gli “occhj e ’l sen molle di pianto”, a riprova che il tormento della sua mente è così vivido da manifestarsi fisicamente. Questo sottolinea la natura quasi morbosa della sua preoccupazione e la sua incapacità di trovare pace.

8. Ottava 66: Le Voci e l’Aggravarsi della Paura

66

Nè sol la tema di futuro danno

Con sollecito moto il cor le scuote;

Ma delle piaghe, ch’egli avea, l’affanno

È cagion che quetar l’alma non puote.

E i fallaci romor, ch’intorno vanno,

Crescon le cose incognite e remote:

Sicch’ella avvisa, che vicino a morte

Giaccia oppresso languendo il guerrier forte.

Non è solo la paura di un futuro danno a scuotere il suo cuore, ma anche l’angoscia per le ferite che Tancredi ha già subito. Le voci e i “fallaci romor” (false voci) che circolano amplificano le sue paure, rendendo le “cose incognite e remote” ancora più terrificanti. Erminia si convince che il “guerrier forte” giaccia “vicino a morte”, oppresso e languente. Questa ottava evidenzia come la sua mente, già provata, sia particolarmente vulnerabile alle suggestioni esterne, che ingigantiscono la sua ansia.

9. Ottava 67: La Conoscenza delle Arti Mediche

67

E perocch’ella dalla madre apprese

Qual più secreta sia virtù dell’erbe:

E con quai carmi nelle membra offese

Sani ogni piaga, e ’l duol si disacerbe:

Arte, che per usanza in quel paese

Nelle figlie de’ Re par che si serbe;

Vorria, di sua man propria, alle ferute

Del suo caro signor recar salute.

Qui Tasso introduce un elemento cruciale: la conoscenza di Erminia delle arti mediche. Ha appreso dalla madre “qual più secreta sia virtù dell’erbe” e come curare le ferite con “carmi” (incantesimi o formule magiche, ma qui inteso più come “rimedi”). Questa “arte” è una tradizione tra le figlie dei re nel suo paese. Questo sapere le fornisce un mezzo per agire e un barlume di speranza. Il suo desiderio è di “di sua man propria” (con le sue stesse mani) portare “salute” (guarigione) alle ferite del suo “caro signor”.

10. Ottava 68: Il Conflitto Morale e la Purezza

68

Ella l’amato medicar desia,

E curar il nemico a lei conviene.

Pensa talor d’erba nocente e ria

Succo sparger in lui che l’avvelene;

Ma schiva poi la man vergine e pia

Trattar l’arti maligne, e se n’astiene.

Brama ella almen che in uso tal sia vota

Di sua virtude ogn’erba, ed ogni nota.

L’ultima ottava presenta il conflitto morale di Erminia. Desidera ardentemente curare l’amato, ma si rende conto che, in quanto pagana, dovrebbe curare un “nemico”. La sua mente è per un attimo tentata dal pensiero di usare “erba nocente e ria” (erbe velenose) per avvelenarlo, un pensiero dettato forse dalla disperazione o dalla consapevolezza della sua posizione. Tuttavia, la sua “man vergine e pia” (mano innocente e pietosa) si ritrae subito da “l’arti maligne”. Questo verso è fondamentale: Erminia, nonostante il suo amore per un cristiano e la sua condizione di pagana, è intrinsecamente buona e virtuosa. Non può macchiarsi di un atto malvagio. Il suo desiderio finale è che, se non può curarlo, almeno ogni erba e ogni rimedio perdano la loro virtù curativa per lui, un pensiero che rivela la sua profonda angoscia e il desiderio di non vederlo soffrire, anche se non può aiutarlo.

Conclusione

Le ottave 59-68 del Canto VI offrono un’analisi psicologica ricca e dettagliata di Erminia. Tasso la presenta come una figura di eccezionale sensibilità e forza d’animo, il cui amore per Tancredi è una passione totalizzante che la consuma. La sua sofferenza è palpabile, amplificata dalle sue paure e dai suoi sogni, ma la sua purezza d’animo le impedisce di ricorrere a mezzi malvagi. La sua conoscenza delle arti mediche e il desiderio di curare l’amato la spingeranno a un atto di coraggio e sacrificio nel canto successivo, rendendola una delle eroine più memorabili e patetiche del poema. La sua vicenda incarna il tema dell’amore che trascende le barriere della guerra e della religione, e la pietà che vince sull’odio.

Testo integrale del brano sull’Amore Tormentato di Erminia nella Gerusalemme Liberata (Canto VI, Ottave 59-68)

59

Venne a Gerusalemme, e quivi accolta

Fu dal Tiranno del paese Ebreo;

Ma tosto pianse, in nere spoglie avvolta,

Della sua genitrice il fato reo.

Pur, nè ’l duol che le sia per morte tolta,

Nè l’esilio infelice unqua poteo

L’amoroso desio sveller dal core,

Nè favilla ammorzar di tanto ardore.

60

Ama, ed arde la misera, e sì poco

In tale stato chè sperar le avanza,

Che nudrisce nel sen l’occulto foco,

Di memoria via più, che di speranza:

E quanto è chiuso in più secreto loco,

Tanto ha l’incendio suo maggior possanza.

Tancredi alfine, a risvegliar sua spene,

Sovra Gerusalemme ad oste viene.

61

Sbigottir gli altri all’apparir di tante

Nazioni, e sì indomite, e sì fere;

Fè sereno ella il torbido sembiante,

E lieta vagheggiò le squadre altere:

E con avidi sguardi il caro amante

Cercando gía fra quelle armate schiere.

Cercollo invan sovente, ed anco spesso

Raffigurollo; e disse: egli è pur desso.

62

Nel palagio regal sublime sorge

Antica torre assai presso alle mura:

Dalla cui sommità tutta si scorge

L’oste Cristiana, e ’l monte, e la pianura.

Quivi, da che il suo lume il Sol ne porge,

Infin che poi la notte il mondo oscura,

S’asside, e gli occhj verso il campo gira,

E co’ pensieri suoi parla, e sospira.

63

Quinci vide la pugna, e ’l cor nel petto

Sentì tremarsi in quel punto sì forte,

Che parea che dicesse: il tuo diletto

È quegli là, che in rischio è della morte.

Così, d’angoscia piena e di sospetto,

Mirò i successi della dubbia sorte:

E sempre che la spada il Pagan mosse,

Sentì nell’alma il ferro e le percosse.

64

Ma poichè ’l vero intese, e intese ancora

Che dee l’aspra tenzon rinovellarsi;

Insolito timor così l’accora,

Che sente il sangue suo di ghiaccio farsi.

Talor secrete lagrime, e talora

Sono occulti da lei gemiti sparsi:

Pallida, esangue, e sbigottita in atto,

Lo spavento e ’l dolor v’avea ritratto.

65

Con orribile imago il suo pensiero

Ad or ad or la turba e la sgomenta:

E via più che la morte il sonno è fiero;

Sì strane larve il sogno le appresenta.

Parle veder l’amato cavaliero

Lacero e sanguinoso: e par che senta

Ch’egli aita le chieda: e desta intanto,

Si trova gli occhj e ’l sen molle di pianto.

66

Nè sol la tema di futuro danno

Con sollecito moto il cor le scuote;

Ma delle piaghe, ch’egli avea, l’affanno

È cagion che quetar l’alma non puote.

E i fallaci romor, ch’intorno vanno,

Crescon le cose incognite e remote:

Sicch’ella avvisa, che vicino a morte

Giaccia oppresso languendo il guerrier forte.

67

E perocch’ella dalla madre apprese

Qual più secreta sia virtù dell’erbe:

E con quai carmi nelle membra offese

Sani ogni piaga, e ’l duol si disacerbe:

Arte, che per usanza in quel paese

Nelle figlie de’ Re par che si serbe;

Vorria, di sua man propria, alle ferute

Del suo caro signor recar salute.

68

Ella l’amato medicar desia,

E curar il nemico a lei conviene.

Pensa talor d’erba nocente e ria

Succo sparger in lui che l’avvelene;

Ma schiva poi la man vergine e pia

Trattar l’arti maligne, e se n’astiene.

Brama ella almen che in uso tal sia vota

Di sua virtude ogn’erba, ed ogni nota.