Il duello finale e la morte di Turno, Eneide, XII, 710-885

28 Dicembre 2019

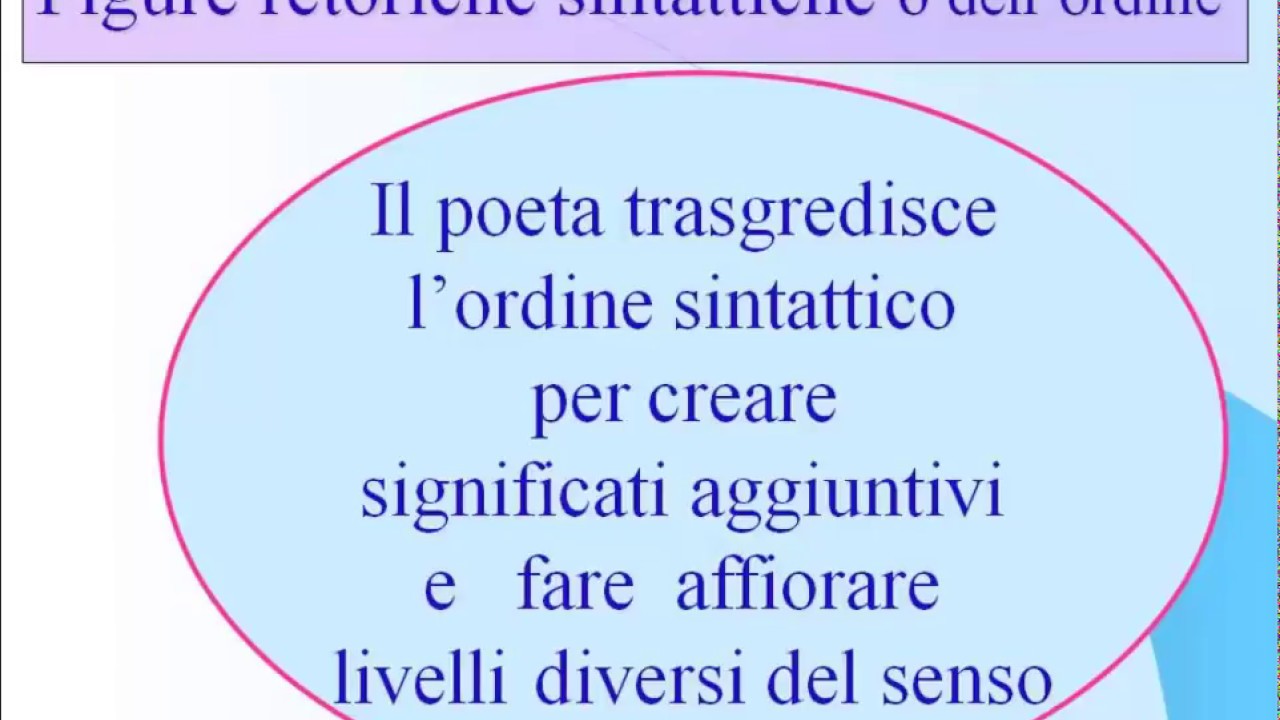

Figure retoriche di suono e di ordine

28 Dicembre 2019Tipi di Componimenti Poetici e Parafrasi di una Poesia

La poesia si manifesta in una molteplicità di forme e strutture, ciascuna con le proprie regole e tradizioni. Questi “tipi di componimenti poetici” sono schemi metrici e strofici che hanno caratterizzato la storia della letteratura, offrendo ai poeti un’impalcatura su cui costruire il loro messaggio. Comprendere queste forme è essenziale per apprezzare appieno l’arte poetica. Accanto a ciò, la parafrasi è uno strumento fondamentale per la comprensione di un testo poetico, permettendo di tradurre il linguaggio figurato e complesso in una prosa più semplice e diretta.

1. Tipi di Componimenti Poetici

Ecco alcuni dei principali tipi di componimenti poetici, con una breve descrizione:

- Sonetto:

- Definizione: Componimento di 14 versi endecasillabi, raggruppati in due quartine (a rima incrociata ABBA o alternata ABAB) e due terzine (con varie combinazioni di rime, come CDC DCD, CDE CDE, CDE EDC).

- Caratteristiche: Forma rigida e compatta, ideale per esprimere un’idea o un sentimento in modo conciso e argomentato.

- Esempio: Molti poeti italiani, da Petrarca a Foscolo, da Carducci a Montale, hanno utilizzato il sonetto.

- Canzone:

- Definizione: Componimento lirico di origine provenzale, composto da un numero variabile di strofe (o stanze), di solito tra 5 e 7, seguite talvolta da un congedo o tornada. Le strofe sono formate da un numero variabile di versi (endecasillabi e settenari) con uno schema di rime fisso per tutta la canzone.

- Caratteristiche: Forma complessa e elevata, adatta a temi amorosi, morali, civili, filosofici. Si divide in fronte (due piedi) e sirma (due volte), con una chiave che unisce le due parti.

- Esempio: Le canzoni di Petrarca, Dante (es. Canzone di Guido Cavalcanti), Leopardi (es. A Silvia, La Ginestra).

- Ballata:

- Definizione: Componimento lirico destinato al canto e alla danza (da cui il nome), caratterizzato da un ripresa (o ritornello) e da strofe che terminano con la rima della ripresa.

- Caratteristiche: Tono spesso leggero e narrativo, popolare. Si diffonde in Italia nel Duecento e Trecento.

- Esempio: Molte ballate del Duecento e Trecento (es. Guido Cavalcanti).

- Madrigale:

- Definizione: Breve componimento lirico, solitamente di 2 o 3 terzine seguite da uno o due distici, con versi endecasillabi e settenari e rime libere.

- Caratteristiche: Tono delicato e sentimentale, spesso legato a temi amorosi e musicali.

- Esempio: Poeti del Trecento e Quattrocento (es. Petrarca, sebbene più noto per i sonetti, ha influenzato il genere).

- Ode:

- Definizione: Componimento lirico di tono elevato, celebrativo o meditativo, con struttura metrica variabile, spesso divisa in strofe.

- Caratteristiche: Destinata a celebrare eventi, personaggi, divinità o a esprimere riflessioni filosofiche.

- Esempio: Le Odi di Parini, Manzoni (Il cinque maggio), Carducci.

- Elegia:

- Definizione: Componimento di tono malinconico, di lamento o di riflessione su temi come l’amore perduto, la morte, la nostalgia, la caducità della vita. In origine, era caratterizzata dal distico elegiaco (un esametro seguito da un pentametro).

- Caratteristiche: Tono intimo e personale, spesso autobiografico.

- Esempio: Le elegie di Tibullo e Properzio in latino; in italiano, il tema elegiaco è presente in Foscolo (Le ultime lettere di Jacopo Ortis) e Leopardi.

- Inno:

- Definizione: Componimento lirico di tono solenne e celebrativo, dedicato a una divinità, a un eroe, a un ideale o a un evento significativo.

- Caratteristiche: Linguaggio elevato, spesso con invocazioni e lodi.

- Esempio: Gli Inni Sacri di Manzoni, l’Inno di Mameli.

- Epigramma:

- Definizione: Breve componimento poetico, spesso in distici elegiaci, caratterizzato da concisione, arguzia e un finale a sorpresa o pungente.

- Caratteristiche: Può essere satirico, celebrativo, amoroso o funerario.

- Esempio: Gli epigrammi di Marziale in latino.

- Poema Epico:

- Definizione: Lungo componimento narrativo in versi, che celebra le gesta eroiche di un personaggio o di un popolo, spesso con l’intervento di divinità.

- Caratteristiche: Tono elevato, stile sublime, presenza di battaglie, viaggi, discorsi.

- Esempio: L’Iliade, l’Odissea, l’Eneide, la Divina Commedia, l’Orlando Furioso.

- Lirica (in senso lato):

- Definizione: Termine generico che indica la poesia che esprime sentimenti, emozioni, stati d’animo personali del poeta, in contrasto con la poesia narrativa o drammatica. Non ha una forma metrica fissa, ma si adatta alla voce interiore del poeta.

- Caratteristiche: Tono soggettivo, spesso uso del “io” lirico.

- Esempio: Gran parte della poesia moderna e contemporanea.

2. La Parafrasi di una Poesia: “L’Infinito” di Giacomo Leopardi

La parafrasi è la riscrittura di un testo (poetico o in prosa) con parole diverse, più semplici e chiare, allo scopo di renderne esplicito il significato, sciogliendo metafore, figure retoriche e strutture sintattiche complesse. Non è una traduzione, ma una riscrittura nella stessa lingua.

Prendiamo come esempio uno dei più celebri idilli di Giacomo Leopardi: “L’Infinito“.

Testo Originale:

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo; ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando: e mi sovvien l’eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Parafrasi:

Questo colle solitario mi è sempre stato caro, e anche questa siepe che impedisce alla mia vista di vedere una grande porzione dell’orizzonte più lontano.

Ma mentre sono seduto e guardo, immagino nella mia mente spazi infiniti oltre la siepe, e silenzi così vasti da sembrare sovrumani, e una quiete così profonda che per poco il mio cuore non si spaventa. E quando sento il vento muoversi tra queste piante, io paragono quel silenzio infinito al suono di questa voce (del vento): e allora mi viene in mente l’eternità, e le stagioni passate che non ci sono più, e quella presente e viva, e il suo suono. Così, il mio pensiero si perde e si annulla in questa immensità: e per me, perdermi e naufragare in questo mare di infinito è un’esperienza dolce e piacevole.

La parafrasi aiuta a chiarire il significato letterale e a individuare i concetti chiave, facilitando poi l’analisi delle figure retoriche, dei temi e della profondità filosofica del componimento.