I livelli del portico della Gloria a Santiago

28 Dicembre 2019

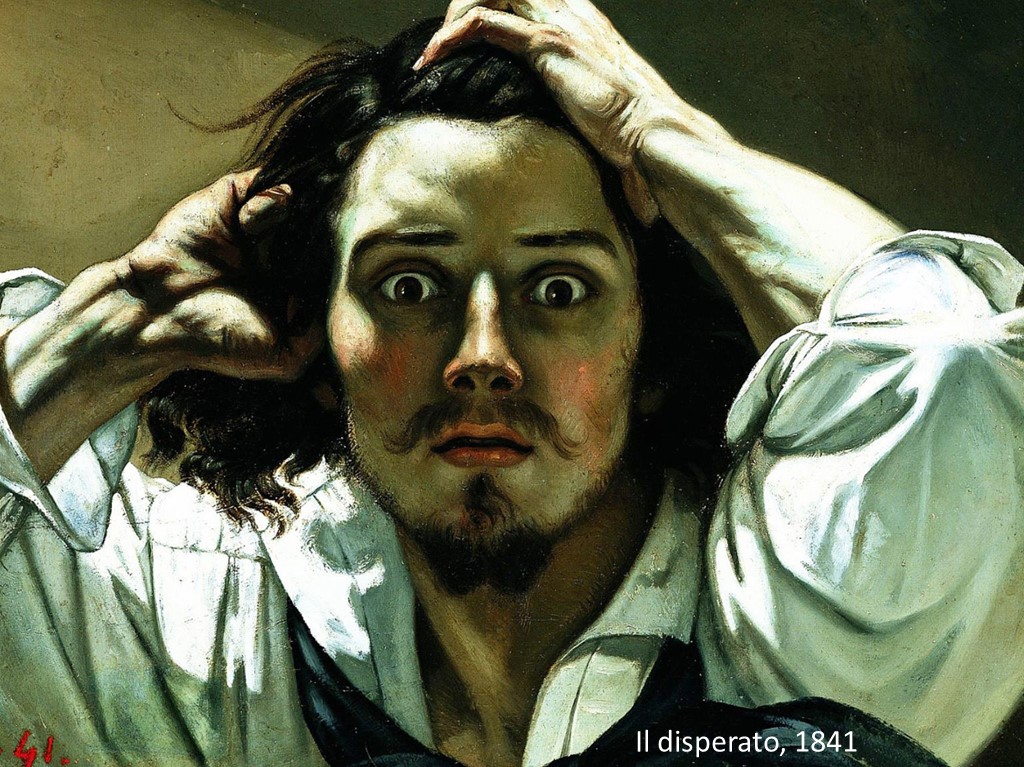

Gustave Courbet

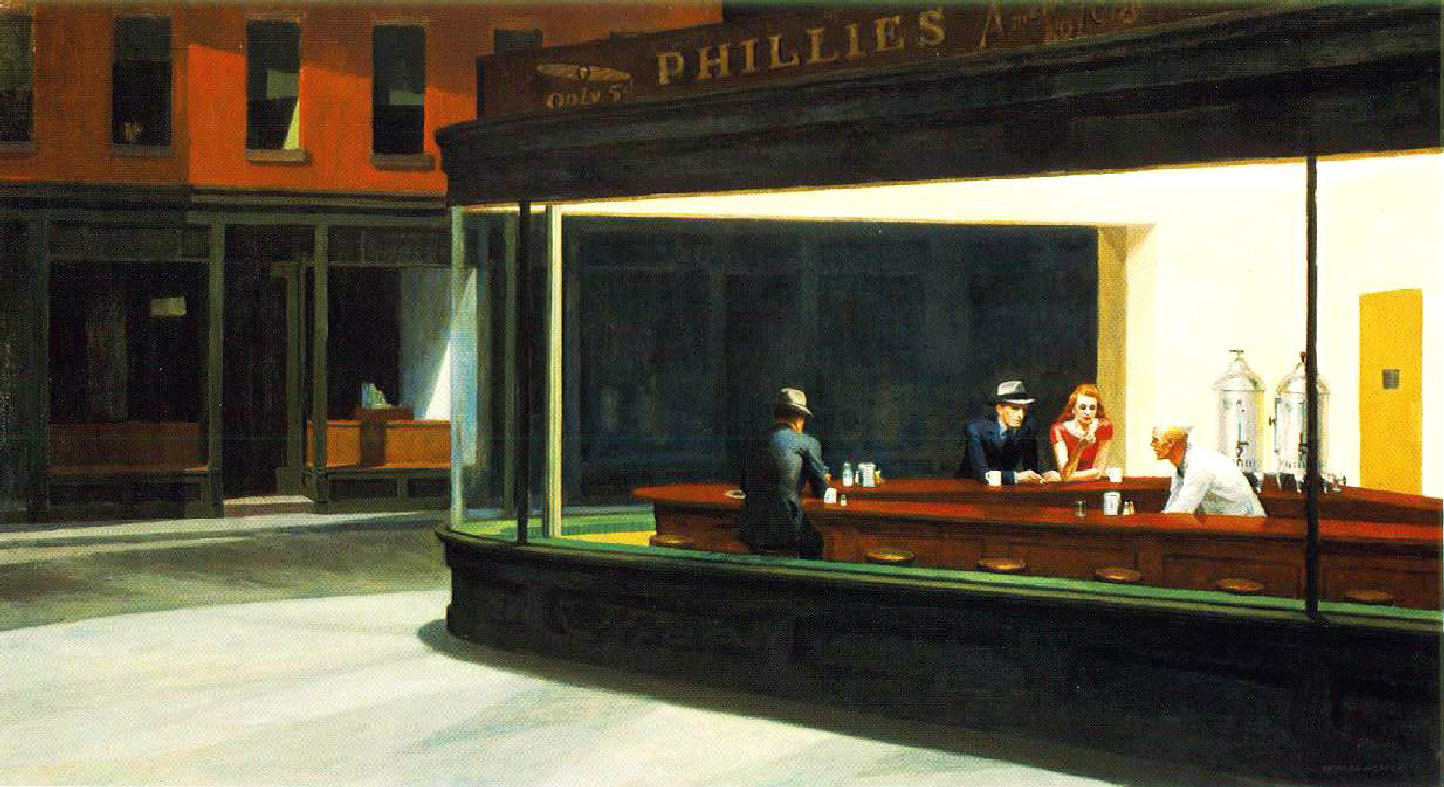

28 Dicembre 2019Edward Hopper (1882-1967) rappresenta uno dei vertici della pittura americana del XX secolo, un artista che ha saputo trasformare la rappresentazione della realtà quotidiana in una meditazione profonda sulla condizione esistenziale dell’uomo moderno.

Il Realismo come Soglia

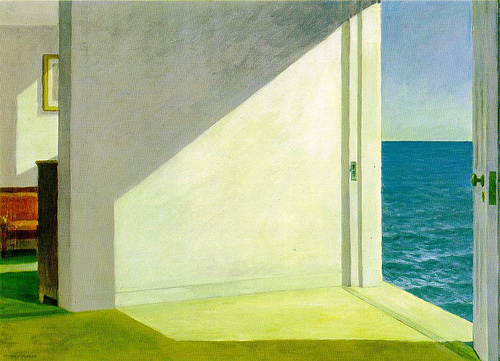

Hopper si definiva un realista, ma il suo realismo non è mai mera riproduzione del dato visivo. La sua pittura opera una trasfigurazione della realtà americana contemporanea, trasformando luoghi comuni – diner, distributori di benzina, hotel, appartamenti urbani – in spazi carichi di significato metafisico. Questa trasfigurazione avviene attraverso una sapiente orchestrazione di elementi formali che creano un’atmosfera di sospensione temporale.

La luce assume in Hopper un ruolo centrale non solo nella definizione plastica delle forme, ma come elemento drammaturgico che conferisce alle scene una dimensione teatrale. La sua luce non è mai neutra: spesso radente, tagliata da ombre nette, essa crea contrasti che generano tensione narrativa. In opere come “Nighthawks” (1942), la luce artificiale del diner notturno diventa elemento isolante, creando un’isola di visibilità che enfatizza paradossalmente la solitudine dei personaggi.

L’Architettura dell’Isolamento

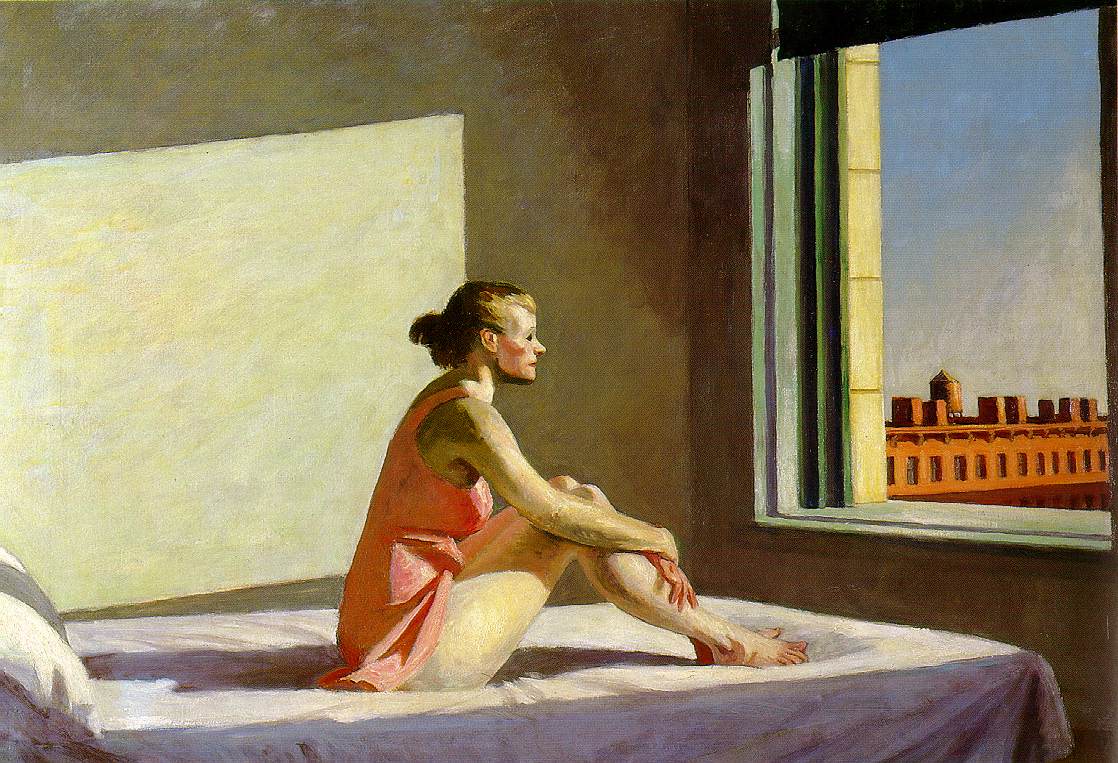

L’architettura hopperiana – case vittoriane, edifici commerciali, interni domestici – non è mai semplice scenario ma diventa protagonista attiva della rappresentazione. Le finestre, elemento ricorrente nella sua iconografia, funzionano come soglie tra interno ed esterno, tra privato e pubblico, tra visibile e non visibile. In “Woman in the Sun” (1961) o “Morning Sun” (1952), la finestra diventa luogo di contemplazione ma anche di separazione, definendo la condizione dell’individuo moderno come fondamentalmente appartata.

Le architetture hopperiane sembrano costruite per contenere e al contempo rivelare la solitudine. Gli spazi sono spesso vuoti o popolati da figure che non comunicano tra loro, immerse in una condizione di isolamento che riflette l’alienazione della società americana del dopoguerra. Questa solitudine non è però patetica ma acquisisce una dignità quasi stoica, diventando condizione esistenziale universale.

Il Tempo Sospeso

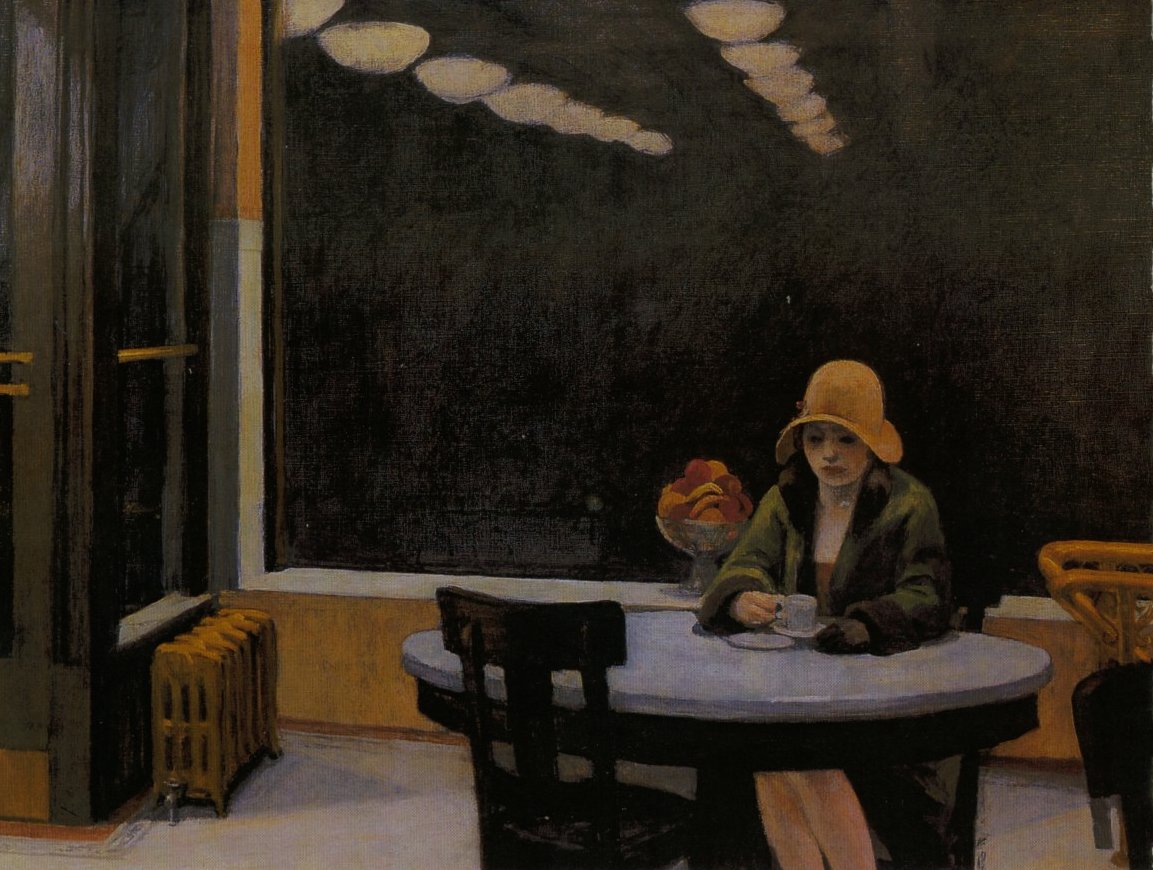

Una delle caratteristiche più affascinanti della pittura hopperiana è la sua capacità di fermare il tempo, di creare un eterno presente che trascende la temporalità narrativa. I suoi personaggi sembrano colti in momenti di attesa, di pausa, di riflessione silenziosa. In “Automat” (1927), la donna seduta al tavolo del caffè automatico è colta in un momento di sospensione temporale che conferisce alla scena un valore simbolico universale.

Questa sospensione temporale è ottenuta attraverso una rigorosa costruzione compositiva che elimina ogni elemento di movimento superfluo. Le figure sono statiche, i gesti misurati, gli sguardi assorti. Il tempo hopperiano non è quello cronologico ma quello psicologico, interno, della riflessione e della memoria.

La Dimensione del Mistero

Hopper riesce a introdurre nella rappresentazione realistica una dimensione di mistero che deriva non dall’inserimento di elementi fantastici ma dalla capacità di rivelare l’enigmaticità del quotidiano. I suoi interni domestici, pur essendo descritti con precisione fotografica, emanano un’aura di indefinibile inquietudine. In “Hotel Room” (1931), la donna seduta sul letto con una lettera in mano è colta in un momento di intimità che rimane tuttavia inaccessibile allo spettatore.

Questo mistero nasce dalla tensione tra ciò che è mostrato e ciò che è celato, tra la precisione della rappresentazione e l’ambiguità del significato. Hopper sa che la realtà più profonda si cela dietro l’apparenza e la sua pittura diventa uno strumento per tentare di svelare questa realtà nascosta.

L’Oltre nella Quotidianità

L’elemento trascendente nell’opera hopperiana non si manifesta attraverso simboli religiosi o mitologici ma emerge dalla rappresentazione stessa della quotidianità americana. I suoi distributori di benzina isolati nelle campagne, i suoi diner notturni, i suoi uffici urbani diventano luoghi di epifania dove si rivela la condizione metafisica dell’uomo contemporaneo.

In “Gas” (1940), il distributore di benzina isolato nella campagna al tramonto diventa metafora della condizione umana: punto di luce nella vastità del paesaggio, luogo di passaggio e di attesa, simbolo dell’industria moderna inserita in un contesto naturale che la trascende. La figura dell’addetto, solitaria e pensosa, incarna la condizione dell’individuo moderno di fronte all’immensità del mondo.

La Poetica del Silenzio

La pittura di Hopper è caratterizzata da un profondo silenzio che non è assenza di suono ma qualità spirituale. I suoi personaggi non parlano, non si guardano, sono immersi in una dimensione di silenzio che favorisce la riflessione interiore. Questo silenzio non è vuoto ma denso di significato, carico di una tensione emotiva che trascende la rappresentazione.

Il silenzio hopperiano è quello della meditazione, della contemplazione, dell’ascolto interiore. È il silenzio necessario per percepire quelle dimensioni della realtà che sfuggono alla percezione superficiale. In questo senso, la pittura di Hopper diventa una forma di poesia visiva che, attraverso la rappresentazione del visibile, apre scorci sull’invisibile.

L’Eredità Spirituale

Edward Hopper ha creato un linguaggio pittorico che riesce a far emergere dall’apparente banalità della vita americana del XX secolo una dimensione di profondità spirituale che trascende il contingente. La sua opera dimostra come l’arte realistica possa diventare veicolo di rivelazione metafisica, come la rappresentazione fedele del mondo fenomenico possa aprire varchi verso quella dimensione dell’oltre che costituisce l’orizzonte ultimo dell’esperienza umana.

La sua lezione consiste nel mostrare che il sacro non abita luoghi separati dal mondo ma si manifesta nella quotidianità stessa, per chi sa guardare con occhi capaci di penetrare oltre la superficie delle cose. In questo senso, Hopper è stato uno dei grandi maestri spirituali dell’arte occidentale, un artista che ha saputo fare della pittura uno strumento di conoscenza e di rivelazione.