I bambini e le donne nel romanzo Cio’ che inferno non e’ di Alessandro…

28 Dicembre 2019

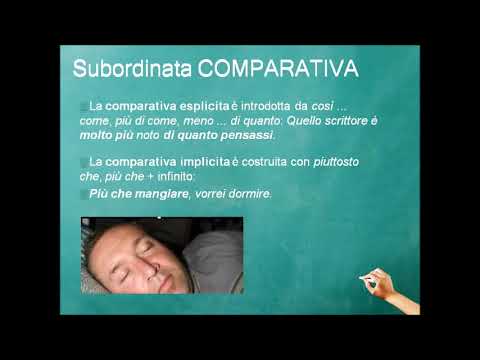

Le proposizioni comparative e comparative ipotetiche

28 Dicembre 2019Introduzione a Luigi Pirandello: il dramma dell’identità e la maschera sociale

Luigi Pirandello (Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936) è stato uno dei più grandi drammaturghi, romanzieri e novellieri italiani, figura di spicco della letteratura del Novecento e Premio Nobel per la Letteratura nel 1934. La sua opera, vasta e complessa, ha rivoluzionato il teatro e la narrativa, esplorando con acume e spesso con amara ironia i temi dell’identità, della maschera, della follia e del relativismo della verità.

Un Intellettuale Tra Crisi e Innovazione

Pirandello visse e operò in un’epoca di profonde trasformazioni e crisi, che influenzarono la sua visione del mondo. La fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento furono caratterizzati dal tramonto delle certezze positivistiche, dall’emergere di nuove teorie psicologiche (come la psicoanalisi freudiana) e filosofiche (come quelle di Nietzsche e Bergson) che mettevano in discussione la stabilità dell’io e la razionalità del reale. In questo contesto, Pirandello si fece interprete di un profondo disagio esistenziale, che tradusse in una forma d’arte innovativa e spesso provocatoria.

Temi Centrali della Poetica Pirandelliana

La produzione di Pirandello è pervasa da alcuni temi ricorrenti e interconnessi:

- La Crisi dell’Identità: Questo è forse il tema più celebre. Pirandello sostiene che l’individuo non possiede un’identità unica e coerente, ma è frammentato in molteplici “io” a seconda delle situazioni e delle persone con cui si relaziona. L’identità è una costruzione sociale, una “maschera” che si indossa per poter vivere in società.

- La Maschera e il Flusso Vitale: La “maschera” è l’immagine che gli altri ci impongono e che noi stessi ci auto-imponiamo. Sotto la maschera, tuttavia, pulsa un “flusso vitale” irrazionale e inarrestabile, che la maschera stessa tende a imprigionare e soffocare. La tragedia nasce dalla consapevolezza di questa scissione tra ciò che si è (il flusso) e ciò che si appare (la forma/maschera).

- Il Relativismo della Verità: Per Pirandello, non esiste una verità oggettiva e universale. Ogni individuo ha la propria percezione della realtà, e ciò che è vero per uno può non esserlo per un altro. Questa relatività genera incomunicabilità e solitudine, poiché le persone non riescono mai a comprendersi veramente.

- L’Umorismo: Il concetto di “umorismo” è fondamentale nella sua estetica, teorizzato nel saggio omonimo del 1908. L’umorismo pirandelliano non è semplice comicità, ma un “sentimento del contrario”. Nasce dalla percezione di una contraddizione (l’avvertimento del contrario) e dalla successiva riflessione su tale contraddizione (il sentimento del contrario), che genera malinconia, compassione e un sorriso amaro. L’umorista non si limita a ridere, ma riflette sulla sofferenza umana che si cela dietro l’apparenza comica.

- La Follia: Spesso, la follia è l’unica via di fuga dalla prigione della maschera e dalla consapevolezza della propria frammentazione. I personaggi pirandelliani che scelgono la follia (o che vi sono spinti) sono coloro che rifiutano le convenzioni sociali e cercano una forma di autenticità, seppur nel delirio.

Opere Maggiori

La vastissima produzione pirandelliana si estende tra narrativa e teatro:

- Romanzi:

- Il fu Mattia Pascal (1904): Romanzo emblematico sulla crisi d’identità, in cui il protagonista tenta di sfuggire alla sua vita e costruirsene una nuova, scoprendo l’impossibilità di vivere senza una “forma”.

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915): Riflessione sulla meccanizzazione della vita e sull’alienazione dell’individuo nell’era moderna.

- Uno, nessuno e centomila (1926): Il culmine della sua indagine sull’identità frammentata e sul relativismo dell’io.

- Novelle: Scrisse centinaia di novelle, raccolte sotto il titolo complessivo di Novelle per un anno. Queste brevi narrazioni sono un laboratorio di idee per le sue opere teatrali e romanzi, esplorando con acume la psicologia umana e le contraddizioni sociali.

- Teatro: Il teatro è il campo in cui Pirandello ha lasciato l’impronta più profonda, rivoluzionando le convenzioni sceniche:

- Sei personaggi in cerca d’autore (1921): Capolavoro metateatrale che indaga il rapporto tra realtà e finzione, tra autore e personaggi, e la natura illusoria della rappresentazione.

- Enrico IV (1922): Dramma sulla follia (vera o simulata) come rifugio dalla realtà e sulla prigione della maschera.

- Così è (se vi pare) (1917): Esplorazione magistrale del relativismo della verità, in cui nessuno sa chi sia realmente la Signora Frola o la Signora Ponza.

Eredità e Influenza

L’opera di Pirandello ha avuto un’influenza enorme sul teatro del Novecento, anticipando temi e tecniche del teatro dell’assurdo e della drammaturgia contemporanea. La sua analisi della crisi dell’identità e del relativismo della verità ha risuonato profondamente in un secolo segnato da guerre, ideologie e profonde trasformazioni sociali. Ancora oggi, Pirandello è studiato e rappresentato in tutto il mondo, per la sua capacità di porre domande universali sulla condizione umana, sulla natura della realtà e sul significato dell’esistenza.