I bambini e le donne nel romanzo Cio’ che inferno non e’ di Alessandro…

28 Dicembre 2019

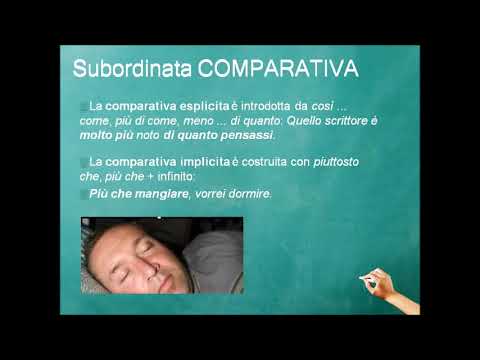

Le proposizioni comparative e comparative ipotetiche

28 Dicembre 2019Traccia e svolgimento di una Analisi del testo letterario Felicità raggiunta di Eugenio Montale

TRACCIA

SESSIONE SUPPLETIVA 2024 – PRIMA PROVA SCRITTA Ministero dell’Istruzione e del Merito ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina…, in Ossi di seppia

da Eugenio Montale, L’opera in versi, a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Einaudi, Torino 1980.

Testo

Felicità raggiunta, si cammina

per te su fil di lama.

Agli occhi sei barlume che vacilla,

al piede, teso ghiaccio che s’incrina;

e dunque non ti tocchi chi più t’ama.

Se giungi sulle anime invase

di tristezza e le schiari, il tuo mattino

è dolce e turbatore come i nidi

delle cimase.

Ma nulla paga il pianto del bambino

a cui fugge il pallone tra le case.

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Esponi in breve il contenuto della poesia e descrivine la struttura metrica.

- Spiega il significato dei versi 1-2 ‘Felicità raggiunta, si cammina / per te su fil di lama’ e per quale motivo Eugenio Montale (1896-1981) esorta a non toccarla.

- Nella seconda strofa il poeta presenta gli effetti della felicità ‘sulle anime invase / di tristezza’: individuali analizzando le metafore e le similitudini presenti nel testo.

- La poesia sembra concludersi con una visione completamente negativa: illustrala e commentala.

Interpretazione

Sulla base della poesia proposta e dell’opera di Montale, delle tue esperienze e letture personali, anche eventualmente in confronto ad altri autori che conosci, prova a riflettere sulla felicità e sulla sua fugacità, elaborando un testo coerente e coeso.

Durata massima della prova: 6 ore

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana

SVOLGIMENTO

Analisi di ‘Felicità raggiunta, si cammina …’ di Eugenio Montale

La poesia “Felicità raggiunta, si cammina …” di Eugenio Montale, inclusa nella celebre raccolta Ossi di seppia (1925), è un testo emblematico della poetica montaliana, incentrata sulla condizione esistenziale dell’uomo, la sua precarietà e l’impossibilità di una felicità piena e duratura. Composta da Montale tra il 1923 e il 1925, questa lirica condensa, attraverso immagini potenti e un linguaggio scarno ma evocativo, la percezione della felicità non come una meta stabile, ma come un equilibrio fragile e fugace.

Comprensione e Analisi

La poesia si apre con una riflessione sulla natura effimera della felicità e si articola in due strofe: la prima di cinque versi (quintina) e la seconda di cinque versi (quintina). I versi sono prevalentemente endecasillabi, con l’eccezione di qualche verso più breve (es. “per te su fil di lama”). Lo schema delle rime è ABABB CDCDC, con rime alternate e un bacio finale in ciascuna strofa (cammina/fiamma, vacilla/s’incrina, t’ama; invase/schiari, mattino/cimase, bambino/case).

Nei primi due versi, “Felicità raggiunta, si cammina / per te su fil di lama”, Montale esprime immediatamente la sua concezione della felicità: non è un porto sicuro, un approdo stabile, ma una condizione precaria e pericolosa. Camminare “su fil di lama” è una metafora che evoca un equilibrio estremamente instabile e rischioso, dove ogni passo può portare alla caduta. La felicità, una volta raggiunta, richiede una tensione e una cautela costanti, poiché è fragile e può svanire da un momento all’altro. Questa fragilità è ulteriormente illustrata dalle similitudini successive: “Agli occhi sei barlume che vacilla” (v. 3), suggerendo una luce incerta, instabile, che può spegnersi; e “al piede, teso ghiaccio che s’incrina” (v. 4), evocando una superficie apparentemente solida ma pronta a rompersi sotto il peso. Per questo motivo, il poeta esorta, con un’affermazione paradossale, a non toccare la felicità chi più la ama (“e dunque non ti tocchi chi più t’ama”, v. 5). Questa esortazione non è un invito a rinunciare alla felicità, ma un monito contro il tentativo di possederla o afferrarla. Forse, il desiderio di possesso o l’eccessiva vicinanza possono, paradossalmente, farla svanire, distruggendo la sua delicata e precaria esistenza. È un riconoscimento della sua natura intangibile e sfuggente.

Nella seconda strofa, il poeta esplora gli effetti della felicità “sulle anime invase / di tristezza” (vv. 6-7). Quando la felicità giunge, essa porta con sé una luce che “schiari” (v. 7) queste anime, come il mattino che dissipa il buio. Il “tuo mattino / è dolce e turbatore come i nidi delle cimase” (vv. 7-8). Qui la similitudine con i “nidi delle cimase” è ricca di sfumature. I nidi sulle cimase (cornici o sporgenze architettoniche) sono luoghi nascosti, fragili ma pieni di vita, che evocano una gioia quasi segreta, intima. La felicità è “dolce” per il sollievo che porta, ma anche “turbatore” perché, proprio come i nidi precari, è effimera, delicata e il suo apparire può generare un’inquietudine sottile, la consapevolezza della sua fugacità. Il benessere è momentaneo e porta con sé il presagio di una possibile perdita.

La poesia sembra concludersi, tuttavia, con una visione completamente negativa e un’amara constatazione: “Ma nulla paga il pianto del bambino / a cui fugge il pallone tra le case” (vv. 9-10). Questa immagine finale è potentissima e tragica nella sua semplicità. Il pianto inconsolabile del bambino, la cui gioia effimera (il pallone, simbolo di gioco e leggerezza) viene bruscamente interrotta dalla sua perdita (“fugge… tra le case”), rappresenta un’esperienza universale di dolore e frustrazione. Il pallone che scompare tra le case simboleggia la felicità persa, irrecuperabile. La frase “nulla paga” esprime un’amara certezza: nessuna consolazione, nessuna felicità successiva potrà mai cancellare quel dolore primario, quella delusione radicale. Questa conclusione sottolinea il pessimismo montaliano: la felicità è un’illusione fugace, mentre il dolore e la perdita sono realtà concrete e irredimibili. È un’affermazione della prevalenza del “male di vivere” e della fragilità della gioia umana di fronte alla disillusione e all’inevitabile sofferenza.

Interpretazione

“Felicità raggiunta, si cammina …” è una delle liriche che meglio incapsula la concezione della felicità come fenomeno effimero e precario, un tema centrale nella poetica di Eugenio Montale e riflesso della più ampia “condizione esistenziale” umana. Nella sua opera, la felicità non è mai un’esperienza piena o stabile, ma un’apparizione fugace, un “barlume”, un “fil di lama” su cui ci si muove con cautela, quasi con la consapevolezza che ogni momento di gioia porti in sé il germe della sua fine.

Questa visione si lega profondamente al “male di vivere” montaliano, espresso in altre liriche di Ossi di seppia. L’esistenza è spesso percepita come una prigione, un’impossibilità di liberazione. Se in poesie come “Spesso il male di vivere ho incontrato” l’autore descrive una realtà soffocante e desolata, fatta di “rivo strozzato”, “foglia riarsa”, “cavallo stramazzato”, la felicità non può che essere un’eccezione, un’interruzione momentanea di questa condizione. Non c’è un’epifania liberatoria o una fusione panica con la natura che porti a una gioia duratura, come talvolta si trova in D’Annunzio (anche se poi anche lui esplora la fugacità del tempo in “La sabbia del tempo”, vedi A1 Sessione suppletiva 2023). Al contrario, la felicità è carica di un’inquietudine sottile, la consapevolezza della sua transitorietà, come i “nidi delle cimase” che sono sì dolci, ma anche “turbatori” per la loro fragilità.

La chiusa della poesia con l’immagine del bambino e del pallone perduto è emblematica di questo pessimismo. Quel pianto, inconsolabile e irredimibile, rappresenta la tragica ineluttabilità della perdita e l’impossibilità di una piena compensazione. Nessuna gioia futura, per Montale, potrà cancellare il dolore di una perdita subita, soprattutto se vissuta con l’intensità di una prima, pura delusione infantile. Questo si riflette anche nella sua concezione del tempo, che non è lineare e progressivo, ma piuttosto un susseguirsi di attimi, spesso segnati da un senso di vuoto o di attesa di un “varco” che raramente si apre.

Confrontando Montale con altri autori che hanno esplorato il tema della felicità e della sua fugacità, emergono affinità e differenze significative.

- Giacomo Leopardi: La sua concezione del piacere e della felicità è profondamente affine a quella montaliana per la sua radice pessimistica. Per Leopardi, il piacere è sempre un’illusione momentanea, la cessazione di un dolore o l’attesa di un bene futuro che, una volta raggiunto, si rivela insufficiente o fugace. Ne Il sabato del villaggio, la felicità risiede nell’attesa della festa, non nella festa stessa. In Montale, l’analogia è forte: la felicità è un “barlume che vacilla”, un “fil di lama”, mai una condizione stabile. Il pianto del bambino per il pallone perduto è la versione montaliana dell’inconsolabile dolore leopardiano per l’illusione svanita.

- Umberto Saba: Pur nella sua diversità stilistica e tematica, anche Saba, in poesie come “La capra”, coglie la sofferenza universale e la fragilità dell’esistenza. Sebbene Saba tenda a trovare un senso nelle piccole cose e nell’umile vita quotidiana, la malinconia per la caducità è un sentimento condiviso.

- Marcel Proust: Nella sua monumentale opera Alla ricerca del tempo perduto, Proust esplora la fugacità del tempo e la natura della memoria. La felicità, per il suo protagonista, spesso non è nel presente, ma nella rievocazione involontaria di momenti passati, che però sono irripetibili e quindi, in ultima analisi, fugaci. La “felicità raggiunta” di Montale potrebbe essere il lampo di un ricordo che, proprio perché rivissuto, svela la sua impermanenza.

Anche in altre forme d’arte, il tema della fugacità della felicità e della fragilità della condizione umana è ampiamente rappresentato. Nella pittura metafisica di Giorgio de Chirico, le piazze deserte, le statue enigmatiche, le ombre lunghe e i cieli innaturali creano un’atmosfera di sospensione e di inquietudine, dove il tempo sembra essersi fermato, ma l’uomo è assente o ridotto a un’ombra, suggerendo una malinconia esistenziale che preclude una vera gioia. Nel cinema di Michelangelo Antonioni, i personaggi si muovono in paesaggi urbani e moderni, preda di una profonda alienazione, incapacità di comunicare e una noia che impedisce loro di sperimentare una felicità autentica e duratura. I loro amori e i loro desideri si rivelano effimeri, lasciando un senso di vuoto.

In conclusione, “Felicità raggiunta, si cammina …” è una poesia che, nella sua essenzialità e densità, offre una delle più lucide e amare riflessioni montaliane sulla felicità. Essa è un’entità precaria, un barlume che si spegne, un’illusione che non può compensare la dolorosa realtà della perdita. Il pianto del bambino per il pallone perduto diventa il simbolo universale di una condizione umana segnata dalla fragilità della gioia e dall’ineluttabilità della sofferenza, ribadendo un pessimismo esistenziale che è cifra distintiva della poetica di Montale.