Un fiocco nero di Hans Christian Andersen

28 Dicembre 2019

Canto ventiquattresimo del Paradiso

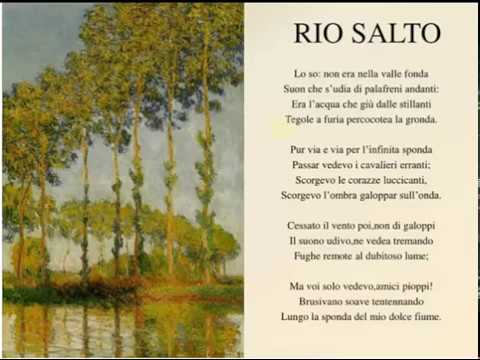

28 Dicembre 2019“Rio Salto” è una delle poesie che compongono la sezione “Ricordi” all’interno della raccolta Myricae (la cui edizione definitiva è del 1903, ma il nucleo originario è del 1891) di Giovanni Pascoli.

Questa lirica, che ha la forma tradizionale del sonetto, è un esempio emblematico della poetica pascoliana, che si concentra sul mondo minuto della natura, filtrato attraverso una sensibilità acuta e malinconica, e sulla fusione tra realtà oggettiva e percezione soggettiva, spesso influenzata dalla memoria e dall’immaginazione. Il “Rio Salto” non è solo un luogo fisico, ma un teatro dove si manifesta il sottile confine tra il vero e il fantasticato, e dove il poeta ritrova echi di un “piccolo mondo” interiore.

Analisi Strofa per Strofa

QUARTINA Strofa I: La Disillusione Iniziale e la Realtà Sonora

Lo so: non era nella valle fonda

suon che s’udia di palafreni andanti:

era l’acqua che giù dalle stillanti

tegole a furia percotea la gronda. 4

La poesia si apre con una dichiarazione di consapevolezza (“Lo so”), che immediatamente smaschera un’illusione. Il suono percepito nella “valle fonda” non era quello romantico e avventuroso di “palafreni andanti” (cavalli che avanzano), ma la prosaica realtà dell’acqua che “a furia percotea la gronda” dalle “stillanti tegole”. Questa prima strofa stabilisce il tema del contrasto tra l’immaginazione del poeta e la realtà sensoriale, un tema ricorrente in Pascoli. Il suono dell’acqua, pur essendo un elemento naturale, è descritto con una certa violenza (“a furia percotea”), quasi a sottolineare la sua intrusione nel mondo fantastico.

QUARTINA Strofa II: L’Immaginazione Prende il Sopravvento

Pur via e via per l’infinita sponda

passar vedevo i cavalieri erranti;

scorgevo le corazze luccicanti,

scorgevo l’ombra galoppar sull’onda. 8

Nonostante la consapevolezza della realtà (espressa nella prima strofa), l’immaginazione del poeta non si arrende. La congiunzione “Pur” introduce una concessione: anche se sa la verità, continua a “vedere” i “cavalieri erranti” che passano lungo l'”infinita sponda”. Le immagini si fanno più definite e visive: “corazze luccicanti”, “l’ombra galoppar sull’onda”. Qui il suono dell’acqua si trasforma in un’immagine visiva, un miraggio che si riflette sull’acqua stessa. L’aggettivo “infinita” applicato alla sponda suggerisce l’illimitatezza della fantasia e della memoria.

TERZINA Strofa III: Il Ritorno alla Realtà e la Fine dell’Incanto

Cessato il vento poi, non di galoppi

il suono udivo, nè vedea tremando

fughe remote al dubitoso lume; 11

La terza strofa segna un netto ritorno alla realtà. La cessazione del vento è un elemento chiave: è il vento che, agitando l’acqua e le foglie, aveva probabilmente generato i suoni confusi che l’immaginazione aveva trasformato. Con il silenzio del vento, svanisce l’illusione: il poeta non ode più “suono di galoppi” né vede “fughe remote al dubitoso lume”. Il “dubitoso lume” potrebbe riferirsi a una luce incerta (crepuscolare o lunare) che favoriva il fantasticare. La fine dell’incanto è sottolineata dalla negazione ripetuta (“non… nè”).

TERZINA Strofa IV: La Verità Pacificante della Natura

ma voi solo vedevo, amici pioppi!

Brusivano soave tentennando

lungo la sponda del mio dolce fiume. 14

La strofa finale rivela la vera fonte dei suoni e delle ombre: i “pioppi”. L’apostrofe “amici pioppi!” conferisce a questi alberi una dimensione affettiva, quasi personificata, tipica della sensibilità pascoliana. Il loro suono, non più confuso, è ora chiaramente percepito come un “brusio soave” mentre “tentennano” (oscillano dolcemente) lungo la sponda del “mio dolce fiume”. La realtà, una volta riconosciuta, non è deludente, ma anzi offre una sensazione di pace e familiarità. Il fiume è “dolce”, un aggettivo che evoca affetto e intimità, suggerendo un legame profondo del poeta con il suo paesaggio interiore ed esteriore.

Analisi Generale e Temi

- Dualismo Realtà/Immaginazione: Il tema centrale è l’oscillazione tra la percezione oggettiva della realtà e la forza dell’immaginazione che la trasfigura. Il poeta è consapevole dell’illusione (“Lo so”), ma si lascia comunque trasportare dalla fantasia (“Pur… vedevo”). La poesia mostra come la mente umana tenda a riempire i vuoti sensoriali con suggestioni fantastiche, per poi tornare alla realtà, che però non è meno poetica.

- Il “Fanciullino”: La capacità di trasformare suoni e immagini quotidiane in visioni fantastiche, come quella dei cavalieri erranti, è un esempio della poetica del “fanciullino” di Pascoli. Il bambino che è in noi è capace di cogliere il mistero e la meraviglia nelle cose semplici, animando il mondo con la fantasia.

- Fonosimbolismo: Pascoli è maestro nell’uso dei suoni. Il rumore dell’acqua che “percotea la gronda” si trasforma nel galoppo dei cavalli, per poi tornare al “brusio soave” dei pioppi. I verbi e le onomatopee creano un’atmosfera sonora che è parte integrante del significato.

- Natura e Affetti: La natura non è uno sfondo inerte, ma un elemento vivo e partecipe. I pioppi diventano “amici”, il fiume è “dolce”, rivelando il profondo legame affettivo del poeta con il paesaggio della sua infanzia e della sua memoria.

- Memoria e Nostalgia: Essendo parte della sezione “Ricordi”, la poesia è intrisa di un senso di nostalgia per un tempo passato e per un mondo di innocenza. Le visioni fantastiche possono essere interpretate come rielaborazioni di ricordi d’infanzia o di letture romantiche.

- Struttura e Linguaggio:

- Quartine: La poesia è composta da quattro quartine di endecasillabi.

- Rime: Lo schema delle rime è ABBA (rima incrociata o abbracciata) nelle prime due strofe e CDCD nelle ultime due, contribuendo alla musicalità e alla coesione.

- Linguaggio: Il linguaggio è preciso e evocativo, con l’uso di termini specifici (“palafreni”, “tegole”, “gronda”, “corazze”) che contribuiscono a creare l’immagine e il suono.

- Sintassi: La sintassi è relativamente semplice, ma efficace nel guidare il lettore tra la realtà e l’immaginazione.

Conclusione

“Rio Salto” è una gemma della poetica pascoliana, che illustra magistralmente la capacità del poeta di trasformare un’osservazione quotidiana in un’esperienza ricca di suggestioni e significati. Il confine labile tra ciò che è reale e ciò che è immaginato, il ruolo della natura come specchio dell’anima e la ricerca di un rifugio negli affetti e nei ricordi, sono temi che rendono questa poesia un esempio perfetto del “nido” e del “fanciullino” pascoliano, offrendo al lettore una profonda immersione nel “piccolo mondo” del poeta.

Testo della poesia di Giovanni Pascoli – Myricae (1891) Ricordi – Rio Salto

Giovanni Pascoli – Myricae (1891)

Lo so: non era nella valle fonda

suon che s’udia di palafreni andanti:

era l’acqua che giù dalle stillanti

tegole a furia percotea la gronda. 4

Pur via e via per l’infinita sponda

passar vedevo i cavalieri erranti;

scorgevo le corazze luccicanti,

scorgevo l’ombra galoppar sull’onda. 8

Cessato il vento poi, non di galoppi

il suono udivo, nè vedea tremando

fughe remote al dubitoso lume; 11

ma voi solo vedevo, amici pioppi!

Brusivano soave tentennando

lungo la sponda del mio dolce fiume. 14