Non finirà di Enrico Ruggeri

28 Dicembre 2019

La strofa

28 Dicembre 2019“A Silvia”, componimento XXI dei Canti di Giacomo Leopardi, è una delle liriche più amate e significative del poeta recanatese, scritta tra il 1828 e il 1830, nel periodo dei cosiddetti “Grandi Idilli” o “Canti pisano-recanatesi”.

Il canto è una meditazione sulla giovinezza, la speranza, la delusione e la morte, attraverso il ricordo di una figura femminile, Silvia, probabilmente ispirata a Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, morta prematuramente. La poesia è un dialogo tra il ricordo del passato e la dolorosa consapevolezza del presente.

1. L’Invocazione e la Giovinezza di Silvia (vv. 1-6)

Il canto si apre con un’apostrofe diretta a Silvia, un’invocazione che la riporta in vita nel ricordo del poeta.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltá splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventú salivi?

Il poeta le chiede se ricorda ancora il tempo della sua giovinezza, quando la bellezza splendeva nei suoi occhi “ridenti e fuggitivi” (allegri ma anche schivi, quasi a presagire la sua breve vita). Silvia è colta nel momento in cui “salivi il limitare di gioventù”, ovvero si affacciava alla soglia dell’età adulta, un momento di transizione e di promesse. È “lieta e pensosa”, un’espressione che ne sottolinea la grazia ma anche una sottile malinconia o premonizione.

2. La Vita Quotidiana di Silvia e il Suo Canto (vv. 7-14)

La seconda strofa descrive la vita quotidiana di Silvia, un’immagine di serenità e operosità domestica.

Sonavan le quiete stanze, e le vie dintorno, al tuo perpetuo canto, allor che all’opre femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso: e tu solevi cosí menare il giorno.

Le “quiete stanze” e le “vie dintorno” risuonavano del suo “perpetuo canto”, un’espressione della sua gioia di vivere e della sua innocenza. Silvia è intenta alle “opre femminili” (lavori di cucito, tessitura) e appare “assai contenta / di quel vago avvenir che in mente avevi”. Il “vago avvenir” è la speranza indefinita e illimitata del futuro, tipica della giovinezza, ancora non toccata dalla disillusione. Il “maggio odoroso” evoca la primavera, il periodo della fioritura e delle promesse.

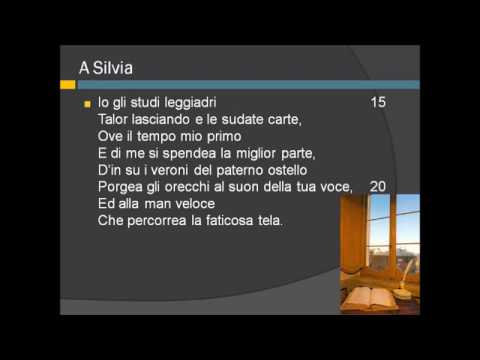

3. Il Poeta Osservatore e la Sua Intensa Emozione (vv. 15-27)

La terza strofa introduce la figura del poeta, che osserva Silvia dalla sua casa, in un momento di pausa dagli studi.

Io, gli studi leggiadri talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d’in su i veroni del paterno ostello porgea gli orecchi al suon della tua voce, ed alla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno.

Il poeta, dedito ai suoi “studi leggiadri” (studi umanistici, ma anche “leggeri” in contrasto con la fatica fisica di Silvia) e alle “sudate carte” (che indicano l’impegno e la fatica intellettuale), si affacciava dai “veroni del paterno ostello” (la casa paterna). Ascoltava la voce di Silvia e il rumore della sua mano che lavorava al telaio. Contemporaneamente, il suo sguardo spaziava sul paesaggio circostante: il “ciel sereno”, le “vie dorate” (illuminate dal sole), gli orti, il mare e il monte. Questa contemplazione del paesaggio, unita al suono della voce di Silvia, suscitava in lui un’emozione così profonda e indefinibile che “Lingua mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno”. È il piacere dell’infinito e del vago, tipico della poetica leopardiana.

4. La Disillusione e la Natura Matrigna (vv. 28-39)

La quarta strofa segna un brusco passaggio dal ricordo sereno alla dolorosa consapevolezza della disillusione.

Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia la vita umana e il fato! Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? perché di tanto inganni i figli tuoi?

Il poeta ricorda i “pensieri soavi”, le “speranze” e i “cori” (i sentimenti) che animavano lui e Silvia in quel tempo. La vita umana e il destino apparivano allora pieni di promesse. Ma il ricordo di “cotanta speme” (tanta speranza) ora gli provoca un “affetto… acerbo e sconsolato”, e lo riporta al dolore della sua sventura. Segue la celebre apostrofe alla Natura, che da benigna si rivela “matrigna”: “O natura, o natura, / perché non rendi poi / quel che prometti allor? perché di tanto / inganni i figli tuoi?”. Questa è l’accusa centrale di Leopardi alla Natura, che illude gli esseri con promesse di felicità nella giovinezza, per poi tradirle crudelmente.

5. La Morte Prematura di Silvia (vv. 40-48)

La quinta strofa rivela la tragica sorte di Silvia, la sua morte prematura.

Tu, pria che l’erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella. E non vedevi il fior degli anni tuoi; non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi; né teco le compagne ai dí festivi ragionavan d’amore.

Silvia è morta “pria che l’erbe inaridisse il verno” (prima che l’erba seccasse per l’inverno), cioè nella sua giovinezza, stroncata da un “chiuso morbo” (una malattia sconosciuta o incurabile). Non ha potuto vedere “il fior degli anni tuoi”, cioè non ha vissuto la pienezza della sua giovinezza. Non ha provato le gioie dell’amore, i complimenti per la sua bellezza, né ha potuto condividere con le amiche i discorsi sull’amore nei giorni di festa. La sua morte è presentata come un’ingiustizia crudele della Natura.

6. Il Parallelo Destino e la Cruda Verità (vv. 49-63)

L’ultima strofa traccia un doloroso parallelo tra il destino di Silvia e quello del poeta, culminando nella rivelazione della cruda verità.

Anche pería fra poco la speranza mia dolce: agli anni miei anche negâro i fati la giovanezza. Ahi, come, come passata sei, cara compagna dell’etá mia nova, mia lacrimata speme! questo è quel mondo? questi i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? questa la sorte dell’umane genti? All’apparir del vero tu, misera, cadesti: e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano.

Anche la “speranza dolce” del poeta è morta prematuramente, e i “fati” (il destino) gli hanno negato la giovinezza, proprio come a Silvia. La speranza è definita “cara compagna dell’età mia nova” e “mia lacrimata speme” (speranza che ha causato lacrime o che è stata pianta). Il poeta si rivolge nuovamente a Silvia con una serie di domande retoriche, cariche di amarezza e disillusione: “questo è quel mondo?”, “questi i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi, / onde cotanto ragionammo insieme?”, “questa la sorte dell’umane genti?”. Le promesse della giovinezza si sono rivelate vane. La risposta a queste domande è tragica: “All’apparir del vero / tu, misera, cadesti”. La verità, la cruda realtà della condizione umana, ha stroncato Silvia e, con lei, le speranze del poeta. Silvia, morendo, mostra al poeta “la fredda morte ed una tomba ignuda”, la nuda e desolata realtà della fine, che è il destino comune a tutte le “umane genti”.

7. Temi Principali

- Memoria e Ricordo: Il ricordo di Silvia è il motore del canto, che permette al poeta di rivivere un’età di speranza e di confrontarla con la disillusione presente.

- Speranza e Delusione: La giovinezza è il tempo della speranza illimitata (“vago avvenir”), ma questa speranza è destinata a essere tradita dalla realtà e dalla morte.

- La Natura Matrigna: La Natura è accusata di ingannare i suoi “figli” con promesse di felicità che non mantiene, portando alla sofferenza e alla morte prematura.

- Morte e Caducità: La morte di Silvia è il simbolo della caducità di ogni cosa e della fine di ogni speranza giovanile.

- Il Vago e l’Indefinito: La poetica leopardiana del vago e dell’indefinito è evidente nella descrizione del canto di Silvia, del paesaggio e delle speranze giovanili, elementi che stimolano l’immaginazione e il piacere.

- La Solitudine del Poeta: Il dialogo con Silvia (nel ricordo) e la riflessione sulla sua sorte sottolineano la profonda solitudine esistenziale di Leopardi.

- Il Parallelo di Destino: La sorte di Silvia e quella del poeta sono tragicamente parallele: entrambi hanno visto la loro giovinezza e le loro speranze stroncate.

8. Stile e Linguaggio

- Linguaggio Lirico e Vago: Il lessico è elevato ma non aulico, con una predilezione per aggettivi e avverbi che evocano sensazioni indefinite (“ridenti e fuggitivi”, “lieta e pensosa”, “quiete”, “perpetuo”, “vago”, “odoroso”, “leggiadri”, “sereno”, “dorate”, “soavi”, “acerbo e sconsolato”, “tenerella”, “chiuso”, “fredda”, “ignuda”).

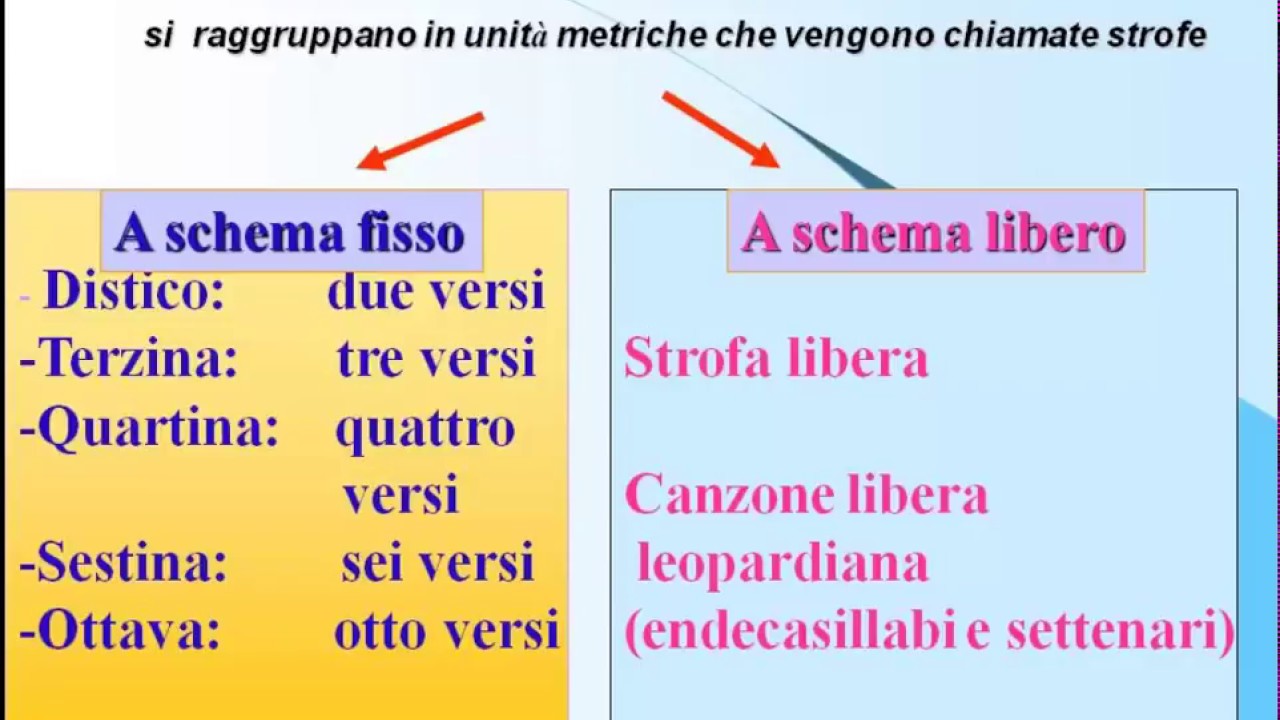

- Musicalità e Ritmo: Il canto è composto da endecasillabi e settenari sciolti, che creano un ritmo fluido e malinconico, quasi un lamento. L’uso dell’enjambement (“il limitare / di gioventù salivi”, “il tempo mio primo / e di me si spendea”) rallenta il ritmo e dilata il significato.

- Apostrofi: Le apostrofi a Silvia, alla Luna e alla Natura (“O natura, o natura”) conferiscono un tono dialogico e drammatico.

- Immagini Sensoriali: Il canto di Silvia, il profumo del maggio, la vista del cielo, del mare e del monte creano un quadro sensoriale vivido.

- Figure Retoriche: Numerose figure retoriche arricchiscono il testo: personificazione della Luna e della Natura, metafore (“fior degli anni tuoi”, “limitare di gioventù”), domande retoriche.

Conclusione

“A Silvia” è un capolavoro della poesia leopardiana, in cui la memoria di una figura innocente e la sua tragica fine diventano il pretesto per una profonda e amara riflessione sulla condizione umana. Il canto esprime la dolorosa consapevolezza del contrasto tra le promesse illusorie della giovinezza e la cruda realtà della vita, dominata dalla sofferenza e dalla morte. La bellezza del linguaggio, la musicalità del verso e la profondità dei temi rendono “A Silvia” una delle vette più alte della lirica italiana, un’opera che continua a commuovere e a far riflettere sulla fragilità della speranza e sull’ineluttabilità del destino.

Testo della poesia “A Silvia” di Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi – Canti (1831)

XXI

A Silvia

Silvia, rimembri ancora

quel tempo della tua vita mortale,

quando beltá splendea

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

e tu, lieta e pensosa, il limitare 5

di gioventú salivi?

Sonavan le quiete

stanze, e le vie dintorno,

al tuo perpetuo canto,

allor che all’opre femminili intenta 10

sedevi, assai contenta

di quel vago avvenir che in mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

cosí menare il giorno.

Io, gli studi leggiadri 15

talor lasciando e le sudate carte,

ove il tempo mio primo

e di me si spendea la miglior parte,

d’in su i veroni del paterno ostello

porgea gli orecchi al suon della tua voce, 20

ed alla man veloce

che percorrea la faticosa tela.

Mirava il ciel sereno,

le vie dorate e gli orti,

e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 25

Lingua mortal non dice

quel ch’io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,

che speranze, che cori, o Silvia mia!

Quale allor ci apparia 30

la vita umana e il fato!

Quando sovviemmi di cotanta speme,

un affetto mi preme

acerbo e sconsolato,

e tornami a doler di mia sventura. 35

O natura, o natura,

perché non rendi poi

quel che prometti allor? perché di tanto

inganni i figli tuoi?

Tu, pria che l’erbe inaridisse il verno, 40

da chiuso morbo combattuta e vinta,

perivi, o tenerella. E non vedevi

il fior degli anni tuoi;

non ti molceva il core

la dolce lode or delle negre chiome, 45

or degli sguardi innamorati e schivi;

né teco le compagne ai dí festivi

ragionavan d’amore.

Anche pería fra poco

la speranza mia dolce: agli anni miei 50

anche negâro i fati

la giovanezza. Ahi, come,

come passata sei,

cara compagna dell’etá mia nova,

mia lacrimata speme! 55

Questo è quel mondo? questi

i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,

onde cotanto ragionammo insieme?

questa la sorte dell’umane genti?

All’apparir del vero 60

tu, misera, cadesti: e con la mano

la fredda morte ed una tomba ignuda

mostravi di lontano.