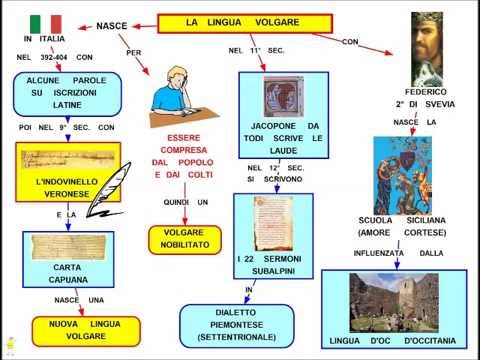

La nascita della letteratura italiana

28 Dicembre 2019

Nella terra dei Ciclopi Achemenide, Eneide, III, vv. 588-668

28 Dicembre 2019Il Verso e le Rime nell’Analisi del Testo Poetico, lezione del corso sulla lettura delle poesie del prof. Luigi Gaudio

Cari studenti, e docenti,

dopo aver esplorato la struttura della strofa, oggi ci concentriamo su due elementi ancora più basilari e intrinseci alla poesia: il verso e le rime. Questi costituiscono il tessuto stesso del componimento poetico, influenzandone profondamente la musicalità, il ritmo e il significato.

1. Il Verso

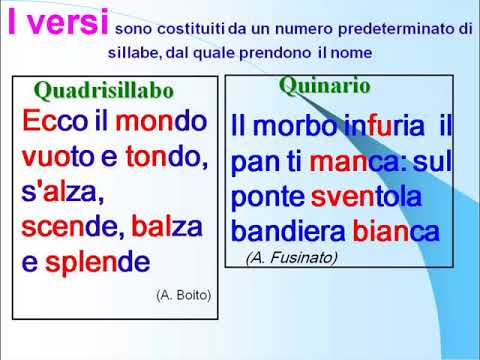

Il verso è l’unità fondamentale della poesia. Non è semplicemente una riga di testo, ma una porzione di discorso che possiede una sua autonomia ritmica e melodica, spesso definita da un numero specifico di sillabe metriche e da un accento principale. La sua lunghezza e la sua struttura interna contribuiscono in modo determinante al ritmo complessivo del componimento.

Caratteristiche del Verso:

- Misura (Numero di Sillabe Metriche): In italiano, i versi sono classificati in base al numero di sillabe metriche (che non sempre corrispondono a quelle grammaticali, a causa di fenomeni come la sinalefe e la dialefe). I più comuni sono:

- Settenario: 7 sillabe (es. “O falce di luna calante”)

- Ottonario: 8 sillabe (es. “Nel mezzo del cammin di nostra vita”)

- Endecasillabo: 11 sillabe (il verso più nobile e versatile della poesia italiana, es. “Dolce e chiara è la notte e senza vento”)

- Ritmo: Dato dalla disposizione degli accenti tonici all’interno del verso. Un verso può avere un ritmo più incalzante o più lento, a seconda della posizione degli accenti.

- Pausa: La fine del verso segna una pausa naturale, anche se non sempre grammaticale.

Particolarità: L’Enjambement (Inarcatura)

L’enjambement (dal francese “scavalcamento”) si verifica quando la pausa sintattica (data dalla punteggiatura) non coincide con la fine del verso, ma “scavalca” al verso successivo. Questo crea un effetto di continuità e tensione, rompendo la musicalità regolare e mettendo in risalto le parole “scavalcate”.

Esempio di Enjambement (Giacomo Leopardi, L’Infinito, vv. 1-3):

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Qui, la parola “colle” è legata sintatticamente a “e questa siepe”, ma la pausa di fine verso la separa, creando un’inarcatura.

Un rigo di testo spezzato in due parti, simboleggiando l’enjambement.

2. Le Rime

La rima è la ripetizione di suoni identici (o molto simili) alla fine di due o più versi, a partire dall’ultima vocale tonica. È uno degli elementi più riconoscibili della poesia e svolge funzioni cruciali:

- Musicalità e Memorizzabilità: Crea un effetto sonoro piacevole e contribuisce a rendere il testo più facile da ricordare.

- Coesione Strutturale: Lega i versi tra loro, definendo la struttura della strofa e del componimento.

- Enfasi e Significato: Le parole in rima spesso acquisiscono maggiore rilievo, e la loro associazione può creare nuove connessioni di senso.

Tipi di Rime in Base allo Schema:

- Rima Baciata (AABB): I versi che rimano sono consecutivi.

- Esempio:

La luna è tonda e bella, (A) splende come una stella. (A) La notte è scura e profonda, (B) l’anima mia si sonda. (B)

- Esempio:

- Rima Alternata (ABAB): I versi rimano a distanza, alternandosi.

- Esempio:

Il vento soffia e canta, (A) tra gli alberi del bosco, (B) la natura è incanta, (A) e il cuore non è più losco. (B)

- Esempio:

- Rima Incrociata o Abbracciata (ABBA): I versi esterni rimano tra loro, e quelli interni tra loro.

- Esempio:

La vita è un lungo viaggio, (A) tra gioie e dolori, un percorso, (B) dove il tempo è un ricorso, (B) e l’anima trova coraggio. (A)

- Esempio:

- Rima Incatenata o Terza Rima (ABA BCB CDC…): La rima del verso centrale di una terzina si lega con il primo e il terzo verso della terzina successiva. Tipica della Divina Commedia.

- Esempio (Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno I, vv. 1-3):

Nel mezzo del cammin di nostra vita (A) mi ritrovai per una selva oscura, (B) ché la diritta via era smarrita. (A)

- Esempio (Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno I, vv. 1-3):

Due parole che si collegano con una linea curva, simboleggiando la rima.

Tipi di Rime in Base alla Qualità del Suono:

- Rima Povera: Rima tra parole con terminazioni molto comuni o grammaticalmente identiche (es. verbi alla stessa persona e tempo).

- Esempio: amare / parlare

- Rima Ricca: Rima tra parole con terminazioni meno comuni o che coinvolgono più suoni identici prima dell’ultima vocale tonica.

- Esempio: cuore / amore

- Rima Interna: Quando la rima non si trova alla fine del verso, ma all’interno di esso.

- Esempio: “Ascolta, o cuore, il rumore del mare.”

- Assonanza: Ripetizione delle sole vocali, a partire dall’ultima vocale tonica, mentre le consonanti sono diverse.

- Esempio: mare / pane (a-e / a-e)

- Consonanza: Ripetizione delle sole consonanti, a partire dall’ultima vocale tonica, mentre le vocali sono diverse.

- Esempio: vento / canto (-nt-o / -nt-o)

Conclusione

Il verso e la rima sono gli elementi costitutivi della poesia. Il verso definisce il respiro, il ritmo e la cadenza del componimento, mentre la rima ne tesse la trama sonora, conferendo musicalità, coesione e profondità di significato. L’analisi di questi elementi è cruciale per apprezzare appieno l’arte del poeta e per comprendere come il suono e la struttura contribuiscano al messaggio complessivo del testo.

Luigi Gaudio