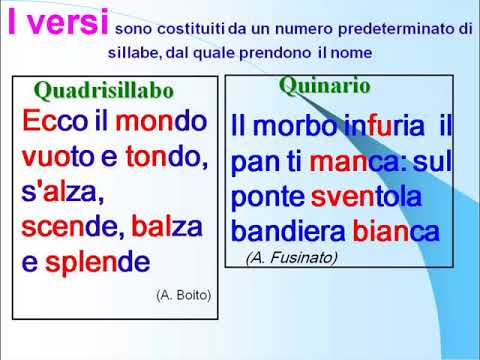

Il verso e le rime

28 Dicembre 2019

Canto undicesimo del Paradiso vv. 1-36

28 Dicembre 2019Virgilio – Eneide (I secolo a.C.), Libro III, Nella Terra dei Ciclopi: Achemenide (vv. 588-668)

Questo passaggio del Libro III dell’Eneide narra l’incontro di Enea e dei Troiani con Achemenide, un compagno di Ulisse abbandonato nella terra dei Ciclopi. È una scena di grande impatto drammatico che riprende e trasforma un episodio celebre dell’Odissea di Omero, inserendolo nel contesto del viaggio di Enea e della sua pietas.

Testo Latino e Traduzione Italiana

| Testo Latino

Postera iamque dies primo surgebat Eoo respicimus. dira inluuies immissaque barba, isque ubi Dardanios habitus et Troia uidit pro quo, si sceleris tanta est iniuria nostri, dixerat et genua amplexus genibusque uolutans ille haec deposita tandem formidine fatur: hic me, dum trepidi crudelia limina linquunt, uidi egomet duo de numero cum corpora nostro nam simul expletus dapibus uinoque sepultus 630 sed fugite, o miseri, fugite atque ab litore funem nam qualis quantusque cauo Polyphemus in antro tertia iam lunae se cornua lumine complent 645 omnia conlustrans hanc primum ad litora classem Vix ea fatus erat summo cum monte uidemus 655 postquam altos tetigit fluctus et ad aequora uenit, |

Traduzione Italiana

E già il giorno seguente sorgeva con il primo Eoo, Ci guardiamo intorno. Uno sporco terribile e una barba incolta, E quello, appena vide da lontano le vesti Dardanie e le armi Troiane, Per questo, se così grande è l’offesa del nostro delitto, Aveva detto e, abbracciando le ginocchia e rotolandosi su di esse, Egli, deposta finalmente la paura, così parla: Qui me, mentre i miei compagni trepidanti lasciavano le soglie crudeli, Io stesso vidi due dei nostri corpi Infatti, non appena sazio di vivande e sepolto dal vino Ma fuggite, o miseri, fuggite e dalla spiaggia la fune Infatti, quale e quanto grande Polifemo nella cava spelonca Già la terza luna completa le sue corna di luce Esaminando ogni cosa, per la prima volta su queste spiagge Aveva appena finito di parlare che vediamo dalla cima del monte Dopo che toccò le alte onde e giunse al mare, |

Testo Latino

Postera iamque dies primo surgebat Eoo umentemque Aurora polo dimouerat umbram, cum subito e siluis macie confecta suprema ignoti noua forma uiri miserandaque cultu procedit supplexque manus ad litora tendit. respicimus. dira inluuies immissaque barba, consertum tegimen spinis: at cetera Graius, et quondam patriis ad Troiam missus in armis. isque ubi Dardanios habitus et Troia uidit arma procul, paulum aspectu conterritus haesit continuitque gradum; mox sese ad litora praeceps cum fletu precibusque tulit: ‘per sidera testor, per superos atque hoc caeli spirabile lumen, tollite me, Teucri. quascumque abducite terras: hoc sat erit. scio me Danais e classibus unum et bello Iliacos fateor petiisse penatis. pro quo, si sceleris tanta est iniuria nostri, spargite me in fluctus uastoque immergite ponto; si pereo, hominum manibus periisse iuuabit.’ dixerat et genua amplexus genibusque uolutans haerebat. qui sit fari, quo sanguine cretus, hortamur, quae deinde agitet fortuna fateri. ipse pater dextram Anchises haud multa moratus dat iuueni atque animum praesenti pignore firmat. ille haec deposita tandem formidine fatur: ‘sum patria ex Ithaca, comes infelicis Vlixi, nomine Achaemenides, Troiam genitore Adamasto paupere (mansissetque utinam fortuna!) profectus. hic me, dum trepidi crudelia limina linquunt, immemores socii uasto Cyclopis in antro deseruere. domus sanie dapibusque cruentis, intus opaca, ingens. ipse arduus, altaque pulsat sidera (di talem terris auertite pestem!) nec uisu facilis nec dictu adfabilis ulli; uisceribus miserorum et sanguine uescitur atro. uidi egomet duo de numero cum corpora nostro prensa manu magna medio resupinus in antro frangeret ad saxum, sanieque aspersa natarent limina; uidi atro cum membra fluentia tabo manderet et tepidi tremerent sub dentibus artus— haud impune quidem, nec talia passus Vlixes oblitusue sui est Ithacus discrimine tanto. nam simul expletus dapibus uinoque sepultus ceruicem inflexam posuit, iacuitque per antrum immensus saniem eructans et frusta cruento per somnum commixta mero, nos magna precati numina sortitique uices una undique circum fundimur, et telo lumen terebramus acuto ingens quod torua solum sub fronte latebat, Argolici clipei aut Phoebeae lampadis instar, et tandem laeti sociorum ulciscimur umbras. sed fugite, o miseri, fugite atque ab litore funem rumpite. nam qualis quantusque cauo Polyphemus in antro lanigeras claudit pecudes atque ubera pressat, centum alii curua haec habitant ad litora uulgo infandi Cyclopes et altis montibus errant. tertia iam lunae se cornua lumine complent cum uitam in siluis inter deserta ferarum lustra domosque traho uastosque ab rupe Cyclopas prospicio sonitumque pedum uocemque tremesco. uictum infelicem, bacas lapidosaque corna, dant rami, et uulsis pascunt radicibus herbae. omnia conlustrans hanc primum ad litora classem conspexi uenientem. huic me, quaecumque fuisset, addixi: satis est gentem effugisse nefandam. uos animam hanc potius quocumque absumite leto.’

Vix ea fatus erat summo cum monte uidemus ipsum inter pecudes uasta se mole mouentem pastorem Polyphemum et litora nota petentem, monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. trunca manum pinus regit et uestigia firmat; lanigerae comitantur oues; ea sola uoluptas solamenque mali. postquam altos tetigit fluctus et ad aequora uenit, luminis effossi fluidum lauit inde cruorem dentibus infrendens gemitu, graditurque per aequor iam medium, necdum fluctus latera ardua tinxit. nos procul inde fugam trepidi celerare recepto supplice sic merito tacitique incidere funem, uertimus et proni certantibus aequora remis.

Traduzione Italiana

E già il giorno seguente sorgeva con il primo Eoo, e Aurora aveva allontanato dal cielo l’ombra umida, quando all’improvviso dai boschi, consunta dalla fame estrema, una nuova figura di uomo sconosciuto e miserevole nell’aspetto si fa avanti e tende supplicante le mani verso la spiaggia. Ci guardiamo intorno. Uno sporco terribile e una barba incolta, un vestito intessuto di spine: ma per il resto era Greco, e un tempo inviato a Troia con le armi patrie. E quello, appena vide da lontano le vesti Dardanie e le armi Troiane, un poco atterrito dalla vista esitò e fermò il passo; poi si gettò precipite verso la spiaggia con pianto e preghiere: ‘Per le stelle vi scongiuro, per gli dèi superi e per questa luce respirabile del cielo, portatemi via, Teucri. Conducetemi in qualsiasi terra: questo sarà sufficiente. So di essere uno tra le schiere dei Danai e confesso di aver assalito con la guerra i Penati Iliaci. Per questo, se così grande è l’offesa del nostro delitto, disperdetemi tra i flutti e immergetemi nel vasto mare; se muoio, mi sarà gradito morire per mano di uomini.’ Aveva detto e, abbracciando le ginocchia e rotolandosi su di esse, vi si attaccava. Lo esortiamo a dire chi sia, da quale stirpe discenda, a rivelare quale sorte lo tormenti. Lo stesso padre Anchise, senza molto indugio, porge la destra al giovane e gli rassicura l’animo con un pegno presente. Egli, deposta finalmente la paura, così parla: ‘Sono della patria Itaca, compagno dello sventurato Ulisse, di nome Achemenide, partito per Troia da padre Adamasto povero (e magari la mia sorte fosse rimasta tale!). Qui me, mentre i miei compagni trepidanti lasciavano le soglie crudeli, mi abbandonarono, immemori, nella vasta spelonca del Ciclope. La sua dimora è piena di sangue e banchetti cruenti, all’interno oscura, immensa. Egli stesso è alto, e colpisce le alte stelle (gli dèi allontanino tale flagello dalle terre!) né facile a vedersi né affabile a dirsi per alcuno; si nutre delle viscere dei miseri e di sangue nero. Io stesso vidi due dei nostri corpi afferrati con la grande mano mentre li spezzava supino in mezzo all’antro contro la roccia, e le soglie nuotavano asperse di sangue; vidi quando divorava le membra grondanti di nero putridume e le tiepide membra tremavano sotto i denti— non impunemente, certo, né Ulisse l’Itacese sopportò tali cose o si dimenticò di sé in così grande pericolo. Infatti, non appena sazio di vivande e sepolto dal vino reclinò il collo, e giacque per l’antro immenso, eruttando sangue e brandelli mescolati a vino cruento nel sonno, noi, invocati i grandi numi e tirate a sorte le parti, ci riversiamo tutti intorno, e trafiggiamo con la punta acuta l’occhio immenso che si nascondeva solo sotto la fronte torva, simile a uno scudo Argolico o alla lampada di Febo, e finalmente lieti vendichiamo le ombre dei compagni. Ma fuggite, o miseri, fuggite e dalla spiaggia la fune tagliate. Infatti, quale e quanto grande Polifemo nella cava spelonca rinchiude le pecore lanose e ne spreme le mammelle, cento altri Ciclopi ineffabili abitano queste spiagge curve e vagano per gli alti monti. Già la terza luna completa le sue corna di luce da quando trascino la vita nei boschi tra i covi deserti delle fiere e le dimore, e da una rupe osservo i vasti Ciclopi e tremo al suono dei loro passi e della loro voce. Un misero cibo, bacche e corbezzoli pietrosi, danno i rami, e le erbe nutrono con radici strappate. Esaminando ogni cosa, per la prima volta su queste spiagge ho scorto questa flotta che arrivava. A questa, qualunque fosse stata, mi sono affidato: è sufficiente essere sfuggito alla stirpe nefanda. Voi piuttosto toglietemi questa vita con qualsiasi morte.’

Aveva appena finito di parlare che vediamo dalla cima del monte lo stesso Polifemo, muovendosi con la sua vasta mole tra le pecore e dirigendosi verso le spiagge note, un mostro orrendo, deforme, immenso, a cui era stata tolta la luce. Un tronco di pino, spezzato, gli guida la mano e gli rende saldi i passi; pecore lanose lo accompagnano; questa è la sua unica gioia e sollievo del male. Dopo che toccò le alte onde e giunse al mare, lavò via il sangue fluido dell’occhio cavato digrignando i denti con un gemito, e cammina per il mare ormai a metà, e ancora le onde non gli avevano tinto i fianchi alti. Noi, da lontano, trepidanti affrettammo la fuga, dopo aver accolto il supplice così meritevole, e in silenzio tagliammo la fune, e con i remi che si sforzavano, volgemmo la prua verso il mare.

Analisi e Immagini

Questo episodio del Libro III dell’Eneide è un chiaro esempio dell’intertestualità virgiliana, in cui l’autore riprende e rielabora un celebre mito omerico (l’incontro di Ulisse con Polifemo nell’Odissea) per adattarlo al proprio poema epico e ai suoi scopi narrativi e tematici.

1. L’Ambientazione Terrificante (vv. 588-592)

Il viaggio di Enea lo porta verso le coste della Sicilia, dominata dalla minacciosa presenza dell’Etna, descritta con un linguaggio che evoca la sua potenza distruttiva e infernale. L’Etna è un vulcano che “ribolle con fiamme da molte caverne” e “vomita fuoco torbido e nero come il Tartaro”. Questo paesaggio infernale preannuncia la natura mostruosa degli abitanti.

Etna che erutta con fiamme e fumo, in un paesaggio roccioso e desolato.

2. L’Apparizione di Achemenide (vv. 593-611)

In questo scenario terrificante, appare una figura che suscita orrore e pietà: Achemenide. La sua descrizione è vivida e patetica: “consunta dalla fame estrema”, “nuova forma di uomo sconosciuto e miserevole nell’aspetto”, “sporco terribile e barba incolta”, “vestito intessuto di spine”. La sua apparizione è un momento di grande tensione drammatica. I Troiani sono “sbigottiti” alla sua vista. La sua supplica è disperata, implorando di essere portato via, anche se ciò significasse la morte per mano di uomini, piuttosto che rimanere nella terra dei Ciclopi. È un momento cruciale per la pietas di Enea e di Anchise. Nonostante Achemenide sia un Greco, e quindi un nemico, Anchise gli tende la mano, dimostrando la virtù romana dell’umanità e della compassione, che trascende l’inimicizia di guerra.

Achemenide, magro e spaventato, che tende le mani verso Enea e i Troiani.

3. Il Racconto di Achemenide: L’Orrore di Polifemo (vv. 612-638)

Achemenide si presenta come un compagno del “sventurato Ulisse” (infelicis Ulixi), un epiteto che non solo lo lega all’eroe omerico, ma che anticipa la sventura che ha colpito anche lui. Il suo racconto è un flashback che ripercorre l’episodio di Polifemo dall’Odissea, ma con un’enfasi sulla brutalità e la disumanità del Ciclope. La descrizione di Polifemo è raccapricciante: la sua casa è “piena di sangue e banchetti cruenti”, egli stesso è “alto, e colpisce le alte stelle”, “né facile a vedersi né affabile a dirsi”, e si nutre “delle viscere dei miseri e di sangue nero”. Achemenide testimonia con orrore la morte di due suoi compagni, “spezzati contro la roccia” e divorati. La narrazione del cieco di Polifemo è un momento di grande intensità. L’occhio del Ciclope è paragonato a “uno scudo Argolico o alla lampada di Febo”, sottolineando la sua grandezza e la sua unicità prima della mutilazione. La vendetta di Ulisse è presentata come un atto di giustizia per le “ombre dei compagni”.

Polifemo, un ciclope gigante con un solo occhio, che divora uomini.

4. Il Pericolo Imminente e la Fuga (vv. 639-668)

Achemenide esorta i Troiani a fuggire immediatamente, poiché Polifemo non è l’unico Ciclope: “cento altri Ciclopi ineffabili abitano queste spiagge curve e vagano per gli alti monti”. Questa rivelazione aumenta la minaccia e la sensazione di urgenza. La descrizione di Polifemo che appare dalla montagna è maestosa e terrificante. È un “mostro orrendo, deforme, immenso, a cui era stata tolta la luce”. La sua cecità è un segno della sua sconfitta, ma la sua mole e la sua forza rimangono intatte. Si appoggia a un tronco di pino come bastone, e le sue pecore lo seguono, unico suo conforto. Il gesto di Polifemo che lava il sangue dell’occhio cavato nel mare, digrignando i denti e gemendo, è un dettaglio patetico che umanizza, per un attimo, il mostro, pur mantenendone la natura brutale. I Troiani, senza esitare, accolgono il supplice e tagliano le funi, fuggendo a remi con grande fretta. La loro azione è rapida e decisiva, sottolineando la necessità di sfuggire a un pericolo così immane.

Enea e i Troiani che remano freneticamente via dalla costa dei Ciclopi, mentre Polifemo, cieco, si erge minaccioso in lontananza.

Temi e Analisi Generale

- Intertestualità e Rielaborazione del Mito: Virgilio non si limita a copiare Omero, ma lo rielabora. L’episodio di Achemenide serve a diversi scopi:

- Riconoscimento e Umanità: Enea, a differenza di Ulisse che è astuto e vendicativo, mostra pietas verso un nemico greco. Questo sottolinea la superiorità morale dei Troiani e dei Romani, capaci di compassione anche verso chi li ha combattuti.

- Conferma della Pericolosità: La narrazione di Achemenide rafforza l’immagine dei Ciclopi come esseri brutali e disumani, un pericolo reale e non solo una leggenda.

- Guida e Salvezza: Achemenide diventa una guida per Enea, fornendo informazioni cruciali per la navigazione e la sopravvivenza.

- Legame con l’Odissea: L’episodio crea un ponte tra l’epos greco e quello romano, riconoscendo la tradizione omerica ma inserendola in una nuova prospettiva.

- La Pietas di Enea: La decisione di Enea e di Anchise di salvare Achemenide è un esempio lampante della pietas virgiliana. Nonostante Achemenide sia un Greco, un nemico di Troia, la sua condizione di supplice e la sua disperazione toccano la sensibilità dei Troiani. Questo contrasta con la crudeltà dei Ciclopi e la astuzia talvolta spietata di Ulisse.

- Il Mostruoso e il Selvaggio: La terra dei Ciclopi e Polifemo stesso rappresentano il mondo della barbarie e della disumanità, in contrasto con la civiltà che Enea è destinato a fondare. L’Etna, con le sue eruzioni, è un simbolo di questa natura selvaggia e incontrollabile.

- La Sofferenza Umana: La figura di Achemenide è un potente simbolo della sofferenza umana e della disperazione. La sua condizione di abbandono e la sua paura dei Ciclopi evocano un profondo pathos.

- Il Viaggio e la Profezia: L’incontro con Achemenide è un’altra tappa cruciale nel lungo e pericoloso viaggio di Enea, che lo porta attraverso luoghi mitici e minacciosi, preparandolo per la sua destinazione finale.

Stile e Linguaggio

- Descrizioni Vivide: Virgilio eccelle nelle descrizioni, sia del paesaggio vulcanico che della figura emaciata di Achemenide e del colossale Polifemo. L’uso di aggettivi come “horrendum, informe, ingens” per Polifemo crea un’immagine potente.

- Patetismo: Il linguaggio di Achemenide è carico di pathos, con le sue suppliche e la descrizione delle atrocità subite.

- Suspense: L’attesa dell’apparizione di Polifemo e la sua effettiva comparsa creano una forte suspense.

- Contrasti: Il contrasto tra la disperazione di Achemenide e la pietas di Enea e Anchise è un elemento stilistico e tematico importante.

- Immagini Sensoriali: L’autore fa uso di immagini visive (“macie confecta suprema”, “dira inluuies”) e uditive (“sonitumque pedum uocemque tremesco”) per rendere la scena più vivida.

- Struttura Narrativa: L’episodio è incastonato nella narrazione di Enea, che racconta le sue avventure a Didone. Questo permette a Virgilio di inserire un racconto nel racconto, aggiungendo profondità alla narrazione.

Conclusione

L’episodio di Achemenide e dei Ciclopi nel Libro III dell’Eneide è un momento chiave che non solo arricchisce il racconto del viaggio di Enea con un’avventura epica, ma serve anche a definire ulteriormente il carattere dell’eroe. La pietas di Enea e Anchise, la loro capacità di mostrare compassione anche verso un nemico, li distingue dagli eroi omerici e prefigura i valori romani. L’incontro con il mostruoso e il selvaggio sottolinea le difficoltà del percorso di Enea, ma anche la sua determinazione e la sua guida divina verso la fondazione di una nuova civiltà. L’episodio è un tributo a Omero, ma anche una dichiarazione dell’originalità e della profondità etica dell’epos virgiliano.