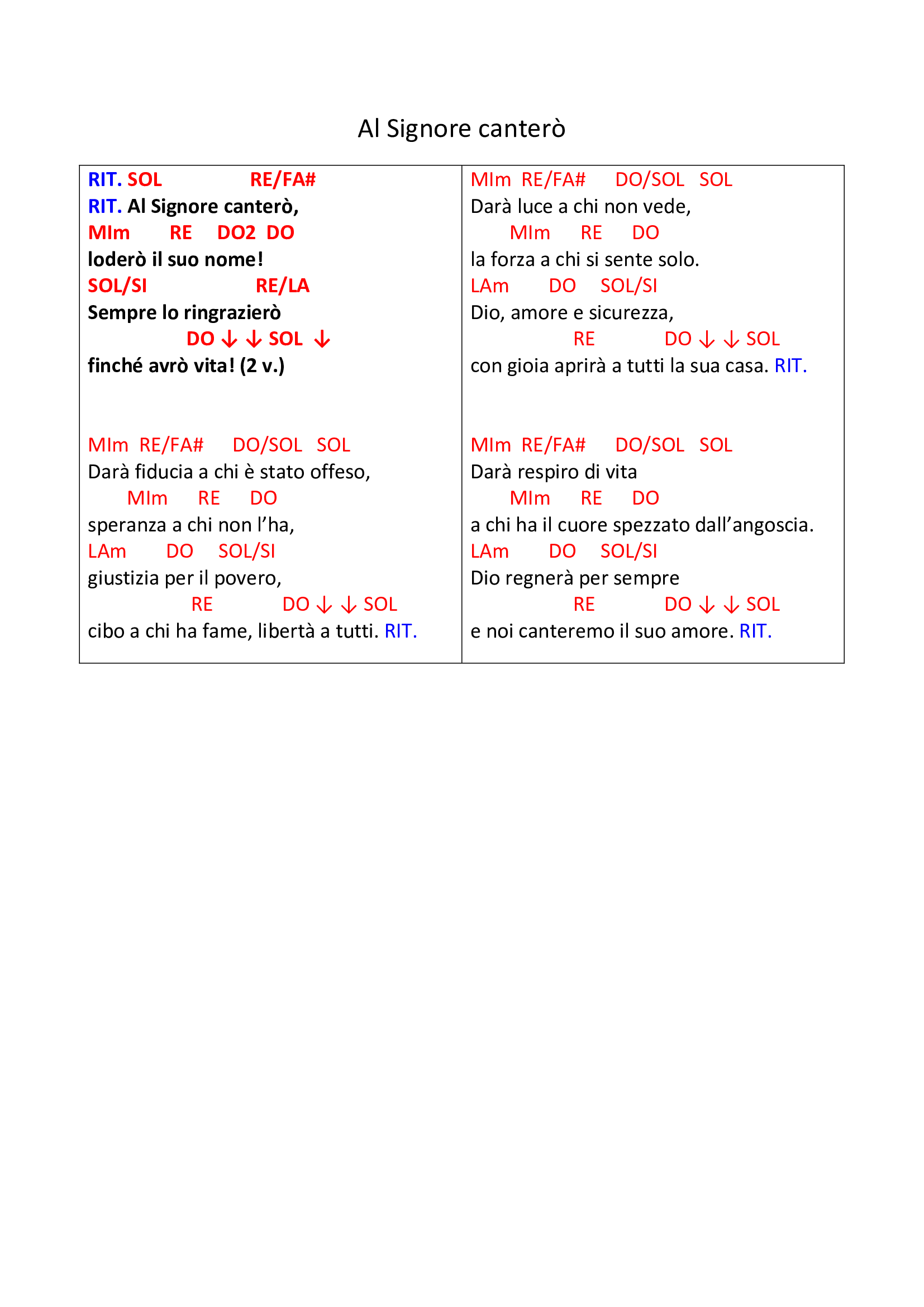

Al Signore canterò

28 Dicembre 2019

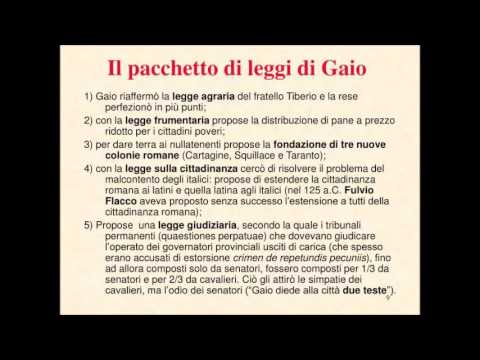

Le riforme dei Gracchi seconda parte: Caio Gracco

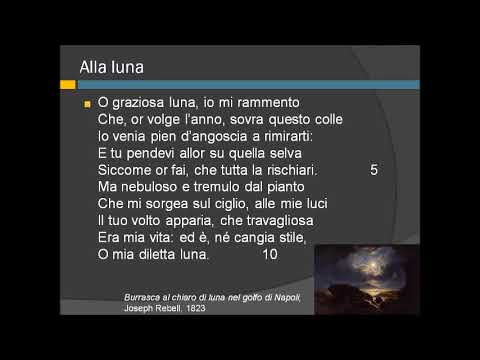

28 Dicembre 2019“Alla luna”, componimento XIV dei Canti di Giacomo Leopardi, è una delle liriche più celebri e toccanti del poeta recanatese, scritta probabilmente nel 1819 (o 1820 secondo altre datazioni).

“Alla luna” appartiene al periodo degli “idilli”, caratterizzati da una profonda introspezione e da una riflessione sulla natura, la memoria e la condizione umana. In questo canto, la luna non è solo un elemento paesaggistico, ma diventa un interlocutore silenzioso e partecipe del dolore del poeta, un simbolo della memoria e della consolazione che essa può offrire, anche se amara.

1. L’Apostrofe e il Ricordo del Dolore Passato (vv. 1-9)

Il canto si apre con un’apostrofe diretta alla luna, personificata come “graziosa Luna”, un’entità benevola e familiare. Il poeta si rivolge a lei ricordando un momento di angoscia vissuto esattamente un anno prima, sullo stesso colle.

O graziosa Luna, io mi rammento che, or volge l’anno, sovra questo colle io venia pien d’angoscia a rimirarti: e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai, che tutta la rischiari. (vv. 1-5)

La luna è un testimone immutabile del tempo e del dolore del poeta. La sua immobilità e la sua luce costante contrastano con la mutevolezza e la sofferenza della vita umana. La scena si ripete identica: la luna rischiara la selva “siccome or fai”, creando un senso di continuità temporale.

Tuttavia, un anno prima, la visione della luna era offuscata dalle lacrime del poeta, segno di una vita già allora “travagliosa”.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto, che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, ché travagliosa era mia vita: ed è, né cangia stile, o mia diletta Luna. (vv. 6-10)

Il pianto rende la luna “nebuloso e tremulo”, una proiezione dello stato d’animo del poeta. La “vita travagliosa” non è un ricordo del passato, ma una condizione presente e immutabile: “ed è, né cangia stile”. Questo sottolinea la persistenza del dolore esistenziale di Leopardi.

La luna piena che illumina una collina di notte, evoca la scena iniziale del canto.

2. La Dolorosa Ricordanza e la Sua Consolazione (vv. 10-16)

Nonostante la continuità del dolore, il poeta rivela un paradosso: la ricordanza stessa di quel passato angoscioso gli è di “giova” (giova, è utile, è di consolazione).

E pur mi giova la ricordanza, e il noverar l’etate del mio dolore. (vv. 10-12)

Il “noverar l’etate del mio dolore” (contare gli anni, la durata del mio dolore) è un atto che, pur rievocando la sofferenza, offre una forma di sollievo. È un modo per prendere coscienza della propria condizione, per darle una dimensione e, in qualche modo, per esorcizzarla.

La strofa si conclude con una riflessione più ampia sulla natura della memoria, particolarmente preziosa nella giovinezza.

Oh come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve ha la memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l’affanno duri! (vv. 12-16)

Leopardi osserva come, nella giovinezza – un’età in cui la speranza è ancora “lunga” e la memoria ha un “breve corso” (pochi ricordi passati) – il ricordo delle cose passate, anche se tristi e dolorose, sia “grato” (piacevole, benvenuto). Questa gratitudine non deriva dalla cessazione del dolore, che “duri” ancora, ma dalla capacità della memoria di dare forma e consapevolezza alla sofferenza, rendendola in qualche modo sopportabile e meno confusa.

Grazie anche a questa poesia, la luna è diventata simbolo della ricordanza e della contemplazione del dolore.

3. Temi Principali

- Il Dolore e la Sofferenza: Tema centrale della lirica, presentato come una condizione esistenziale persistente e ineludibile (“travagliosa era mia vita: ed è, né cangia stile”).

- La Memoria (Ricordanza): La memoria è un elemento ambivalente. Se da un lato rievoca il dolore, dall’altro offre una forma di consolazione, permettendo al poeta di prendere coscienza della propria condizione e di dare un senso alla sofferenza. È un “noverar l’etate del mio dolore”.

- La Natura (la Luna): La luna è un interlocutore privilegiato, un simbolo di immutabilità e distacco. La sua luce costante e la sua presenza immutabile contrastano con la caducità e la mutevolezza della condizione umana. Non è una natura matrigna o indifferente, ma una “graziosa Luna”, un’entità quasi complice e consolatoria.

- La Solitudine: Il dialogo con la luna sottolinea la solitudine del poeta, che trova conforto solo in un elemento naturale e inanimato.

- La Giovinezza: La riflessione sulla memoria è legata al “tempo giovanil”, un’età in cui la speranza è ancora forte, rendendo il ricordo del dolore passato meno opprimente.

4. Stile e Linguaggio

- L’Idillio e il Linguaggio Vago e Indefinito: Il canto è un esempio perfetto di idillio leopardiano. Il linguaggio è caratterizzato da aggettivi e avverbi che creano un’atmosfera di vaghezza e indefinitezza (“graziosa”, “nebuloso e tremulo”, “lungo”, “breve”).

- Apostrofe e Personificazione: L’apostrofe diretta alla luna e la sua personificazione (“o mia diletta Luna”) creano un tono intimo e colloquiale, trasformando il paesaggio in un interlocutore partecipe.

- Sintassi Semplice e Fluida: La sintassi è relativamente semplice, con un andamento scorrevole che favorisce la riflessione e l’espressione del sentimento.

- Lessico: Il lessico è elevato ma non aulico, con termini che evocano la sfera emotiva (“angoscia”, “pianto”, “travagliosa”, “giova”, “affanno”).

- Endecasillabi Sciolti: Il canto è composto da endecasillabi sciolti (senza rima), che conferiscono al testo un andamento più naturale e riflessivo, simile al parlato, pur mantenendo la dignità del verso.

Conclusione

“Alla luna” è una lirica di straordinaria delicatezza e profondità, che condensa alcuni dei temi più cari a Leopardi: il dolore esistenziale, il potere consolatorio della memoria e il rapporto intimo con la natura. La luna, testimone silenziosa e complice, diventa lo specchio dell’anima del poeta, che trova nel ricordo delle sofferenze passate non una nuova angoscia, ma una forma di amaro sollievo. Il canto, con la sua malinconica bellezza e la sua profonda introspezione, è un esempio sublime della capacità di Leopardi di trasformare il proprio dolore in universale poesia.

O graziosa Luna, io mi rammento

che, or volge l’anno, sovra questo colle

io venia pien d’angoscia a rimirarti:

e tu pendevi allor su quella selva,

siccome or fai, che tutta la rischiari. 5

Ma nebuloso e tremulo dal pianto,

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

il tuo volto apparia, ché travagliosa

era mia vita: ed è, né cangia stile,

o mia diletta Luna. E pur mi giova 10

la ricordanza, e il noverar l’etate

del mio dolore. Oh come grato occorre

nel tempo giovanil, quando ancor lungo

la speme e breve ha la memoria il corso,

il rimembrar delle passate cose, 15

ancor che triste, e che l’affanno duri!