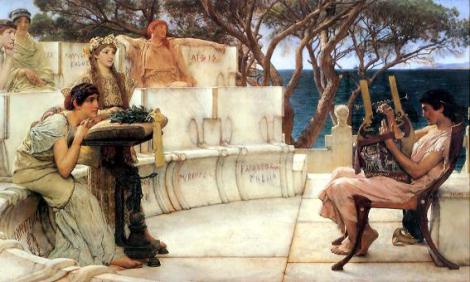

Primi lirici latini e Catullo

28 Dicembre 2019

Da Ottaviano ad Augusto. La pace e le guerre sotto Augusto

28 Dicembre 2019Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa (1122 – 1190), fu una delle figure più imponenti e significative del Medioevo.

Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico dal 1155 e re d’Italia dal 1154, dedicò gran parte della sua vita al tentativo di restaurare la grandezza e l’autorità universale dell’Impero, scontrandosi duramente con due poteri emergenti: il Papato e i nascenti Comuni italiani.

1. L’Ascesa al Trono e il Progetto Imperiale

Federico I era un membro della casata degli Hohenstaufen (detta anche dinastia sveva), imparentato sia con i Welf (Guelfi) che con i Waiblingen (Ghibellini), le due fazioni che avevano a lungo lacerato la Germania. La sua elezione a re di Germania nel 1152 fu vista come un’opportunità per pacificare il regno e consolidare il potere imperiale. Il suo progetto politico era ambizioso: restaurare la Renovatio Imperii, ovvero la gloria e l’autorità dell’Impero Romano, rifacendosi all’età di Carlo Magno e degli imperatori romani. Per Federico, l’autorità imperiale derivava direttamente da Dio e non necessitava della mediazione papale. Questo lo pose immediatamente in rotta di collisione con il Papato.

2. Le Discese in Italia e lo Scontro con i Comuni

L’Italia, e in particolare l’Italia centro-settentrionale, era un elemento chiave nel progetto imperiale di Barbarossa. Qui, le ricche e dinamiche città si erano organizzate in Comuni, rivendicando ampie autonomie e prerogative che Federico considerava usurpazioni dei diritti imperiali (regalie). Per ristabilire l’ordine e la sua autorità, Federico scese in Italia per ben sei volte.

- Prima Discesa (1154-1155): Federico scese in Italia su richiesta di Papa Adriano IV, che necessitava aiuto contro il Comune di Roma, guidato da Arnaldo da Brescia. Federico ristabilì l’ordine a Roma, consegnò Arnaldo al Papa (che lo fece giustiziare) e fu incoronato imperatore il 18 giugno 1155. In questa fase iniziò a imporre la sua autorità sui Comuni lombardi, radendo al suolo Tortona, alleata di Milano.

- Seconda Discesa (1158-1162): Questa fu la discesa più significativa per definire la sua politica nei confronti dei Comuni. Nel 1158, nella Dieta di Roncaglia, Federico emanò una serie di leggi imperiali che ribadivano i diritti dell’imperatore (le regalie: diritto di imporre tasse, coniare monete, amministrare la giustizia, costruire fortezze, levare eserciti). Impose ai Comuni di accettare suoi funzionari (podestà imperiali) al posto dei loro magistrati autonomi. Milano, la più potente e ribelle delle città lombarde, si oppose. Dopo un lungo assedio, Milano fu rasa al suolo nel 1162 e i suoi abitanti dispersi. Questo atto di forza simboleggiò l’apice del potere di Barbarossa in Italia.

- La Nascita della Lega Lombarda (1167): La durezza della dominazione imperiale e l’imposizione dei podestà scatenarono una reazione. Molti Comuni lombardi, un tempo rivali, si unirono nella Lega Lombarda nel 1167 (giuramento di Pontida), con l’appoggio del Papato (in quel momento nella persona di Papa Alessandro III, avversario di Barbarossa) e del Regno normanno di Sicilia. L’obiettivo era la difesa delle autonomie comunali contro le pretese imperiali. I Comuni della Lega ricostruirono Milano e fondarono una nuova città, Alessandria, in onore del Papa.

- La Battaglia di Legnano (1176): Dopo diverse campagne e alterne fortune, lo scontro decisivo avvenne il 29 maggio 1176 nella Battaglia di Legnano. L’esercito della Lega Lombarda, in cui la fanteria organizzata attorno al Carroccio (il simbolo dell’autonomia comunale) ebbe un ruolo cruciale, inflisse una clamorosa sconfitta all’esercito imperiale di Federico Barbarossa. L’imperatore stesso rischiò la vita e si diffuse la notizia della sua morte. Questa vittoria fu un trionfo morale e militare per i Comuni e segnò una svolta nelle relazioni tra Impero e città italiane.

3. La Pace di Venezia (1177) e la Pace di Costanza (1183)

La sconfitta di Legnano costrinse Federico a cambiare strategia, abbandonando la via militare per quella diplomatica.

- Pace di Venezia (1177): Federico Barbarossa si riavvicinò al Papato e, dopo lunghe trattative, firmò la Pace di Venezia con Papa Alessandro III. Con questo accordo, l’imperatore riconobceva Alessandro III come unico Papa legittimo (ponendo fine allo scisma e al sostegno agli antipapi imperiali), e il Papa lo riconosceva come imperatore. Venne stipulata una tregua di sei anni con la Lega Lombarda.

- Pace di Costanza (1183): Dopo la tregua, fu firmata la Pace di Costanza. Questo fu un compromesso fondamentale:

- Riconoscimento delle Autonomie Comunali: Federico Barbarossa riconosceva ai Comuni della Lega Lombarda le loro regalie (diritti di autogoverno, di legare, di imporre tasse, di levare eserciti, di costruire fortezze), che in precedenza aveva rivendicato come proprie prerogative.

- Formalità del Giuramento: In cambio, i Comuni dovevano giurare fedeltà all’imperatore, accettare la sua sovranità nominale e versare un tributo annuale. Questo giuramento, tuttavia, si ridusse nel tempo a una mera formalità, sancendo di fatto l’ampia autonomia dei Comuni italiani. La Pace di Costanza fu una vittoria significativa per i Comuni e un riconoscimento formale della loro capacità di autogoverno. Per Federico, fu una rinuncia al suo piano di dominio assoluto in Italia, ma gli permise di consolidare la sua posizione in Germania e di gettare le basi per una futura espansione dinastica attraverso il matrimonio del figlio Enrico VI con Costanza d’Altavilla, erede del Regno di Sicilia.

4. La Terza Crociata e la Morte

Negli ultimi anni della sua vita, Federico Barbarossa rispose all’appello per la Terza Crociata (1189-1192), indetta per riconquistare Gerusalemme dopo la sua caduta per mano di Saladino.

- La Spedizione: Federico, anziano ma ancora energico, guidò un grande esercito attraverso l’Europa orientale e l’Anatolia. La sua spedizione era la più imponente tra quelle guidate dai sovrani occidentali (gli altri furono Filippo II Augusto di Francia e Riccardo Cuor di Leone d’Inghilterra).

- La Morte (1190): La sua Crociata si interruppe tragicamente il 10 giugno 1190, quando Federico Barbarossa annegò nel fiume Saleph (nell’attuale Turchia), probabilmente a causa di un malore o per la stanchezza dovuta all’armatura pesante. La sua morte inattesa demoralizzò profondamente il suo esercito e fu un duro colpo per la Crociata stessa, che non raggiunse i suoi obiettivi principali.

Eredità e Significato

Federico I Barbarossa è ricordato come un imperatore potente e carismatico, che cercò di riaffermare l’ideale di un impero universale. Sebbene non riuscì a sottomettere completamente i Comuni italiani, la Pace di Costanza rappresentò un compromesso che riconobse la loro autonomia, plasmando il futuro assetto politico dell’Italia. La sua figura è avvolta da leggende e miti (come quello del re addormentato che tornerà a governare la Germania), testimonianza della sua profonda influenza sulla storia e sull’immaginario collettivo tedesco ed europeo.