I discendenti di Enea, seconda parte, Eneide, VI, 808-854

28 Dicembre 2019

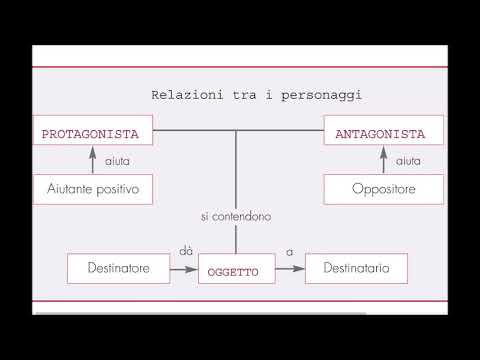

Promessi Sposi: sistema dei personaggi e introduzione

28 Dicembre 2019La rivoluzione linguistica dei Promessi Sposi: dall’utopia dell’unità alla realtà della comunicazione

Premessa: il problema linguistico nell’Italia preunitaria

Quando Alessandro Manzoni intraprende la stesura del suo capolavoro, l’Italia si presenta come un mosaico di varietà linguistiche frammentate e spesso incomunicabili. La questione della lingua non è meramente tecnica, ma assume valenze politiche, sociali e culturali profonde. In un paese diviso politicamente e culturalmente, la creazione di una lingua letteraria unitaria rappresenta un atto di straordinaria modernità e lungimiranza storica.

Il panorama linguistico dell’epoca è caratterizzato da una stratificazione complessa: al vertice troneggia il latino, lingua della cultura ecclesiastica e giuridica; segue l’italiano letterario, cristallizzato sui modelli trecenteschi e sostanzialmente artificiale; infine, alla base, pullulano i dialetti regionali, vitali ma geograficamente limitati. Questa situazione crea una frattura drammatica tra cultura alta e cultura popolare, rendendo la letteratura un fenomeno elitario e sostanzialmente estraneo alla vita sociale.

La genesi di una soluzione: il percorso intellettuale manzoniano

La soluzione linguistica che Manzoni elabora per i Promessi Sposi nasce da una riflessione teorica che affonda le radici nel suo pensiero filosofico e religioso. L’influenza dell’Illuminismo lombardo, con la sua attenzione ai problemi concreti della società, si coniuga con la formazione cristiana dell’autore, che vede nella comunicazione un dovere morale verso il prossimo.

Il giovane Manzoni, cresciuto nell’ambiente intellettuale milanese, è testimone diretto delle contraddizioni linguistiche del suo tempo. La sua formazione classica gli fornisce gli strumenti per comprendere la grandezza della tradizione letteraria italiana, ma la sua sensibilità moderna gli fa percepire l’inadeguatezza di quella tradizione rispetto alle esigenze comunicative contemporanee.

La conversione religiosa del 1810 rappresenta un momento cruciale anche dal punto di vista linguistico. La nuova fede cattolica porta con sé l’esigenza di una comunicazione diretta e sincera, che rifugge dall’artificio retorico per privilegiare la sostanza del messaggio. Questo orientamento spirituale si traduce in una ricerca linguistica che privilegia la naturalezza espressiva sulla virtuosità stilistica.

Le tre redazioni: laboratorio di una lingua nuova

“Fermo e Lucia” (1821-1823): i tentennamenti dell’inizio

La prima stesura del romanzo rivela tutte le incertezze di uno scrittore che cerca una strada linguistica inedita. Il linguaggio di “Fermo e Lucia” oscilla tra diverse soluzioni: il milanese emerge qua e là in forme dialettali pure, il toscano letterario si affaccia in costrutti aulici, il francese (lingua dell’educazione borghese) filtra in calchi sintattici e lessicali.

Questa instabilità linguistica riflette una fase di ricerca ancora acerba. Manzoni avverte l’inadeguatezza delle soluzioni tradizionali, ma non ha ancora individuato un’alternativa convincente. Il risultato è un linguaggio composito che, pur rivelando notevoli qualità espressive, manca di quella coerenza interna che caratterizzerà le redazioni successive.

Particolarmente significativa è la resa dei dialoghi popolari. Manzoni oscilla tra la fedeltà al dialetto milanese (che renderebbe il testo incomprensibile ai lettori non lombardi) e la traduzione in italiano letterario (che priverebbe i personaggi della loro autenticità espressiva). Questa oscillazione rivela la profondità del problema linguistico: come conciliare verità artistica e comunicabilità?

“I Promessi Sposi” (1825-1827): verso la maturità espressiva

La seconda redazione segna un progresso decisivo. Manzoni ha maturato una maggiore consapevolezza teorica del problema linguistico e ha iniziato a sperimentare soluzioni più coerenti. Il linguaggio si fa più uniforme, privilegiando sistematicamente il toscano letterario temperato da elementi dell’uso contemporaneo.

La novità più significativa è l’elaborazione di una strategia narrativa che permette di superare il dilemma dei dialoghi popolari. Manzoni sperimenta il discorso indiretto libero, tecnica che consente di mantenere la caratterizzazione psicologica dei personaggi senza ricorrere alla trascrizione dialettale. Questa soluzione rivela la sua genialità tecnica: il narratore si fa mediatore linguistico tra personaggi e lettori, traducendo i dialetti in una lingua media accessibile.

Tuttavia, permangono alcune incertezze. Lombardismi lessicali e sintattici affiorano ancora qua e là, segno di una ricerca non completamente conclusa. Manzoni avverte questi residui come imperfezioni e inizia a maturare l’idea di una revisione più radicale.

L’edizione definitiva (1840-1842): il trionfo del fiorentino dell’uso

La terza redazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso durato oltre vent’anni. La famosa “risciacquatura in Arno” non è solo un aneddoto biografico, ma il simbolo di una scelta linguistica rivoluzionaria. Manzoni abbandona definitivamente ogni compromesso e adotta sistematicamente il fiorentino contemporaneo dell’uso colto.

Questa scelta poggia su una teoria linguistica precisa. Il fiorentino dell’uso rappresenta, secondo Manzoni, l’unica lingua italiana realmente viva e vitale. Non si tratta del fiorentino letterario, cristallizzato sui modelli trecenteschi, ma della lingua parlata quotidianamente dalle persone colte di Firenze. Questa lingua unisce la tradizione letteraria più prestigiosa con la naturalezza dell’uso contemporaneo.

La revisione linguistica comporta trasformazioni profonde. Migliaia di correzioni investono ogni livello del testo: lessico, morfologia, sintassi, persino la punteggiatura. Manzoni elimina sistematicamente lombardismi, francesismi e forme letterarie obsolete, sostituendoli con corrispondenti fiorentini. Il risultato è una lingua di straordinaria modernità e accessibilità.

I principi teorici della soluzione manzoniana

L’unità linguistica come necessità civile

La scelta del fiorentino dell’uso non è puramente estetica, ma risponde a un progetto politico-culturale. Manzoni vede nella lingua un fattore di unificazione nazionale. In un’Italia politicamente divisa, la letteratura può contribuire a creare quella coscienza unitaria che manca sul piano politico.

Questa visione anticipatrice colloca Manzoni tra i precursori del Risorgimento culturale. La lingua diventa strumento di educazione civile, mezzo per creare un pubblico nazionale che superi le divisioni regionali. Il romanzo, genere letterario moderno e popolare, si presta particolarmente a questo scopo.

La comunicazione come dovere morale

L’influenza del pensiero cristiano si riflette nella concezione della comunicazione come dovere verso il prossimo. Scrivere in modo oscuro o artificioso significa mancare di carità verso il lettore. Questa impostazione etica distingue Manzoni dai suoi contemporanei, spesso inclini al virtuosismo stilistico fine a se stesso.

Il principio della chiarezza comunicativa guida tutte le scelte linguistiche manzoniane. Il lessico privilegia il termine comune su quello ricercato, la sintassi preferisce la costruzione diretta a quella complessa, lo stile evita l’ornamento gratuito. Questa sobrietas espressiva non impoverisce il linguaggio, ma lo rende più efficace.

La naturalezza come criterio estetico

Manzoni elabora un’estetica della naturalezza che si contrappone alla tradizione retorica classica. La bellezza linguistica non risiede nell’artificio, ma nella spontaneità espressiva. Questa concezione, influenzata dal Romanticismo europeo, privilegia la sincerità sulla virtuosità.

Il principio della naturalezza si traduce in scelte concrete: il lessico attinge dal parlato quotidiano, la sintassi segue i ritmi della conversazione, lo stile evita l’enfasi e la ricercatezza. Questa semplicità apparente nasconde una raffinatezza tecnica straordinaria.

Le strategie linguistiche del romanzo

Il plurilinguismo come specchio sociale

Nonostante l’adozione del fiorentino dell’uso come lingua base, Manzoni mantiene una ricca varietà linguistica per caratterizzare personaggi e situazioni. Questa strategia del plurilinguismo controllato rappresenta una delle innovazioni più geniali del romanzo.

Don Abbondio parla un italiano medio-basso, caratterizzato da forme colloquiali e da un lessico quotidiano. Don Rodrigo usa un linguaggio altezzoso e sprezzante, ricco di forme auliche e di termini ricercati. Fra Cristoforo alterna il registro elevato della predicazione con quello familiare del rapporto pastorale. Renzo e Lucia si esprimono in un italiano semplice ma dignitoso, che riflette la loro condizione sociale senza tradire la loro nobiltà morale.

Questa differenziazione linguistica non è mai meccanica o stereotipata. Manzoni evita la macchiettistica dialettale, preferendo suggerire le varietà sociali attraverso scelte lessicali e sintattiche sottili. Il risultato è un affresco linguistico ricco e sfumato, che riflette la complessità della società del tempo.

La mediazione narrativa

Una delle innovazioni più significative del romanzo è la tecnica della mediazione narrativa. Il narratore manzoniano non si limita a registrare passivamente eventi e dialoghi, ma interviene attivamente come mediatore linguistico e culturale.

Questa mediazione si manifesta in diverse forme. Il narratore traduce i dialetti in italiano standard, rendendo comprensibili ai lettori le espressioni popolari. Spiega termini tecnici e riferimenti culturali che potrebbero risultare oscuri. Commenta e interpreta comportamenti e situazioni, guidando la comprensione del lettore.

Questa strategia narrativa risolve elegantemente il problema della comunicazione letteraria. Il lettore non si trova mai spaesato di fronte a espressioni incomprensibili o a riferimenti culturali estranei. Il narratore si fa garante della comprensibilità del testo, senza sacrificare la verità artistica.

L’ironia come strumento stilistico

L’ironia manzoniana rappresenta uno degli aspetti più raffinati del linguaggio del romanzo. Non si tratta dell’ironia distruttiva e corrosiva tipica della tradizione satirica, ma di un’ironia bonaria e comprensiva, che nasce dalla distanza storica e dall’atteggiamento cristiano dell’autore.

Questa ironia si manifesta attraverso scelte linguistiche sottili: l’uso di diminutivi e vezzeggiativi per descrivere personaggi negativi, l’impiego di termini aulici in contesti triviali, la costruzione di periodi che mimano l’andamento del pensiero dei personaggi per rivelarne i limiti e le contraddizioni.

L’ironia manzoniana non è mai gratuita o crudele. Serve a smascherare vizi e debolezze umane, ma sempre con un atteggiamento di comprensione e di pietà. Questo tono ironico-compassionevole rappresenta una delle caratteristiche più originali del romanzo.

L’influenza e l’eredità

Il successo immediato

La pubblicazione dei Promessi Sposi ottiene un successo straordinario e immediato. Il romanzo viene letto e apprezzato in tutta Italia, dimostrando la validità della scelta linguistica manzoniana. Per la prima volta nella storia della letteratura italiana, un’opera letteraria riesce a raggiungere un pubblico veramente nazionale.

Questo successo ha implicazioni che vanno oltre il campo letterario. Il romanzo contribuisce a creare una coscienza linguistica nazionale, diffondendo un modello di italiano accessibile e moderno. Molti lettori imparano a conoscere il fiorentino attraverso la lettura dei Promessi Sposi, contribuendo alla diffusione di questa varietà linguistica.

Il dibattito critico

La scelta linguistica manzoniana suscita un vivace dibattito critico che attraversa tutto l’Ottocento. I sostenitori vedono nella soluzione manzoniana la realizzazione dell’utopia di una lingua italiana unitaria. I critici accusano Manzoni di provincialismo toscano e di sacrificio della ricchezza espressiva italiana.

Questo dibattito riflette tensioni profonde della cultura italiana dell’epoca. Da un lato, l’esigenza di unificazione linguistica appare sempre più urgente in vista dell’unificazione politica. Dall’altro, la ricchezza delle tradizioni regionali italiane sembra minacciata dall’imposizione di un modello linguistico unico.

Le critiche più acute vengono da intellettuali come Niccolò Tommaseo e Graziadio Isaia Ascoli, che propongono soluzioni alternative basate su criteri eclettici o storico-geografici. Tuttavia, la forza propulsiva della soluzione manzoniana finisce per prevalere, anche se temperata da elementi di compromesso.

L’eredità nella lingua italiana

L’influenza dei Promessi Sposi sulla formazione dell’italiano moderno è difficilmente quantificabile, ma certamente enorme. Il romanzo diventa un modello di riferimento per generazioni di scrittori e di educatori. La lingua manzoniana entra nelle scuole e contribuisce a formare il gusto linguistico degli italiani.

Molte delle soluzioni linguistiche sperimentate da Manzoni diventano patrimonio comune della lingua italiana. Il lessico del romanzo entra nell’uso quotidiano, la sintassi manzoniana influenza la prosa italiana, lo stile del narratore diventa un modello di chiarezza espositiva.

Tuttavia, l’eredità manzoniana non si limita agli aspetti tecnici. Il principio della comunicazione come dovere civile e morale continua a ispirare scrittori e intellettuali. L’idea di una letteratura che sia insieme arte e strumento di educazione sociale rappresenta un’acquisizione permanente della cultura italiana.

Considerazioni conclusive: attualità di una scelta

A distanza di quasi due secoli, la scelta linguistica manzoniana mantiene una straordinaria modernità. In un’epoca di globalizzazione comunicativa, i principi della chiarezza, della naturalezza e dell’accessibilità appaiono più attuali che mai.

Il fiorentino dell’uso, pur essendo una varietà linguistica storicamente determinata, ha rappresentato un modello di lingua viva e vitale che continua a ispirare la ricerca linguistica contemporanea. L’attenzione manzoniana per l’uso parlato anticipa gli orientamenti della linguistica moderna, che privilegia lo studio della lingua in funzione rispetto alla descrizione di sistemi astratti.

La lezione più profonda di Manzoni rimane tuttavia quella civile e morale. La lingua non è un patrimonio elitario da custodire gelosamente, ma uno strumento di comunicazione da condividere democraticamente. Scrivere significa assumersi la responsabilità di comunicare, di educare, di contribuire al progresso civile della società.

In questo senso, i Promessi Sposi rappresentano non solo un capolavoro letterario, ma anche un modello di impegno intellettuale che trascende i confini cronologici e geografici. La rivoluzione linguistica manzoniana continua a parlare a tutti coloro che vedono nella cultura un patrimonio da condividere e nella comunicazione un dovere verso l’umanità.