La città ideale in Cina

28 Dicembre 2019

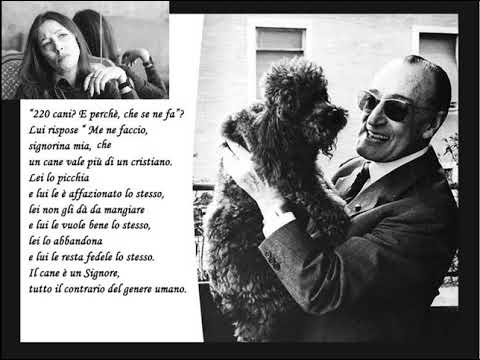

Signor Totò lei è felice? Intervista di Oriana Fallaci a Totò

28 Dicembre 2019Il brano “La lettura serale della mamma” tratto da La strada di Swann è un esempio straordinario della scrittura proustiana, in cui l’autore riesce a trasformare una semplice descrizione di un momento quotidiano – la lettura serale di un romanzo da parte della madre – in un’esperienza di profonda introspezione e riflessione.

Attraverso il filtro della memoria e dell’analisi sensibile del protagonista, Marcel Proust ci offre uno spaccato della sua infanzia, ma anche una meditazione sulle emozioni suscitate dall’arte, sulla relazione tra lettore e testo, e sul ruolo della voce umana come veicolo di significati più profondi.

Analisi del brano

- L’importanza della lettura e del libro

Il protagonista, Marcel, vive la lettura come un evento quasi sacro. Il romanzo François le Champi di George Sand non è solo un oggetto fisico con una copertina rossastra e un titolo misterioso, ma diventa per lui un’entità viva, dotata di un’aura particolare. Questo atteggiamento riflette la visione infantile di Marcel, che considera ogni libro come unico e irripetibile, al di là delle convenzioni letterarie. Egli non ha ancora sviluppato quella “lettura comparativa” che permette di classificare un’opera all’interno di un genere o di una corrente letteraria: per lui, ogni libro è un mondo a sé stante, carico di significati nascosti e di promesse. - La selezione materna e il vuoto narrativo

La madre, pur essendo una lettrice attenta e sensibile, opera una censura sui contenuti del romanzo, saltando le scene d’amore. Questo gesto crea delle lacune nel racconto, che Marcel cerca di colmare con la sua immaginazione. Il nome “Champi”, ad esempio, diventa per lui un simbolo enigmatico, quasi magico, che incarna il mistero del rapporto tra i personaggi. Questo vuoto narrativo stimola la fantasia del bambino, portandolo a costruire interpretazioni personali e poetiche. - La voce della madre come arte

La descrizione della madre mentre legge è uno dei momenti più belli del brano. Proust ce la mostra come una lettrice “rispettosa e semplice”, capace di dare alle parole una vita nuova attraverso la sua voce. Ella si sforza di eliminare ogni traccia di affettazione o meschinità, per far risuonare pienamente la “bontà” e la “signorilità morale” che caratterizzano lo stile di George Sand. La sua voce diventa così uno strumento di mediazione tra il testo e il bambino, amplificando le emozioni e rendendo accessibili le sfumature più delicate del racconto. - La musica della prosa

Proust dedica particolare attenzione alla musicalità della lettura. La madre, con la sua voce, modula il ritmo delle frasi, attenua le asperità grammaticali e crea un flusso continuo di suoni e sentimenti. Questo aspetto è tipico della prosa proustiana, che spesso si avvicina alla poesia per la sua attenzione al ritmo e alla sonorità delle parole. La lettura diventa quindi un’esperienza quasi sinestetica, in cui il significato delle parole si fonde con la loro melodia. - La figura della madre

La madre emerge come una figura centrale nella formazione emotiva e artistica di Marcel. Non solo è una presenza rassicurante che lenisce le sue ansie infantili, ma è anche una guida spirituale che lo introduce ai valori della bontà e della sensibilità. Il suo modo di leggere riflette la sua personalità: una donna empatica, attenta a non ferire gli altri con parole o gesti inopportuni, sempre pronta a mettere da parte la propria alterigia per mostrare rispetto e comprensione. - George Sand e l’ideale morale

La scelta di George Sand come autrice non è casuale. Sand rappresenta per Proust un modello di scrittura intrisa di umanità e moralità, valori che la madre di Marcel incarna pienamente. La prosa di Sand, con la sua semplicità e la sua capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano, trova nella voce della madre un interprete ideale.

Temi principali

- La memoria e l’infanzia : Il brano è permeato da un senso di nostalgia e dal desiderio di recuperare i momenti perduti dell’infanzia, tema centrale di tutta l’opera di Proust.

- L’arte della lettura : La lettura è presentata come un atto creativo, in cui il lettore collabora con l’autore per dare vita a un’opera.

- La relazione tra madre e figlio : La figura materna è fondamentale per la crescita emotiva e intellettuale di Marcel, e il momento della lettura diventa un simbolo del loro legame profondo.

- La musicalità della lingua : Proust celebra la bellezza della prosa quando questa è resa con cura e sensibilità, trasformando la lettura in un’esperienza estetica e sensoriale.

Conclusione

Questo passo de La strada di Swann è un esempio mirabile di come Proust riesca a elevare un episodio quotidiano a una dimensione universale. Attraverso la descrizione della lettura serale, egli esplora temi complessi come la memoria, l’arte, la relazione tra individuo e società, e il potere della parola. La voce della madre, con la sua dolcezza e la sua sapienza, diventa un ponte tra il mondo infantile di Marcel e il vasto universo della letteratura, preparando il terreno per quel viaggio interiore che costituisce il cuore di Alla ricerca del tempo perduto .

Contestualizzazione

Nella Strada di Swann, prima parte del romanzo Alla ricerca del tempo perduto, Marcel Proust rievoca l’infanzia del protagonista.

La pagina che proponiamo racconta una situazione non frequente per Marcel; i suoi genitori ritenevano che la sua indole ipersensibile dovesse essere corretta abituandolo a restare solo la sera, nella propria camera. In questa circostanza, invece, la mamma ha avuto dal padre l’autorizzazione a trascorrere la notte con il figlio, per placare la sua irrequietudine e la sua ansia.

Prima del sonno, la mamma legge a Marcel alcune pagine di un romanzo di George Sand.

Testo del brano “La lettura serale della mamma” di Marcel Proust

La mamma sedè accanto al mio letto; aveva preso François le Champi.[1], con la sua copertina rossastra e il suo titolo incomprensibile aveva per me una personalità ben distinta e una attrattiva misteriosa. Non avevo ancora mai letto veri romanzi. Avevo sentito dire che George Sand era il romanziere tipico. Questo già mi predisponeva a vedere in Francois le Chompi qualcosa d’indefinibile e di delizioso. I metodi narrativi destinati a suscitare curiosità o commozioni, certi modi d’esprimersi che svegliano l’inquietudine e la malinconia, e che un lettore un po’ istruito riconosce come comuni a molti romanzi, mi apparivano semplicemente – a me che Consideravo un libro nuovo non come una cosa che avesse molti simili, ma come una persona unica, senz’altra ragione d’esistere che se stessa – un’emanazione conturbante dell’essenza particolare di Francois le Champi. Sotto quegli avvenimenti così quotidiani, quelle cose tanto comuni, quelle parole solite, sentivo come un’intonazione, un’accentuazione strana. Cominciò l’intreccio: esso mi parve tanto più oscuro in quanto a quel tempo, leggendo, spesso mi mettevo a fantasticare su tutt’altra cosa per delle pagine intere. E alle lacune che quella mia distrazione lasciava nel racconto, quando era la mamma a leggermi ad alta voce, s’aggiungeva il fatto che lei saltava via tutte le scene d’amore. Così tutti i mutamenti bizzarri che hanno luogo nel rispettivo contegno della mugnaia e del ragazzo, e che non trovano spiegazioni se non nel progredire di un nascente amore, mi sembravano segnati d’un profondo mistero di cui mi figuravo volentieri che la fonte fosse in quel nome «Champi», sconosciuto e così dolce, che avvolgeva il ragazzo che lo portava, senza ch’io sapessi perché, del suo colore vivo, purpureo e incantevole. Se mia madre era una lettrice infedele[2], era anche, per le opere in cui sentiva gli accenti d’un sentimento vero, una lettrice ammirevole per l’interpretazione rispettosa e semplice, per la bellezza e dolcezza del suono di voce. Anche nella vita, quando non più opere d’arte ma esseri umani suscitavano così la sua pietà o la sua ammirazione, era commovente vedere con qual deferenza[3] toglieva alla sua voce, ai suoi gesti, alle sue parole, quell’alterigia scintillante che avrebbe potuto far male alla madre che in altro tempo avesse perduto una sua creatura, quella rievocazione d’una festa, di un anniversario che al vecchio avrebbe potuto ricordare la sua età avanzata, quel discorso di natura domestica che avrebbe infastidito il giovane studioso.

Nello stesso modo, quando leggeva la prosa di George Sand, che spira sempre quella bontà, quella signorilità morale che la mamma aveva imparato dalla nonna a ritenere come superiori a tutto nella vita, […] attenta a bandire[4] dalla sua voce ogni meschineria, ogni affettazione che avrebbe potuto impedire a quel flusso potente d’esservi accolto, ella dava tutta l’affettuosità naturale, tutta l’ampia dolcezza che richiedevano, a quelle frasi che parevano scritte per la sua voce e che rientravano per così dire intere nel registro della sua sensibilità. Ella ritrovava, per attaccarle nel loro giusto tono, l’accento cordiale preesistente che le ha dettate, ma che le parole non indicano affatto; grazie ad esso, attutiva di passaggio ogni crudezza nei tempi dei verbi, dava all’imperfetto e al passato remoto la dolcezza che è nella bontà, la malinconia che è nella tenerezza, guidava la frase che finiva verso quella che stava per cominciare, ora affrettando, ora rallentando il cammino delle sillabe, per farle entrare, nonostante le loro quantità differenti, in un ritmo uniforme[5], e insufflava[6] a quella prosa così comune una specie di vita sentimentale continua.

Proust, La strada di Swann, trad. di N. Ginzburg, Einaudi, Torino.

GUIDA ALLA LETTURA

Un intenso legame affettivo

Nel vasto romanzo della memoria che è Alla ricerca del tempo perduto, l’autore sa far rivivere il tempo passato non soltanto negli episodi che lo hanno segnato, ma anche e soprattutto nei sentimenti che lo hanno accompagnato, forse allora inconsapevoli, ma ora riconosciuti dalla sensibilità dell’adulto. Questa particolare caratteristica della narrazione di Proust, la sua cifra inconfondibile, emerge anche dalla pagina che abbiamo letto. La situazione è quella che tutti i bambini hanno sperimentato, quando la mamma (o qualche altra persona adulta) leggeva loro una storia per accompagnarli nel passaggio dalla veglia al sonno. Il fascino della rievocazione proustiana consiste nel far percepire al lettore l’intenso legame affettivo fra il bimbo e la madre; un sentimento certo indipendente dalla lettura, ma per così dire esaltato e reso tangibile dalla circostanza della lettura serale. La solitudine che il bambino teme è cancellata dalla presenza della madre; il fatto, poi, che ella legga a voce alta e con grande dolcezza, oltre che con maestria interpretativa, aggiunge conforto e rassicurazione. Ogni lettura a voce alta crea un rapporto comunicativo non soltanto con il testo, ma anche tra chi legge e chi ascolta.

LABORATORIO

Per comprendere

- In quali circostanze avviene la lettura a voce alta rievocata da Proust?

- La madre viene definita una lettrice infedele: perché?

- La madre è subito dopo definita una lettrice ammirevole: quali doti la rendono tale?

Per riflettere e discutere

- Nel testo si parla di un romanzo francese dell’Ottocento probabilmente sconosciuto a un giovane italiano. Secondo te, questo pregiudica la comprensione di quanto l’autore narra?

- … a quel tempo, leggendo, spesso mi mettevo a fantasticare su tutt’altra cosa per delle pagine intere. Ti riconosci in una tale affermazione? Ti è capitato, oppure ti capita, di fantasticare nel corso della lettura? Sai individuarne i motivi?

- Dalla rievocazione della madre che legge al bambino trapela il profondo affetto e l’ammirazione dello scrittore adulto per lei. Sei d’accordo con questa affermazione? Sai motivarla con riferimenti al testo?

[1] Francois le Champi, Francesco il trovatello, uno dei tanti romanzi di George Sand (uno pseudonimo maschile che cela un’identità femminile), una scrittrice dell’Ottocento francese della cui produzione si apprezzano soprattutto i romanzi definiti «campestri» per l’ambientazione; Proust ne ammirava lo stile.

[2] infedele: come è stato detto prima, la mamma saltava le scene d’amore, quindi non era fedele al testo.

[3] deferenza: rispetto.

[4] bandire: escludere.

[5] per farle entrare … in un ritmo uniforme: le sillabe possono essere distinte in lunghe o brevi (quantità); l’alternarsi delle une alle altre crea il ritmo della prosa, che la lettrice sa rendere alla perfezione.

[6] insufflava: imprimeva, instillava.