Introduzione a Omero

28 Dicembre 2019

Poetica classicista e poetica romantica

28 Dicembre 2019L’epica omerica è il risultato di una lunga tradizione orale che ha codificato, attraverso un sistema formulare, il patrimonio culturale della Grecia arcaica.

La sua genesi è oggetto della questione omerica, che indaga sulla composizione e trasmissione dei poemi. All’interno di questa narrazione, il pantheon greco assume un ruolo fondamentale: le divinità non sono solo figure mitologiche, ma agenti attivi nella costruzione del destino umano e della realtà sociale.

1. Lo stile formulare dell’epica: oralità e strutture ricorrenti

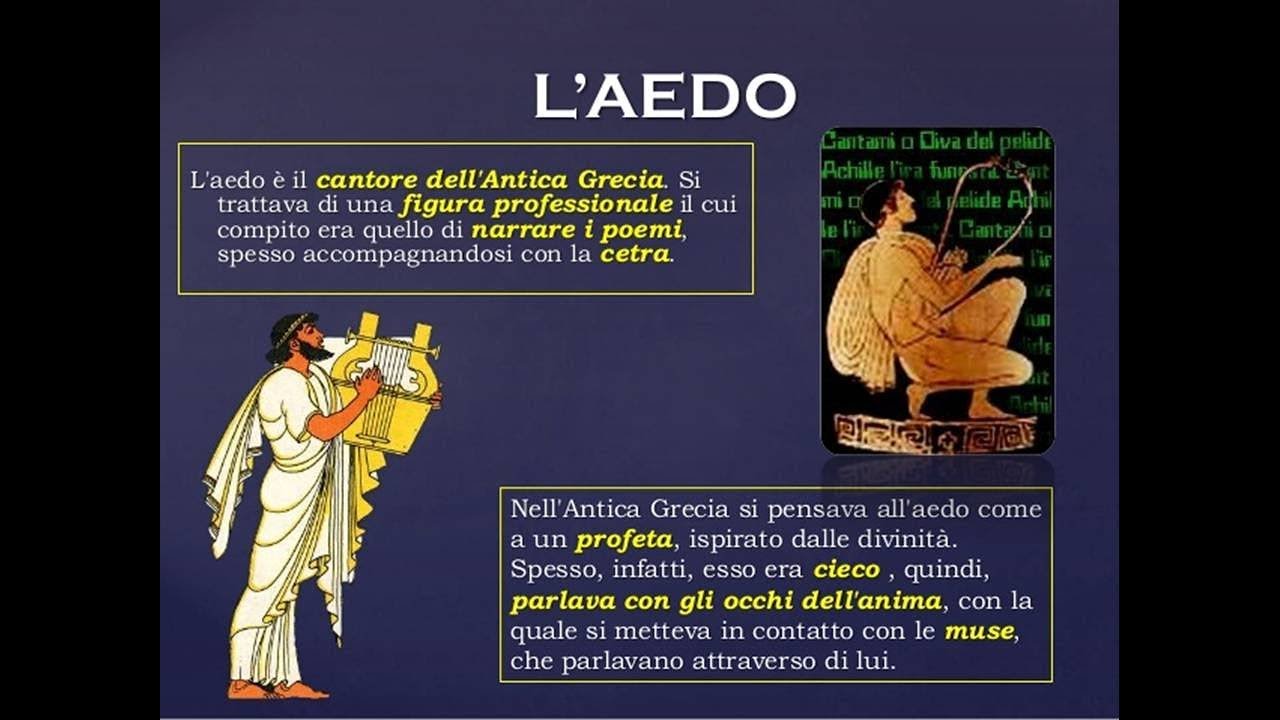

La poesia epica omerica nasce in un contesto pre-scritturale, in cui la tradizione orale è l’unico mezzo di trasmissione della conoscenza. Per questo, l’epica sviluppa un sistema formulare, ossia un insieme di espressioni, versi e sequenze narrative ripetitive che facilitano la memorizzazione e l’improvvisazione durante la recitazione.

A. Milman Parry e la teoria della poesia orale-formulare

Lo studioso Milman Parry, nei primi decenni del XX secolo, dimostrò che l’epica omerica è costruita su formule fisse, riconducibili a uno stile di composizione orale. Le sue ricerche, proseguite da Albert Lord, si basano su tre osservazioni principali:

-

Epiteti formulari: combinazioni prefissate di aggettivi e nomi propri, che si adattano alla metrica e ricorrono sistematicamente. Ad esempio:

- Achille piè veloce (πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς)

- Odisseo dal multiforme ingegno (πολύτροπος Ὀδυσσεύς)

-

Scene tipiche: sequenze narrative che seguono schemi ricorrenti, come:

- Le scene di armi (aristeia), in cui un eroe manifesta la sua superiorità in battaglia.

- Le scene di banchetto, in cui si rafforza il legame sociale tra i guerrieri.

- Le scene di supplica, spesso con un gesto rituale di afferrarsi le ginocchia.

-

Ripetizioni strutturali: intere sezioni dell’opera vengono riproposte con variazioni minime, permettendo all’aedo di mantenere coerenza narrativa e rispettare la metrica dell’esametro dattilico.

La presenza di questo sistema indica che i poemi omerici sono il prodotto di una tradizione collettiva, sviluppata attraverso secoli di trasmissione orale, prima della loro fissazione scritta nell’VIII-VII secolo a.C.

2. La questione omerica: unità o molteplicità della tradizione epica?

La questione omerica riguarda la paternità e la composizione dell’Iliade e dell’Odissea. Le domande principali sono:

- Omero è esistito? È un autore individuale o un nome collettivo per una tradizione epica più ampia?

- I poemi hanno un’unità strutturale o sono il risultato di interpolazioni successive?

- Come sono passati dalla trasmissione orale alla forma scritta?

A. La teoria unitaria

I sostenitori dell’unitarismo (come Aristotele e Wilamowitz) credono che Omero sia un poeta storico realmente esistito, che abbia composto entrambi i poemi con una precisa visione artistica. L’uso dei temi e delle formule sarebbe quindi il frutto di uno stile personale, non solo di una tradizione anonima.

B. La teoria analitica

Gli studiosi analitici (come Wolf e Lachmann) sostengono che l’Iliade e l’Odissea siano il risultato di un assemblaggio di canti separati, tramandati oralmente per secoli e poi unificati da redattori successivi.

C. La teoria della “dettatura orale”

Un’ipotesi intermedia è quella della dettatura orale: un poeta, forse un Omero storico, avrebbe composto i poemi oralmente e un scriba li avrebbe trascritti, dando così origine alla loro forma scritta definitiva.

3. Le divinità nei poemi omerici: antropomorfismo e intervento nel destino umano

Nell’epica omerica, gli dèi non sono entità astratte, ma personaggi con tratti umani. Il pantheon greco riflette la concezione antropocentrica della religione greca arcaica, con divinità dotate di passioni, conflitti e favoritismi.

A. L’antropomorfismo divino

Gli dèi omerici presentano caratteristiche umane:

- Agiscono con emozioni umane: si arrabbiano, provano gelosia, amore, vendetta.

- Partecipano attivamente agli eventi umani, influenzando la guerra e il destino degli eroi.

- Hanno una gerarchia interna, dominata da Zeus, ma caratterizzata da continui dissidi tra le divinità.

B. Il ruolo degli dèi nell’Iliade

Nell’Iliade, le divinità prendono parte alla guerra di Troia, schierandosi con greci e troiani:

- Era e Atena appoggiano i greci, per odio verso Paride.

- Afrodite e Apollo proteggono i troiani.

- Zeus cerca di mantenere l’equilibrio del destino, pur essendo influenzato dagli altri dèi.

C. Il ruolo degli dèi nell’Odissea

Nell’Odissea, il rapporto tra dèi e uomini si trasforma:

- Atena diventa la protettrice di Odisseo, simbolo della sapienza e della strategia.

- Poseidone, invece, si pone come antagonista, ostacolando il viaggio di ritorno dell’eroe.

- Gli dèi iniziano a premiare o punire gli uomini in base alle loro azioni e alla loro pietà (eusebeia).

D. Il fato e il limite umano

L’elemento centrale dell’intervento divino è il fato (moira):

- Gli dèi possono ritardare o accelerare il destino, ma non possono modificarlo.

- L’eroe greco accetta il proprio destino, cercando di ottenere kleos (gloria eterna) prima della morte.

Conclusione: oralità, epica e religione come sistema culturale

L’epica omerica rappresenta il codice culturale della Grecia arcaica, in cui lo stile formulare garantisce la trasmissione della memoria collettiva, la questione omerica ne rivela la stratificazione storica e il ruolo delle divinità riflette una visione del mondo basata sulla relazione dinamica tra uomini e dèi.

L’Iliade e l’Odissea non sono semplici narrazioni mitologiche, ma sistemi di pensiero che hanno plasmato l’identità della civiltà greca e, di riflesso, della cultura occidentale. 😊