Analisi della poesia “Le parole” di Eugenio Montale

9 Giugno 2025

Scambio di lettere fra Churchill e Stalin nel 1941

9 Giugno 2025Analisi del brano “L’illusione di libertà” tratto dal romanzo “il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello , con traccia di un compito per una classe quinta superiore e svolgimento

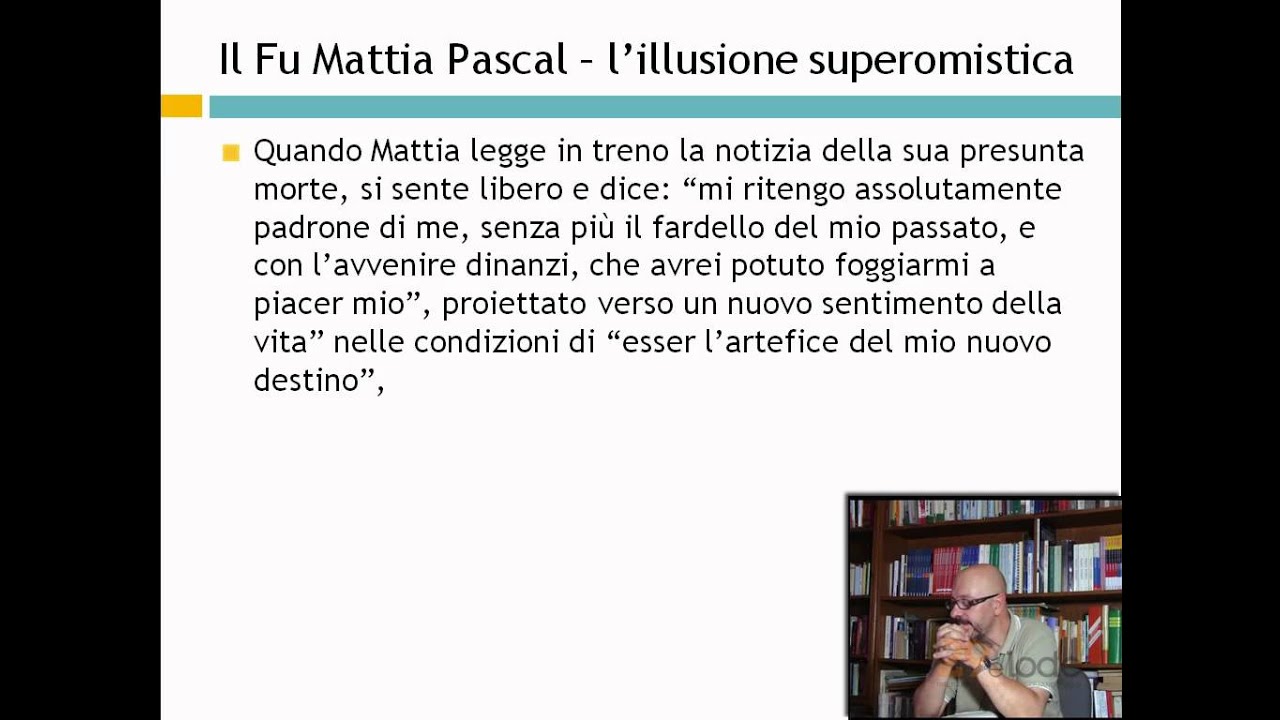

un brano de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Il testo presenta il momento di crisi esistenziale del protagonista che, dopo aver vissuto nella falsa identità di Adriano Meis, si trova di fronte al dilemma tra libertà assoluta e bisogno di stabilità.

La traccia invita ad analizzare i temi centrali della poetica pirandelliana: l’identità, il doppio, la relatività della realtà e la condizione esistenziale dell’uomo moderno.

Traccia Tipologia A – Luigi Pirandello, “L’illusione della libertà” tratto da il Fu Mattia Pascal

ESAME DI STATO 2022 – SESSIONE SUPPLETIVA

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A2

Autore: Luigi Pirandello

Opera: Il fu Mattia Pascal

Edizione: in Tutti i romanzi, Arnoldo Mondadori, Milano, 1973

CONTESTO NARRATIVO

Il protagonista de Il fu Mattia Pascal, dopo una grossa vincita al gioco al casinò di Montecarlo, mentre sta tornando a casa legge la notizia del ritrovamento a Miragno, il paese dove lui abita, di un cadavere identificato come Mattia Pascal. Benché sconvolto, decide di cogliere l’occasione per iniziare una nuova vita; assunto lo pseudonimo di Adriano Meis, ne elabora la falsa identità.

TESTO

“Del primo inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m’ero accorto tra gli svaghi de’ viaggi e nell’ebbrezza della nuova libertà. Ora questo secondo mi sorprendeva già un po’ stanco, come ho detto, del vagabondaggio e deliberato a impormi un freno. E mi accorgevo che… sì, c’era un po’ di nebbia, c’era; e faceva freddo; m’accorgevo che per quanto il mio animo si opponesse a prender qualità dal colore del tempo, pur ne soffriva. […]

M’ero spassato abbastanza, correndo di qua e di là: Adriano Meis aveva avuto in quell’anno la sua giovinezza spensierata; ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si formasse un abito di vita quieto e modesto. Oh, gli sarebbe stato facile, libero com’era e senz’obblighi di sorta!

Così mi pareva; e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché come un uccello senza nido non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo compormi una regolare esistenza. Ma dove? in una grande città o in una piccola? Non sapevo risolvermi.

Chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate; dall’una all’altra, indugiandomi in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel tal luogo, insomma, di cui serbavo più viva memoria; e dicevo:

“Ecco, io vi sono stato! Ora, quanta vita mi sfugge, che séguita ad agitarsi qua e là variamente. Eppure, in quanti luoghi ho detto: — Qua vorrei aver casa! Come ci vivrei volentieri! —. E ho invidiato gli abitanti che, quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, potevano dimorarvi, senza conoscere quel senso penoso di precarietà che tien sospeso l’animo di chi viaggia.”

Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi ponevo a dormire, i varii oggetti che mi stavano intorno.

Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch’esso evoca e aggruppa, per così dire, attorno a sé. Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova nell’oggetto per se medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo d’immagini care. Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre abitudini vi associano. Nell’oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, l’accordo, l’armonia che stabiliamo tra esso e noi, l’anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi”.

in Tutti i romanzi, Arnoldo Mondadori, Milano, 1973

COMPRENSIONE E ANALISI

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Sintetizza il contenuto del brano, individuando gli stati d’animo del protagonista.

- Spiega a cosa allude Adriano Meis quando si definisce ‘un uccello senza nido’ e il motivo del ‘senso penoso di precarietà’.

- Nel brano si fa cenno alla ‘nuova libertà’ del protagonista e al suo ‘vagabondaggio’: analizza i termini e le espressioni utilizzate dall’autore per descriverli.

- Analizza i sentimenti del protagonista alla luce della tematica del doppio, evidenziando le scelte lessicali ed espressive di Pirandello.

- Le osservazioni sugli oggetti propongono il tema del riflesso: esamina lo stile dell’autore e le peculiarità della sua prosa evidenziando i passaggi del testo in cui tali osservazioni appaiono particolarmente convincenti.

INTERPRETAZIONE

Commenta il brano proposto con particolare riferimento ai temi della libertà e del bisogno di una ‘regolare esistenza’, approfondendoli alla luce delle tue letture di altri testi pirandelliani o di altri autori della letteratura italiana del Novecento.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO

Aspetti da considerare per l’analisi:

- La crisi di identità del protagonista

- Il contrasto tra libertà e bisogno di stabilità

- La tematica del doppio (Mattia Pascal/Adriano Meis)

- Il tema del riflesso e della relatività della realtà

- Le tecniche narrative pirandelliane

Struttura della risposta:

- Comprensione del contenuto e degli stati d’animo

- Analisi delle tecniche stilistiche e lessicali

- Interpretazione dei temi filosofici ed esistenziali

- Contestualizzazione nella poetica pirandelliana

Tempo disponibile: 6 ore

Lunghezza indicativa: 4-5 pagine di protocollo

Svolgimento della Analisi di un testo tratto da: “Il fu Mattia Pascal” – L’episodio dell’ombra (Cap. XV)

Analisi de ‘Il fu Mattia Pascal’ di Luigi Pirandello

Il brano tratto da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello offre una finestra sulla complessa psiche del protagonista, Mattia Pascal/Adriano Meis, nel momento in cui la sua “nuova libertà” si scontra con il profondo bisogno di una “regolare esistenza”. Il testo esplora il disagio esistenziale che scaturisce dall’abbandono delle convenzioni sociali e dalla vana ricerca di un’identità autentica fuori dai vincoli imposti dalla società, anticipando tematiche cruciali della letteratura novecentesca sull’alienazione e la crisi dell’io.

Comprensione e Analisi

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando gli stati d’animo del protagonista.

Il brano racconta un momento di profonda crisi per Adriano Meis, il protagonista che ha assunto una nuova identità dopo la presunta morte di Mattia Pascal. Dopo un primo inverno di euforia per la ritrovata libertà e i viaggi, il secondo inverno lo coglie stanco del “vagabondaggio” e con il desiderio di imporsi un freno, di stabilire una “regolare esistenza”. Nonostante il suo animo si opponga, percepisce il freddo e la nebbia, elementi che riflettono il suo stato d’animo. Si interroga su dove fissare dimora, sentendosi “un uccello senza nido”, incapace di scegliere tra una grande o piccola città. Ricorda con invidia gli abitanti che vivono stabilmente, senza quel “senso penoso di precarietà” che lo affligge, impedendogli di amare i luoghi e gli oggetti che lo circondano. La riflessione si approfondisce sul valore degli oggetti, che egli comprende essere amati non per sé stessi, ma per le immagini e i ricordi che evocano, per “l’anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi”.

Gli stati d’animo del protagonista sono complessi e contraddittori:

- Stanchezza e disillusione: Dalla iniziale “ebbrezza della nuova libertà” si passa alla “stanchezza” del vagabondaggio.

- Inquietudine e precarietà: Un “senso penoso di precarietà” lo tiene “sospeso” e gli impedisce di radicarsi in un luogo o di amare gli oggetti.

- Nostalgia e invidia: Invidia gli abitanti che vivono “quietamente”, con le loro abitudini, mostrando una malcelata nostalgia per la stabilità e la normalità.

- Ricerca di ordine e regolarità: Desidera “formarsi un abito di vita quieto e modesto” e “comprasi una regolare esistenza”, riflettendo il bisogno di una struttura e di un senso.

- Riflessione filosofica: Si dedica a profonde meditazioni sulla natura della memoria e sul rapporto tra l’uomo e gli oggetti, mostrando una lucidità analitica che però non risolve il suo disagio.

2. Spiega a cosa allude Adriano Meis quando si definisce ‘un uccello senza nido’ e il motivo del ‘senso penoso di precarietà’.

Quando Adriano Meis si definisce “un uccello senza nido” (r. 13), allude alla sua condizione di totale sradicamento e mancanza di un luogo di appartenenza stabile, sicuro e affettivamente significativo. Come un uccello che non ha costruito o non ha trovato un riparo, egli è privo di un punto fermo, di un centro nella sua esistenza. Questa immagine evoca:

- Mancanza di radici: Non ha una casa, una famiglia, una comunità a cui fare ritorno o in cui sentirsi accolto.

- Errabondo e instabile: Il “vagabondaggio” che lo ha stancato è la sua condizione esistenziale, priva di un’àncora.

- Privazione di intimità e affetti: Il nido è anche simbolo di intimità, di protezione e di legami affettivi. La sua mancanza suggerisce una profonda solitudine.

Il “senso penoso di precarietà” (r. 20) deriva direttamente da questa condizione di sradicamento e dalla sua identità falsa:

- Assenza di autenticità: Adriano Meis è un’identità fittizia, senza passato riconosciuto. Non potendo rivelare la sua vera storia (Mattia Pascal), non può costruire legami solidi o radicarsi in un luogo, perché qualsiasi tentativo di farlo lo esporrebbe al rischio di essere scoperto o di vivere una menzogna.

- Mancanza di appartenenza: Non ha legami sociali, abitudini consolidate o “oggetti” che possa amare perché “trasformati secondo le immagini ch’esso evoca e aggruppa… d’immagini care” (vv. 21-25), cioè carichi di ricordi e affetti. Ogni luogo e ogni oggetto gli appare provvisorio e vuoto.

- Sospensione esistenziale: La precarietà lo tiene “sospeso l’animo” (v. 19), incapace di provare amore per ciò che lo circonda, poiché la sua stessa esistenza è una sospensione tra un passato che non può rivendicare e un futuro che non riesce a costruire con autenticità.

3. Nel brano si fa cenno alla ‘nuova libertà’ del protagonista e al suo ‘vagabondaggio’: analizza i termini e le espressioni utilizzate dall’autore per descriverli.

La “nuova libertà” e il “vagabondaggio” sono descritti con un’iniziale euforia che si trasforma progressivamente in malinconia e stanchezza.

- “Nuova libertà”:

- Inizialmente associata a “svaghi de’ viaggi” e “ebbrezza” (v. 2). Questo lessico evoca un senso di euforia, leggerezza, quasi di vertigine positiva. La libertà è percepita come un’opportunità illimitata, una fuga dai vincoli del passato e dalla vita soffocante di Mattia Pascal.

- La libertà è definita anche come “facile com’era e senz’obblighi di sorta!” (v. 8), sottolineando l’assenza di responsabilità e legami che prima lo opprimevano.

- Tuttavia, già nel secondo inverno, questa libertà si rivela una chimera. La “ebbrezza” si attenua e subentra un bisogno di “freno”, di stabilità, mostrando che una libertà assoluta, senza vincoli, può diventare essa stessa una prigione.

- “Vagabondaggio”:

- Descritto con termini che suggeriscono un movimento senza meta precisa: “correndo di qua e di là” (v. 9). Questo inizialmente è parte degli “svaghi de’ viaggi”, ma poi si connota negativamente.

- Il protagonista si definisce “un uccello senza nido” (v. 13), metafora che evoca la mancanza di un punto di riferimento, di una casa. Il vagabondaggio non è più una scelta avventurosa, ma una condizione imposta dall’assenza di radici.

- Il desiderio di porre fine a questa condizione si esprime con la volontà di “fissar dimora” (v. 13) e di “comporre una regolare esistenza” (v. 14). Il vagabondaggio, da sinonimo di libertà, diventa un peso.

In sintesi, Pirandello utilizza un lessico che descrive la transizione da una percezione iniziale di libertà esaltante, quasi illimitata, a una consapevolezza della sua intrinseca sterilità. Il “vagabondaggio” si trasforma da espressione di libertà in metafora di uno sradicamento esistenziale che genera inquietudine e un profondo “senso penoso di precarietà”.

4. Analizza i sentimenti del protagonista alla luce della tematica del doppio, evidenziando le scelte lessicali ed espressive di Pirandello.

La tematica del doppio in Pirandello è centrale e in questo brano si manifesta attraverso la tensione e la contraddizione dei sentimenti di Mattia Pascal/Adriano Meis, rivelando l’impossibilità di una vera identità autentica fuori dai ruoli sociali.

- La scissione interna: Il protagonista vive una scissione tra il “fu Mattia Pascal” e il “nuovo” Adriano Meis. Questa dicotomia non è solo esterna (due nomi, due vite), ma interna, generando un conflitto psicologico. Adriano Meis ha avuto la sua “giovinezza spensierata” (v. 9), ma è Mattia Pascal a sentire la stanchezza, il bisogno di un “freno”, di “diventare uomo” (v. 10). I sentimenti sono attribuiti quasi a due entità distinte che coesistono.

- L’incapacità di radicamento: La “nuova libertà” si rivela sterile perché Adriano Meis, non avendo una vera identità, non può radicarsi. Il “senso penoso di precarietà” non è solo legato al viaggio, ma all’essenza stessa di un’identità fittizia che non può creare legami profondi con luoghi o persone. La sua invidia per gli “abitanti che, quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, potevano dimorarvi” (vv. 17-18) è la nostalgia di Mattia Pascal per la vita autentica che ha abbandonato.

- La prigione della falsa identità: Il “doppio” non è una liberazione, ma una nuova prigione. Adriano Meis è un’identità senza storia, senza documenti, senza relazioni vere. Non può amare gli oggetti perché in essi non “amiamo quel che vi mettiamo di noi, l’accordo, l’armonia che stabiliamo tra esso e noi, l’anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi” (vv. 27-29). Essendo privo di ricordi autentici legati alla sua identità attuale, ogni cosa gli appare estranea.

- Lessico del disagio e della contraddizione: Pirandello utilizza un lessico che sottolinea questo disagio: “sorprendeva già un po’ stanco” (v. 3), “animo si opponesse a prender qualità dal colore del tempo, pur ne soffriva” (vv. 4-5), “senso penoso di precarietà” (v. 19), “non mi faceva amare il letto… i varii oggetti” (vv. 20-21). Questi termini esprimono una sofferenza interiore che la nuova identità non riesce a nascondere.

In sintesi, la tematica del doppio non è qui una semplice duplicazione, ma una scissione che porta il protagonista a una condizione di alienazione profonda. L’illusione di libertà si scontra con la realtà di una non-esistenza che genera un’inguaribile malinconia e l’impossibilità di un’autentica “vita”.

5. Le osservazioni sugli oggetti propongono il tema del riflesso: esamina lo stile dell’autore e le peculiarità della sua prosa evidenziando i passaggi del testo in cui tali osservazioni appaiono particolarmente convincenti.

Le osservazioni sugli oggetti nel brano (“Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch’esso evoca e aggruppa, per così dire, attorno a sé. […] Nell’oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, l’accordo, l’armonia che stabiliamo tra esso e noi, l’anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi”, vv. 21-29) sono un esempio lampante della peculiarità della prosa pirandelliana: la sua capacità di trasformare la narrazione in saggio, la sua dimensione filosofico-riflessiva.

- Stile e peculiarità della prosa:

- Prosa-saggio: Pirandello non si limita a raccontare la storia, ma interrompe il flusso narrativo con digressioni saggistiche e riflessioni di carattere filosofico ed esistenziale. Il narratore-protagonista si fa voce di un pensiero più ampio, analizzando meccanismi psicologici e esistenziali. Questo passaggio sugli oggetti è un classico esempio di questa “prosa-saggio”, in cui il racconto si fonde con la dissertazione.

- Chiarezza espositiva e tono argomentativo: Nonostante la complessità del tema, la prosa è chiara, con un’argomentazione logica che mira a convincere il lettore. L’uso di congiunzioni esplicative (“giacché”, “benché”, “poiché”, “insomma”) e di strutture ipotetiche (“Certo un oggetto può piacere anche per se stesso… ma ben più spesso”) contribuisce a questa chiarezza e al tono argomentativo.

- Tono didascalico-riflessivo: Il narratore espone una “verità” che ha scoperto su se stesso e che ritiene universale. Si rivolge idealmente al lettore, coinvolgendolo in una riflessione condivisa.

- Passaggi particolarmente convincenti:

- “Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch’esso evoca e aggruppa, per così dire, attorno a sé.” (vv. 21-23): Questa affermazione iniziale è potente perché rovescia la prospettiva. Non è l’oggetto in sé a essere bello o amabile, ma la proiezione che noi vi operiamo.

- “Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova nell’oggetto per se medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo d’immagini care.” (vv. 23-27): Qui Pirandello distingue tra una bellezza intrinseca e una bellezza che deriva dalla nostra “fantasia” e dalle “immagini care” che vi associamo, rendendo l’argomentazione più sfumata e realistica.

- “Nell’oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, l’accordo, l’armonia che stabiliamo tra esso e noi, l’anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi.” (vv. 27-29): Questa frase finale è una sintesi magistrale e altamente convincente. Afferma che l’amore per gli oggetti non è per la loro materialità, ma per il loro essere “specchio” della nostra interiorità, custodi di ricordi e di una “anima” che siamo noi stessi a infondere. Per Adriano Meis, non potendo mettere “nulla di sé” nei nuovi oggetti, essi restano vuoti, “varii oggetti che mi stavano intorno” ma che non poteva amare.

Queste osservazioni rendono particolarmente vivida l’alienazione del protagonista e la sua incapacità di radicarsi, poiché la sua nuova identità non ha un passato autentico da proiettare sul mondo.

Interpretazione

Il brano de Il fu Mattia Pascal è emblematico della profonda riflessione pirandelliana sui temi della libertà, dell’identità e del bisogno, spesso frustrato, di una “regolare esistenza”. Il protagonista, liberatosi dalle catene della sua vecchia vita e di un’identità predefinita, si trova paradossalmente prigioniero di una libertà assoluta che si rivela sterile e alienante.

La “nuova libertà” di Adriano Meis, inizialmente un’ebbrezza liberatoria, si trasforma rapidamente in un “senso penoso di precarietà”. Questo paradosso è centrale in Pirandello: l’individuo che tenta di sfuggire alle forme imposte dalla società – la famiglia, il lavoro, le convenzioni – si scopre incapace di esistere veramente fuori da esse. La “regolare esistenza” che Mattia Pascal ha abbandonato era soffocante, ma almeno offriva un’identità riconosciuta, un ruolo, dei legami. Adriano Meis, senza “nido”, senza passato, senza documenti autentici, è un uomo senza luogo e senza rapporti veri. Non può amare gli oggetti perché non può proiettare su di essi i suoi ricordi, che appartengono a un “fu” Mattia Pascal. Questo desiderio di una vita “quieta e modesta”, di “abitudini” e “occupazioni consuete”, è la nostalgia per la normalità perduta, una normalità che, seppur vissuta con disagio da Mattia, almeno gli conferiva un’appartenenza.

Questa tematica si lega strettamente ad altri testi pirandelliani. Nelle sue novelle, e in romanzi come Uno, nessuno e centomila, Pirandello esplora costantemente la crisi dell’identità e la frammentazione dell’io. Il concetto di “maschera” (o “forma”) è la chiave: l’individuo è costretto a indossare diverse maschere sociali che gli vengono imposte o che egli stesso si autoimpone. Tentare di liberarsi della maschera, come fa Mattia Pascal, non conduce alla vera libertà, ma al caos della non-esistenza, all’impossibilità di essere “uno” per tutti e di essere “nessuno” autenticamente. Il protagonista si rende conto che la libertà è un’illusione senza le convenzioni sociali che, pur limitanti, danno un senso e una riconoscibilità all’individuo. La sua condizione di “uccello senza nido” è l’esito di una scelta radicale che non ha tenuto conto della profonda necessità umana di appartenenza e di un’identità socialmente riconosciuta.

Il tema della libertà e della sua ambivalenza è ricorrente anche nella letteratura italiana del Novecento. Si pensi a Italo Svevo e al suo Zeno Cosini. Zeno è un inetto, un uomo che cerca costantemente di liberarsi dalle proprie nevrosi e dalla “malattia della vita”, ma che rimane prigioniero della sua incapacità di agire e di scegliere. La sua “libertà” è spesso una fuga dalle responsabilità, e la sua “regolare esistenza” è un desiderio irrealizzato, un continuo rimandare. La sua malattia, la nevrosi, è proprio la sua incapacità di aderire pienamente alla vita e alle sue forme.

Un altro esempio, seppur con diversa sfumatura, potrebbe essere la figura dell’alienato di Alberto Moravia nei suoi romanzi urbani, dove l’individuo è intrappolato in un’esistenza borghese priva di senso, cercando una libertà che spesso si rivela illusoria o distruttiva. I personaggi moraviani sono spesso insofferenti alle “regole” sociali, ma la loro ribellione non porta a una vera liberazione, ma a una nuova forma di prigionia, quella della propria insoddisfazione.

In conclusione, il brano de Il fu Mattia Pascal è una potente meditazione sulla natura della libertà e sull’ineludibile bisogno umano di radicamento. La scelta di Mattia Pascal di annullare la propria identità, nella speranza di una liberazione totale, si rivela un’illusione. La vera esistenza, suggerisce Pirandello, è possibile solo all’interno di una “forma”, anche se essa può apparire limitante. La sua incapacità di amare gli oggetti e di trovare pace in un luogo riflette la profonda alienazione di chi, volendo essere “nessuno”, finisce per non essere nessuno per sé stesso e per gli altri. La “regolare esistenza”, con le sue abitudini e i suoi legami, pur con le sue gabbie, è ciò che conferisce all’uomo la sua identità e la sua possibilità di agire e di sentire autenticamente.