Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp

11 Giugno 2025

“Cosima” di Grazia Deledda

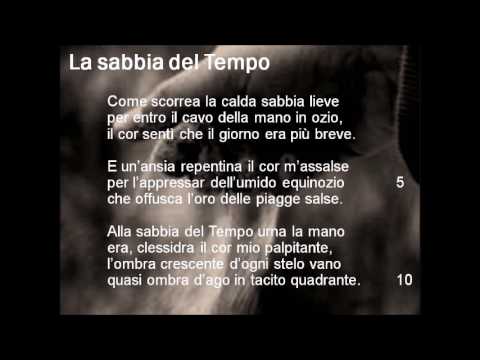

11 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una Analisi del testo di “La sabbia del tempo”, una poesia di Gabriele D’Annunzio tratta dai Madrigali dell’estate, inclusi nel terzo volume delle Laudi, intitolato Alcyone (1903).

ESAME DI STATO 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA

Ministero dell’Istruzione e del Merito – Sessione Suppletiva

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Gabriele D’Annunzio, La sabbia del tempo, in Alcione, a cura di Ilvano Caliaro, Torino, Einaudi, 2010.

Come¹ scorrea la calda sabbia lieve

per entro il cavo della mano in ozio

il cor sentì che il giorno era più breve.

E un’ansia repentina il cor m’assalse

per l’appressar dell’umido equinozio²

che offusca l’oro delle piagge salse.

Alla sabbia del Tempo urna³ la mano

era, clessidra il cor mio palpitante,

l’ombra crescente d’ogni stelo vano⁴

quasi ombra d’ago in tacito quadrante⁵.

Note esplicative:

- Come: mentre, nel momento in cui

- umido equinozio: l’equinozio d’autunno (22-23 settembre)

- urna: contenitore, recipiente

- stelo vano: stelo d’erba ormai secco, privo di linfa vitale

- quadrante: quadrante dell’orologio solare

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Esponi in maniera sintetica la situazione descritta dal poeta e individua il tema della poesia proposta.

- Attraverso quali stimoli sensoriali D’Annunzio percepisce il passaggio tra le stagioni?

- Spiega il motivo per cui, al v. 8, il poeta definisce il cuore una ‘clessidra’.

- Analizza la struttura metrica della poesia proposta.

Interpretazione

Elabora una tua riflessione sul senso del Tempo che emerge in questa lirica, anche attraverso opportuni confronti con altri testi di D’Annunzio (1863-1938) da te studiati e confrontalo con altri autori della letteratura italiana e/o europea o con altre espressioni artistiche del Novecento che hanno fatto riferimento alla medesima tematica.

Ministero dell’Istruzione e del Merito – Sessione suppletiva 2023

Questo componimento riflette molti dei temi centrali della poetica dannunziana, in particolare il rapporto tra l’uomo, la natura e il tempo. La poesia evoca un sentimento di nostalgia e ansia per il trascorrere del tempo, che si riflette nelle immagini della sabbia e del cambiamento stagionale.

Svolgimento

Il tuo compito è svolgere la richiesta utente, generando un testo in italiano.

Analisi di “La sabbia del tempo” di Gabriele D’Annunzio

La poesia “La sabbia del tempo” di Gabriele D’Annunzio, parte della raccolta Alcione, rappresenta un esempio limpido della poetica dannunziana legata al panismo e alla sensualità, ma con un’accentuazione particolare sulla percezione del tempo che fugge. Attraverso una scena apparentemente semplice e sensoriale, il poeta condensa una profonda riflessione sulla caducità e sull’inevitabile avvicinarsi dell’autunno della vita.

Comprensione e Analisi

1. Esponi in maniera sintetica la situazione descritta dal poeta e individua il tema della poesia proposta.

La poesia descrive una situazione contemplativa in cui il poeta, in ozio, osserva la sabbia calda e leggera scorrere tra le dita della sua mano. Da questa percezione sensoriale, egli avverte un’improvvisa ansia: il suo cuore intuisce che il giorno sta diventando più breve, preannunciando l’avvicinarsi dell’equinozio (autunnale) che offuscherà la luminosità delle spiagge salmastre. La mano e il cuore del poeta diventano metafore del tempo che scorre, simboleggiato dalla sabbia in una clessidra, e l’ombra crescente degli steli si trasforma in un’ombra di lancetta su un quadrante.

Il tema principale della poesia è la percezione sensoriale e malinconica del passaggio del tempo, in particolare l’avvicinarsi della fine dell’estate (simbolo della giovinezza/pienezza vitale) e l’inevitabile avanzare dell’autunno (simbolo della caducità e del declino).

2. Attraverso quali stimoli sensoriali D’Annunzio percepisce il passaggio tra le stagioni?

D’Annunzio percepisce il passaggio tra le stagioni attraverso stimoli sensoriali raffinati e combinati, tipici della sua poetica sinestetica:

- Tatto/Cenestesia: La “calda sabbia lieve / per entro il cavo della mano in ozio” (vv. 1-2). La sensazione della sabbia che scorre, unita al calore e alla leggerezza, è il primo e più immediato stimolo che innesca la consapevolezza del tempo che passa.

- Vista: La “luce” (v. 3) e l'”oro delle piagge salse” (v. 6), che si preannunciano “offuscati”. L’offuscamento della luce e la perdita della luminosità dorata della spiaggia indicano il cambiamento stagionale. Anche l'”ombra crescente d’ogni stelo vano” (v. 9) è uno stimolo visivo che rimanda al progressivo allungarsi delle ombre tipico del calar del giorno e dell’avanzare dell’autunno.

- Sensazione interna/Malinconia: “E un’ansia repentina il cor m’assalse / per l’appressar dell’umido equinozio” (vv. 4-5). Sebbene non sia uno stimolo esterno, l’ansia è una percezione intima che funge da indicatore del cambiamento imminente, anticipando l’umidità e il freddo autunnale. Il “cor” che “sentì che il giorno era più breve” (v. 3) indica una percezione quasi organica del tempo che si accorcia.

D’Annunzio non si limita a osservare, ma “sente” il tempo attraverso il proprio corpo e la propria emotività, in un’esperienza panica che lega l’uomo alla natura.

3. Spiega il motivo per cui, al v. 8, il poeta definisce il cuore una ‘clessidra’.

Al verso 8, il poeta definisce il cuore una “clessidra” (v. 8) per una profonda associazione simbolica con il passaggio e la misurazione del tempo.

- Funzione di misurazione del tempo: La clessidra è uno strumento antico per misurare il tempo attraverso lo scorrere della sabbia. Il cuore, con il suo battito regolare e incessante, funge da “misuratore” interno del tempo, un orologio biologico che scandisce i momenti.

- Simbolo della vita che scorre: Come la sabbia nella clessidra, la vita scorre via, granello dopo granello. Il cuore “palpitante” (v. 8) suggerisce la vita stessa che pulsa, ma che in ogni battito si avvicina alla sua fine.

- Vulnerabilità e consapevolezza della caducità: La clessidra è un simbolo della caducità e dell’ineluttabilità del tempo che fugge. Definire il cuore una clessidra significa che è il cuore stesso, nella sua sensibilità e vulnerabilità, a percepire in modo più intimo e doloroso questo inesorabile scorrere, generando l’ansia. Il cuore è il luogo in cui l’uomo prende consapevolezza della propria mortalità e della fine di un ciclo.

La metafora del cuore come clessidra enfatizza non solo la misurazione del tempo, ma anche la sua percezione emotiva e la consapevolezza della sua fugacità.

4. Analizza la struttura metrica della poesia proposta.

La poesia “La sabbia del tempo” è composta da dieci versi, divisi in due strofe. La prima strofa è una sestina (sei versi), e la seconda è una quartina (quattro versi).

Tutti i versi sono endecasillabi, il che conferisce alla poesia una cadenza solenne e un ritmo piuttosto regolare, tipico della tradizione lirica italiana e spesso impiegato da D’Annunzio per conferire musicalità e gravitas ai suoi componimenti.

Lo schema delle rime è il seguente:

- Prima strofa (sestina): ABABCC

- lieve (A)

- ozio (B)

- breve (A)

- assalse (B) – in realtà è un’assonanza o rima imperfetta con “ozio” (B). Per essere precisa, “ozio” e “assalse” non rimano. “ozio” fa rima con “equinozio” (v. 5) e “assalse” fa rima con “salse” (v. 6). Quindi lo schema è ABABCC dove A = lieve/breve; B = ozio/equinozio; C = assalse/salse.

- equinozio (B)

- salse (C)

- Correggendo la rima: “ozio” e “equinozio” rimano (rima perfetta). “Assalse” e “salse” rimano (rima perfetta).

- Schema rima: ABABCC (lieve/breve; ozio/equinozio; assalse/salse).

- Seconda strofa (quartina): DEDE

- mano (D)

- palpitante (E)

- vano (D)

- quadrante (E)

- Schema rima: DEDE (mano/vano; palpitante/quadrante).

La struttura metrica, con i suoi endecasillabi e le rime incrociate nella sestina e alternate nella quartina, crea una forte musicalità e coesione, tipiche del Piacere estetico dannunziano.

5. L’ombra crescente d’ogni stelo vano quasi ombra d’ago in tacito quadrante’: spiega il significato di questa similitudine.

La similitudine “l’ombra crescente d’ogni stelo vano / quasi ombra d’ago in tacito quadrante” (vv. 9-10) è ricca di significato e rafforza il tema del tempo che fugge:

- L’ombra crescente dello stelo: Rappresenta un fenomeno naturale e visibile: con l’avanzare del giorno (e, metaforicamente, della stagione estiva), le ombre si allungano. Lo “stelo vano” potrebbe alludere alla fragilità della vita vegetale o all’effimera bellezza estiva che volge al termine.

- L’ombra d’ago in tacito quadrante: Questa è l’immagine di una meridiana o di un orologio silenzioso. L’ago (o gnomone) di una meridiana proietta un’ombra che, muovendosi lentamente e silenziosamente sul quadrante, indica il trascorrere del tempo. Il “tacito” sottolinea la discrezione ma anche l’ineluttabilità di questo movimento.

- Significato complessivo: La similitudine accosta il fenomeno naturale dell’allungarsi delle ombre (simbolo del declino del giorno e della stagione) al meccanismo di un orologio. Questo crea un’immagine potente del tempo che scorre in modo inesorabile e silenzioso. L’ombra non è più solo un’ombra, ma diventa una “lancetta” che misura il passaggio verso il buio, verso la fine di un ciclo. La caducità della natura e la percezione del tempo sono fuse in un’unica immagine visiva e concettuale, che amplifica il senso di ansia e malinconia per il tempo che fugge.

Interpretazione

“La sabbia del tempo” è una lirica emblematica della poetica di Gabriele D’Annunzio in Alcione, una raccolta in cui il tema del tempo che fugge, della caducità e della malinconia autunnale si intreccia con l’esaltazione panica della natura e della sensualità. Il senso del Tempo che emerge in questa poesia non è astratto, ma profondamente corporeo e sensoriale, percepito attraverso la “calda sabbia lieve” che scorre nella mano, come metafora della vita stessa che defluisce. È il corpo stesso del poeta, con i suoi sensi e il suo cuore “clessidra”, a farsi strumento di questa consapevolezza dolorosa.

In Alcione, il tempo è spesso rappresentato ciclicamente, attraverso il susseguirsi delle stagioni, con l’estate che simboleggia la pienezza vitale e la fusione panica con la natura, e l’autunno che introduce la malinconia, il declino, la consapevolezza della fine. In poesie come “La pioggia nel pineto”, D’Annunzio celebra la trasformazione panica dell’uomo in elementi naturali, ma anche lì, sottotraccia, vi è la consapevolezza di una bellezza effimera, destinata a svanire. In “La sabbia del tempo”, questa consapevolezza si fa esplicita e angosciante: l’equinozio che si appressa non è solo un cambio di stagione, ma un’allusione all’autunno della vita, alla giovinezza che sfuma. La “sabbia del Tempo” che scorre non è solo quella reale tra le dita, ma il tempo interiore, quello della vita del poeta.

Il motivo dell’ansia e della malinconia per il tempo che fugge è un topos nella letteratura. Si può confrontare D’Annunzio con altri autori della letteratura italiana e/o europea che hanno affrontato la medesima tematica:

- Giacomo Leopardi: Sebbene in un contesto culturale e filosofico diverso, anche Leopardi è ossessionato dal tema del tempo e della caducità. Nelle Operette morali, ad esempio, il “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” esplora la delusione delle aspettative sul futuro e l’ineluttabilità del tempo che annienta. La natura, per Leopardi, è spesso matrigna, che genera e distrugge. Tuttavia, mentre l’ansia dannunziana è più sensuale e legata all’esperienza del corpo e della bellezza che sfuma, la malinconia leopardiana è più filosofica, cosmica, radicata nella consapevolezza dell’infelicità umana e dell’indifferenza del cosmo.

- Giovanni Pascoli: In alcune liriche di Myricae, Pascoli affronta il tema del tempo attraverso la natura e i suoi cicli, spesso con un tono malinconico. La “sabbia del tempo” di D’Annunzio può richiamare la consapevolezza della fugacità che emerge anche in Pascoli, sebbene con un’attenzione più al “nido” e al mistero quotidiano, piuttosto che all’esaltazione estetica.

- Charles Baudelaire: Nei Fiori del male, Baudelaire esplora il tema dello Spleen, una profonda malinconia esistenziale legata al tempo che scorre, all’alienazione della modernità e alla corruzione della bellezza. Se D’Annunzio ha ancora un legame forte con la natura, in Baudelaire la città moderna e il degrado diventano il correlativo oggettivo di un tempo che consuma e distrugge. Il “tempo” di Baudelaire è un nemico che “rode la vita” e inghiotte l’esistenza.

Anche in altre espressioni artistiche del Novecento il senso del tempo è stato esplorato. In pittura, le opere surrealiste di Salvador Dalí, come “La persistenza della memoria” con i suoi orologi molli, raffigurano il tempo in modo deformato e onirico, suggerendo la sua relatività e la sua natura sfuggente alla percezione razionale. In musica, il Minimalismo, con le sue ripetizioni ossessive di pattern melodici e ritmici, può indurre una percezione del tempo dilatata o alterata, quasi che il tempo stesso diventasse un’esperienza meditativa, in contrasto con la frenesia del vivere moderno.

In sintesi, “La sabbia del tempo” è una lirica che, attraverso la sensualità e l’estetismo tipici di D’Annunzio, si confronta con una delle domande più antiche dell’uomo: il significato del tempo che fugge e l’ineluttabilità della caducità. La sua bellezza risiede nella capacità di trasformare una percezione fisica in una profonda intuizione esistenziale, unendola al coro di voci letterarie e artistiche che, in modi diversi, hanno cercato di dare forma e senso a questa misteriosa dimensione dell’esistenza.