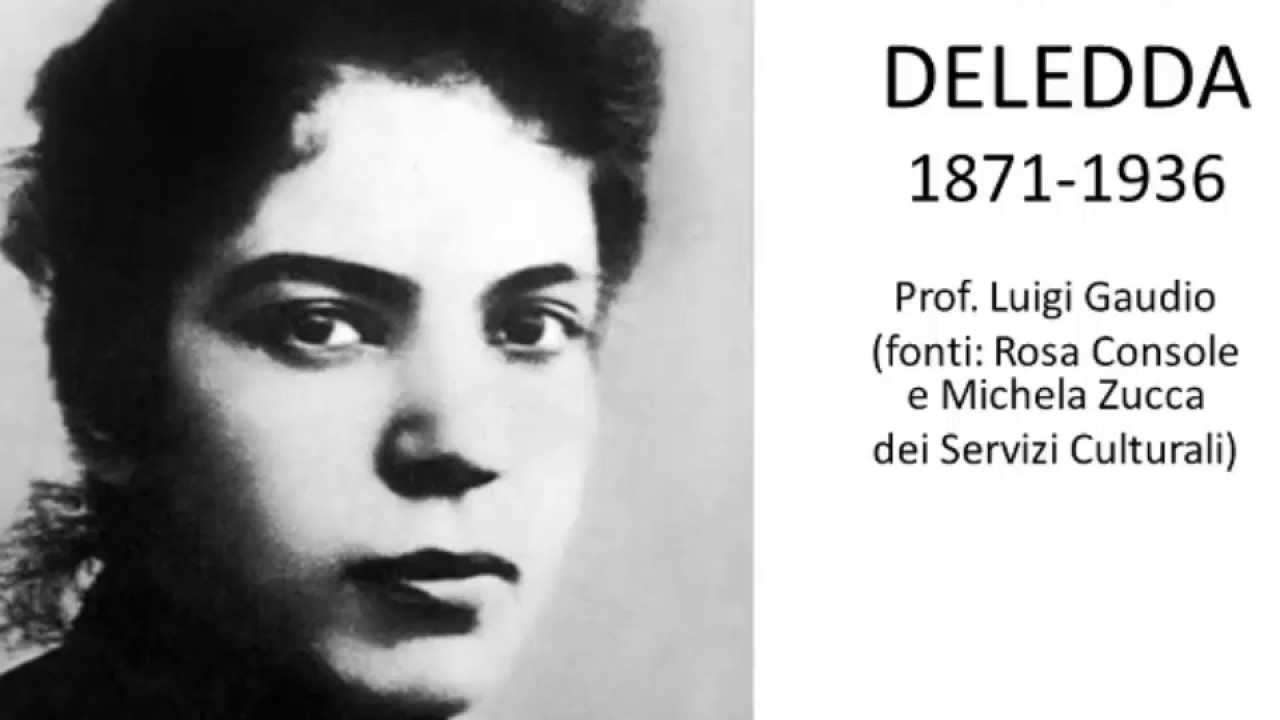

“Cosima” di Grazia Deledda

11 Giugno 2025

L’ora d’italiano a scuola all’interno di una visione olistica e …

11 Giugno 2025Traccia svolta di un tema argomentativo su la “Grande guerra”, la prima vera guerra moderna

TRACCIA

ESAME DI STATO 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA

Ministero dell’Istruzione e del Merito – Sessione Suppletiva

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Testo tratto da: Mario Isnenghi, Breve storia d’Italia ad uso dei perplessi (e non), Laterza, Bari, 2012, pp. 77-78.

«Anche l’assalto, il bombardamento, i primi aeroplani e (sul fronte occidentale) carri armati costituiscono atroci luoghi della memoria per i popoli europei coinvolti in una lotta di proporzioni e violenza inaudite, che qualcuno ritiene si possa considerare una specie di «guerra civile», date le comuni origini e la lunga storia di coinvolgimenti reciproci propria di quelli che la combatterono. Trincea e mitragliatrice possono tuttavia considerarsene riassuntive. Esse ci dicono l’essenziale di ciò che rende diversa rispetto a tutte le altre che l’avevano preceduta quella guerra e ne fanno anche un’espressione della modernità e dell’ingresso generale nella società di massa e nella civiltà delle macchine.

Infatti, tutti gli eserciti sono ormai basati non più sui militari di professione, ma sulla coscrizione obbligatoria; si mobilitano milioni di uomini, sulla linea del fuoco, nei servizi, nelle retrovie (si calcola che, all’incirca, su sette uomini solo uno combatta, mentre tutti gli altri sono impiegati nei vari punti della catena di montaggio della guerra moderna): non è ancora la «guerra totale», capace di coinvolgere i civili quanto i militari, come avverrà nel secondo conflitto mondiale, ma ci stiamo avvicinando. Sono dunque i grandi numeri che contano, la capacità – diversa da paese a paese – di mettere in campo, pagare e far funzionare una grande e complessa macchina economica, militare e organizzativa. […]

Insomma, nella prima guerra mondiale, quello che vince o che perde, è il paese tutt’intero, non quella sua parte separata che era, nelle guerre di una volta, l’esercito: tant’è vero che gli Imperi Centrali, e soprattutto i Tedeschi, perdono la guerra non perché battuti militarmente, ma perché impossibilitati a resistere e a sostenere, dal paese, l’esercito.

Ebbene, uno dei luoghi primari di incontro e di rifusione del paese nell’esercito è proprio la trincea. È in questi fetidi budelli, scavati più o meno profondamente nella dura roccia del Carso o nei prati della Somme, in Francia, che si realizza un incontro fra classi sociali, condizioni, culture, provenienze regionali, dialetti, mestieri – che in tempo di pace, probabilmente, non si sarebbe mai realizzato. Vivere a così stretto contatto di gomito con degli sconosciuti […], senza più intimità e privato, produce, nei singoli, sia assuefazione che nevrosi, sia forme di cameratismo e durevoli memorie, sia anonimato e perdita delle personalità. Sono fenomeni di adattamento e disadattamento con cui i medici militari, gli psichiatri e gli psicologi del tempo hanno dovuto misurarsi.»

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Riassumi il brano proposto nei suoi snodi tematici essenziali.

- Perché, secondo l’autore, trincea e mitragliatrice fanno della Prima guerra mondiale ‘un’espressione della modernità e dell’ingresso generale nella società di massa e nella civiltà delle macchine’?

- In che modo cambia, a parere di Isnenghi, rispetto alle guerre precedenti, il rapporto tra ‘esercito’ e ‘paese’?

- Quali fenomeni di ‘adattamento’ e ‘disadattamento’ vengono riferiti dall’autore rispetto alla vita in trincea e con quali argomentazioni?

Produzione

Le modalità di svolgimento della prima guerra mondiale sono profondamente diverse rispetto ai conflitti precedenti. Illustra le novità introdotte a livello tecnologico e strategico, evidenziando come tali cambiamenti hanno influito sugli esiti della guerra.

Esprimi le tue considerazioni sul fenomeno descritto nel brano con eventuali riferimenti ad altri contesti storici, elaborando un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

Sessione suppletiva 2023 – Prima prova scritta – Ministero dell’Istruzione e del Merito

SVOLGIMENTO

Analisi del testo “Breve storia d’Italia ad uso dei perplessi (e non)” di Mario Isnenghi

Il brano di Mario Isnenghi, tratto da “Breve storia d’Italia ad uso dei perplessi (e non)”, offre una densa analisi della Prima Guerra Mondiale, non solo come evento militare ma come punto di svolta che segna l’ingresso nella modernità, nella società di massa e nella civiltà delle macchine. L’autore concentra l’attenzione su elementi simbolici e concreti come la trincea e la mitragliatrice, e sulle profonde trasformazioni che il conflitto ha generato nel rapporto tra esercito e paese e nella psiche dei combattenti.

Comprensione e Analisi

1. Riassumi il brano proposto nei suoi snodi tematici essenziali.

Il brano di Mario Isnenghi esamina la Prima Guerra Mondiale come un evento di violenza inaudita, talvolta interpretato come una “guerra civile europea” per le comuni origini dei popoli coinvolti. L’autore identifica nella trincea e nella mitragliatrice gli elementi riassuntivi di questo conflitto, che lo rendono un’espressione della modernità, della società di massa e della civiltà delle macchine. Spiega che gli eserciti si basano ora sulla coscrizione obbligatoria, mobilitando milioni di uomini in una “catena di montaggio della guerra moderna”, dove il successo dipende dalla capacità del paese intero di sostenere la macchina bellica, non solo dell’esercito (gli Imperi Centrali persero per esaurimento delle risorse nazionali, non solo per sconfitta militare). La trincea è vista come un luogo primario di “incontro e rifusione” tra diverse classi sociali, culture e provenienze, che produce nei soldati sia fenomeni di adattamento (assuefazione, cameratismo, memorie durature) che di disadattamento (nevrosi, anonimato, perdita della personalità), problemi con cui medici e psicologi dovettero confrontarsi.

Gli snodi tematici essenziali sono:

- La Prima Guerra Mondiale come “guerra civile” europea e evento di violenza estrema.

- Trincea e mitragliatrice come simboli della modernità, della società di massa e della civiltà delle macchine.

- La “guerra di massa”: basata sulla coscrizione obbligatoria e sulla mobilitazione di milioni di uomini in una “catena di montaggio”.

- Il rapporto tra “paese” ed “esercito”: la guerra vince o perde non per l’esercito in sé, ma per la capacità del paese intero di sostenere lo sforzo bellico.

- La trincea come luogo di incontro sociale e di alterazione psicologica: fusione di classi e culture, con effetti di assuefazione/nevrosi, cameratismo/perdita di personalità.

- Il confronto con i problemi psicologici dei soldati da parte della medicina militare.

2. Perché, secondo l’autore, trincea e mitragliatrice fanno della Prima guerra mondiale ‘un’espressione della modernità e dell’ingresso generale nella società di massa e nella civiltà delle macchine’?

Secondo l’autore, trincea e mitragliatrice fanno della Prima Guerra Mondiale un’espressione della modernità e dell’ingresso nella società di massa e nella civiltà delle macchine per le seguenti ragioni:

- Mitragliatrice e civiltà delle macchine: La mitragliatrice è l’emblema della tecnologia applicata alla distruzione su scala industriale. La sua capacità di sparare un numero elevatissimo di proiettili al minuto la rende una macchina di morte che massimizza le perdite umane con uno sforzo minimo. Simboleggia l’introduzione su vasta scala di armamenti sofisticati e letali, prodotti in serie, che rendono il conflitto più meccanico, impersonale e devastante, riflettendo pienamente la logica della civiltà industriale.

- Trincea e società di massa: La trincea, di conseguenza, diventa la risposta necessaria all’efficacia letale della mitragliatrice e delle artiglierie. Essa simboleggia l’impiego massivo di uomini, che devono essere protetti e difesi. La guerra si trasforma da scontro di élite o di piccoli eserciti professionali in una guerra di logoramento, dove intere popolazioni (“milioni di uomini” provenienti dalla “coscrizione obbligatoria”) vengono mobilitate e impiegate come “materiale” in una “catena di montaggio della guerra moderna”. La trincea è il luogo dove questa massa umana viene confinata, unita nella sofferenza e nella resistenza, perdendo spesso la propria individualità nell’anonimato.

In sintesi, la mitragliatrice rappresenta la meccanizzazione della guerra e la sua potenza distruttiva, mentre la trincea incarna l’organizzazione di massa degli eserciti e la trasformazione della guerra in un processo industriale che coinvolge milioni di individui, facendone il simbolo di una nuova era.

3. In che modo cambia, a parere di Isnenghi, rispetto alle guerre precedenti, il rapporto tra ‘esercito’ e ‘paese’?

A parere di Isnenghi, rispetto alle guerre precedenti, il rapporto tra “esercito” e “paese” cambia radicalmente nella Prima Guerra Mondiale, trasformandosi da una distinzione a una fusione quasi totale.

Nelle “guerre di una volta” (r. 10), l’esercito era una “parte separata” del paese, composto prevalentemente da militari di professione o mercenari. Il conflitto era spesso un affare che riguardava principalmente queste forze armate, con un coinvolgimento indiretto o limitato della popolazione civile.

Nella Prima Guerra Mondiale, invece, il rapporto si modifica come segue:

- Coscrizione obbligatoria e mobilitazione di massa: Gli eserciti non sono più basati su professionisti, ma sulla “coscrizione obbligatoria”. Ciò significa che “milioni di uomini” vengono mobilitati, non solo in prima linea, ma anche nei “servizi” e nelle “retrovie”. La guerra coinvolge una parte preponderante della popolazione maschile abile.

- “Catena di montaggio della guerra moderna”: La guerra diventa un’impresa industriale e organizzativa complessa, che richiede il supporto di tutto il paese. Solo un uomo su sette combatte in prima linea; gli altri sei sono impiegati in funzioni di supporto (logistica, produzione industriale, amministrazione). Questo mostra come l’intera economia e società siano piegate allo sforzo bellico.

- “Guerra totale” (o quasi): Pur non essendo ancora la “guerra totale” del secondo conflitto mondiale (che coinvolgerà i civili quanto i militari), la Prima Guerra Mondiale ne è un’anticipazione. Il successo o la sconfitta dipendono dalla “capacità – diversa da paese a paese – di mettere in campo, pagare e far funzionare una grande e complessa macchina economica, militare e organizzativa”.

- Il paese vince o perde “tutt’intero”: La guerra non è più vinta o persa dal solo esercito sul campo di battaglia. Isnenghi afferma che “quello che vince o che perde, è il paese tutt’intero”. L’esempio degli Imperi Centrali (e dei Tedeschi) è emblematico: essi perdono non per una sconfitta militare decisiva sul campo, ma perché “impossibilitati a resistere e a sostenere, dal paese, l’esercito”. La capacità di produzione, l’approvvigionamento di risorse, il morale interno e la resistenza economica della nazione diventano fattori decisivi per l’esito del conflitto.

In sintesi, la Prima Guerra Mondiale annulla la separazione tra esercito e paese, trasformando la guerra in uno sforzo nazionale totale, dove la sopravvivenza e la vittoria dipendono dalla mobilitazione e dalla resistenza dell’intera collettività.

4. Quali fenomeni di ‘adattamento’ e ‘disadattamento’ vengono riferiti dall’autore rispetto alla vita in trincea e con quali argomentazioni?

L’autore riferisce che la vita in trincea, “luogo primario di incontro e di rifusione del paese nell’esercito”, produce nei singoli soldati sia fenomeni di “adattamento” che di “disadattamento”, che i medici militari, gli psichiatri e gli psicologi dell’epoca dovettero studiare.

I fenomeni di adattamento sono:

- Assuefazione: L’abitudine a condizioni estreme e pericolose, come la sporcizia, il rumore dei bombardamenti, la vicinanza della morte. La mente umana tende ad assuefarsi per sopravvivenza.

- Cameratismo: La convivenza forzata “a così stretto contatto di gomito con degli sconosciuti” (provenienti da diverse classi sociali, condizioni, culture, provenienze regionali, dialetti, mestieri) produce un forte senso di solidarietà e fratellanza tra i commilitoni. Le difficoltà condivise e il pericolo comune creano legami profondi.

- Durevoli memorie: Le esperienze estreme e uniche vissute in trincea lasciano un segno indelebile, generando ricordi che permangono per tutta la vita e che spesso diventano fondamento di racconti e testimonianze.

I fenomeni di disadattamento sono:

- Nevrosi: Le condizioni di stress psicofisico estremo, la paura costante, la perdita di intimità e privato, la violenza inaudita, portano allo sviluppo di gravi disturbi psicologici. La “shell shock” (nevrosi da bombardamento) fu una delle manifestazioni più note di questo disadattamento, riconoscendo per la prima volta l’impatto psicologico della guerra.

- Anonimato e perdita delle personalità: Essere parte di una massa anonima in trincea, dove l’individualità è annullata in nome dell’efficienza militare e della sopravvivenza collettiva, può portare a una perdita del senso di sé, a una spersonalizzazione.

- Mancanza di intimità e privato: La vita a stretto contatto con gli altri, senza alcuno spazio personale, è un fattore di disagio psicologico che contribuisce al disadattamento.

Questi fenomeni sono argomentati da Isnenghi come conseguenze dirette di un ambiente unico e brutale (“fetidi budelli, scavati più o meno profondamente nella dura roccia del Carso o nei prati della Somme”) che costringe gli individui a confrontarsi con situazioni estreme, rivelando la fragilità della psiche umana e la sua capacità di reazione.

Produzione

La Guerra e la Modernità: Trasformazioni Tecnologiche, Strategiche e Umane nel Primo Conflitto Mondiale

La Prima Guerra Mondiale, definita da Mario Isnenghi come un’espressione della “modernità” e dell’ingresso nella “società di massa e nella civiltà delle macchine”, rappresentò uno spartiacque decisivo nella storia dei conflitti armati. Le modalità di svolgimento furono profondamente diverse rispetto alle guerre precedenti, introducendo novità tecnologiche e strategiche che non solo influirono sugli esiti del conflitto, ma ridefinirono radicalmente il concetto stesso di guerra, lasciando un’eredità che si protrae fino ai giorni nostri.

Le novità tecnologiche furono il primo fattore di rottura. La mitragliatrice, come evidenziato da Isnenghi, divenne l’arma simbolo di questa modernità distruttiva. La sua capacità di generare un volume di fuoco senza precedenti rese obsolete le tattiche di attacco tradizionali, causando perdite spaventose. L’artiglieria pesante e i mortai, con la loro potenza di fuoco, trasformarono i campi di battaglia in paesaggi lunari, pieni di crateri e distruzione. L’introduzione di nuovi mezzi come i primi aeroplani, usati inizialmente per la ricognizione e poi per i bombardamenti, e i carri armati (sul fronte occidentale), sebbene ancora rudimentali, prefigurava il ruolo dominante delle forze meccanizzate. Armi chimiche come i gas asfissianti, pur bandite in seguito, aggiunsero un ulteriore livello di orrore e impersonalità al conflitto. Queste innovazioni tecnologiche resero la guerra più letale, più meccanizzata e meno “eroica”, spingendo verso la guerra di logoramento.

Dal punto di vista strategico, la risposta all’innovazione tecnologica fu la guerra di trincea. Le trincee, “fetidi budelli” scavati per chilometri, divennero la caratteristica distintiva del fronte occidentale. Questa strategia di stallo, dettata dalla necessità di protezione contro il fuoco nemico, trasformò il conflitto in una logorante battaglia di attrito, dove i guadagni territoriali erano minimi e le perdite umane immense. Le offensive si trasformarono in carneficine, come le battaglie della Somme o di Verdun, dove milioni di soldati morirono per pochi metri di terreno. Questa staticità fu rotta solo verso la fine del conflitto, con l’introduzione di nuove tattiche e l’uso più massiccio dei carri armati.

Questi cambiamenti ebbero un’influenza decisiva sugli esiti della guerra.

- La prevalenza del fattore economico e industriale: La guerra divenne una “catena di montaggio”, come la definisce Isnenghi, dove la capacità di produrre armi, munizioni, rifornimenti e di mobilitare milioni di uomini fu determinante. Non vinse più solo l’esercito più abile, ma il paese che riusciva a sostenere più a lungo lo sforzo produttivo. Gli Imperi Centrali, come osserva l’autore, persero non tanto per una sconfitta militare decisiva sul campo, quanto per l’esaurimento delle risorse economiche e umane che impedì al “paese tutt’intero” di continuare a sostenere l’esercito. Questo sancì l’ingresso nella logica della “guerra totale”, che si sarebbe pienamente manifestata nel secondo conflitto mondiale.

- Il coinvolgimento della società di massa: La coscrizione obbligatoria mobilitò intere generazioni di uomini. La trincea divenne un “luogo primario di incontro e di rifusione” di diverse classi sociali, culture e dialetti, creando un’inedita omogeneizzazione e un senso di cameratismo forzato, ma anche un profondo trauma psicologico (le nevrosi di guerra). Questo coinvolgimento totale della popolazione, sia al fronte che nelle retrovie, cambiò per sempre il rapporto tra cittadini e stato.

- La perdita di vite umane su scala mai vista: L’applicazione della tecnologia alla guerra, unita alle strategie di logoramento, portò a un numero di morti e feriti senza precedenti, ridisegnando la demografia e la psicologia delle nazioni europee. Intere generazioni furono falcidiate, lasciando un’eredità di dolore e traumi che si protrasse per decenni.

Il fenomeno descritto nel brano di Isnenghi, ovvero la trasformazione della guerra in un evento di massa e industrializzato, ha avuto riferimenti in altri contesti storici successivi.

- La Seconda Guerra Mondiale rappresenta l’apice della “guerra totale”, dove il coinvolgimento dei civili, attraverso bombardamenti aerei e stermini di massa, fu ancora più sistematico. L’uso di tecnologie come il radar, l’energia atomica (bombe di Hiroshima e Nagasaki) e la logistica su scala globale, trasformò ulteriormente il conflitto.

- Le guerre moderne, pur se spesso “asimmetriche” o combattute con mezzi diversi, continuano a essere guerre di massa. L’uso della tecnologia (droni, cyber-guerra, intelligenza artificiale) è sempre più sofisticato, e il coinvolgimento dell’intera società, seppur non sempre attraverso la coscrizione obbligatoria, si manifesta nell’importanza della propaganda, della mobilitazione economica e del consenso interno (come visto nell’attuale conflitto in Ucraina, dove la resistenza del paese è cruciale).

In conclusione, la Prima Guerra Mondiale non fu solo una guerra, ma un catalizzatore di cambiamenti che accelerarono l’ingresso nella modernità. Le sue innovazioni tecnologiche e strategiche, insieme al coinvolgimento totale della società, la resero un conflitto di proporzioni e violenza inaudite, i cui effetti si protrassero ben oltre il 1918. Comprendere questa trasformazione è fondamentale per analizzare i conflitti successivi e per riflettere sulla perenne e tragica facilità con cui l’umanità sviluppa mezzi sempre più sofisticati di distruzione di massa.