Lo sport al femminile, tra stereotipi da abbattere ed empowerment da coltivare

14 Giugno 2025

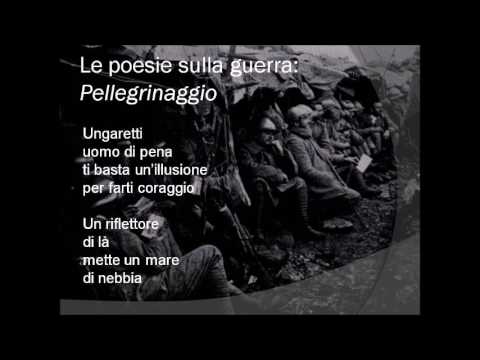

Analisi della poesia Pellegrinaggio di Giuseppe Ungaretti

14 Giugno 2025Traccia svolta di un tema sul rapporto tra donne costituzione, e sul raggiungimento del suffragio universale femminile il 2 giugno 1946

TRACCIA

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2023

TRACCIA TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C2

Testo tratto da: Maria Antonietta Falchi, Donne e costituzione: tra storia e attualità, in Il 75° anniversario della Costituzione, “Storia e memoria”, anno XXXI, n° 1/2022, ILSREC Liguria, p. 46.

«Il 2 giugno 1946 il suffragio universale e l’esercizio dell’elettorato passivo portarono per la prima volta in Parlamento anche le donne. Si votò per il referendum istituzionale tra Monarchia o Repubblica e per eleggere l’Assemblea costituente che si riunì in prima seduta il 25 giugno 1946 nel palazzo di Montecitorio. Su un totale di 556 deputati furono elette 21 donne […]. Cinque di loro entrarono nella “Commissione dei 75” incaricata di elaborare e proporre la Carta costituzionale […]

Alcune delle Costituenti divennero grandi personaggi, altre rimasero a lungo nelle aule parlamentari, altre ancora, in seguito, tornarono alle loro occupazioni. Tutte, però, con il loro impegno e le loro capacità, segnarono l’ingresso delle donne nel più alto livello delle istituzioni rappresentative. Donne fiere di poter partecipare alle scelte politiche del Paese nel momento della fondazione di una nuova società democratica.

Per la maggior parte di loro fu determinante la partecipazione alla Resistenza. Con gradi diversi di impegno e tenendo presenti le posizioni dei rispettivi partiti, spesso fecero causa comune sui temi dell’emancipazione femminile, ai quali fu dedicata, in prevalenza, la loro attenzione. La loro intensa passione politica le porterà a superare i tanti ostacoli che all’epoca resero difficile la partecipazione delle donne alla vita politica.

Ebbe inizio così quell’importante movimento in difesa dei diritti umani e soprattutto della pari dignità e delle pari opportunità che le nostre Costituenti misero al centro del dibattito.»

Maria Antonietta Falchi, Donne e costituzione: tra storia e attualità, in Il 75° anniversario della Costituzione, “Storia e memoria”, anno XXXI, n° 1/2022, ILSREC Liguria, p. 46.

A partire dal contenuto del testo proposto e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti su come i principi enunciati dalla Costituzione della Repubblica italiana hanno consentito alle donne di procedere sulla via della parità. Puoi illustrare le tue riflessioni con riferimenti a singoli articoli della Costituzione, ad avvenimenti, leggi, movimenti o personaggi significativi per questo percorso. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

SVOLGIMENTO

La Costituzione e il Cammino Incompiuto della Parità di Genere

Il testo di Maria Antonietta Falchi, “Donne e costituzione: tra storia e attualità”, ci riporta a un momento epocale della storia italiana: il 2 giugno 1946, quando per la prima volta il suffragio universale consentì alle donne di votare e di essere elette, segnando il loro ingresso nel Parlamento e nell’Assemblea Costituente. Questo evento non fu solo una conquista formale, ma il punto di partenza di un lungo e complesso cammino verso la parità di genere, un percorso guidato dai principi sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana. Sebbene la strada sia ancora lunga, i principi enunciati dalla Carta Costituzionale hanno fornito le fondamenta giuridiche e morali indispensabili affinché le donne potessero procedere sulla via della piena uguaglianza.

Il 2 Giugno 1946: Una Rivoluzione Silenziosa

La data del 2 giugno 1946 rappresenta un momento di svolta democratico e sociale per l’Italia. Il diritto di voto alle donne, ottenuto dopo decenni di lotte e rivendicazioni (spesso silenziate o ignorate), significò non solo un allargamento della base democratica, ma un riconoscimento fondamentale della piena cittadinanza femminile. L’elezione di 21 donne all’Assemblea Costituente, e in particolare la presenza di cinque di esse nella cruciale “Commissione dei 75” incaricata di elaborare la Carta Costituzionale, testimonia una partecipazione attiva e consapevole. Queste “Costituenti”, spesso provenienti dalla Resistenza e animate da una “intensa passione politica”, seppero portare nel dibattito temi fondamentali come l’emancipazione femminile, ponendo le basi per una società più giusta e inclusiva. Il loro impegno, come evidenzia Falchi, “segnò l’ingresso delle donne nel più alto livello delle istituzioni rappresentative”, un simbolo potentissimo in un paese che si ricostruiva dalle macerie della guerra e del fascismo.

I Principi Costituzionali: Fondamenta della Parità

I principi enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana sono il cuore pulsante del percorso verso la parità. Articoli come il celebre Articolo 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”) sono la pietra angolare. L’esplicito divieto di discriminazione basato sul sesso e l’impegno della Repubblica a “rimuovere gli ostacoli” hanno fornito il quadro giuridico per tutte le successive riforme.

A questo si aggiungono altri articoli cruciali:

- Articolo 37: Protegge il lavoro della donna, affermando il diritto a pari retribuzione per pari lavoro e condizioni che le consentano di svolgere la sua “essenziale funzione familiare” assicurando alla madre e al bambino un’adeguata protezione. Questo articolo ha permesso di tutelare le lavoratrici, anche se la piena attuazione della parità salariale è ancora una sfida aperta.

- Articolo 51: Stabilisce che “Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Questo principio ha aperto le porte della vita politica e amministrativa alle donne, ponendo le basi per la loro partecipazione attiva nella sfera pubblica.

L’azione delle Costituenti fu determinante nel plasmare questi principi. La loro “intensa passione politica” e la capacità di “fare causa comune sui temi dell’emancipazione femminile” permisero di inserire nella Carta garanzie fondamentali, spesso superando “tanti ostacoli” e pregiudizi dell’epoca.

Il Percorso verso la Parità: Leggi, Movimenti e Nuove Consapevolezze

I principi costituzionali, tuttavia, non si traducono automaticamente in realtà. La loro attuazione è stata un processo lungo e spesso conflittuale, alimentato da movimenti sociali e da successive leggi:

- Riforme del Diritto di Famiglia (1975): Questa riforma epocale ha abolito la patria potestà, stabilendo la parità giuridica tra i coniugi e la parità di diritti e doveri per i figli nati fuori dal matrimonio, modificando profondamente il tessuto sociale e familiare italiano.

- Legge sul Divorzio (1970) e sull’Aborto (1978): Queste leggi, frutto di un intenso dibattito sociale e politico, e di massicce mobilitazioni femministe, hanno rappresentato conquiste fondamentali per l’autodeterminazione delle donne, riconoscendo la loro libertà di scelta su aspetti cruciali della vita personale e riproduttiva.

- Leggi sulle Pari Opportunità e contro la violenza di genere: Dagli anni ’90 in poi, sono state introdotte normative per contrastare le discriminazioni sul lavoro, promuovere le pari opportunità e, più recentemente, per contrastare la violenza sulle donne (Legge sul femminicidio del 2013, Codice Rosso del 2019). Questi interventi legislativi sono il tentativo di tradurre il principio costituzionale di dignità e uguaglianza in protezione concreta.

La mia conoscenza del percorso civico e le esperienze extrascolastiche mi mostrano come il movimento femminista degli anni ’70 sia stato determinante nel portare all’attenzione pubblica e politica le istanze delle donne, spesso scontrandosi con una società ancora patriarcale e reticente al cambiamento. Le manifestazioni, i dibattiti, la diffusione di una nuova consapevolezza sul corpo e sui diritti sono stati fondamentali per spingere l’ordinamento giuridico a conformarsi sempre più ai principi costituzionali. Ancora oggi, movimenti come “Non una di meno” continuano a denunciare la violenza di genere e la disparità di genere (come sottolineato da Dacia Maraini in “Solo la scuola può salvarci dagli orribili femminicidi”, vedi C1 Sessione ordinaria 2023), ricordando che l’uguaglianza de iure non sempre corrisponde a quella de facto.

Sfide Attuali e un Cammino Ancor Lontano

Nonostante i progressi normativi e la maggiore consapevolezza, la via della parità è ancora un cammino incompiuto. Le donne continuano a subire violenza di genere, sia fisica che psicologica, e i femminicidi rimangono una tragica realtà. La disparità salariale persiste, così come la sottorappresentazione femminile nei ruoli di leadership in politica, economia, scienza e accademia. La conciliazione tra vita professionale e familiare rimane una sfida prevalentemente a carico delle donne, ostacolando la loro piena partecipazione al mondo del lavoro. Emerge, nelle mie osservazioni quotidiane, una persistenza di stereotipi di genere, anche inconsci, che influenzano le scelte professionali (es. poche donne in STEM o in ruoli tecnici) e limitano le aspirazioni.

In conclusione, la Costituzione italiana, con i principi enunciati dalle madri Costituenti, ha gettato basi solidissime per il cammino delle donne verso la parità. Essa è un faro che continua a illuminare la strada, offrendo gli strumenti giuridici per la tutela dei diritti e per la promozione di un’uguaglianza piena. Tuttavia, come la storia ci insegna, le leggi da sole non bastano. È necessaria una costante vigilanza, un impegno civile e politico incessante, e un profondo cambiamento culturale affinché i principi di pari dignità e pari opportunità diventino una realtà tangibile in ogni aspetto della vita delle donne e degli uomini. Solo così l’Italia potrà dirsi pienamente una “nuova società democratica” fondata sui valori che le nostre Costituenti, con coraggio e lungimiranza, posero al centro del dibattito.