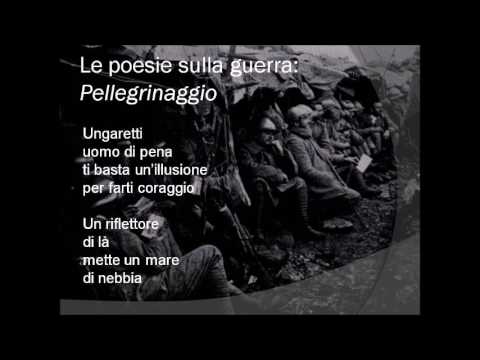

Analisi della poesia Pellegrinaggio di Giuseppe Ungaretti

14 Giugno 2025

La guerra fredda e l’equilibrio del terrore

15 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una analisi di un testo tratto dal romanzo “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello

TRACCIA

Sessione ordinaria 2024 – Prima prova scritta – Ministero dell’istruzione e del merito

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A2

Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, edizione a cura di Simona Micali, Feltrinelli, Milano, 2017, pp.12-14.

«Soddisfo, scrivendo, a un bisogno di sfogo, prepotente. Scarico la mia professionale impassibilità e mi vendico, anche; e con me vendico tanti, condannati come me a non esser altro, che una mano che gira una manovella.

Questo doveva avvenire, e questo è finalmente avvenuto! L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse.

Viva la Macchina che meccanizza la vita! Vi resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare.

Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto? È per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni.

La macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingojarsi la nostra anima, di divorar la nostra vita. E come volete che ce le ridiano, l’anima e la vita, in produzione centuplicata e continua, le macchine? Ecco qua: in pezzetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e precisi, da farne, a metterli sù, uno su l’altro, una piramide che potrebbe arrivare alle stelle. Ma che stelle, no, signori! Non ci credete. Neppure all’altezza d’un palo telegrafico. Un soffio li abbatte e li ròtola giù, e tal altro ingombro, non più dentro ma fuori, ce ne fa, che – Dio, vedete quante scatole, scatolette, scatolone, scatoline? – non sappiamo più dove mettere i piedi, come muovere un passo.

Ecco le produzioni dell’anima nostra, le scatolette della nostra vita! Che volete farci? Io sono qua. Servo la mia macchinetta, in quanto la giro perché possa mangiare. Ma l’anima, a me, non mi serve. Mi serve la mano; cioè serve alla macchina. L’anima in pasto, in pasto la vita, dovete dargliela voi signori, alla macchinetta ch’io giro. Mi divertirò a vedere, se permettete, il prodotto che ne verrà fuori. Un bel prodotto e un bel divertimento, ve lo dico io.»

Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, edizione a cura di Simona Micali, Feltrinelli, Milano, 2017, pp.12-14.

Nel romanzo pubblicato nel 1925 con il titolo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Luigi Pirandello (1867 – 1936) affronta il tema del progresso tecnologico e riflette sui suoi possibili effetti.

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Sintetizza il contenuto del brano e individua la tesi sostenuta dal protagonista.

- Nel testo Pirandello utilizza numerosi espedienti espressivi: individuali e illustrane lo scopo.

- Commenta la frase ‘Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?’.

- Illustra la visione del futuro che Serafino prospetta quando afferma: ‘Mi divertirò a vedere, se permettete, il prodotto che ne verrà fuori. Un bel prodotto e un bel divertimento, ve lo dico io.’

Interpretazione

Sulla base dell’analisi condotta, approfondisci l’interpretazione complessiva del brano, facendo ricorso a tue conoscenze e letture personali, con opportuni collegamenti ad altri testi e autori a te noti che presentino particolari riferimenti agli effetti che lo sviluppo tecnologico può produrre sugli individui e sulla società contemporanea.

SVOLGIMENTO

La Macchina come Mostro: L’Uomo Alienato nella Civiltà Tecnica di Pirandello

Il brano tratto dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925) di Luigi Pirandello è una meditazione lucida e inquietante sul rapporto tra l’uomo e il progresso tecnologico. Attraverso la voce del protagonista, Serafino Gubbio, operatore cinematografico, l’autore affronta il tema degli effetti disumanizzanti della macchina, che da strumento diviene padrona, riducendo l’individuo a mero ingranaggio e spogliandolo della sua essenza più autentica. Il testo è una critica amara e profetica di una modernità che, pur nata dall’ingegno umano, sembra destinata a celebrare il “trionfo della stupidità” e a trasformare la vita in un’inarrestabile, banale serialità.

Comprensione e Analisi

1. Sintetizza il contenuto del brano e individua la tesi sostenuta dal protagonista.

Il brano è uno sfogo del protagonista Serafino Gubbio, che, attraverso la scrittura, cerca di liberarsi dall’impassibilità imposta dal suo mestiere di operatore cinematografico, ridotto a “mano che gira una manovella”. Serafino denuncia che l’uomo, un tempo creatore e adoratore dei propri sentimenti, ha ora abbandonato le sue emozioni per fabbricare nuove “divinità” di ferro e acciaio – le macchine – di cui è diventato servo e schiavo. Invocando sarcasticamente il “trionfo della stupidità”, egli argomenta che, nonostante l’ingegno speso per crearle, le macchine sono diventate padrone e divorano l’anima e la vita umana, restituendole in “pezetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e precisi”, che, se accumulati, formano una piramide fragile e illusoria. Serafino, con distaccata ironia, invita gli “signori” (forse i responsabili di tale progresso o i fruitori passivi) a continuare a nutrire le macchine con la propria essenza, preannunciando un futuro di produzione seriale e di divertimento banale.

La tesi principale sostenuta dal protagonista è che il progresso tecnologico, lungi dal migliorare la condizione umana, ha invertito il rapporto tra uomo e macchina: l’uomo è diventato schiavo e strumento della sua stessa creazione, che lo priva dell’anima, della vita autentica e della libertà, portando a una deumanizzazione e a una trionfo della stupidità sulla complessità dell’esistenza.

2. Nel testo Pirandello utilizza numerosi espedienti espressivi: individuali e illustrane lo scopo.

Pirandello, attraverso la voce di Serafino Gubbio, impiega una varietà di espedienti espressivi per rafforzare il suo messaggio critico e coinvolgere il lettore:

- Ironia e Sarcasmo: Sono pervasivi nel testo. Frasi come “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” o la promessa di “deliziose stupidità” e di “Un bel prodotto e un bel divertimento” sono chiaramente ironiche. Lo scopo è quello di evidenziare l’assurdità e la perversione del progresso, capovolgendo il significato comune delle parole per denunciare una realtà distorta.

- Metafore: Le macchine sono descritte con metafore potenti: “nuove divinità”, “mostri”, “macchine voraci”. L’uomo è ridotto a “una mano che gira una manovella”, la vita e l’anima diventano “pasto” o “scatolette”. Lo scopo è rendere tangibile la disumanizzazione, la sacralizzazione della tecnologia e il suo potere distruttivo e divorante sull’essenza umana.

- Antitesi e Contrasti: Il testo è costruito su forti contrasti: l’uomo “poeta” che deificava i sentimenti contro l’uomo “saggio e industre” che diventa “servo e schiavo” delle macchine; “ingegno e studio” spesi per la creazione contro il “trionfo della stupidità” che ne deriva; “anima e vita” in pasto contrapposte a “pezetti e bocconcini” prodotti in serie. Lo scopo è sottolineare la regressione umana e la perversione dei valori.

- Interrogative Retoriche: “Vi resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e di mente?”, “che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?”, “E come volete che ce le ridiano, l’anima e la vita, in produzione centuplicata e continua, le macchine?”. Lo scopo è coinvolgere direttamente il lettore, stimolare la sua riflessione critica, esprimere un senso di impotenza e disperazione di fronte a un processo ineluttabile.

- Anafore e Ripetizioni: L’uso insistito di espressioni come “date, date qua”, “ogni giorno, ogni ora, ogni minuto”, “scatole, scatolette, scatolone, scatoline”, “in pasto, in pasto la vita” ha lo scopo di enfatizzare l’insistenza, la serialità, la quantità smodata, l’ineluttabilità del processo divorante delle macchine e la ripetitività della produzione.

- Linguaggio colloquiale e diretto: L’uso di espressioni come “ve lo dico io” o la confidenzialità di “o signori” creano un senso di dialogo diretto con il lettore, rafforzando la tesi e la percezione della rassegnazione amara di Serafino.

3. Commenta la frase ‘Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?’.

Questa frase è un’interrogativa retorica carica di profondo significato critico.

- “La loro fame”: Si riferisce alla fame insaziabile e inarrestabile delle macchine. Questa “fame” è metaforica e allude all’esigenza della produzione industriale di essere costantemente alimentata con materia prima, energia, ma soprattutto, in questo contesto, con la forza lavoro, la creatività e, in ultima analisi, la vita stessa degli esseri umani. La macchina è un’entità vorace che non si ferma mai.

- “Nella fretta incalzante di saziarle”: Questa espressione sottolinea il ritmo accelerato e compulsivo imposto dalla logica industriale. La produzione non tollera pause; c’è una pressione costante per aumentare la quantità e la velocità, per massimizzare il profitto e soddisfare la domanda (reale o indotta). Questa “fretta” si traduce in un’ansia costante per l’essere umano, costretto a stare al passo.

- “che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?”: Qui l’interrogativa retorica raggiunge il suo culmine. “Pasto” è ancora una metafora per indicare l’energia vitale, la creatività, il tempo, l’anima stessa che l’uomo è costretto a “estrarre da sé” per nutrire la macchina. La domanda implicitamente afferma l’impossibilità di sostenere indefinitamente questo ritmo. Le risorse umane – fisiche, mentali, emotive – sono finite, a differenza della “fame” insaziabile della macchina. Questo porta all’esaurimento, all’alienazione e alla spersonalizzazione dell’individuo, ridotto a una fonte inesauribile (ma in realtà esauribile) di energia per il meccanismo produttivo.

La frase esprime quindi la disperazione e l’ineluttabilità di una condizione in cui l’uomo è costretto a sacrificare la propria essenza per alimentare un sistema che lo consuma.

4. Illustra la visione del futuro che Serafino prospetta quando afferma: ‘Mi divertirò a vedere, se permettete, il prodotto che ne verrà fuori. Un bel prodotto e un bel divertimento, ve lo dico io.’

La visione del futuro che Serafino prospetta in queste ultime battute è profondamente disincantata, rassegnata e pervasa da un’amara ironia.

- Divertimento cinico dell’osservatore: L’espressione “Mi divertirò a vedere, se permettete” mostra Serafino che si pone come uno spettatore distaccato, quasi un osservatore scientifico della tragedia umana. Il suo “divertimento” non è gioia, ma un cinismo frutto della consapevolezza e dell’impotenza. È la vendetta, come dice all’inizio del brano, di chi è condannato a guardare senza poter agire.

- “Un bel prodotto e un bel divertimento”: Questa è la massima espressione dell’ironia pirandelliana. Il “prodotto” che uscirà dalle macchine che divorano l’anima e la vita umana sarà tutt’altro che “bello”. Saranno “pezetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e precisi”, una “piramide” di cose insignificanti e fragili. Il “divertimento” sarà l’osservazione di questa deumanizzazione e della futilità della produzione. Serafino prospetta un futuro in cui la qualità e il senso della vita saranno annullati a favore della quantità e della serialità.

- Trionfo della stupidità e della banalità: La visione del futuro è quella di un mondo in cui l’intelligenza umana che ha creato le macchine sarà sopraffatta dalla stupidità del prodotto che esse generano. Le “scatole, scatolette, scatolone, scatoline” simboleggiano la serialità, la mancanza di originalità e l’ingombro di oggetti superflui che soffocano lo spazio vitale.

- Ineluttabilità del destino: La rassegnazione di Serafino è totale. Egli non vede vie d’uscita, ma solo la possibilità di osservare il processo in atto. La sua “anima, a me, non mi serve. Mi serve la mano; cioè serve alla macchina” è l’accettazione della sua riduzione a mero strumento, e la proiezione di questo destino sull’intera umanità. Il futuro è un monito sulla perdita definitiva dell’autonomia e dell’essenza umana.

Interpretazione

Il brano dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore è uno dei testi più emblematici di Luigi Pirandello sulla critica al progresso tecnologico e ai suoi effetti disumanizzanti sull’individuo e sulla società contemporanea. Il romanzo, pubblicato nel 1925, anticipa con straordinaria lucidità tematiche che sarebbero diventate centrali nel Novecento: l’alienazione dell’uomo nella civiltà industriale, la mercificazione dell’esistenza, la perdita di identità e la riduzione dell’individuo a ingranaggio.

La figura di Serafino Gubbio, l'”operatore” cinematografico che gira una manovella, è il simbolo stesso di questa alienazione. Il suo lavoro lo costringe a un’impassibilità professionale, a una disconnessione emotiva dalla realtà che filma. È ridotto a una “mano che gira una manovella”, perdendo la sua anima e la sua autonomia. Questa condizione si lega strettamente alla crisi dell’identità, un tema cardine di tutta la produzione pirandelliana. L’uomo, imprigionato in ruoli e funzioni imposte dalla società o dalla tecnologia, non riesce più a riconoscersi, a vivere pienamente la sua autenticità. Serafino, come altri “inetti” pirandelliani (si pensi a Mattia Pascal o Vitangelo Moscarda), è un personaggio che cerca di sfuggire alla sua “maschera” (quella dell’operatore indifferente), ma finisce per essere inghiottito dal meccanismo.

La critica di Pirandello non è diretta alla tecnologia in sé, ma al suo uso e all’impatto sulla condizione umana. La macchina, da strumento al servizio dell’uomo, diventa un “mostro”, una “nuova divinità” che esige un tributo costante: l’anima e la vita umana. Questo è un profondo pessimismo sulla modernità. Il progresso tecnico, anziché liberare l’uomo, lo imprigiona in una nuova forma di schiavitù, una “fretta incalzante” di produzione e consumo che lo esaurisce. Il risultato è il “trionfo della stupidità” e la produzione di “pezetti e bocconcini” di vita, standardizzati e privi di significato, che culminano nella visione delle “scatole, scatolette”, simbolo della serialità e della mercificazione dell’esistenza.

Questa visione pirandelliana può essere messa in relazione con altri testi e autori che hanno affrontato gli effetti dello sviluppo tecnologico:

- Charlie Chaplin, Tempi Moderni (1936): Il film di Chaplin è forse il correlativo filmico più celebre della critica pirandelliana. Charlot, l’operaio incastrato nella catena di montaggio, ridotto a mero automa che ripete gesti meccanici, incarna l’alienazione e la deumanizzazione del lavoro industriale. La sua comicità amara rivela la tragedia di un’umanità che perde la sua libertà e la sua anima di fronte al ritmo inarrestabile delle macchine.

- Aldous Huxley, Brave New World (1932): Questo romanzo distopico descrive una società futura in cui la tecnologia (genetica, condizionamento psicologico, droghe) è usata per controllare ogni aspetto dell’esistenza umana, garantendo stabilità sociale ma a costo della libertà individuale, delle emozioni autentiche e della creatività. L’uomo è “prodotto” in serie, come un “pezetto d’uno stampo”, in nome di un’efficienza totalitaria.

- George Orwell, 1984 (1949): Sebbene più incentrato sul controllo politico, il romanzo di Orwell mostra come la tecnologia (schermi televisivi, sorveglianza) possa essere usata per un controllo totale sul pensiero e sulla vita privata dell’individuo, annullando la sua identità e riducendolo a un numero in un sistema spersonalizzante.

- Primo Levi: Sebbene in “Alla nuova luna” (vedi A1 Sessione straordinaria 2023) Levi celebri la potenza dell'”intelligenza laica” che pone “nuovi luminari” nel cielo, egli è anche profondamente consapevole dei pericoli della scienza e della tecnologia quando vengono usate per la distruzione di massa (Hiroshima). Se in Levi c’è un monito etico, in Pirandello c’è una rassegnata constatazione di una disumanizzazione già in atto.

- Luciano Floridi (intervista “Uomo e intelligenza artificiale: le prossime sfide dell’onlife”, vedi B3 Sessione suppletiva 2023): Floridi, pur distinguendo l’IA come “ossimoro” (non vera intelligenza), condivide la preoccupazione che “per far funzionare sempre meglio l’IA si trasformi il mondo a sua dimensione”, portando l’uomo ad adattarsi alla tecnologia e non viceversa. Pirandello aveva già intuito questa inversione di ruoli.

In conclusione, il brano dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore è un’opera di straordinaria preveggenza. Pirandello, attraverso la figura dell’operatore, ci mette di fronte alla tragica realtà di una modernità che, pur nata dall’ingegno umano, rischia di divorare l’anima e la vita stessa, trasformando gli individui in ingranaggi di una macchina insaziabile. La sua critica alla meccanizzazione dell’esistenza, alla perdita di autenticità e alla futilità di una produzione senza senso, rimane un monito potente per la società contemporanea, invitandoci a riflettere sui pericoli di un progresso tecnologico che non sia guidato da un profondo senso etico e umanistico.