La guerra fredda e l’equilibrio del terrore

15 Giugno 2025

Il silenzio è importante e prezioso

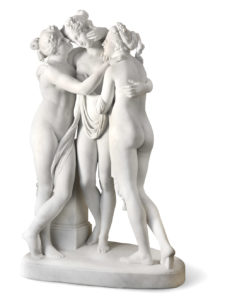

15 Giugno 2025📘La Bella Italia: niente caratterizza e affascina chi si accosta al nostro paese quanto la bellezza e unicità del patrimonio culturale e naturale italiano ✨

TRACCIA

Prima prova scritta – Sessione ordinaria 2024 – Ministero dell’istruzione e del merito –ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – PROVA DI ITALIANO

📚 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B2

Testo tratto da: Maria Agostina Cabiddu, in Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti), n° 4/2020 del 13/11/2020, pp. 367, 383 – 384.

«Bellezza, a nostro avviso, dovrebbe essere, in una immaginaria carta di identità dell’Italia, il primo fra i suoi segni particolari, questa essendo, principalmente, la ragione per cui milioni di visitatori arrivano ogni anno nel nostro Paese, attratti dal suo immenso patrimonio naturale e culturale, che non ha eguali nel resto del mondo, e dalla densità e diffusione, cioè dal radicamento di questo patrimonio nel territorio, nella storia e nella coscienza del suo popolo. […]

La lungimirante intuizione dei Costituenti di riunire in un unico articolo e di collocare fra i principi fondamentali la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ci dice non solo del rango da essi assegnato a beni e interessi con ciò posti a fondamento dell’identità nazionale ma anche della loro consapevolezza circa lo stretto legame tra memoria del passato e proiezione nel futuro di un Paese così ricco di storia, natura e cultura come l’Italia. […]

Sappiamo come la furia della ricostruzione prima e il prevalere delle ragioni di un malinteso sviluppo economico poi abbiano troppo spesso pretermesso¹ quei principi, finendo per colpire anche il nesso fra salvaguardia del patrimonio e progresso culturale e sociale del Paese che la Costituzione indica come fondamentale. […]

Eppure, a ben guardare, la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno e anzi spesso si è tradotta in manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva e nella nascita di formazioni sociali, più o meno strutturate, per la cura delle cose d’arte, dei paesaggi e dei luoghi “del cuore”, per l’organizzazione di festival e manifestazioni culturali e artistiche di diverso genere: da Italia Nostra al Touring Club Italia, al FAI fino alle associazioni e comitati privi di personalità giuridica ma non per questo meno capaci di testimoniare quei “legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza”.

Questo è, allora, il punto: la crescente domanda di arte, di musica, di paesaggio, di letteratura, in una parola di “bellezza” non può, in alcun modo, essere ricondotta alla categoria dei “beni di lusso” o, peggio, all’effimero e al superfluo. Al contrario, essa ha direttamente a che fare con il senso di appartenenza, di identità e memoria, con il benessere e la (qualità della) vita delle persone e delle comunità, insomma con una cittadinanza “pleno iure” e se è così nessuno deve rimanerne escluso.»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Riassumi il contenuto del brano nei suoi snodi tematici essenziali.

- Per quale motivo, a tuo avviso, ‘l’intuizione dei Costituenti’ è definita ‘lungimirante’?

- Nel brano si afferma che ‘la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno’: individua i motivi di tale convinzione.

- Perché, a giudizio dell’autrice, la ‘crescente domanda […] di “bellezza”‘ non può rientrare nella ‘categoria dei “beni di lusso”‘?

Produzione

Sulla base delle tue conoscenze personali, delle tue esperienze e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sulla tematica proposta nel brano. Argomenta in modo tale che gli snodi della tua esposizione siano organizzati in un testo coerente e coeso.

NOTA:

¹ pretermesso: omesso, tralasciato.

SVOLGIMENTO

La Bellezza come Fondamento: Il Patrimonio Culturale e Naturale tra Costituzione e Sviluppo Sostenibile

Il testo di Maria Antonietta Falchi, tratto da “Donne e costituzione: tra storia e attualità”, introduce con forza il concetto che la bellezza dovrebbe essere il “primo fra i suoi segni particolari” nell’immaginaria carta d’identità dell’Italia. Questa affermazione, che lega indissolubilmente il nostro immenso patrimonio naturale e culturale all’identità nazionale e alla coscienza del suo popolo, offre uno spunto cruciale per riflettere sulla sua tutela e valorizzazione. Condivido pienamente l’analisi dell’autrice: la lungimirante intuizione dei Costituenti, la tenacia della cittadinanza attiva e la crescente domanda di “bellezza” come bene non di lusso, sono pilastri fondamentali. Tuttavia, la realtà di un “malinteso sviluppo economico” ha troppo spesso compromesso questi principi, rendendo la piena salvaguardia del patrimonio una sfida ancora aperta e un impegno costante per una “cittadinanza ‘pleno iure'”.

Comprensione e Analisi

1. Riassumi il contenuto del brano nei suoi snodi tematici essenziali.

Il brano di Maria Antonietta Falchi pone la bellezza (intesa come patrimonio naturale e culturale diffuso e radicato) come il principale segno distintivo dell’Italia e la ragione dell’attrattività per milioni di visitatori. L’autrice elogia l’intuizione lungimirante dei Costituenti che, con un unico articolo (il 9°) tra i principi fondamentali, collegarono lo sviluppo culturale e la ricerca scientifica alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, riconoscendo lo stretto legame tra memoria e futuro dell’identità nazionale. Viene però evidenziato come la furia della ricostruzione e un malinteso sviluppo economico abbiano spesso “pretermesso” tali principi, danneggiando il patrimonio e il nesso tra la sua salvaguardia e il progresso del Paese. Nonostante ciò, la coscienza della funzione civile del patrimonio non è mai venuta meno, traducendosi in manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva e nella nascita di associazioni (Italia Nostra, Touring Club Italia, FAI) che curano i “luoghi del cuore” e organizzano eventi culturali, testimoniando un “patto di cittadinanza”. Infine, l’autrice conclude che la crescente domanda di “bellezza” non è un lusso, ma è intrinsecamente legata al senso di appartenenza, identità, memoria, benessere e qualità della vita, essendo essenziale per una “cittadinanza ‘pleno iure'” a cui nessuno deve essere escluso.

2. Per quale motivo, a tuo avviso, ‘l’intuizione dei Costituenti’ è definita ‘lungimirante’?

L’intuizione dei Costituenti è definita “lungimirante” per diversi motivi cruciali che ne sottolineano la capacità di guardare ben oltre il contesto immediato del dopoguerra:

- Contesto storico: Nel 1946, l’Italia era un paese devastato dalla guerra, con priorità apparentemente concentrate sulla ricostruzione materiale, sull’economia e sull’assetto politico. In questo scenario, l’aver posto la tutela del patrimonio culturale e naturale e la promozione dello sviluppo culturale e scientifico tra i principi fondamentali della Costituzione (Articolo 9), piuttosto che in un articolo secondario, dimostra una straordinaria visione a lungo termine.

- Riconoscimento del valore identitario: I Costituenti intuirono che il patrimonio non fosse solo un insieme di beni materiali o estetici, ma il fondamento stesso dell’identità nazionale, un ponte tra la “memoria del passato e la proiezione nel futuro”. Comprendevano che l’Italia è ciò che è grazie alla sua storia, alla sua arte e alla sua natura.

- Legame inscindibile tra natura, cultura e scienza: L’articolo 9 riunisce in un unico precetto la tutela del “paesaggio” e del “patrimonio storico e artistico” con la promozione dello “sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”. Questa integrazione anticipa una visione olistica, riconoscendo che la bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale è inscindibile dalla produzione intellettuale e scientifica della Nazione, e che il progresso non può avvenire senza rispetto e valorizzazione di queste radici.

- Funzione civile e democratica: L’intuizione fu lungimirante anche perché riconobbe al patrimonio una funzione civile, cioè un ruolo attivo nella costruzione della democrazia e nella formazione della coscienza collettiva, superando una visione meramente estetica o elitaria.

In sintesi, i Costituenti furono lungimiranti perché seppero vedere oltre l’emergenza, riconoscendo nel patrimonio culturale e naturale non un lusso, ma un valore strategico e identitario per il futuro della Repubblica.

3. Nel brano si afferma che ‘la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno’: individua i motivi di tale convinzione.

La convinzione che “la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno” si fonda sui seguenti motivi, che evidenziano una persistente e attiva partecipazione della cittadinanza:

- Manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva: Nonostante i principi costituzionali siano stati spesso “pretermessi” (omessi, tralasciati) da una certa logica di sviluppo, la sensibilità dei cittadini non è venuta meno. Ciò si è tradotto in azioni dirette e autonome per la tutela.

- Nascita di formazioni sociali e associazioni: La convinzione è supportata dalla nascita e dall’attività di organizzazioni dedicate alla cura e alla valorizzazione del patrimonio. L’autrice cita esplicitamente esempi come Italia Nostra, il Touring Club Italia e il FAI (Fondo Ambiente Italiano), ma anche “associazioni e comitati privi di personalità giuridica”. Questo dimostra un impegno organizzato e diffuso a livello di base.

- Cura dei “luoghi del cuore”: Queste formazioni sociali si dedicano alla “cura delle cose d’arte, dei paesaggi e dei luoghi ‘del cuore'”. L’espressione “luoghi del cuore” sottolinea un legame emotivo e personale con il patrimonio, che va oltre il mero interesse culturale e si traduce in un attaccamento identitario.

- Organizzazione di festival e manifestazioni culturali: La vitalità di questa coscienza si manifesta anche attraverso l’organizzazione di numerosi “festival e manifestazioni culturali e artistiche di diverso genere”. Queste iniziative non solo promuovono il patrimonio, ma creano occasioni di partecipazione e fruizione collettiva.

- Il “patto di cittadinanza”: L’autrice conclude che queste attività testimoniano “quei legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza”. Questo significa che la cura del patrimonio non è un hobby, ma un atto di responsabilità civica che consolida il senso di appartenenza a una comunità.

In sintesi, la convinzione si basa sull’evidenza di un diffuso e continuo attivismo civico e associativo che, nonostante le difficoltà e le negligenze istituzionali, ha mantenuto viva la consapevolezza del valore del patrimonio per la vita civile del paese.

4. Perché, a giudizio dell’autrice, la ‘crescente domanda […] di “bellezza”’ non può rientrare nella ‘categoria dei “beni di lusso”’?

A giudizio dell’autrice, la “crescente domanda di arte, di musica, di paesaggio, di letteratura, in una parola di ‘bellezza’” non può rientrare nella “categoria dei ‘beni di lusso'” per i seguenti motivi:

- Legame diretto con il senso di appartenenza, identità e memoria: La bellezza non è un ornamento superfluo, ma un elemento fondante del senso di sé e della comunità. Essa nutre le radici culturali e storiche di un popolo, rafforzando il legame con il proprio passato e con gli altri membri della collettività.

- Contributo al benessere e alla qualità della vita: L’accesso alla bellezza e al patrimonio non è un mero intrattenimento elitario, ma ha un impatto diretto sul “benessere e la (qualità della) vita delle persone e delle comunità”. Un ambiente bello e ricco di cultura contribuisce al benessere psicofisico e alla felicità dei cittadini.

- Essenzialità per una “cittadinanza ‘pleno iure'”: La bellezza è considerata un prerequisito per una “cittadinanza ‘pleno iure'”, cioè una cittadinanza piena e completa, con tutti i diritti e le opportunità. Essere cittadini a pieno titolo implica anche la possibilità di accedere e godere del proprio patrimonio culturale e naturale, perché questo è parte integrante della dignità e dello sviluppo della persona.

- Principio di inclusione: Se la bellezza è un elemento così fondamentale, allora “nessuno deve rimanerne escluso”. Questo esclude la possibilità di classificarla come un bene di lusso, che per sua natura è accessibile solo a pochi privilegiati. La sua universalità intrinseca nega la possibilità di esclusioni.

In sintesi, la domanda di bellezza è una domanda di senso, di identità e di qualità della vita, elementi che sono diritti fondamentali e non semplici optional o beni da riservare a un’élite.

La Bellezza come Diritto: Il Patrimonio Italiano tra Tutela, Sviluppo e Partecipazione Civica

Il testo di Maria Antonietta Falchi mette in risalto il ruolo centrale della bellezza, intesa come patrimonio naturale e culturale, nella definizione dell’identità italiana. L’autrice elogia la lungimiranza dei Costituenti nel porre la tutela del patrimonio e la promozione della cultura al centro della nostra Carta fondamentale. Condivido pienamente questa visione: il patrimonio non è un lusso, ma un diritto, una risorsa vitale per la qualità della vita e per la “cittadinanza ‘pleno iure'”. Tuttavia, la storia del nostro paese è segnata da una tensione costante tra l’ideale costituzionale e le pressioni di un “malinteso sviluppo economico” che ha spesso minacciato questo immenso tesoro. La sfida attuale è riconciliare queste due dimensioni, promuovendo una cultura della cura e della partecipazione che riconosca il valore intrinseco della bellezza per il benessere individuale e collettivo.

Il cuore pulsante di questa riflessione è l’Articolo 9 della Costituzione italiana, che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” Questa formulazione, come sottolinea Falchi, fu un atto di straordinaria lungimiranza. In un’Italia che usciva dalle macerie della guerra e del fascismo, dove la priorità sembrava la ricostruzione materiale, i Costituenti ebbero la visione di elevare la cultura, la scienza e la tutela del patrimonio a pilastri dell’identità nazionale. Essi compresero che una nazione non si ricostruisce solo con mattoni e fabbriche, ma anche e soprattutto attraverso la salvaguardia della sua memoria e la promozione del sapere. Questa intuizione ha rappresentato, e rappresenta tuttora, la base giuridica e morale per ogni azione di tutela e valorizzazione.

Tuttavia, la storia italiana del dopoguerra è stata spesso segnata da un “malinteso sviluppo economico”. La “furia della ricostruzione” e la spinta all’industrializzazione e al consumo (come analizzato da Paul Ginsborg nel suo testo sul “miracolo economico”, vedi Proposta B1, Sessione Ordinaria 2024) hanno, purtroppo, troppo spesso “pretermesso” i principi costituzionali. L’urbanizzazione selvaggia, la cementificazione del paesaggio, la speculazione edilizia, la mancanza di investimenti adeguati nella manutenzione e nella cura del patrimonio, sono state conseguenze dirette di una visione che privilegiava il profitto a breve termine rispetto alla salvaguardia a lungo termine. Ho assistito, anche nella mia esperienza extrascolastica, al degrado di aree naturali o di centri storici a causa della negligenza o di scelte di sviluppo non sostenibili. Questo ha generato una costante tensione tra la necessità di crescita economica e il dovere di tutelare un patrimonio finito e irriproducibile (come descritto da Cesare de Seta, vedi Proposta B3, Sessione Suppletiva 2023).

Eppure, come giustamente osserva Falchi, “la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno”. Anzi, spesso si è tradotta in manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva. Associazioni come Italia Nostra, il FAI, o innumerevoli comitati locali, nascono e prosperano proprio dalla volontà dei cittadini di prendersi cura dei “luoghi del cuore”. La mia esperienza personale, sia attraverso visite a siti restaurati grazie a queste associazioni, sia partecipando a iniziative locali di valorizzazione del territorio, mi ha confermato la forza di questo “patto di cittadinanza”. È una dimostrazione che il senso di appartenenza a un comune patrimonio di cultura e di memoria è profondamente radicato nel popolo italiano, superando le inerzie istituzionali e la logica del mero profitto. Queste formazioni sociali non solo salvano beni materiali, ma mantengono vivo un senso di responsabilità collettiva e di amore per il proprio territorio.

Il punto cruciale, poi, è che la “crescente domanda di arte, di musica, di paesaggio, di letteratura, in una parola di ‘bellezza’” non può in alcun modo essere ricondotta alla categoria dei “beni di lusso”. La bellezza non è un optional per pochi, ma un diritto universale, un fattore determinante per il “senso di appartenenza, di identità e memoria”, e per il “benessere e la (qualità della) vita delle persone e delle comunità”. Negare l’accesso alla bellezza significa negare una “cittadinanza ‘pleno iure'”. È un valore che va oltre l’aspetto economico legato al turismo o all’indotto culturale; è un nutrimento per l’anima, un veicolo per la conoscenza e per lo sviluppo di un senso critico e di un’identità consapevole. In questo contesto, l’educazione scolastica gioca un ruolo fondamentale nel far comprendere ai giovani il valore del loro patrimonio e nel promuovere un approccio attivo alla sua tutela e fruizione.

In conclusione, l’analisi di Maria Antonietta Falchi ci invita a una riflessione profonda sul rapporto tra la Costituzione e la realtà quotidiana del nostro paese. La bellezza del patrimonio italiano è un dono, ma anche una responsabilità immensa. I principi costituzionali ci offrono la direzione, la cittadinanza attiva ci mostra la via per la partecipazione. La sfida del futuro è quella di colmare il divario tra l’ideale costituzionale e la realtà, garantendo che la bellezza non sia un privilegio, ma un diritto accessibile a tutti, un motore di sviluppo sostenibile che integri l’economia con la cultura, la natura con la storia, per una società veramente prospera e consapevole della propria identità.