Analisi di ‘Pellegrinaggio’ di Giuseppe Ungaretti

La poesia “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti, inclusa nella raccolta L’Allegria (pubblicata nel 1931), è una delle liriche che più intensamente testimonia l’esperienza vissuta dal poeta durante la Prima Guerra Mondiale. Composta sul fronte a Valloncello dell’Albero Isolato il 16 agosto 1916, la poesia condensa la brutalità della trincea, la sofferenza fisica e morale del soldato, e la ricerca disperata di un barlume di speranza o di illusione per sopravvivere alla disumanizzazione del conflitto.

Comprensione e Analisi

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura metrica.

La poesia descrive la condizione del soldato Ungaretti in trincea, in un luogo desolato di “macerie”, dove ha trascorso ore e ore “in agguato”. Il suo corpo, la “carcassa”, è reso irriconoscibile e avvilito dal fango, paragonato a una suola consumata o, in contrasto, a un minuscolo seme di biancospino. Il poeta si definisce “uomo di pena” e rivela che gli basta una semplice illusione per trovare il coraggio. Questa illusione si materializza in un’immagine visiva: un riflettore lontano proietta nella nebbia una luce che crea l’impressione di un “mare”.

La poesia è composta da diciassette versi liberi, caratterizzati da estrema brevità e essenzialità. Non presenta uno schema di rime fisso e l’assenza di punteggiatura tradizionale (se non alla fine) accentua la frammentazione dell’esperienza e la ricerca di un ritmo interiore. La sua struttura è irregolare, con strofe di diversa lunghezza, che riflettono la frammentarietà della visione del poeta e la concentrazione sul singolo, nudo significato delle parole.

2. Individua le similitudini utilizzate da Ungaretti nella prima parte della poesia e illustrane il significato.

Nella prima parte della poesia (vv. 1-10), Ungaretti utilizza due similitudini principali, che esprimono la condizione del suo corpo e la sua resilienza:

- “usata dal fango / come una suola” (vv. 7-8): Questa similitudine descrive il corpo del poeta (“la mia carcassa”) come un oggetto logoro, senza valore, consunto e sporcato dal fango della trincea. Simboleggia la disumanizzazione e la perdita di dignità a cui l’individuo è sottoposto in guerra. Il corpo del soldato non è più un tempio, ma un oggetto da sfruttare, da logorare e da gettare, sporcato e anonimo come la suola di una scarpa.

- “o come un seme / di spinalba” (vv. 9-10): In un sorprendente contrasto con la similitudine precedente, il poeta paragona la sua “carcassa” anche a un “seme di spinalba” (biancospino). Nonostante la prostrazione e il degrado, questa immagine suggerisce una tenace, seppur fragile, speranza di vita, di resistenza e di rinascita. Il seme, piccolo e apparentemente insignificante, porta in sé la potenzialità di fiorire anche in un ambiente ostile. Rappresenta la vitalità residua, la capacità di sopravvivenza e la resilienza spirituale dell’uomo anche nelle condizioni più estreme della guerra.

Queste due similitudini, accostate con la congiunzione “o”, esprimono la duplice condizione del soldato: degradato al pari di un oggetto senza valore, ma al contempo portatore di una forza vitale insopprimibile.

3. Per quale motivo il poeta si riferisce a se stesso come ‘uomo di pena’?

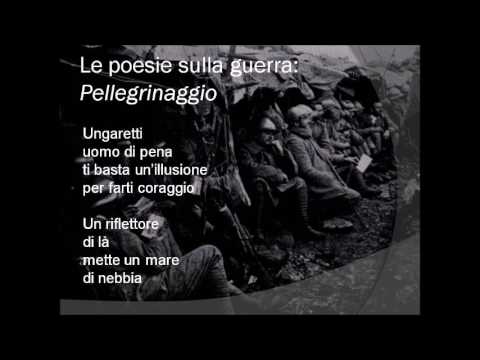

Il poeta si riferisce a se stesso come “uomo di pena” (v. 12) per indicare la sua condizione di profonda e costante sofferenza, sia fisica che psicologica, vissuta durante la guerra.

- La “pena” comprende il dolore fisico causato dalle condizioni estreme della trincea (il fango, il freddo, la fame, le ferite, la fatica incessante), ma anche l’angoscia esistenziale derivante dalla consapevolezza della morte imminente e onnipresente.

- È la condizione di chi è afflitto, di chi sopporta un peso immenso, quasi una condanna. L’espressione definisce non solo il suo stato d’animo nel momento della composizione, ma una condizione esistenziale duratura, caratteristica del soldato al fronte.

- Questo “uomo di pena” è vulnerabile, ma anche in grado di trovare, seppur con difficoltà, la forza di affrontare la realtà. La definizione sottolinea l’identificazione di Ungaretti con la sofferenza umana, non solo personale, ma collettiva, condivisa con gli altri soldati.

4. La parte conclusiva del componimento esprime la volontà di sopravvivenza attraverso il ricorso a un’immagine attinente al tema della luce: illustrala e commentala.

La parte conclusiva del componimento esprime la volontà di sopravvivenza attraverso l’immagine del riflettore e del mare nella nebbia:

- “Un riflettore / di là / mette un mare / nella nebbia” (vv. 14-17): Il riflettore, proveniente da “di là” (una provenienza indefinita, ma esterna alla trincea, forse dal fronte opposto o dalle retrovie), proietta un fascio di luce. Questa luce, inaspettata, squarcia la “nebbia” (simbolo dell’oscurità, della confusione, della disperazione e della mancanza di orizzonti della guerra). L’immagine che ne scaturisce non è un’altra orribile realtà, ma una visione suggestiva: un “mare”.

- Significato dell’immagine: Questo “mare” non è reale, ma una proiezione luminosa, un’illusione ottica, un miraggio. Tuttavia, per il poeta, questa illusione è sufficiente a dare “coraggio”. Il mare simboleggia la vastità, la libertà, la bellezza, la pace – un contrasto radicale con la claustrofobia, la desolazione e l’orrore delle “budella di macerie” della trincea. L’immagine della luce che crea una visione così potente è un segno della capacità della mente umana di generare speranza, anche in circostanze estreme, aggrappandosi a qualsiasi barlume di bellezza o di evasione dalla brutalità della realtà. È la dimostrazione che, anche nella più profonda disperazione, un’illusione può essere il motore che alimenta la volontà di continuare a vivere.

Interpretazione

“Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti è una delle testimonianze più potenti e immediate del dramma della Prima Guerra Mondiale, rappresentando con cruda essenzialità la sofferenza umana e la disumanizzazione del conflitto. La poesia non si limita a descrivere l’orrore, ma indaga la capacità dell’individuo di trovare un senso o una speranza persino nelle condizioni più estreme.

La lirica è profondamente radicata nell’esperienza diretta del poeta soldato, cifra stilistica dominante in tutta L’Allegria. Ungaretti, come in altre sue celebri poesie di guerra quali “Soldati” (“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”) o “Veglia” (“Non sono mai stato tanto / attaccato alla vita”), esprime la precarietà dell’esistenza al fronte e la costante vicinanza della morte. In “Pellegrinaggio”, la “carcassa usata dal fango / come una suola” evoca la perdita di identità e dignità, la riduzione dell’uomo a puro strumento di carne. Questa disumanizzazione, tema centrale nella letteratura di guerra, è la diretta conseguenza di un conflitto meccanizzato e di massa, dove la vita umana ha un valore minimo. Tuttavia, il contrasto con il “seme di spinalba” introduce la tenacia della vita, la capacità di resistere e, forse, di rinascere.

La sofferenza umana, sia fisica che psicologica, è palpabile. Il poeta si definisce “uomo di pena”, una condizione che include la fatica, la sporcizia, la paura costante, ma anche un’angoscia esistenziale che va oltre il singolo momento. In un paesaggio di “macerie” e “budella” (le trincee), la vita è un “agguato”, un’attesa logorante che consuma l’anima. Questa rappresentazione della sofferenza è universale e si lega all’esperienza di altri autori che hanno narrato il trauma della guerra. Si pensi a Erich Maria Remarque con Niente di nuovo sul fronte occidentale, che descrive con brutalità il quotidiano dei soldati in trincea, l’alienazione, l’assuefazione alla morte e la distruzione psicologica di una generazione. O, per l’Italia, a Emilio Lussu e il suo Un anno sull’altipiano, che racconta l’assurdità della guerra, l’inefficienza dei comandi e la disperazione dei fanti.

La parte conclusiva della poesia, con l’immagine del riflettore che “mette un mare / nella nebbia”, è particolarmente significativa. Essa rappresenta la forza dell’illusione e dell’immaginazione come meccanismi di sopravvivenza. In un contesto di totale desolazione, un semplice gioco di luci e ombre è sufficiente a creare una visione di bellezza (il mare) e di vastità che si contrappone alla claustrofobia e all’orrore della trincea. Non è una speranza reale, ma una “illusione” che offre al poeta il “coraggio”. Questa ricerca di un barlume di bellezza o di senso nel caos è una costante nella poetica ungarettiana, dove la parola nuda e essenziale tenta di cogliere un “nulla d’inesauribile segreto” in un mondo dilaniato. È una forma di resistenza interiore, la capacità dell’animo umano di aggrapparsi a qualsiasi segno per non soccombere alla disperazione.

In altre forme d’arte, il dramma della guerra e della sofferenza umana è stato espresso con pari intensità. In pittura, le opere di Otto Dix e George Grosz, espressionisti tedeschi reduci dalla Prima Guerra Mondiale, ritraggono con feroce realismo e deformazione i corpi mutilati, i volti sfigurati dei soldati, la corruzione e la miseria della società post-bellica. I loro quadri sono un’esplicita denuncia dell’assurdità e dell’orrore del conflitto. Più in generale, capolavori come “Guernica” di Pablo Picasso, pur incentrato su un altro conflitto (la Guerra Civile Spagnola), è diventato un simbolo universale della brutalità della guerra e della sofferenza dei civili innocenti, attraverso l’uso di forme contorte e colori spenti che riflettono il dolore e la disperazione.

In conclusione, “Pellegrinaggio” è una poesia che, nella sua sintesi e nella sua forza evocativa, offre una testimonianza incancellabile della disumanizzazione della guerra e della resilienza dell’animo umano. Ungaretti, con la sua “parola nuda”, riesce a cogliere l’essenza della sofferenza e la disperata ricerca di un senso, o anche di una semplice illusione, per affrontare l’orrore. La sua lirica, in dialogo con le opere di altri grandi artisti, ci ricorda l’atrocità della guerra e l’imperativo della memoria per non dimenticare le lezioni del passato e la dignità della sofferenza umana.