Han sradicato un albero di Rafael Alberti

28 Dicembre 2019

Mediterraneo: economia, stati e conflitti

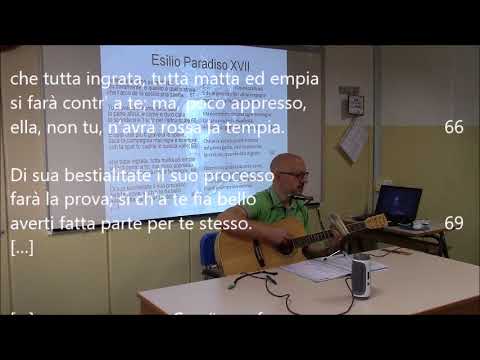

28 Dicembre 2019Analisi e testo degli ultimi versi del Canto diciassettesimo del Paradiso

Analisi: Paradiso, Canto XVII, vv. 79-141 di Dante Alighieri

Questi versi del Canto XVII del Paradiso proseguono la solenne e dolorosa profezia di Cacciaguida a Dante. Dopo aver preannunciato l’esilio e le sue amarezze, l’antenato si concentra sulla figura di Cangrande della Scala, il futuro benefattore di Dante, e, soprattutto, scioglie il dubbio del poeta sulla necessità e la convenienza di rivelare le dure verità apprese durante il suo viaggio. Questo passaggio è cruciale per definire la missione profetica di Dante e il suo ruolo di testimone della verità.

1. La Profezia su Cangrande della Scala (vv. 79-92)

Cacciaguida continua a parlare di Cangrande della Scala (già introdotto ai vv. 76-78), il signore di Verona che sarà il principale protettore di Dante in esilio. La profezia lo descrive come un condottiero eccezionale, la cui fama è destinata a crescere rapidamente.

Non se ne son le genti ancora accorte per la novella età, ché pur nove anni son queste rote intorno di lui torte; ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni, parran faville de la sua virtute in non curar d’argento né d’affanni. (vv. 79-84)

Il mondo non si è ancora accorto della grandezza di Cangrande a causa della sua giovane età (ha solo nove anni). Ma prima che il “Guasco” (Papa Clemente V, nato in Guascogna) inganni “l’alto Arrigo” (l’imperatore Arrigo VII), si vedranno “faville de la sua virtute” (segni della sua virtù) nella sua generosità (“non curar d’argento”) e nella sua capacità di affrontare le difficoltà (“né d’affanni”). Questo è un riferimento alla politica di Clemente V che, dopo aver illuso Arrigo VII di sostenerlo in Italia, lo abbandonò, contribuendo al fallimento della sua impresa.

Cangrande della Scala a cavallo, che simboleggia la sua futura grandezza e virtù.

Cacciaguida prosegue esaltando le future “magnificenze” di Cangrande, che saranno così grandi da zittire persino i suoi nemici.

Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che ’ suoi nemici non ne potran tener le lingue mute. (vv. 85-87)

Dante è esortato ad aspettarsi grandi benefici da lui, perché Cangrande trasformerà la condizione di molte persone, ricchi e poveri.

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici; per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizion ricchi e mendici; (vv. 88-90)

Infine, Cacciaguida impone a Dante di tenere segrete alcune cose che gli ha detto su Cangrande, poiché sarebbero “incredibili a quei che fier presente” (a coloro che vivono nel presente). Questo serve a creare un’aura di mistero e a sottolineare la natura profetica della visione.

e portera’ne scritto ne la mente di lui, e nol dirai»; e disse cose incredibili a quei che fier presente. (vv. 91-93)

Una mano che indica un orizzonte lontano, che simboleggia le future “magnificenze” di Cangrande.

2. La Conclusione della Profezia e il Monito (vv. 93-99)

Cacciaguida conclude la sua lunga profezia, rassicurando Dante di aver sciolto tutti i suoi dubbi e rivelandogli le “insidie” che lo attendono.

Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose di quel che ti fu detto; ecco le ’nsidie che dietro a pochi giri son nascose. (vv. 93-96)

Le “chiose” (spiegazioni) sono le profezie che ha appena udito. Le “insidie” sono le difficoltà e i pericoli del suo esilio. Tuttavia, Cacciaguida lo esorta a non invidiare i suoi concittadini fiorentini, poiché la vita di Dante nel futuro sarà ben più gloriosa della punizione che attende i suoi persecutori.

Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie, poscia che s’infutura la tua vita vie più là che ’l punir di lor perfidie». (vv. 97-99)

Questo verso è un’importante consolazione: la sofferenza dell’esilio sarà ripagata dalla fama eterna della Commedia e dalla sua missione.

Un orologio che segna il tempo che scorre, che simboleggia il “pochi giri” del tempo e le insidie future.

3. Il Nuovo Dubbio di Dante: La Missione Profetica (vv. 100-120)

Dopo aver ricevuto la profezia, Dante è colto da un nuovo e cruciale dubbio, che riguarda la sua missione di poeta e la convenienza di rivelare le dure verità apprese nel suo viaggio.

Poi che, tacendo, si mostrò spedita l’anima santa di metter la trama in quella tela ch’io le porsi ordita, io cominciai, come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol dirittamente e ama: (vv. 100-105)

Dante si rivolge a Cacciaguida come a una persona che “vede e vuol dirittamente e ama”, chiedendo consiglio. Egli è consapevole che il tempo lo “sprona” verso il colpo dell’esilio, che sarà tanto più grave quanto più ci si abbandona alla disperazione.

«Ben veggio, padre mio, sì come sprona lo tempo verso me, per colpo darmi tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona; per che di provedenza è buon ch’io m’armi, sì che, se loco m’è tolto più caro, io non perdessi li altri per miei carmi. (vv. 106-111)

Il suo timore è che, se gli verrà tolto il luogo più caro (Firenze), egli possa perdere anche la possibilità di ottenere fama e riconoscimento attraverso i suoi “carmi” (poesie), a causa della durezza delle verità che dovrà rivelare.

Giù per lo mondo sanza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume li occhi de la mia donna mi levaro, e poscia per lo ciel, di lume in lume, ho io appreso quel che s’io ridico, a molti fia sapor di forte agrume; (vv. 112-117)

Dante ha appreso verità “sapor di forte agrume” (amare, sgradevoli) nell’Inferno (“mondo sanza fine amaro”), nel Purgatorio (“monte del cui bel cacume / li occhi de la mia donna mi levaro”) e in Paradiso. Il suo dilemma è: se dovesse essere “timido amico” della verità (cioè non dirla tutta per paura), teme di perdere il suo “viver” (la sua fama, la sua immortalità poetica) tra coloro che leggeranno la sua opera in futuro.

e s’io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico». (vv. 118-120)

Dante con espressione dubbiosa, che riflette il suo dilemma sulla rivelazione della verità.

4. L’Esortazione di Cacciaguida: Parla Senza Paura (vv. 121-141)

La risposta di Cacciaguida è un’esortazione veemente e definitiva a Dante a non temere e a rivelare tutta la verità, per quanto sgradevole possa essere. La luce di Cacciaguida si fa più splendente, segno della sua gioia per la domanda di Dante e della verità che sta per rivelare.

La luce in che rideva il mio tesoro ch’io trovai lì, si fé prima corusca, quale a raggio di sole specchio d’oro; indi rispuose: «Coscïenza fusca o de la propria o de l’altrui vergogna pur sentirà la tua parola brusca. (vv. 121-126)

Cacciaguida afferma che la “coscienza fusca” (le coscienze sporche) di coloro che hanno commesso azioni malvagie, o la vergogna di chi è innocente ma si sente coinvolto, sentiranno la sua “parola brusca” (diretta, severa).

Il comando è chiaro:

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, tutta tua visïon fa manifesta; e lascia pur grattar dov’ è la rogna. (vv. 127-129)

Dante deve manifestare “tutta tua visione”, senza alcuna menzogna. La metafora “lascia pur grattar dov’è la rogna” è cruda ma efficace: chi ha la coscienza sporca si sentirà pungere e reagirà, ma questo non deve fermare il poeta.

La parola di Dante, sebbene amara al primo impatto, sarà un “vital nodrimento” (nutrimento essenziale) una volta digerita.

Ché se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi, quando sarà digesta. (vv. 130-132)

La sua “grido” (la sua poesia) sarà come il vento che “percuote” le cime più alte, portando onore al poeta.

Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cime più percuote; e ciò non fa d’onor poco argomento. (vv. 133-135)

Infine, Cacciaguida spiega perché a Dante sono state mostrate solo le anime di “fama note” (celebri) nei tre regni dell’oltretomba: perché l’animo umano non crede o non si fida di esempi la cui radice è sconosciuta o non manifesta.

Però ti son mostrate in queste rote, nel monte e ne la valle dolorosa pur l’anime che son di fama note, che l’animo di quel ch’ode, non posa né ferma fede per essempro ch’aia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia». (vv. 136-141)

Questo rafforza l’idea che la Commedia deve essere un’opera di ammonimento e di insegnamento, basata su esempi riconoscibili e credibili.

Un uomo che grida con forza contro un vento impetuoso, che simboleggia il “grido” di Dante che “percuote le più alte cime”.

5. Temi Principali

- La Missione Profetica di Dante: Il tema centrale. Cacciaguida investe Dante del compito di rivelare la verità senza paura, anche se scomoda e dolorosa.

- La Verità e la Menzogna: L’esortazione a manifestare “tutta tua visione” e a rimuovere “ogne menzogna” sottolinea l’imperativo morale di Dante di essere un testimone autentico.

- Il Coraggio del Poeta: Dante deve superare il timore di perdere la fama e affrontare le reazioni negative, in nome della verità.

- La Funzione Didattica della Commedia: L’opera deve essere un “vital nodrimento” per i lettori, un insegnamento che, pur amaro all’inizio, porterà beneficio.

- La Fama: La fama terrena è un valore ambiguo; Dante teme di perderla, ma Cacciaguida gli assicura che la sua “voce” gli porterà onore.

- Giustizia e Corruzione: La “parola brusca” di Dante colpirà le “coscienze fusche” dei corrotti.

- Prescienza Divina e Libero Arbitrio: La spiegazione della contingenza ribadisce che la conoscenza divina del futuro non ne determina la necessità.

6. Stile e Linguaggio

- Tono Imperativo e Solenne: Il discorso di Cacciaguida è caratterizzato da un tono di comando e di esortazione, che conferisce autorità alle sue parole.

- Metafore e Similitudini: Numerose e incisive: la “saetta previsa”, la “parola brusca” come “vital nodrimento”, il “grido” come “vento che percuote le più alte cime”, la “coscienza fusca” come “rogna”.

- Linguaggio Diretto e Incisivo: Soprattutto nell’esortazione finale, il linguaggio è forte, senza eufemismi, per sottolineare la necessità di una verità senza compromessi.

- Contrasto: Il contrasto tra il timore di Dante e la fermezza di Cacciaguida, tra l’amarezza iniziale della verità e il suo beneficio futuro.

- Latinismi: L’uso di “contingenza” e “cospetto etterno” mantiene un registro elevato.

- Terzine Incatenate: La forma metrica è quella dell’intera Commedia.

Conclusione

Questi versi del Canto XVII sono il cuore pulsante della missione di Dante. Cacciaguida non si limita a profetizzare l’esilio, ma investe il suo discendente di un compito sacro: quello di essere la voce della verità, di denunciare la corruzione e di ammonire l’umanità, senza paura delle conseguenze. Il dilemma di Dante tra la fama e la verità viene risolto con un chiaro mandato divino: la verità deve essere detta, per quanto amara, perché solo essa può portare a un “vital nodrimento”. Questo passaggio è fondamentale per comprendere la genesi e lo scopo della Divina Commedia come opera di denuncia, ammonimento e redenzione.

Testo originale di Paradiso, Canto XVII, vv. 79-142 di Dante Alighieri

Dante Alighieri – Divina Commedia

Paradiso – Canto XVII (vv. 79-142)

(Cacciaguida profetizza la missione poetica di Dante e lo esorta a dire la verità senza timore)

Testo completo con numerazione e analisi

1. Profezia su Enrico VII (vv. 79-99)

79-84

«Non se ne son le genti ancora accorte

per la novella età, ché pur nove anni

son queste rote intorno di lui torte;

ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni,

parran faville de la sua virtute

in non curar d’argento né d’affanni.»

-

Enrico VII di Lussemburgo (Arrigo), imperatore incoronato nel 1312, è ancora giovane (“novella età”).

-

Profezia: Mostrerà la sua grandezza (“faville de la sua virtute”) prima che i Guasconi (Clemente V, papa francese) lo tradiscano.

85-90

«Le sue magnificenze conosciute

saranno ancora, sì che ’ suoi nemici

non ne potran tener le lingue mute.

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici;

per lui fia trasmutata molta gente,

cambiando condizion ricchi e mendici;»

-

Attesa dell’intervento imperiale: Enrico ripristinerà giustizia sociale (“ricchi e mendici”).

91-96

«e portera’ne scritto ne la mente

di lui, e nol dirai». E disse cose

incredibili a quei che fier presente.

Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose

di quel che ti fu detto; ecco le ’nsidie

che dietro a pochi giri son nascose.»

-

Rivelazioni segrete: Cacciaguida anticipa eventi che Dante non può ancora divulgare (“nol dirai”).

-

“Insidie”: Tradimenti politici contro Enrico VII.

2. Esortazione a non temere l’invidia (vv. 97-105)

97-99

«Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie,

poscia che s’infutura la tua vita

vie più là che ’l punir di lor perfidie.»

-

Missione eterna: La fama di Dante supererà le “perfidie” dei nemici.

100-105

(Cacciaguida termina il suo discorso:)

«Poi che, tacendo, si mostrò spedita

l’anima santa di metter la trama

in quella tela ch’io le porsi ordita,»

-

Metafora tessile: Cacciaguida ha “tessuto” la risposta alla domanda di Dante (“tela ordita”).

3. Dante esprime le sue paure (vv. 106-123)

106-111

«io cominciai, come colui che brama,

dubitando, consiglio da persona

che vede e vuol dirittamente e ama:

‘Ben veggio, padre mio, sì come sprona

lo tempo verso me, per colpo darmi

tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona;’»

-

Timore: Dante prevede l’ostilità futura contro di lui.

112-117

«‘per che di provedenza è buon ch’io m’armi,

sì che, se loco m’è tolto più caro,

io non perdessi li altri per miei carmi.

Giù per lo mondo sanza fine amaro,

e per lo monte del cui bel cacume

li occhi de la mia donna mi levaro,’»

-

Preoccupazione: L’esilio potrebbe alienargli ogni sostegno (“perder li altri per miei carmi”).

-

Viaggio poetico: Richiamo all’Inferno e al Purgatorio (“monte del cui bel cacume”).

118-123

«‘e poscia per lo ciel, di lume in lume,

ho io appreso quel che s’io ridico,

a molti fia sapor di forte agrume;

e s’io al vero son timido amico,

temo di perder viver tra coloro

che questo tempo chiameranno antico.’»

-

Dilemma morale: Dire la verità (“vero”) gli costerà l’ostilità dei potenti.

4. Cacciaguida lo incoraggia (vv. 124-142)

124-129

«La luce in che rideva il mio tesoro

ch’io trovai lì, si fé prima corusca,

quale a raggio di sole specchio d’oro;

indi rispuose: ‘Coscïenza fusca

o de la propria o de l’altrui vergogna

pur sentirà la tua parola brusca.’»

-

Similitudine: Cacciaguida brilla come uno specchio d’oro.

-

Avvertimento: Le sue parole feriranno chi ha la coscienza sporca (“coscïenza fusca”).

130-135

«‘Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,

tutta tua visïon fa manifesta;

e lascia pur grattar dov’ è la rogna.

Ché se la voce tua sarà molesta

nel primo gusto, vital nodrimento

lascerà poi, quando sarà digesta.’»

-

Esortazione: Scrivere senza compromessi, anche se scomodo (“voce molesta”).

-

Metafora alimentare: La verità, amara all’inizio, nutrirà il futuro (“vital nodrimento”).

136-142

«‘Questo tuo grido farà come vento,

che le più alte cime più percuote;

e ciò non fa d’onor poco argomento.

Però ti son mostrate in queste rote,

nel monte e ne la valle dolorosa

pur l’anime che son di fama nota,

che l’animo di quel ch’ode, non posa

né ferma fede per essempro ch’aia

la sua radice incognita e ascosa.’»

-

Similitudine finale: La poesia di Dante colpirà i potenti (“alte cime”), come il vento.

-

Missione didattica: Ha incontrato personaggi famosi per dare esempi credibili (“fede per essempro”).

Temi chiave

-

Profezia politica: Fallimento di Enrico VII e corruzione della Chiesa (vv. 79-99).

-

Etica della scrittura: Dire la verità senza paura delle conseguenze (vv. 124-142).

-

Giustificazione dell’opera: La Commedia educherà i posteri attraverso esempi concreti (vv. 136-142).

Figure retoriche

-

Metafore: “Tela ordita” (v. 102), “sapor di forte agrume” (v. 120), “grattar la rogna” (v. 132).

-

Similitudini: Specchio d’oro (v. 126), vento sulle cime (v. 137).

-

Antitesi: “Vero timido amico” vs. “parola brusca” (vv. 121-125).

Contesto storico

-

Enrico VII: Tentativo di restaurare l’autorità imperiale in Italia (1310-1313), fallito per l’opposizione papale.

-

Esilio di Dante: La profezia giustifica la sua condanna come vittima dell’ingiustizia.