Non finirà di Enrico Ruggeri

28 Dicembre 2019

La strofa

28 Dicembre 2019Analisi e testo dei primi 133 versi del Canto quindicesimo del Paradiso

Analisi: Paradiso, Canto XV di Dante Alighieri

Il Canto XV del Paradiso è uno dei più toccanti e significativi della terza Cantica, segnando l’incontro di Dante con il suo trisavolo Cacciaguida, nel cielo di Marte (dove risiedono gli spiriti combattenti per la fede). Questo canto è dominato dal tema della memoria e della lode dell’antica Firenze, un’età d’oro di virtù e semplicità che contrasta aspramente con la corruzione e la decadenza della Firenze contemporanea a Dante. È un momento di profonda commozione personale per il poeta e di riflessione sulla storia e la moralità.

1. Il Silenzio dei Beati e l’Apparizione di Cacciaguida (vv. 1-24)

Il canto si apre con l’interruzione del canto e della danza dei beati, un segno della loro “benigna volontade” e del loro amore che si “liqua” (si effonde) verso Dante. Questo silenzio è un atto di grazia, che permette al poeta di ricevere un messaggio.

Benigna volontade in che si liqua sempre l’amor che drittamente spira, come cupidità fa ne la iniqua, silenzio puose a quella dolce lira, e fece quïetar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. (vv. 1-6)

Dante riflette sull’importanza di non amare le cose effimere, che non durano eternamente, altrimenti ci si spoglia di quell’amore che porta alla beatitudine.

Bene è che sanza termine si doglia chi, per amor di cosa che non duri etternalmente, quello amor si spoglia. (vv. 10-12)

Improvvisamente, un’anima si muove dalla croce luminosa, paragonata a un “sùbito foco” che attraversa il cielo sereno, come una stella cadente che sembra cambiare luogo.

Quale per li seren tranquilli e puri discorre ad ora ad or sùbito foco, movendo li occhi che stavan sicuri, e pare stella che tramuti loco, se non che da la parte ond’ e’ s’accende nulla sen perde, ed esso dura poco: tale dal corno che ’n destro si stende a piè di quella croce corse un astro de la costellazion che lì resplende; né si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radïal trascorse, che parve foco dietro ad alabastro. (vv. 13-24)

Questa immagine vibrante descrive l’anima di Cacciaguida che si stacca dalla croce di Marte, mantenendo la sua luminosità e la sua essenza (“né si partì la gemma dal suo nastro”), ma muovendosi con la rapidità di un fuoco dietro l’alabastro.

Una stella cadente in un cielo sereno.

2. Il Saluto di Cacciaguida e lo Stupore di Dante (vv. 25-48)

L’apparizione di Cacciaguida è un momento di grande emozione, paragonato all’incontro tra Enea e il padre Anchise nell’Ade, come narrato da Virgilio (la “maggior musa”).

Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s’accorse. (vv. 25-27)

Cacciaguida si rivolge a Dante con un’apostrofe in latino, esprimendo la sua gioia e meraviglia per la presenza del suo discendente, un mortale a cui per ben due volte (il viaggio nell’oltretomba e l’ascesa in Paradiso) è stata aperta la porta del cielo.

«O sanguis meus, o superinfusa gratïa Deï, sicut tibi cui bis unquam celi ianüa reclusa?» (vv. 28-30)

Dante è stupefatto sia dalle parole di Cacciaguida che dalla reazione di Beatrice, che gli sorride con una gioia tale da fargli toccare il culmine della sua gloria e del suo Paradiso.

Così quel lume: ond’ io m’attesi a lui; poscia rivolsi a la mia donna il viso, e quinci e quindi stupefatto fui; ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo de la mia gloria e del mio paradiso. (vv. 31-36)

Le prime parole di Cacciaguida sono così profonde e celestiali che Dante non riesce a comprenderle pienamente, non per scelta del beato, ma per l’incapacità dell’intelletto umano di afferrare concetti così elevati.

Indi, a udire e a veder giocondo, giunse lo spirto al suo principio cose, ch’io non lo ’ntesi, sì parlò profondo; né per elezïon mi si nascose, ma per necessità, ché ’l suo concetto al segno d’i mortal si soprapuose. (vv. 37-42)

Solo quando l’ardente affetto di Cacciaguida si sfoga e il suo parlare si adatta all’intelletto di Dante, quest’ultimo intende la prima cosa: una benedizione a Dio Trino e Uno per la grazia concessa al suo “seme” (stirpe).

E quando l’arco de l’ardente affetto fu sì sfogato, che ’l parlar discese inver’ lo segno del nostro intelletto, la prima cosa che per me s’intese, «Benedetto sia tu», fu, «trino e uno, che nel mio seme se’ tanto cortese!». (vv. 43-48)

Beatrice che sorride a Dante, con un’espressione di gioia celestiale.

3. Il Desiderio di Cacciaguida e la Richiesta di Dante (vv. 49-87)

Cacciaguida rivela di aver letto i pensieri di Dante direttamente in Dio, la “luce etterna” che riflette ogni cosa. Sa che Dante desidera sapere chi sia e perché appaia più gioioso degli altri beati.

E seguì: «Grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume du’ non si muta mai bianco né bruno, solvuto hai, figlio, dentro a questo lume in ch’io ti parlo, mercé di colei ch’a l’alto volo ti vestì le piume. (vv. 49-54)

Il “magno volume” è il libro di Dio. Cacciaguida esorta Dante a esprimere liberamente il suo desiderio, poiché la sua risposta è già decretata dalla volontà divina.

ma perché ’l sacro amore in che io veglio con perpetüa vista e che m’asseta di dolce disïar, s’adempia meglio, la voce tua sicura, balda e lieta suoni la volontà, suoni ’l disio, a che la mia risposta è già decreta!». (vv. 64-69)

Dante, dopo aver ricevuto un cenno di assenso da Beatrice, esprime la sua gratitudine e la sua umiltà. Riconosce che la sua capacità di esprimersi è limitata dalla sua mortalità, a differenza dei beati, la cui “affetto e senno” sono perfettamente equilibrati.

Io mi volsi a Beatrice, e quella udio pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno che fece crescer l’ali al voler mio. Poi cominciai così: «L’affetto e ’l senno, come la prima equalità v’apparse, d’un peso per ciascun di voi si fenno, però che ’l sol che v’allumò e arse, col caldo e con la luce è sì iguali, che tutte simiglianze sono scarse. (vv. 70-78)

Per questo, Dante non può ringraziare Cacciaguida se non “col core”. Chiede infine al beato di rivelargli il suo nome.

Ma voglia e argomento ne’ mortali, per la cagion ch’a voi è manifesta, diversamente son pennuti in ali; ond’ io, che son mortal, mi sento in questa disagguaglianza, e però non ringrazio se non col core a la paterna festa. Ben supplico io a te, vivo topazio che questa gioia prezïosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio». (vv. 79-87)

Dante che si rivolge a Beatrice con umiltà, prima di esprimere il suo desiderio.

4. La Rivelazione di Cacciaguida e la Lode dell’Antica Firenze (vv. 88-132)

Cacciaguida si rivela con un’espressione affettuosa, riconoscendo Dante come suo discendente: “O fronda mia in che io compiacemmi / pur aspettando, io fui la tua radice”.

«O fronda mia in che io compiacemmi pur aspettando, io fui la tua radice»: cotal principio, rispondendo, femmi. Poscia mi disse: «Quel da cui si dice tua cognazione e che cent’ anni e piùe girato ha ’l monte in la prima cornice, mio figlio fu e tuo bisavol fue: ben si convien che la lunga fatica tu li raccorci con l’opere tue. (vv. 88-96)

Egli è il bisavolo di Dante (il padre del nonno di Dante), che si trova ancora nella prima cornice del Purgatorio (quella dei superbi) e che Dante dovrà aiutare con le sue preghiere e opere.

Successivamente, Cacciaguida inizia la sua famosa lode dell’antica Firenze, contrapponendola alla città corrotta e decadente del tempo di Dante. Descrive un’epoca di pace, sobrietà e pudicizia.

Fiorenza dentro da la cerchia antica, ond’ ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. (vv. 97-99)

La Firenze antica, racchiusa entro le sue mura originarie, era un modello di virtù. Cacciaguida elenca dettagli concreti:

- Semplicità nell’Abbigliamento: Le donne non indossavano gioielli eccessivi (“catenella”, “corona”), abiti sfarzosi (“gonne contigiate”) o cinture che nascondessero la figura.

Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder più che la persona. (vv. 100-102)

- Modestia nelle Doti e nei Matrimoni: Le figlie non erano un peso per i padri a causa delle doti eccessive, e i matrimoni non erano dettati da calcoli economici.

Non faceva, nascendo, ancor paura la figlia al padre, ché ’l tempo e la dote non fuggien quinci e quindi la misura. (vv. 103-105)

- Vita Domestica e Morale: Le case non erano vuote (per l’assenza di figli o per la vita dissoluta), e non era ancora giunta la corruzione dei costumi (simboleggiata da Sardanapalo, re assiro noto per la sua dissolutezza).

Non avea case di famiglia vòte; non v’era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che ’n camera si puote. (vv. 106-108)

- Limiti dell’Espansione Urbana: Firenze non aveva ancora superato i suoi confini naturali (Montemalo non era ancora vinto dall’Uccellatoio, due colline che segnavano i limiti di espansione).

Non era vinto ancora Montemalo dal vostro Uccellatoio, che, com’ è vinto nel montar sù, così sarà nel calo. (vv. 109-111)

- Esempi di Virtù Cittadina: Vengono citati cittadini illustri per la loro semplicità, come Bellincion Berti (padre della Gualdrada, citata anche nel Canto XVI), che andava cinto di cuoio e osso, e la sua donna senza trucco. Le donne delle famiglie dei Nerli e del Vecchio erano contente di abiti semplici e dedite ai lavori domestici (“fuso e pennecchio”).

Bellincion Berti vid’ io andar cinto di cuoio e d’osso, e venir da lo specchio la donna sua sanza ’l viso dipinto; e vidi quel d’i Nerli e quel del Vecchio esser contenti a la pelle scoperta, e le sue donne al fuso e al pennecchio. (vv. 112-117)

- Pace e Stabilità: Le donne erano certe della loro sepoltura (simbolo di pace e stabilità sociale) e non erano ancora “diserte” (abbandonate) per le mode francesi.

Oh fortunate! ciascuna era certa de la sua sepultura, e ancor nulla era per Francia nel letto diserta. (vv. 118-120)

- Vita Familiare Tradizionale: Le donne si dedicavano alla cura della culla, parlando ai figli con un linguaggio semplice, e raccontavano favole sui Troiani, Fiesole e Roma, tramandando le tradizioni.

L’una vegghiava a studio de la culla, e, consolando, usava l’idïoma che prima i padri e le madri trastulla; l’altra, traendo a la rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia d’i Troiani, di Fiesole e di Roma. (vv. 121-126)

- Contrasto con la Corruzione Presente: Una Cianghella (donna dissoluta) o un Lapo Salterello (uomo frivolo) sarebbero stati allora una meraviglia, così come ora lo sarebbero Cincinnato e Corniglia (simboli di virtù romana antica).

Saria tenuta allor tal maraviglia una Cianghella, un Lapo Salterello, qual or saria Cincinnato e Corniglia. (vv. 127-129)

Antica Firenze con mura e case semplici, che rappresenta la città lodata da Cacciaguida.

5. Temi Principali

- Memoria e Ricordo: Il canto è una celebrazione della memoria familiare e storica, attraverso la figura dell’antenato.

- Lode dell’Antica Firenze: Cacciaguida dipinge un quadro idealizzato di una Firenze passata, caratterizzata da semplicità, virtù morali, pudore e pace sociale.

- Critica alla Firenze Contemporanea: La lode del passato è un implicito e potente atto d’accusa contro la corruzione, la superbia, la lussuria e la discordia che affliggono la Firenze del tempo di Dante.

- Provvidenza Divina: L’incontro con Cacciaguida è parte del disegno divino che permette a Dante di comprendere la storia e il destino della sua città.

- Valore della Stirpe e dell’Eredità Morale: Cacciaguida rappresenta la nobiltà non di sangue, ma di virtù, e invita Dante a onorare la sua stirpe con le sue opere.

- L’Uomo e la Storia: Il canto riflette sulla ciclicità della storia e sulla tendenza umana alla corruzione.

6. Stile e Linguaggio

- Tono Solenne e Affettuoso: Il tono è elevato e reverente, ma anche profondamente affettuoso, soprattutto nel dialogo tra Cacciaguida e Dante.

- Linguaggio Latino: L’uso del latino nel saluto di Cacciaguida conferisce solennità e un’aura di sacralità e antichità.

- Immagini Luminose: La descrizione dell’apparizione di Cacciaguida è ricca di immagini di luce (“astro”, “gemma”, “foco”, “alabastro”), tipiche del Paradiso.

- Dettaglio Realistico: Nella descrizione dell’antica Firenze, Cacciaguida usa dettagli concreti e realistici (abiti, usanze, nomi di famiglie), che rendono il quadro vivido e credibile.

- Contrapposizione: Il canto è costruito su un forte contrasto tra il passato virtuoso e il presente corrotto di Firenze.

- Similitudini Classiche: Il paragone con Anchise ed Enea eleva l’incontro a un livello epico e classicista.

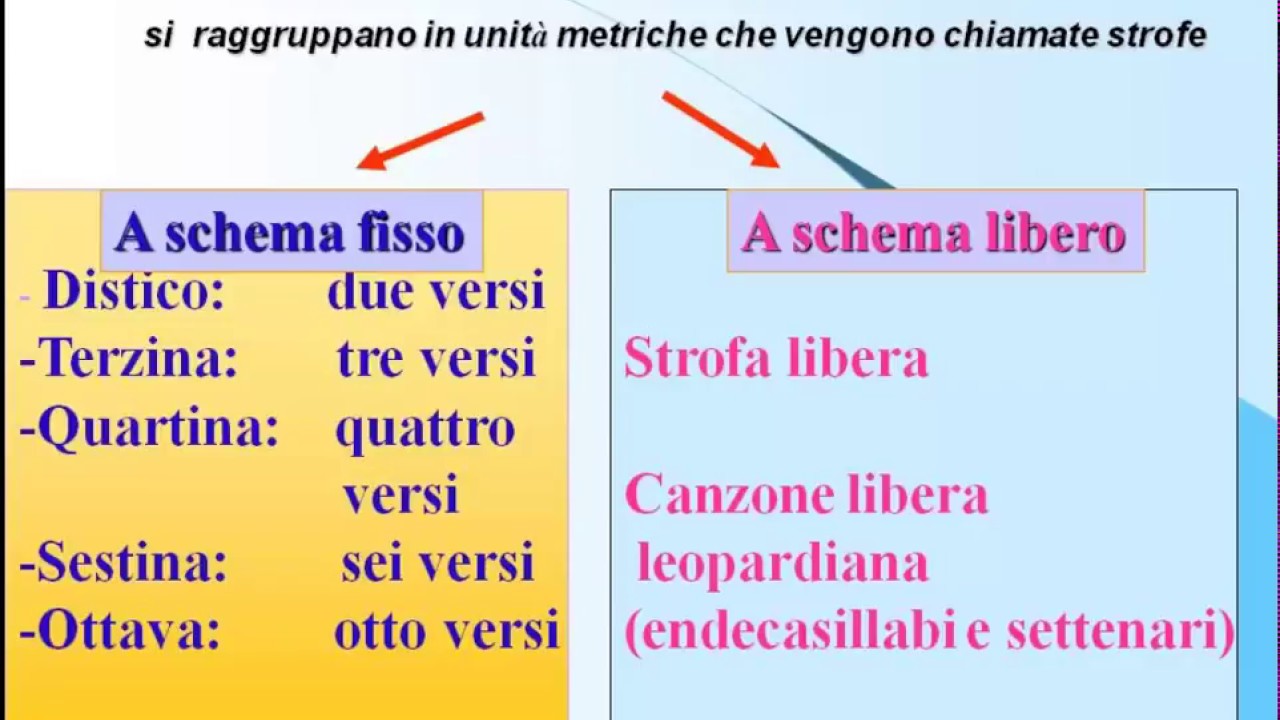

- Terzine Incatenate: La forma metrica è quella dell’intera Commedia.

Conclusione

Il Canto XV del Paradiso è un momento di svolta nel viaggio di Dante, in quanto segna l’inizio della rivelazione della sua storia familiare e del destino di Firenze. L’incontro con Cacciaguida, figura paterna e guida morale, offre a Dante non solo un legame con il suo passato, ma anche una prospettiva privilegiata sulla storia della sua città. La lode dell’antica Firenze, con la sua semplicità e virtù, non è solo nostalgia, ma un potente atto di accusa contro la decadenza morale e sociale della Firenze contemporanea. Questo canto, intriso di affetto personale e di riflessione storica, prepara il terreno per le rivelazioni future di Cacciaguida e per la piena consapevolezza di Dante della sua missione profetica.

Testo originale di Paradiso, Canto XV, vv. 1-133 di Dante Alighieri

Dante Alighieri – Divina Commedia

Paradiso – Canto XV

(Incontro con Cacciaguida – Elogio di Firenze antica)

1 «Benigna volontade in che si liqua

2 sempre l’amor che drittamente spira,

3 come cupidità fa ne la iniqua,

4 silenzio puose a quella dolce lira,

5 e fece quïetar le sante corde

6 che la destra del cielo allenta e tira.

7 Come saranno a’ giusti preghi sorde

8 quelle sustanze che, per darmi voglia

9 ch’io le pregassi, a tacer fur concorde?

10 Bene è che sanza termine si doglia

11 chi, per amor di cosa che non duri

12 etternalmente, quello amor si spoglia.

13 Quale per li seren tranquilli e puri

14 discorre ad ora ad or sùbito foco,

15 movendo li occhi che stavan sicuri,

16 e pare stella che tramuti loco,

17 se non che da la parte ond’ e’ s’accende

18 nulla sen perde, ed esso dura poco:

19 tale dal corno che ’n destro si stende

20 a piè di quella croce corse un astro

21 de la costellazion che lì resplende;

22 né si partì la gemma dal suo nastro,

23 ma per la lista radïal trascorse,

24 che parve foco dietro ad alabastro.

25 Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse,

26 se fede merta nostra maggior musa,

27 quando in Eliso del figlio s’accorse.

28 «O sanguis meus, o superinfusa

29 gratïa Deï, sicut tibi cui

30 bis unquam celi ianüa reclusa?».

31 Così quel lume: ond’ io m’attesi a lui;

32 poscia rivolsi a la mia donna il viso,

33 e quinci e quindi stupefatto fui;

34 ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso

35 tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo

36 de la mia gloria e del mio paradiso.

37 Indi, a udire e a veder giocondo,

38 giunse lo spirto al suo principio cose,

39 ch’io non lo ’ntesi, sì parlò profondo;

40 né per elezïon mi si nascose,

41 ma per necessità, ché ’l suo concetto

42 al segno d’i mortal si soprapuose.

43 E quando l’arco de l’ardente affetto

44 fu sì sfogato, che ’l parlar discese

45 inver’ lo segno del nostro intelletto,

46 la prima cosa che per me s’intese,

47 «Benedetto sia tu», fu, «trino e uno,

48 che nel mio seme se’ tanto cortese!».

49 E seguì: «Grato e lontano digiuno,

50 tratto leggendo del magno volume

51 du’ non si muta mai bianco né bruno,

52 solvuto hai, figlio, dentro a questo lume

53 in ch’io ti parlo, mercé di colei

54 ch’a l’alto volo ti vestì le piume.

55 Tu credi che a me tuo pensier mei

56 da quel ch’è primo, così come raia

57 da l’un, se si conosce, il cinque e ’l sei;

58 e però ch’io mi sia e perch’ io paia

59 più gaudïoso a te, non mi domandi,

60 che alcun altro in questa turba gaia.

61 Tu credi ’l vero; ché i minori e ’ grandi

62 di questa vita miran ne lo speglio

63 in che, prima che pensi, il pensier pandi;

64 ma perché ’l sacro amore in che io veglio

65 con perpetüa vista e che m’asseta

66 di dolce disïar, s’adempia meglio,

67 la voce tua sicura, balda e lieta

68 suoni la volontà, suoni ’l disio,

69 a che la mia risposta è già decreta!».

70 Io mi volsi a Beatrice, e quella udio

71 pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno

72 che fece crescer l’ali al voler mio.

73 Poi cominciai così: «L’affetto e ’l senno,

74 come la prima equalità v’apparse,

75 d’un peso per ciascun di voi si fenno,

76 però che ’l sol che v’allumò e arse,

77 col caldo e con la luce è sì iguali,

78 che tutte simiglianze sono scarse.

79 Ma voglia e argomento ne’ mortali,

80 per la cagion ch’a voi è manifesta,

81 diversamente son pennuti in ali;

82 ond’ io, che son mortal, mi sento in questa

83 disagguaglianza, e però non ringrazio

84 se non col core a la paterna festa.

85 Ben supplico io a te, vivo topazio

86 che questa gioia prezïosa ingemmi,

87 perché mi facci del tuo nome sazio».

88 «O fronda mia in che io compiacemmi

89 pur aspettando, io fui la tua radice»:

90 cotal principio, rispondendo, femmi.

91 Poscia mi disse: «Quel da cui si dice

92 tua cognazione e che cent’ anni e piùe

93 girato ha ’l monte in la prima cornice,

94 mio figlio fu e tuo bisavol fue:

95 ben si convien che la lunga fatica

96 tu li raccorci con l’opere tue.

97 Fiorenza dentro da la cerchia antica,

98 ond’ ella toglie ancora e terza e nona,

99 si stava in pace, sobria e pudica.

100 Non avea catenella, non corona,

101 non gonne contigiate, non cintura

102 che fosse a veder più che la persona.

103 Non faceva, nascendo, ancor paura

104 la figlia al padre, ché ’l tempo e la dote

105 non fuggien quinci e quindi la misura.

106 Non avea case di famiglia vòte;

107 non v’era giunto ancor Sardanapalo

108 a mostrar ciò che ’n camera si puote.

109 Non era vinto ancora Montemalo

110 dal vostro Uccellatoio, che, com’ è vinto

111 nel montar sù, così sarà nel calo.

112 Bellincion Berti vid’ io andar cinto

113 di cuoio e d’osso, e venir da lo specchio

114 la donna sua sanza ’l viso dipinto;

115 e vidi quel d’i Nerli e quel del Vecchio

116 esser contenti a la pelle scoperta,

117 e le sue donne al fuso e al pennecchio.

118 Oh fortunate! ciascuna era certa

119 de la sua sepultura, e ancor nulla

120 era per Francia nel letto diserta.

121 L’una vegghiava a studio de la culla,

122 e, consolando, usava l’idïoma

123 che prima i padri e le madri trastulla;

124 l’altra, traendo a la rocca la chioma,

125 favoleggiava con la sua famiglia

126 d’i Troiani, di Fiesole e di Roma.

127 Saria tenuta allor tal maraviglia

128 una Cianghella, un Lapo Salterello,

129 qual or saria Cincinnato e Corniglia.

130 A così riposato, a così bello

131 viver di cittadini, a così fida

132 cittadinanza, a così dolce ostello,

133 Maria mi diè, chiamata in alte grida;

Struttura del brano

-

Introduzione teologica (vv. 1-12): Contrapposizione tra amore divino e cupidigia.

-

Apparizione di Cacciaguida (vv. 13-36): Similitudini astronomiche e classiche.

-

Dialogo e rivelazione (vv. 37-96): Cacciaguida si rivela antenato di Dante.

-

Elogio di Firenze antica (vv. 97-133): Contrasto tra valori medievali e corruzione contemporanea.

Note linguistiche

-

Latinismi: “sanguis meus” (v. 28), “superinfusa gratïa Deï” (v. 29).

-

Metafore: “vivo topazio” (v. 85) per Cacciaguida; “cerchia antica” (v. 97) per Firenze.

Riferimenti storici

-

Bellincion Berti (v. 112): Cavaliere fiorentino simbolo di sobrietà.

-

Sardanapalo (v. 107): Re assiro simbolo di lussuria, contrapposto alla Firenze virtuosa.