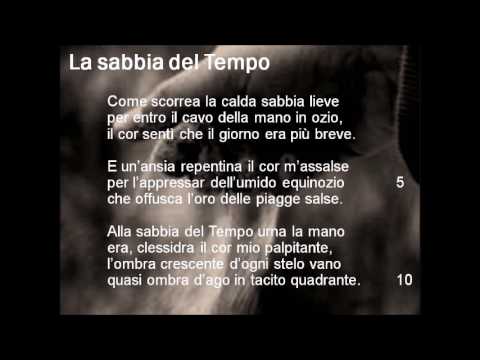

Analisi di “La sabbia del tempo” di Gabriele D’Annunzio

11 Giugno 2025

L’ingresso nella modernità durante la prima guerra mondiale

11 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una Analisi del testo di “Cosima” di Grazia Deledda“, una novella di Grazia Deledda

ESAME DI STATO 2023 – PRIMA PROVA SCRITTA

Ministero dell’Istruzione e del Merito – Sessione Suppletiva

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

PROPOSTA A2

Grazia Deledda, Cosima, in Romanzi e Novelle, a cura di Natalino Sapegno, Arnoldo Mondadori, 1971, pp. 743-744, 750-752.

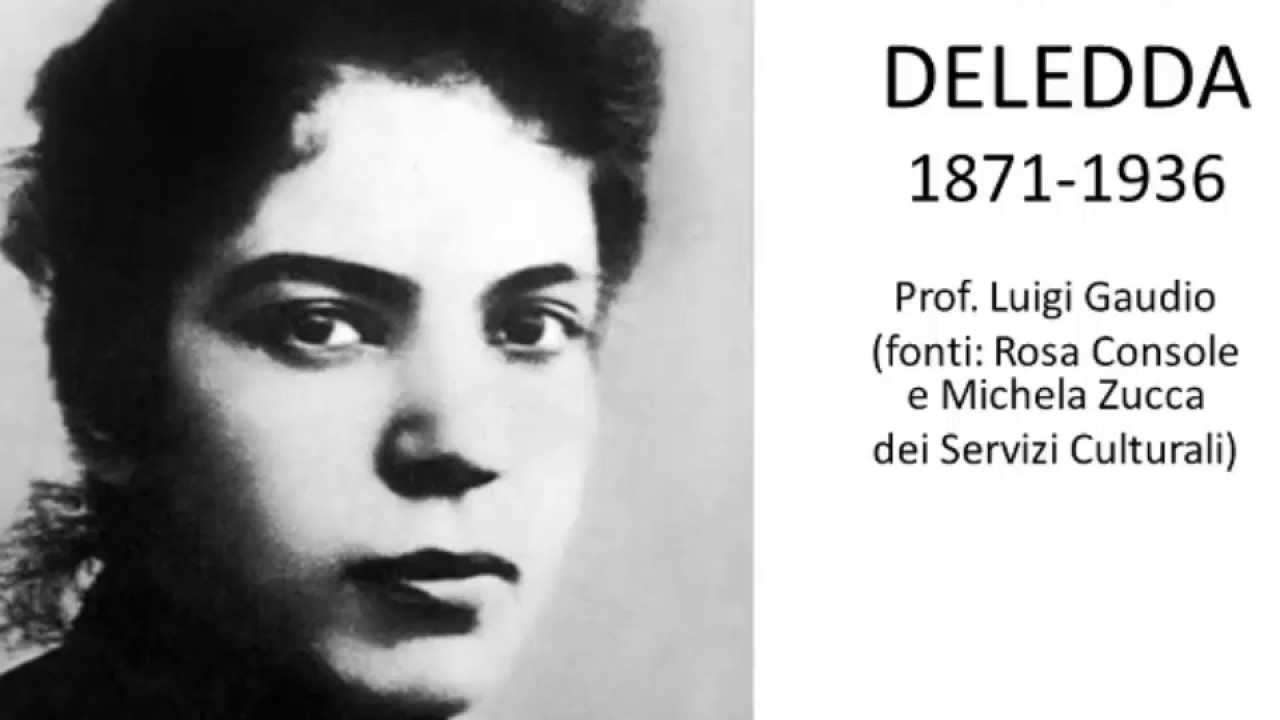

Il romanzo autobiografico Cosima della scrittrice sarda Grazia Deledda (1871-1936), insignita del premio Nobel per la letteratura nel 1926, descrive l’infanzia e la giovinezza della protagonista sullo sfondo di una tormentata vita familiare, sottoposta ai condizionamenti e ai pregiudizi di una piccola città di provincia.

«Adesso Cosima aveva quattordici anni, e conosceva dunque la vita nelle sue più fatali manifestazioni. […]

Durante l’infanzia aveva avuto le malattie comuni a tutti i bambini, ma adesso era, sebbene gracile e magra, sana e relativamente agile e forte. Piccola di statura, con la testa piuttosto grossa, le estremità minuscole, con tutte le caratteristiche fisiche sedentarie delle donne della sua razza, forse d’origine libica, con lo stesso profilo un po’ camuso, i denti selvaggi e il labbro superiore molto allungato; aveva però una carnagione bianca e vellutata, bellissimi capelli neri lievemente ondulati e gli occhi grandi, a mandorla, di un nero dorato e a volte verdognolo, con la grande pupilla appunto delle donne di razza camitica, che un poeta latino chiamò «doppia pupilla», di un fascino passionale, irresistibile.

Per la morte di Enza fu ripreso il lutto, chiuse ancora le finestre, ripresa una vita veramente claustrale. Ma un lievito di vita, un germogliare di passioni e una fioritura freschissima d’intelligenza simile a quella dei prati cosparsi di fiori selvatici a volte più belli di quelli dei giardini, univa le tre sorelle in una specie di danza silenziosa piena di grazia e di poesia. Le due piccole, Pina e Coletta, leggevano già anch’esse avidamente tutto quello che loro capitava in mano, e, quando erano sole con Cosima, si abbandonavano insieme a commenti e discussioni che uscivano dal loro ambiente e dalle ristrettezze della loro vita quotidiana. E Cosima, come costrettavi da una forza sotterranea, scriveva versi e novelle. […]

Come arrivassero fino a lei i giornali illustrati non si sa; forse era Santus, nei suoi lucidi intervalli, o lo stesso Andrea a procurarli: il fatto è che allora, nella capitale, dopo l’aristocratico editore Sommaruga, era venuto su, da operaio di tipografia, un editore popolare¹ che fra molte pubblicazioni di cattivo gusto ne aveva di buone, quasi di fini, e sapeva divulgarle anche nei paesi più lontani della penisola. Arrivavano anche laggiù, nella casa di Cosima; erano giornali per ragazzi, riviste agili e bene figurate, giornali di varietà e di moda. […]

Nelle ultime pagine c’era sempre una novella, scritta bene, spesso con una grande firma: non solo, ma il direttore del giornale era un uomo di gusto, un poeta, un letterato a quei tempi notissimo, della schiera scampata al naufragio del Sommaruga e rifugiatasi in parte nella barcaccia dell’editore Perino.

E dunque alla nostra Cosima salta nella testa chiusa ma ardita di mandare una novella al giornale di mode, con una letterina piena di graziose esibizioni, come, per esempio, la sommaria dipintura della sua vita, del suo ambiente, delle sue aspirazioni, e sopratutto con forti e prodi promesse per il suo avvenire letterario. E forse, più che la composizione letteraria, dove del resto si raccontava di una fanciulla pressappoco simile a lei, fu questa prima epistola ad aprire il cuore del buon poeta che presiedeva al mondo femminile artificiosetto del giornale di mode, e col cuore di lui le porte della fama. Fama che come una bella medaglia aveva il suo rovescio segnato da una croce dolorosa: poiché se il direttore dell'”Ultima Moda”, nel pubblicare la novella, presentò al mondo dell’arte, con nobile slancio, la piccola scrittrice, e subito la invitò a mandare altri lavori, in paese la notizia che il nome di lei era apparso stampato sotto due colonne di prosa ingenuamente dialettale, e che, per maggior pericolo, parlavano di avventure arrischiate, destò una esecrazione unanime e implacabile.

Ed ecco le zie, le due vecchie zitelle, che non sapevano leggere e bruciavano i fogli con le figure di peccatori e di donne maledette, precipitarsi nella casa malaugurata, spargendovi il terrore delle loro critiche e delle peggiori profezie. Ne fu scosso persino Andrea: i suoi sogni sull’avvenire di Cosima si velarono di vaghe paure: ad ogni modo consigliò la sorella di non scrivere più storie d’amore, tanto più che alla sua età, con la sua poca esperienza in materia, oltre a farla passare per una ragazza precoce e già corrotta, non potevano essere del tutto verosimili.»

Note esplicative:

- Edoardo Perino, tipografo ed editore romano

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.

- Sintetizza il contenuto del brano ed evidenziane i passaggi fondamentali.

- Il giudizio relativo all’attività di scrittrice di Cosima è trasmesso attraverso espressioni fortemente negative: individuale.

- La descrizione fisica di Cosima, opposta all’immagine femminile trasmessa dai giornali di moda, suggerisce anche elementi caratteriali della fanciulla: rifletti su questo aspetto.

- Per Cosima e le sorelle la lettura e la scrittura alimentano la gioia di vivere: individua gli snodi che nel brano proposto evidenziano questo comune sentimento.

Interpretazione

Il tema principale del brano riguarda il valore della formazione, della cultura e della scrittura come risorse imprescindibili a partire già dall’adolescenza. Esponi le tue considerazioni su questo aspetto, in base alle tue letture e conoscenze.

– Sessione suppletiva 2023 – Prima prova scritta – Ministero dell’Istruzione e del Merito

SVOLGIMENTO

Analisi del brano “Cosima” di Grazia Deledda

Il brano tratto da “Cosima”, romanzo autobiografico di Grazia Deledda, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 1926, offre uno spaccato intimo della giovinezza della protagonista. Attraverso la descrizione della sua fisionomia, del contesto familiare segnato dal lutto e dai pregiudizi di provincia, e l’emergere della sua passione per la scrittura, Deledda delinea il ritratto di una giovane donna che cerca la sua via di realizzazione in un ambiente restrittivo e ostile.

Comprensione e Analisi

1. Sintetizza il contenuto del brano ed evidenziane i passaggi fondamentali.

Il brano inizia con la descrizione di Cosima all’età di quattordici anni. Viene delineato il suo aspetto fisico, minuta ma agile, con caratteristiche “sedentarie” e un profilo “camuso”, ma con una carnagione bianca, capelli neri e “occhi grandi, a mandorla, di un nero dorato” dal fascino irresistibile. La narrazione prosegue descrivendo il periodo successivo alla morte di Enza, un’altra perdita che riporta la famiglia al lutto e a una vita “claustrale”. Nonostante ciò, emerge una forza vitale nelle tre sorelle (Cosima, Pina e Coletta) alimentata dalla lettura e dalla scrittura. Cosima, in particolare, si sente spinta a scrivere versi e novelle. La scoperta dei giornali illustrati, in particolare quelli di un editore popolare che pubblicava anche racconti di firme importanti, ispira Cosima a inviare una sua novella, accompagnata da una lettera che narra la sua vita e le sue aspirazioni letterarie. L’autore del giornale, un poeta, viene conquistato dalla lettera e pubblica la novella di Cosima, invitandola a mandare altri lavori. Questa “fama”, tuttavia, ha un “rovescio segnato da una croce dolorosa”: la notizia della pubblicazione in paese suscita “esecrazione unanime e implacabile”, con le zie che bruciano i fogli e persino il fratello Andrea che consiglia a Cosima di non scrivere più storie d’amore, a causa della sua età e inesperienza, per non essere considerata “precoce e già corrotta”.

I passaggi fondamentali sono:

- La descrizione di Cosima quattordicenne, che ne rivela la bellezza non convenzionale e una forza interiore che contrasta con la fragilità fisica.

- L’ambiente familiare segnato dal lutto e dalle restrizioni, ma animato da un “lievito di vita” tra le sorelle grazie alla lettura e scrittura.

- La scoperta della letteratura popolare e l’ispirazione di Cosima a scrivere.

- L’invio della novella e la reazione positiva dell’editore/direttore del giornale.

- La “fama” e il suo “rovescio”: la condanna unanime e implacabile del paese che vede nella scrittura di Cosima un atto di scandalo e corruzione.

- La reazione delle zie e di Andrea, che cercano di reprimere la sua vocazione letteraria.

2. Il giudizio relativo all’attività di scrittrice di Cosima è trasmesso attraverso espressioni fortemente negative: individuale.

Il giudizio negativo sull’attività di scrittrice di Cosima è espresso attraverso diverse espressioni, che riflettono il pregiudizio e la chiusura dell’ambiente di provincia:

- “un nome di lei era apparso stampato sotto due colonne di prosa ingenuamente dialettale” (r. 29): l’uso di “ingenuamente” e “dialettale” sminuisce la qualità letteraria del suo lavoro, associandola a qualcosa di rozzo e non raffinato.

- “per maggior pericolo, parlavano di avventure arrischiate” (r. 30): il contenuto delle novelle, probabilmente incentrato su temi d’amore o avventure, viene percepito come pericoloso e scabroso per una giovane donna.

- “destò una esecrazione unanime e implacabile” (r. 30-31): l’intera comunità esprime una condanna severa e senza possibilità di perdono. “Unanime” sottolinea l’isolamento di Cosima.

- “casa malaugurata” (r. 32): la casa di Cosima viene vista come luogo di sventura o di peccato a causa della sua attività.

- “figure di peccatori e di donne maledette” (r. 33): le zie associano le illustrazioni sui giornali (e implicitamente i contenuti) a immagini immorali e di perdizione.

- “spargendovi il terrore delle loro critiche e delle peggiori profezie” (r. 33-34): le critiche non sono solo giudizi, ma vere e proprie minacce che incutono paura e presagiscono un futuro disgraziato per Cosima.

- “farla passare per una ragazza precoce e già corrotta” (r. 36): il consiglio di Andrea rivela il timore che la scrittura di “storie d’amore” possa minare la sua reputazione, facendola apparire come una giovane dalla moralità dubbia e dall’esperienza sessuale prematura.

- “non potevano essere del tutto verosimili” (r. 37): questo giudizio finale, anche se apparentemente neutro, delegittima il valore artistico dei suoi racconti, suggerendo che una ragazza della sua età non avrebbe potuto scrivere in modo realistico di certe esperienze.

Queste espressioni collettivamente dipingono un quadro di giudizio severo, moralista e provinciale che cerca di soffocare sul nascere la vocazione e la libertà espressiva di Cosima.

3. La descrizione fisica di Cosima, opposta all’immagine femminile trasmessa dai giornali di moda, suggerisce anche elementi caratteriali della fanciulla: rifletti su questo aspetto.

La descrizione fisica di Cosima è ricca di dettagli che, pur contrapponendosi ai canoni di bellezza dell’epoca (probabilmente quelli dei giornali di moda che lei stessa leggeva), suggeriscono una forza interiore, una sensibilità e un magnetismo latente che riflettono la sua nascente vocazione.

Contrasto con l’immagine ideale:

- “gracile e magra, sana e relativamente agile e forte” (r. 2-3): è minuta, non robusta o opulenta come forse le mode avrebbero voluto, ma ha una vitalità e agilità nascoste.

- “piccola di statura, con la testa piuttosto grossa, le estremità minuscole, con tutte le caratteristiche fisiche sedentarie delle donne della sua razza, forse d’origine libica, con lo stesso profilo un po’ camuso, i denti selvaggi e il labbro superiore molto allungato” (r. 3-6): questi tratti la rendono dissimile dai canoni estetici dominanti, sottolineando le sue origini etniche “primitive” o “selvagge”.

Elementi caratteriali suggeriti:

- Forza e resilienza: Nonostante sia gracile e magra, è “sana e relativamente agile e forte”. Questo suggerisce una resistenza fisica e, per estensione, morale, fondamentale per affrontare le avversità.

- Sensualità e passione latente: La “carnagione bianca e vellutata”, i “bellissimi capelli neri lievemente ondulati” e soprattutto gli “occhi grandi, a mandorla, di un nero dorato e a volte verdognolo, con la grande pupilla appunto delle donne di razza camitica, che un poeta latino chiamò «doppia pupilla», di un fascino passionale, irresistibile” (r. 6-9) sono elementi di grande sensualità e mistero. Questi occhi, “doppia pupilla”, indicano una profondità di sguardo e una capacità di percepire la vita con un’intensità quasi primitiva, un fuoco interiore che contrasta con la sua apparente gracilità e con l’ambiente claustrale. Questo fascino “irresistibile” è una metafora della sua capacità di sedurre con la parola, di attirare l’attenzione del direttore del giornale.

- Intelligenza e spiritualità: Il suo profilo camuso e le caratteristiche “selvagge” sono bilanciate dalla “fioritura freschissima d’intelligenza” (r. 13) che la unisce alle sorelle. La sua bellezza non è superficiale, ma profonda, legata a un’interiorità ricca e a una mente acuta.

La descrizione fisica di Cosima rivela quindi una figura complessa, dotata di una bellezza anticonvenzionale ma di un’intensa forza vitale e di un potenziale intellettuale e sensuale che rompe con i condizionamenti del suo ambiente e la spinge verso la scrittura.

4. Per Cosima e le sorelle la lettura e la scrittura alimentano la gioia di vivere: individua gli snodi che nel brano proposto evidenziano questo comune sentimento.

Nonostante il lutto e la vita “veramente claustrale”, per Cosima e le sorelle la lettura e la scrittura diventano una vitale fonte di gioia e di evasione dalle ristrettezze quotidiane. Gli snodi che evidenziano questo comune sentimento sono:

- “Ma un lievito di vita, un germogliare di passioni e una fioritura freschissima d’intelligenza simile a quella dei prati cosparsi di fiori selvatici a volte più belli di quelli dei giardini, univa le tre sorelle in una specie di danza silenziosa piena di grazia e di poesia.” (r. 11-15): Questa è la frase chiave. I termini “lievito di vita”, “germogliare di passioni”, “fioritura freschissima d’intelligenza” sono metafore organiche che esprimono una vitalità interna che si manifesta nonostante le condizioni esterne. La “danza silenziosa” suggerisce una gioia intima e condivisa, una connessione profonda che va oltre le parole.

- “Le due piccole, Pina e Coletta, leggevano già anch’esse avidamente tutto quello che loro capitava in mano” (r. 15-16): l’avverbio “avidamente” sottolinea l’intensità della loro passione per la lettura, indicando un piacere e una fame di conoscenza.

- “quando erano sole con Cosima, si abbandonavano insieme a commenti e discussioni che uscivano dal loro ambiente e dalle ristrettezze della loro vita quotidiana” (r. 16-18): la lettura e la discussione diventano una via di fuga, un modo per “uscire” dalla realtà opprimente e immaginare mondi diversi, alimentando la loro curiosità e fantasia. Questo è un atto di evasione gioiosa e di crescita intellettuale.

- “E Cosima, come costrettavi da una forza sotterranea, scriveva versi e novelle.” (r. 18-19): la scrittura per Cosima non è un semplice passatempo, ma una spinta irresistibile, una “forza sotterranea” che la guida, suggerendo che la creazione letteraria è una necessità vitale, una fonte di profonda realizzazione e gioia.

Questi passaggi mostrano come, in un ambiente restrittivo, la cultura e l’espressione artistica siano vie di liberazione e nutrimento per lo spirito, capaci di generare una gioia intima e un senso di vitalità condiviso tra le sorelle.

Interpretazione

Il brano di Grazia Deledda, attraverso la vicenda di Cosima, mette in luce con straordinaria efficacia il valore imprescindibile della formazione, della cultura e della scrittura come risorse vitali, soprattutto a partire dall’adolescenza, e in particolare in contesti che tentano di soffocare la libera espressione individuale. La storia di Cosima è un inno alla forza dello spirito umano che, attraverso la passione intellettuale, può superare le limitazioni di un ambiente ristretto e ostile.

Il primo aspetto che emerge con prepotenza è il ruolo della lettura come strumento di evasione e di apertura mentale. In un’epoca e in un luogo in cui le donne erano spesso confinate in un ruolo domestico e in una cultura orale, l’accesso ai giornali illustrati e alle novelle, pur “popolari”, diventa una finestra sul mondo. Per Cosima e le sorelle, leggere avidamente significa non solo acquisire conoscenze, ma soprattutto “uscire dal loro ambiente e dalle ristrettezze della loro vita quotidiana”. La lettura alimenta la fantasia, stimola la discussione e permette di immaginare altre vite, altre possibilità. Questa sete di sapere è una risorsa imprescindibile nell’adolescenza, un periodo di ricerca identitaria in cui l’apertura a nuovi orizzonti culturali è fondamentale per la formazione di una personalità autonoma e critica.

La scrittura, per Cosima, è il passo successivo, l’espressione più alta di questo bisogno di cultura e di autoaffermazione. È una “forza sotterranea” che la costringe a “scrivere versi e novelle”. Questo istinto creativo è una risorsa di inestimabile valore: la scrittura permette di elaborare il proprio vissuto, di dare voce ai propri pensieri e alle proprie passioni, di costruirsi un’identità attraverso la narrazione di sé e del mondo. Per una giovane donna in un ambiente repressivo, la scrittura diventa un atto di libertà, una forma di ribellione silenziosa ma potente contro i condizionamenti sociali e i pregiudizi. La sua “novella ingenua” e “dialettale” sarà anche giudicata negativamente dalla comunità, ma per lei è il mezzo per affermare la propria esistenza e la propria vocazione.

Il brano mette in evidenza anche il contrasto tra l’apertura intellettuale e la chiusura provinciale. Se da un lato l’editore e il direttore del giornale, figure del mondo culturale più ampio, riconoscono il talento di Cosima e la incoraggiano, dall’altro il paese reagisce con “esecrazione unanime e implacabile”. Le zie, che “non sapevano leggere e bruciavano i fogli con le figure di peccatori e di donne maledette”, e persino il fratello Andrea, che teme per la sua reputazione, incarnano la mentalità chiusa, ignorante e moralista che vede nella creatività e nella libertà femminile una minaccia all’ordine costituito. Questa è una lezione ancora valida oggi: la cultura e l’innovazione spesso si scontrano con la resistenza al cambiamento e con la paura di ciò che è nuovo o “diverso”. Il valore della formazione e della cultura è proprio quello di fornire gli strumenti per superare queste barriere, per distinguere tra il pregiudizio e il giudizio fondato, e per difendere la propria autenticità.

In un’epoca come quella attuale, in cui l’accesso alle informazioni è illimitato e la comunicazione è pervasiva, il valore della formazione e della cultura, e in particolare della scrittura, è ancora più cruciale. Non si tratta solo di acquisire nozioni, ma di sviluppare il pensiero critico, la capacità di discernere tra le fonti, di elaborare informazioni complesse e di esprimere le proprie idee in modo chiaro e coerente. La scrittura, in questo senso, diventa uno strumento essenziale per la cittadinanza digitale, per partecipare al dibattito pubblico in modo costruttivo e per resistere alla banalizzazione e alla disinformazione (come suggerirebbe De Rita). Ho imparato, nel mio percorso, che saper scrivere bene significa saper pensare bene.

In sintesi, la storia di Cosima in questo brano deleddiano è un potente promemoria del fatto che la formazione e la cultura, intese come nutrimento per la mente e per lo spirito, sono risorse imprescindibili per la crescita individuale, specialmente nell’adolescenza. La lettura e la scrittura non sono solo attività scolastiche, ma atti di liberazione, di scoperta di sé e di affermazione della propria identità, capaci di fiorire anche negli ambienti più aridi. La sfida è ancora quella di difendere e promuovere queste “piccole virtù” contro ogni forma di pregiudizio e di condizionamento, per permettere a ogni “germoglio d’un essere” di trovare il proprio spazio e la propria luce.