Masetto da Lamporecchio. Decameron, III, 1

28 Dicembre 2019

I pastori di Gabriele D’Annunzio

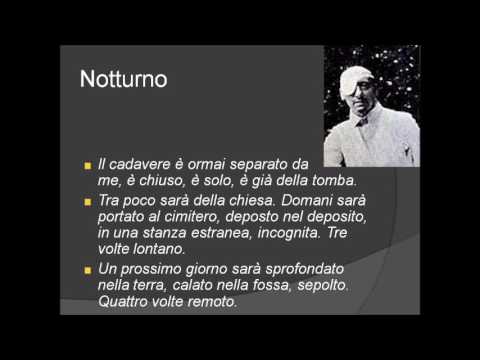

28 Dicembre 2019L’opera “Notturno” (1921), fu scritta da Gabriele D’Annunzio durante la Prima Guerra Mondiale, in un periodo di grande sofferenza personale e fisica.

Il contesto del “Notturno”

Durante la Prima Guerra Mondiale, D’Annunzio partecipò attivamente come volontario, distinguendosi per azioni eroiche, come il celebre volo su Vienna. Tuttavia, nel gennaio 1916, durante una missione, fu coinvolto in un incidente aereo che lo portò a una temporanea cecità. Ferito gravemente a un occhio, fu costretto a trascorrere un lungo periodo di immobilità in un letto d’ospedale, completamente al buio, con la testa fasciata per evitare qualsiasi movimento. In queste condizioni, D’Annunzio iniziò a scrivere il “Notturno”, utilizzando strisce di carta su cui dettava le sue riflessioni o, quando possibile, scriveva appunti “alla cieca”.

Questo periodo di oscurità forzata ebbe un forte impatto sulla sua sensibilità e visione del mondo, portandolo a una riflessione profonda sulla vita, sulla morte, sulla guerra e sul dolore. “Notturno” è dunque il frutto di una introspezione intensa, in cui il poeta, bloccato nella sua immobilità fisica, esplora il proprio mondo interiore e le esperienze passate.

“Notturno”: Struttura e temi

“Notturno” è una raccolta di pensieri, riflessioni, immagini e ricordi, scritti in una prosa lirica, che a volte assume toni visionari e meditativi. Non è una narrazione lineare, ma una serie di frammenti che descrivono sia la sofferenza fisica e mentale del poeta durante la convalescenza, sia le sue visioni interiori che spaziano tra passato e presente, tra realtà e sogno.

Temi principali

- La sofferenza fisica e la cecità: Il tema centrale di Notturno è la condizione fisica del poeta, costretto al buio, in una sorta di prigionia forzata nella propria mente. La cecità temporanea diventa una metafora della condizione esistenziale dell’uomo, intrappolato tra la vita e la morte, tra il passato e il presente, tra il desiderio di agire e l’impossibilità di farlo.

- La guerra e la morte: Gran parte delle riflessioni di Notturno ruotano intorno alla Prima Guerra Mondiale e alla morte dei compagni, degli amici, e di figure amate. Il dolore per la perdita, il senso della morte imminente e il ricordo dei caduti sono temi ricorrenti nell’opera. D’Annunzio riflette sul sacrificio della guerra, sulla caducità della vita e sul destino dell’uomo di fronte alla violenza e alla distruzione.

- Il ricordo e la memoria: Immobilizzato nel suo letto, D’Annunzio si rifugia nei ricordi. Il passato emerge con forza attraverso immagini di luoghi e persone care, come sua madre, per la quale il poeta prova un sentimento di grande affetto e nostalgia. La memoria diventa una fonte di consolazione e di riflessione, un modo per superare il dolore presente e per recuperare una certa intimità emotiva con se stesso.

- La notte e il buio: Il buio fisico in cui D’Annunzio è costretto a vivere per via della sua ferita agli occhi rappresenta anche un simbolo della sua oscurità interiore. La notte diventa un momento di confronto con se stesso, un luogo di meditazione e introspezione. D’Annunzio riflette sulla mortalità e sulla fragilità umana, ma anche sul potere dell’immaginazione di trascendere il dolore e la sofferenza fisica.

- La temporalità sospesa: Uno degli elementi caratteristici di Notturno è il senso di tempo sospeso. Immobilizzato nel suo letto, incapace di vedere o di agire, D’Annunzio vive un’esperienza di interruzione del tempo, dove il passato e il presente si fondono, e il futuro appare incerto. Questo senso di sospensione è amplificato dal linguaggio frammentato e visionario dell’opera, che riflette lo stato mentale alterato del poeta.

Stile e linguaggio

“Notturno” è scritto in uno stile frammentario, con brevi paragrafi che riflettono la condizione fisica e mentale di D’Annunzio durante il periodo di immobilità. Il linguaggio è lirico, ma anche essenziale, privo della grandiosità tipica di altre sue opere. I frammenti di Notturno sono come istantanee della mente del poeta, impressioni fugaci che catturano momenti di riflessione e di memoria.

L’opera è caratterizzata da un linguaggio che a tratti è visionario, altre volte meditativo, ma sempre profondamente intimo. In contrasto con l’estetica e la vitalità delle sue opere precedenti, Notturno mostra un D’Annunzio più riflessivo e dolente, in cui la sofferenza diventa una parte ineludibile dell’esperienza umana.

Significato del “Notturno” nella carriera di D’Annunzio

“Notturno” rappresenta un momento unico nella carriera di D’Annunzio. Lontano dalla retorica del superuomo e dall’esaltazione dell’azione e della bellezza sensuale che caratterizzano molte delle sue opere, in questo libro il poeta si confronta con la propria fragilità e con la realtà del dolore.

In un certo senso, Notturno rappresenta una svolta esistenziale per D’Annunzio, un’opera in cui la figura del poeta si mostra vulnerabile e umana. L’esperienza della guerra, della sofferenza fisica e della perdita si riflettono in un’opera che esplora temi universali come la morte, il tempo, la memoria e il silenzio.

Conclusione

Il periodo notturno di D’Annunzio è dunque strettamente legato alla sua esperienza personale durante la Prima Guerra Mondiale, quando, ferito e costretto all’immobilità e al buio, il poeta scrisse “Notturno”, un’opera di grande profondità e introspezione. In essa, D’Annunzio abbandona il vitalismo e il culto del superuomo per confrontarsi con la sua condizione di fragilità umana, esplorando i temi della sofferenza, della morte e della memoria in uno stile frammentario e visionario.

Notturno rimane un’opera fondamentale non solo per la sua carica lirica e meditativa, ma anche perché rivela un lato più vulnerabile e umano di D’Annunzio, segnando una tappa significativa nella sua evoluzione come artista e come uomo.