Al Signore canterò

28 Dicembre 2019

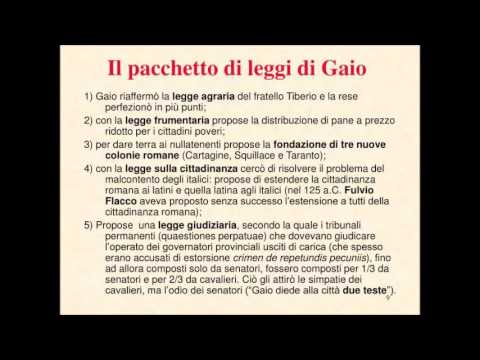

Le riforme dei Gracchi seconda parte: Caio Gracco

28 Dicembre 2019Virgilio – Eneide (I secolo a.C.) – Libro I, Versi Finali (vv. 695-756)

Questi versi conclusivi del Libro I dell’Eneide descrivono il sontuoso banchetto offerto da Didone ad Enea e ai suoi Troiani. È una scena di apparente gioia e ospitalità, ma è sottilmente permeata dall’insidioso lavoro di Cupido, travestito da Ascanio, che semina i semi del tragico amore di Didone.

Analisi e Immagini

Questi versi conclusivi del Libro I descrivono il sontuoso banchetto offerto da Didone ad Enea, ma soprattutto, introducono sottilmente la dimensione tragica che definirà il destino di Didone. La scena è di una grandezza ingannevole, poiché Cupido, travestito da Ascanio, inizia il suo lavoro insidioso.

1. L’Arrivo di Cupido e l’Ambientazione del Banchetto (vv. 695-708)

Cupido, obbedendo al comando di Venere, arriva al palazzo, portando i doni di Enea. La descrizione imposta immediatamente una scena di splendore regale: Didone sul suo giaciglio d’oro tra sontuosi arazzi, Enea e i suoi Troiani che si uniscono ai Tirii. I dettagli meticolosi dei servi, il loro numero (cinquanta ancelle, cento altri ministri) e i loro compiti (preparare il cibo, onorare i Penati, servire il vino) enfatizzano l’opulenza della corte di Didone. Questa dettagliata rappresentazione dell’ordine domestico e dell’ospitalità regale crea un forte contrasto con il disordine nascosto che Cupido sta per scatenare.

2. L’Insidioso Lavoro di Cupido (vv. 709-721)

L’attenzione si sposta su Cupido, travestito da Iulo (Ascanio). I Tirii ammirano i doni di Enea e il ragazzo stesso. Ma è Didone, esplicitamente definita “infelice” e “votata alla futura piaga”, il bersaglio principale. La sua fascinazione per “Iulo” è descritta con termini intensi, quasi patologici: la sua mente non può saziarsi, e lei arde (“ardescit”) guardandolo. È mossa “parimenti dal fanciullo e dai doni”, suggerendo un’affezione nascente.

Praecipue infelix, pesti devota futurae,

expleri mentem nequit ardescitque tuendo

Phoenissa, et pariter puero donisque movetur.

(vv. 712-714)

Cupido abbraccia Enea, fingendo affetto filiale, poi rivolge la sua attenzione a Didone. Lei gli si aggrappa con gli occhi e con tutto il cuore, cullandolo talvolta in grembo, Didone ignara del potente dio che le si insidia. Il linguaggio enfatizza la sua beata ignoranza (“inscia Dido, / insidat quantus miserae deus” – Didone ignara di quanto grande dio le si insidiasse, a lei infelice). Cupido, memore delle istruzioni di sua madre Venere, comincia a cancellare il ricordo di Sicheo dal cuore di Didone e a sostituirlo con un nuovo, vivo amore, assalendo i suoi affetti da tempo quiescenti e i suoi cuori disabituati.

3. Il Brindisi e il Canto di Iopa (vv. 722-746)

Dopo la prima quiete dai banchetti, e rimosse le mense, vengono disposti grandi crateri e si incoronano i vini. Si leva un fragore nella reggia, e le voci risuonano per gli ampi atri; dai soffitti dorati pendono lucerne accese, e torce con le loro fiamme vincono la notte.

Postquam prima quies epulis, mensaeque remotae,

crateras magnos statuunt et vina coronant.

Fit strepitus tectis, vocemque per ampla volutant

atria; dependent lychni laquearibus aureis

incensi, et noctem flammis funalia vincunt.

(vv. 722-727)

Didone, in quanto regina, prende una pesante coppa, la riempie di vino puro e fa un solenne brindisi a Giove, il dio dell’ospitalità, invocando la sua benedizione sul giorno e sulla memoria dei loro discendenti. Invoca anche Bacco e Giunone, e invita i Tirii a celebrare. Dopo aver libato, tocca la coppa con le labbra e la passa a Bizia, che la beve avidamente.

Successivamente, il cantore Iopa, con i capelli lunghi e la cetra d’oro (istruito dal grande Atlante), esegue un canto cosmologico. Egli canta la luna errante e le fatiche del sole, l’origine del genere umano e degli animali, la provenienza della pioggia e dei fuochi. Descrive le costellazioni (Arturo, le Iadi piovose, i due Trioni – le Orse) e si interroga sul perché i soli invernali si affrettino a bagnarsi nell’Oceano o quale indugio ostacoli le notti pigre. Questo canto, che spazia dall’astronomia alla meteorologia e all’origine della vita, riflette la cultura ellenistica e l’interesse per la conoscenza scientifica.

Cithara crinitus Iopas

personat aurata, docuit quem maximus Atlas.

Hic canit errantem lunam solisque labores;

unde hominum genus et pecudes; unde imber et ignes;

Arcturum pluviasque Hyadas geminosque Triones;

quid tantum Oceano properent se tinguere soles

hiberni, vel quae tardis mora noctibus obstet.

(vv. 739-746)

4. La Curiosità di Didone e la Richiesta Finale (vv. 747-756)

Mentre il banchetto prosegue con applausi dei Tirii e dei Troiani, l’infelice Didone prolunga la notte con vari discorsi. La sua mente è ormai ossessionata da Enea e dalla storia di Troia. Virgilio usa la potente metafora “longumque bibebat amorem” (e beveva il lungo amore), suggerendo che ogni domanda su Troia è un sorso di quel veleno amoroso che la sta consumando.

Nec non et vario noctem sermone trahebat

infelix Dido, longumque bibebat amorem,

multa super Priamo rogitans, super Hectore multa;

nunc quibus Aurorae venisset filius armis,

nunc quales Diomedis equi, nunc quantus Achilles.

(vv. 747-752)

Chiede molto su Priamo e Ettore, su Memnone (figlio dell’Aurora) e le sue armi, sui cavalli di Diomede e sulla grandezza di Achille. La sua curiosità è insaziabile, un segno della sua crescente infatuazione per Enea e per il suo mondo eroico.

Infine, Didone rivolge ad Enea la richiesta cruciale che darà il via al racconto del Libro II e III:

‘Immo age, et a prima dic, hospes, origine nobis

insidias,’ inquit, ‘Danaum, casusque tuorum,

erroresque tuos; nam te iam septima portat

omnibus errantem terris et fluctibus aestas.’

(vv. 753-756)

“Anzi, orsù, raccontaci fin dal primo inizio, o ospite, gli inganni dei Danai, e le sventure dei tuoi, e i tuoi errori; perché ormai la settima estate ti porta, errante per tutte le terre e i flutti.” Questa richiesta, apparentemente innocente, sigilla il destino di Didone, poiché il racconto di Enea riaccenderà in lei la fiamma della passione e la condurrà alla rovina. L’indicazione “settima estate” sottolinea la lunga e dolorosa odissea di Enea.

Analisi Generale

- Tema della Tragedia Imminente: L’intero finale del Libro I è pervaso da un’atmosfera di presagio. L’epiteto “infelix Dido” e la frase “pesti devota futurae” sono chiari segnali del destino tragico che attende la regina, già segnata dalla divinità.

- Amore e Inganno: Il tema centrale è l’amore, ma un amore indotto dalla frode divina. Cupido, con la sua bellezza e le sue “simulata verba”, agisce come un veleno, distruggendo la memoria del passato (Sicheo) e accendendo una passione che sarà fatale.

- Ospitalità e Destino: Il banchetto, simbolo di ospitalità e legame tra popoli, diventa il teatro di un’azione divina che sovverte l’ordine e prepara la tragedia. L’ospitalità di Didone si trasforma nella sua perdizione.

- Il Passato e il Futuro: Didone è ossessionata dal passato di Troia, chiedendo dettagli sulla guerra e gli eroi. Questa immersione nel passato di Enea la distoglie dal suo presente e la lega a un futuro che non le appartiene, quello del destino di Enea.

- L’Eroe e la Sua Narrazione: La richiesta di Didone di ascoltare la storia di Enea prepara il terreno per i Libri II e III, in cui Enea stesso diventerà il narratore delle sue sventure. Questo è un espediente narrativo fondamentale per Virgilio.

- Contrasto: Il contrasto tra la gioia esteriore del banchetto e l’insidiosa opera di Cupido è un elemento chiave. La luce e il canto di Iopa contrastano con l’oscurità del destino di Didone.

Stile e Linguaggio

- Linguaggio Solenne e Dettagliato: Virgilio utilizza un linguaggio elevato e preciso, ricco di dettagli descrittivi che evocano la magnificenza della corte di Didone.

- Epiteti Rivelatori: L’uso di epiteti come “infelix Dido” e “pesti devota futurae” anticipa il destino del personaggio, creando un’atmosfera di pathos.

- Metafore e Similitudini: La metafora di Didone che “beveva il lungo amore” è particolarmente potente.

- Inversioni e Iperbati: La sintassi latina di Virgilio è complessa, con frequenti inversioni e iperbati che conferiscono solennità e musicalità ai versi.

- Focalizzazione: La narrazione si concentra progressivamente su Didone, rendendo il lettore consapevole della sua crescente infatuazione e della sua ignoranza del pericolo.

- Uso del Latino: L’uso del latino conferisce un’aura di antichità e solennità, tipica dell’epos.

Conclusione

I versi finali del Libro I dell’Eneide sono un capolavoro di prefigurazione e di tensione narrativa. Virgilio costruisce una scena di apparente armonia e celebrazione, ma la pervade di un’inquietudine latente attraverso l’azione di Cupido e gli epiteti tragici attribuiti a Didone. La curiosità della regina per la storia di Enea, apparentemente innocua, si rivela il catalizzatore della sua rovina, segnando l’inizio di una delle più grandi e tragiche storie d’amore della letteratura. Il libro si chiude con l’attesa del racconto di Enea, che non sarà solo una narrazione del passato, ma il seme del futuro tragico di Didone.

Testo Latino e Traduzione Italiana

| Testo Latino

Iamque ibat dicto parens et dona Cupido Postquam prima quies epulis, mensaeque remotae, |

Traduzione Italiana

E già andava Cupido, obbediente al comando, Dopo che vi fu il primo riposo dai banchetti, e le mense furono rimosse, |