La Signorina Felicita di Guido Gozzano

28 Dicembre 2019

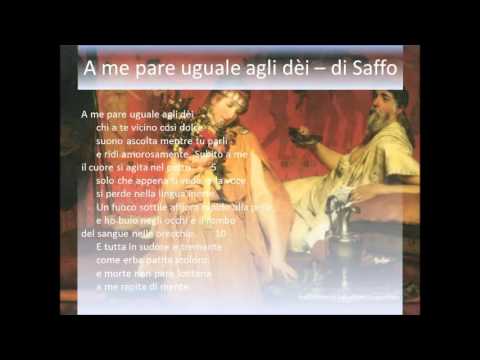

A me pare uguale agli dei di Saffo

28 Dicembre 2019I Crepuscolari furono un gruppo di poeti italiani attivi all’inizio del Novecento, noti per la loro reazione alla retorica e alla grandiosità della poesia precedente, in particolare al D’Annunzianesimo, e per l’adozione di un linguaggio semplice e dimesso, rivolto a descrivere situazioni quotidiane, piccole e malinconiche.

Il nome “Crepuscolari” fu coniato dal critico letterario Giuseppe Antonio Borgese nel 1910, che usò il termine in senso dispregiativo, per indicare una letteratura “morente”, contrapposta all’enfasi e alla vitalità dannunziana. I crepuscolari, tuttavia, rappresentano un’importante fase di transizione verso la modernità letteraria, anticipando temi esistenzialisti e il successivo sviluppo dell’ermetismo.

Contesto e caratteristiche principali

I poeti crepuscolari si allontanano dall’idea di un poeta vate, una figura eroica e grandiosa, e si rifugiano invece in una poesia di piccolo respiro, che esplora temi come la solitudine, la noia, l’inadeguatezza, e la malinconia. La loro poesia si muove spesso tra spazi domestici e privati, celebrando la quotidianità, l’insignificanza della vita e il disincanto. Le loro opere riflettono una sensazione di declino esistenziale e di impossibilità di grandezza, e il loro mondo poetico è popolato da case abbandonate, oggetti consunti, sentimenti spenti e luoghi provinciali.

Temi e motivi principali

- La malinconia e il sentimento di inutilità: I crepuscolari mettono in luce una malinconica contemplazione della vita, presentata spesso come priva di significato. Non c’è spazio per grandi imprese o passioni: la loro visione è caratterizzata da rassegnazione e da un senso di decadenza.

- Il rifiuto dell’eroismo: L’eroismo, caratteristico della poesia dannunziana, viene rifiutato. Il poeta crepuscolare non ha nulla di eroico e non si erge a guida della società. Anzi, è una figura marginale, solitaria, spesso ironica, che si limita a osservare senza partecipare.

- La quotidianità e i luoghi comuni: I Crepuscolari parlano di piccoli eventi quotidiani, descrivono oggetti e luoghi comuni e familiari: case di campagna, cortili, stanze polverose, città di provincia, oggetti desueti e passatempi semplici. Tutto ciò contribuisce a una poetica intimista e sommessa, dove anche il paesaggio e le azioni sembrano riflettere la condizione d’animo del poeta, spesso stanco e disilluso.

- L’ironia e il disincanto: Accanto al sentimento di malinconia, spesso si accompagna una velata ironia che smorza ogni velleità eroica o sentimentale. L’ironia diventa uno strumento per guardare con distacco e rassegnazione alla propria condizione.

Poeti principali

- Guido Gozzano: Forse il più famoso dei Crepuscolari, Gozzano si distingue per il suo stile elegante e ironico, con cui descrive scene di vita quotidiana, personaggi dimessi e malinconici, e una continua riflessione sulla decadenza e la fragilità della vita. La sua poesia più celebre è “La signorina Felicita, ovvero la Felicità”, che rappresenta un esempio perfetto di come Gozzano mescoli ironia, tenerezza e malinconia nella descrizione della vita provinciale e delle piccole emozioni.

- Sergio Corazzini: La poesia di Corazzini è caratterizzata da un tono autocommiserativo e intimista, con un forte senso di fragilità e disillusione. Nella sua poesia, egli rifiuta esplicitamente il ruolo di poeta vate, preferendo definirsi un “piccolo fanciullo che piange”, come nell’emblematica poesia “Desolazione del povero poeta sentimentale”.

- Marino Moretti: Poeta di atmosfere semplici e quotidiane, Moretti si concentra sulla vita di provincia e sui suoi piccoli eroi dimenticati. La sua è una poesia che esalta la dimensione intima e il passaggio del tempo, sempre con uno sguardo distaccato e malinconico.

- Corrado Govoni: La sua produzione poetica spazia dal simbolismo alla poesia crepuscolare. Nei suoi versi c’è spesso una mescolanza di linguaggi, con un forte senso del colore e della materia, alternando la tenerezza malinconica alla descrizione di piccole cose quotidiane.

- Fausto Maria Martini: Un altro rappresentante del Crepuscolarismo, Martini si concentra sull’angoscia esistenziale, sulla sensazione di non appartenere più al proprio tempo, offrendo una visione disillusa del mondo.

Lo stile poetico

Il linguaggio crepuscolare è volutamente semplice, antiretorico, e mira a riprodurre una sorta di realismo quotidiano. Si abbandonano le immagini eroiche, e il linguaggio spesso sembra avvicinarsi alla prosa. L’obiettivo è quello di dare voce alla fragilità umana e alla banalità della vita di ogni giorno. Le immagini sono spesso dimese, e gli oggetti descritti non sono mai maestosi o epici, ma umili e quotidiani: tazze da tè, finestre polverose, vecchie fotografie, case decadenti, tramonti velati.

Anche la musicalità dei versi cambia rispetto alla tradizione precedente. I crepuscolari non cercano la grandiosità del verso dannunziano, ma preferiscono una musicalità più pacata, spezzata, quasi dimessa, che si accorda perfettamente al tono malinconico e dimesso della loro poetica.

Tematiche crepuscolari e società moderna

I Crepuscolari riflettono un senso di alienazione nei confronti della società moderna, industrializzata e in rapido cambiamento. Al contrario dei futuristi, che celebrano il progresso e la velocità della nuova era, i crepuscolari sembrano rifugiarsi in una dimensione nostalgica, quasi provinciale, rimpiangendo un mondo più semplice e meno frenetico. Questo contrasto con la modernità è uno dei motivi per cui la loro poesia ha una dimensione fortemente autobiografica e introspettiva, con i poeti che preferiscono parlare del proprio isolamento rispetto al mondo.

Conclusione

I Crepuscolari hanno lasciato un segno significativo nella letteratura italiana, nonostante il loro rifiuto di qualsiasi grandezza o eroismo. Essi hanno aperto la strada a una poesia più intimista e riflessiva, più vicina alle emozioni e alle sofferenze quotidiane dell’individuo. Con il loro linguaggio semplice e la loro poetica malinconica, hanno anticipato alcuni temi che saranno centrali nella poesia successiva del Novecento, come l’alienazione esistenziale e la ricerca di un senso nella modernità.

Il loro contributo ha contribuito a far emergere una nuova sensibilità poetica, caratterizzata da un disincanto nei confronti della vita, ma anche da un sentimento di tenerezza e compassione per le piccole cose e i piccoli eventi che riempiono l’esistenza umana.