Traccia e analisi di Talor mentre cammino per le strade di Camillo Sbarbaro

28 Dicembre 2019

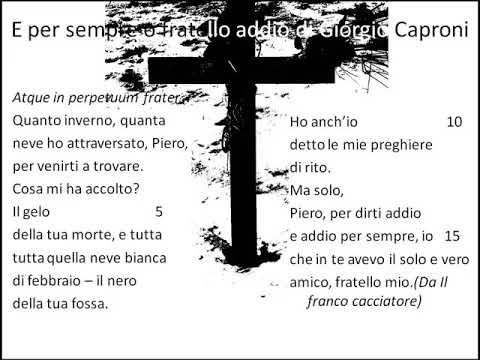

E per sempre o fratello addio di Giorgio Caproni

28 Dicembre 2019Il Monachesimo Medievale: storia, caratteristiche e impatto sulla società

Il monachesimo, inteso come scelta di vita ascetica e contemplativa, lontana dalle distrazioni del mondo, ha rappresentato una forza trainante e un pilastro fondamentale della società medievale europea. Nato in Oriente, si diffuse rapidamente in Occidente, assumendo forme e ruoli diversi, ma mantenendo sempre al centro l’ideale di perfezione cristiana e di servizio a Dio.

Origini e Diffusione

Le radici del monachesimo cristiano affondano nel III secolo d.C., in Egitto e in Siria, con figure come Sant’Antonio Abate (il “Padre dei monaci”) e San Pacomio. Questi primi monaci erano prevalentemente eremiti (anacoreti), che vivevano in solitudine nel deserto, dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e alla lotta contro le tentazioni.

Nel IV secolo, si sviluppò il cenobitismo, ovvero la vita monastica in comunità, sotto la guida di un abate e secondo una regola comune. Questa forma, più organizzata, favorì una maggiore diffusione e stabilità del movimento.

In Occidente, il monachesimo arrivò più tardi, ma conobbe un rapido sviluppo a partire dal V-VI secolo. Figure come San Martino di Tours in Gallia e San Patrizio in Irlanda furono pionieri, ma il vero fondatore del monachesimo occidentale è unanimemente riconosciuto in San Benedetto da Norcia.

La Regola Benedettina: Ora et Labora

San Benedetto da Norcia (c. 480 – c. 547) fondò il monastero di Montecassino nel 529 e redasse la sua celebre Regola (Regula Benedicti), che divenne il modello dominante per il monachesimo occidentale. La Regola benedettina si basava su principi di equilibrio, moderazione e stabilità, in contrapposizione all’eccessivo ascetismo di alcune forme orientali. I pilastri della Regola erano:

- Ora et Labora: “Prega e lavora”. Questo motto sintetizza l’equilibrio tra la vita contemplativa (preghiera, studio delle Sacre Scritture) e la vita attiva (lavoro manuale, intellettuale). I monaci non dovevano essere oziosi, ma contribuire al sostentamento della comunità e alla diffusione della cultura.

- Stabilità: I monaci dovevano rimanere nel monastero per tutta la vita, evitando il vagabondaggio. Questo favoriva la coesione della comunità e la continuità delle attività.

- Obbedienza: Obbedienza all’abate, considerato il padre spirituale e la guida della comunità.

- Povertà e Castità: Voti tradizionali della vita monastica.

La Regola benedettina, con la sua flessibilità e il suo pragmatismo, si adattò bene alle diverse realtà europee e fu adottata da un numero crescente di monasteri, diventando il fondamento della civiltà monastica medievale.

Il Ruolo dei Monasteri nella Società Medievale

I monasteri benedettini, e in seguito quelli di altri ordini, non furono solo luoghi di preghiera e di ascesi, ma veri e propri centri propulsori della civiltà medievale. Il loro impatto fu multiforme:

- Conservazione e Diffusione della Cultura: In un’epoca di declino delle città e di scarsa alfabetizzazione, i monasteri divennero i principali custodi del sapere antico. Nei loro scriptoria, i monaci copiavano e tramandavano testi classici e opere religiose, salvando dall’oblio gran parte del patrimonio culturale greco-romano. Furono anche centri di produzione di nuovi testi (cronache, agiografie, trattati).

- Sviluppo Agricolo ed Economico: I monaci erano abili agricoltori. Bonificarono terre, introdussero nuove tecniche colturali e svilupparono sistemi di irrigazione. I monasteri divennero così importanti centri economici, autosufficienti e spesso produttori di surplus che contribuivano all’economia locale.

- Assistenza Sociale e Sanitaria: I monasteri offrivano ospitalità ai viandanti, ai pellegrini e ai poveri. Molti avevano infermerie e si dedicavano alla cura dei malati, utilizzando conoscenze mediche tramandate e sviluppate al loro interno.

- Evangelizzazione e Diffusione del Cristianesimo: I monaci furono fondamentali nell’evangelizzazione delle popolazioni barbariche e nella diffusione del Cristianesimo in Europa. Partendo dai monasteri, missionari come San Colombano si spinsero in regioni ancora pagane, contribuendo alla cristianizzazione del continente.

- Influenza Politica e Sociale: Gli abati dei grandi monasteri acquisirono spesso un notevole potere politico e sociale, consigliando re e imperatori e partecipando attivamente alla vita pubblica. I monasteri divennero punti di riferimento per le comunità circostanti, fungendo da centri di potere, di giustizia e di organizzazione sociale.

Evoluzione del Monachesimo: Nuovi Ordini

Nel corso del Medioevo, il monachesimo si evolse, dando vita a nuovi ordini che rispondevano a diverse esigenze spirituali e sociali:

- Cluniacensi (X secolo): Nati dall’abbazia di Cluny, in Francia, promossero una riforma che mirava a liberare i monasteri dall’ingerenza laica e a rafforzare la centralità della preghiera e della liturgia.

- Cistercensi (XI secolo): Fondati da San Roberto di Molesme e poi riformati da San Bernardo di Chiaravalle, i Cistercensi tornarono a un’interpretazione più rigorosa della Regola benedettina, enfatizzando la povertà, il lavoro manuale e la vita in luoghi isolati. Furono grandi innovatori agricoli.

- Ordini Mendicanti (XIII secolo): Con San Francesco d’Assisi (Francescani) e San Domenico di Guzmán (Domenicani), il monachesimo uscì dai chiostri per vivere in mezzo alla gente, nelle città. Questi ordini, basati sulla povertà assoluta (mendicità) e sulla predicazione, risposero alle nuove esigenze spirituali delle popolazioni urbane e alla lotta contro le eresie.

Conclusione

Il monachesimo medievale è stato un fenomeno di straordinaria importanza, che ha plasmato il volto dell’Europa per secoli. Dai solitari anacoreti ai grandi ordini cenobitici e mendicanti, i monaci hanno incarnato un ideale di vita cristiana, ma hanno anche svolto un ruolo insostituibile nella conservazione della cultura, nello sviluppo economico, nell’assistenza sociale e nella diffusione del Cristianesimo. La loro eredità è ancora oggi visibile nel patrimonio artistico, architettonico e culturale del continente, testimonianza di una “vita al limite” dedicata a Dio e al prossimo.