Biografia di Eugenio Montale

28 Dicembre 2019

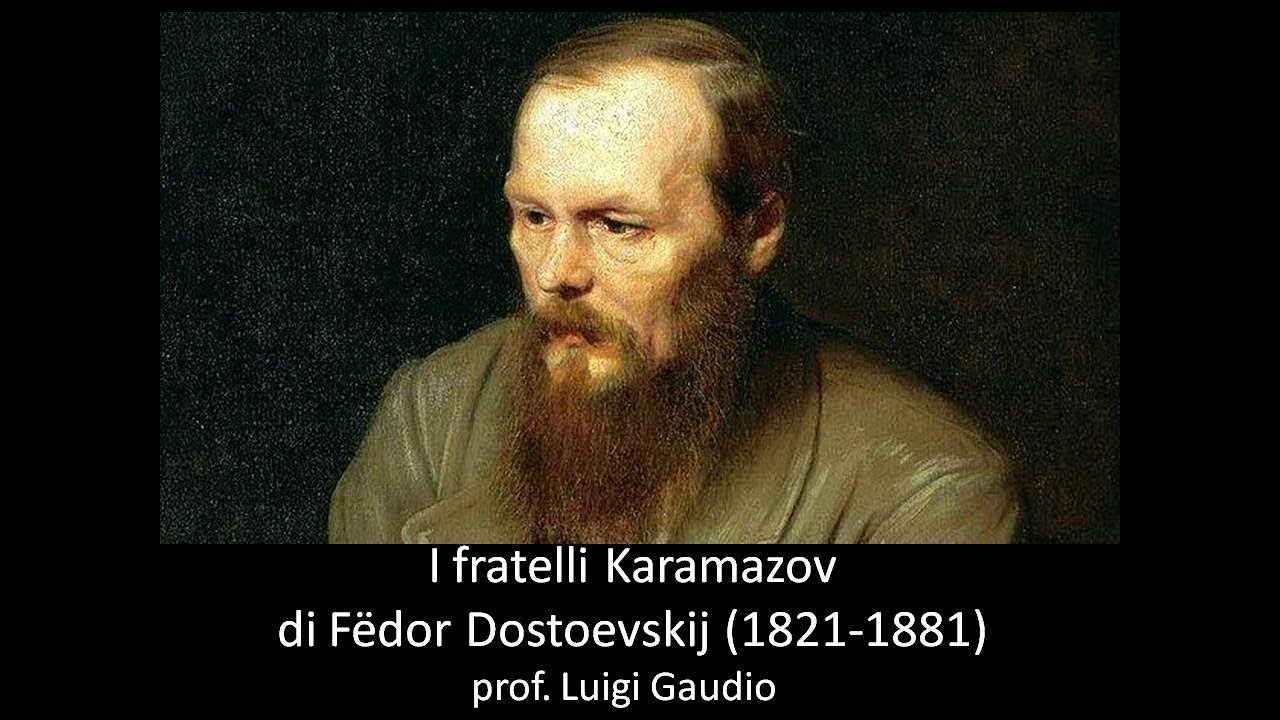

I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij

28 Dicembre 2019“Il ponte” è un sonetto di Giovanni Pascoli (1855-1912), inserito nella sezione Tristezze della sua celebre raccolta Myricae.

Questa poesia, come molte altre di Pascoli, si distingue per la sua capacità di evocare atmosfere malinconiche e misteriose attraverso la descrizione di elementi naturali, caricandoli di significati simbolici e riflessioni esistenziali. Il componimento è un esempio della sensibilità pascoliana nel cogliere la voce segreta delle cose e nel proiettare sul paesaggio i moti più intimi dell’animo.

Analisi del Sonetto

Il sonetto è composto da quattordici versi endecasillabi, distribuiti in due quartine a rima incrociata (ABBA, ABBA) e due terzine a rima replicata (CDE, CDE). Questa struttura classica è un contenitore per un contenuto intriso di modernità e simbolismo.

Quartina 1: La Scena Notturna e il Lamento del Fiume La poesia si apre con un’immagine notturna dominata dalla luce lunare: “La glauca luna lista l’orizzonte / e scopre i campi nella notte occulti / e il fiume errante.” La luna, descritta con l’aggettivo “glauca” (un verde-azzurro pallido), illumina flebilmente il paesaggio, rivelando i campi nascosti e il fiume che scorre. Il suono del fiume che si infrange contro il “solitario ponte” è reso con l’onomatopea “suono di singulti”, conferendo al corso d’acqua una dimensione quasi umana di lamento e malinconia. Il ponte, solitario, diventa un punto di osservazione e un simbolo di passaggio.

Quartina 2: Il Fiume tra Mistero e Destino La seconda quartina si concentra sul fiume, la cui origine e destinazione sono avvolte nel mistero: “Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte, / ch’esita mormorando tra i virgulti?”. Il fiume è un’entità che procede inesorabilmente, “con lucidi sussulti”, dal suo “ignoto monte” verso il “mare ignoto”. Questa immagine del fiume che non conosce né la sua sorgente né la sua foce diventa una potente metafora della vita umana, un percorso predestinato ma avvolto nell’incertezza, un viaggio verso un destino sconosciuto. Il “mormorando tra i virgulti” aggiunge un’ulteriore nota di suono sommesso e quasi esitante.

Terzina 1: La Luna e i Cipressi Con la terza strofa, l’attenzione si sposta verso l’alto. La luna “spunta” e a essa si rivolgono “intenti / gli alti cipressi dalla spiaggia triste”. I cipressi, alberi tradizionalmente associati al lutto e alla morte, sembrano animarsi, muovendosi “come un pio sussurro”. Questa personificazione suggerisce una sorta di preghiera o di riverenza silenziosa della natura verso l’astro notturno, che assume quasi una valenza divina o consolatoria. La “spiaggia triste” rafforza il tono malinconico.

Terzina 2: Le Nubi e il Tempio Azzurro La scena si amplia ulteriormente con le “fluenti / nubi” che “sostano, biancheggiando” e si volgono alla luna. Queste nubi, che “salìan non viste / le infinite scalèe del tempio azzurro”, creano un’immagine di ascesa verso una dimensione celeste e sacra. Il “tempio azzurro” è il cielo stesso, e le nubi sono come pellegrini che salgono gradini invisibili verso una verità o una bellezza superiore, guidate dalla luce lunare. La visione si fa cosmica, suggerendo un ordine universale e una bellezza nascosta che si rivela nella quiete della notte.

Temi Principali:

- Il Mistero dell’Esistenza: Il fiume che scorre da un “ignoto monte” a un “mare ignoto” è la metafora centrale della vita umana, un percorso verso l’ignoto.

- La Solitudine e la Malinconia: Il “solitario ponte”, la “spiaggia triste” e il “suono di singulti” del fiume contribuiscono a creare un’atmosfera di profonda malinconia e isolamento.

- La Natura Simbolica: Gli elementi naturali (luna, fiume, cipressi, nubi) non sono semplici descrizioni, ma veicoli di significati più profondi, specchi dell’animo umano e di un ordine cosmico.

- La Presenza del Sacro: Il “pio sussurro” dei cipressi e le “infinite scalèe del tempio azzurro” suggeriscono una dimensione spirituale e una ricerca di trascendenza nella natura.

- Il Fonosimbolismo: Pascoli utilizza sapientemente le onomatopee e i suoni (“singulti”, “mormorando”, “sussulti”, “sussurro”) per arricchire la descrizione e creare un’atmosfera sonora suggestiva.

Stile e Linguaggio: Lo stile di Pascoli è caratterizzato da una precisione lessicale e da un’attenzione ai dettagli sensoriali. Il linguaggio è evocativo, con un uso frequente di aggettivi che caricano gli elementi naturali di valenze emotive (“glauca”, “errante”, “solitario”, “triste”, “fluide”). La sintassi è piana, ma la densità delle immagini e dei simboli è elevata. Il ritmo è lento e meditativo, adatto alla contemplazione notturna.

Conclusione

“Il ponte” è un sonetto che, pur nella sua apparente semplicità descrittiva, rivela la profondità della poetica pascoliana. Attraverso l’immagine del fiume che scorre inesorabile e del paesaggio notturno illuminato dalla luna, Pascoli medita sul mistero dell’esistenza, sulla solitudine umana e sulla ricerca di un senso nel grande disegno cosmico. La poesia è un esempio magistrale di come il poeta riesca a infondere negli elementi naturali una voce e un’anima, trasformando la descrizione del paesaggio in una commovente riflessione sulla vita, la morte e l’ignoto.

Testo della poesia Il ponte di Giovanni Pascoli, da Myricae (1891) – Sezione Tristezze

La glauca luna lista l’orizzonte

e scopre i campi nella notte occulti

e il fiume errante. In suono di singulti

l’onda si rompe al solitario ponte. 4

Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte,

ch’esita mormorando tra i virgulti?

il fiume va con lucidi sussulti

al mare ignoto dall’ignoto monte. 8

Spunta la luna: a lei sorgono intenti

gli alti cipressi dalla spiaggia triste,

movendo insieme come un pio sussurro. 11

Sostano, biancheggiando, le fluenti

nubi, a lei volte, che salìan non viste

le infinite scalèe del tempio azzurro. 14