Un sopruso feudale Lucia e Don Rodrigo

28 Dicembre 2019

L’ironia manzoniana

28 Dicembre 2019Il sistema dei personaggi e l’introduzione ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, con risorse e informazioni utili per uno studio scolastico o universitario.

L’Introduzione: poetica e dichiarazione di intenti

L’Introduzione ai Promessi Sposi rappresenta molto più di un semplice espediente narrativo. Attraverso la finzione del manoscritto ritrovato, Manzoni elabora una vera e propria dichiarazione di poetica che anticipa e giustifica le scelte strutturali e tematiche dell’intera opera.

La strategia del manoscritto anonimo

La fictio letteraria del manoscritto secentesco permette a Manzoni di assumere il ruolo di “editore” piuttosto che di autore, creando una distanza ironica che attraverserà tutto il romanzo. Questa strategia narrativa serve molteplici funzioni: legittima storicamente la narrazione, consente l’adozione di un punto di vista esterno e critico, e soprattutto introduce quel tono ironico-compassionevole che caratterizzerà il rapporto del narratore con personaggi e vicende.

Il contrasto tra la prosa involuta e ridondante dell’anonimo secentesco e la chiarezza espositiva del “redattore” ottocentesco diventa immediatamente un manifesto linguistico. Manzoni dimostra con l’esempio concreto l’inadeguatezza del linguaggio letterario tradizionale e la necessità di una prosa moderna e comunicativa.

La dimensione meta-letteraria

L’Introduzione rivela la consapevolezza manzoniana della novità del proprio progetto letterario. Il romanzo rappresenta un genere nuovo per la letteratura italiana, e Manzoni avverte l’esigenza di giustificarne teoricamente la legittimità. La scelta di raccontare una storia di “gente meccaniche” in un’epoca dominata dalla letteratura aulica costituisce una vera rivoluzione culturale.

La polemica implicita contro la storia ufficiale, che ignora le vicende del popolo per concentrarsi sui “personaggi illustri”, anticipa la moderna concezione della storia sociale. Manzoni rivendica la dignità artistica delle vicende private e quotidiane, prefigurando gli sviluppi del realismo europeo.

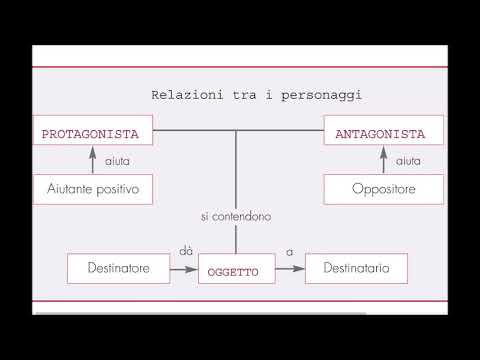

L’architettura del sistema dei personaggi

La struttura piramidale della società

Manzoni costruisce un sistema di personaggi che rispecchia fedelmente la stratificazione sociale del Seicento lombardo. Al vertice troviamo l’aristocrazia spagnola (l’Innominato, don Rodrigo), seguita dalla nobiltà locale, dalla borghesia emergente (l’Azzeccagarbugli), dal clero (con le sue gerarchie interne), fino al popolo minuto rappresentato dai protagonisti.

Questa architettura non è meramente sociologica, ma assume valenze morali precise. La posizione sociale non corrisponde necessariamente al valore morale: personaggi umili come Renzo e Lucia incarnano valori positivi, mentre aristocratici come don Rodrigo rappresentano la corruzione del potere.

La dialettica oppressori/oppressi

Il sistema dei personaggi si organizza attorno alla dialettica fondamentale tra oppressori e oppressi. Questa polarizzazione non è semplicistica: Manzoni evita il manicheismo attraverso la complessità psicologica dei personaggi e la varietà delle situazioni narrative.

Gli oppressori non sono uniformemente malvagi: don Rodrigo agisce per capriccio aristocratico più che per malvagità assoluta, l’Innominato attraversa una profonda crisi spirituale, don Abbondio è vittima prima ancora che complice. Analogamente, gli oppressi non sono sempre virtuosi: Renzo può essere impulsivo e vendicativo, Agnese ricorre a sotterfugi discutibili.

I protagonisti: Renzo e Lucia come eroi moderni

Renzo Tramaglino: l’eroe problematico

Renzo rappresenta una novità assoluta nel panorama letterario italiano: un protagonista di estrazione popolare dotato di dignità e spessore psicologico. La sua caratterizzazione sfugge agli stereotipi del popolano letterario tradizionale (il servo sciocco della commedia, il villano rozzo della novellistica).

La complessità del personaggio emerge dalla dialettica tra virtù naturali e limiti culturali. Renzo possiede un innato senso di giustizia, una generosità spontanea, una lealtà incrollabile verso gli affetti. Tuttavia, la sua formazione limitata lo espone a errori di valutazione e a reazioni impulsive che complicano ulteriormente la sua situazione.

Il percorso formativo di Renzo attraversa tutto il romanzo. Dalle illusioni iniziali sulla giustizia terrena (l’episodio dell’Azzeccagarbugli) alla partecipazione ai tumulti milanesi, fino alla maturazione finale, il personaggio evolve costantemente. Questa dinamicità psicologica rappresenta un’innovazione fondamentale rispetto alla staticità dei personaggi della tradizione letteraria italiana.

Lucia Mondella: virtù e modernità

Lucia incarna l’ideale femminile manzoniano, ma la sua caratterizzazione evita la stereotipia della “donna angelo” romantica. La sua virtù non è passiva contemplazione, ma attiva resistenza morale. Di fronte alle pressioni e alle minacce, Lucia mantiene una fermezza che non esclude la paura, ma la supera attraverso la fede.

La modernità del personaggio emerge dalla sua capacità di autodeterminazione morale. Il voto di castità rappresenta un atto di libertà individuale che sottrae Lucia al dominio maschile (don Rodrigo) per affidarla direttamente a Dio. Questa scelta, pur inserita in un contesto religioso tradizionale, assume valenze di emancipazione femminile.

La relazione con Renzo rivela la maturità psicologica del personaggio. Lucia non è la fanciulla passiva che attende il salvataggio, ma una donna consapevole che contribuisce attivamente alla soluzione dei problemi comuni. Il suo perdono finale a don Rodrigo morente dimostra una grandezza morale che supera quella del fidanzato.

I personaggi ecclesiastici: santità e mediocrità

Padre Cristoforo: il santo militante

Fra Cristoforo rappresenta l’ideale religioso manzoniano: la santità che si traduce in impegno sociale concreto. La sua biografia (dalla giovinezza aristocratica e violenta alla conversione religiosa) prefigura simbolicamente la possibilità di redenzione che attraversa tutto il romanzo.

Il personaggio incarna la Chiesa militante che si schiera dalla parte degli oppressi. La sua azione non si limita alla consolazione spirituale, ma si estende all’intervento pratico nelle vicende terrene. Questa concezione attiva della religiosità riflette il cattolicesimo liberale manzoniano, attento ai problemi sociali del proprio tempo.

La caratterizzazione evita tuttavia l’agiografia. Fra Cristoforo mantiene tracce del temperamento impetuoso della giovinezza, che si manifesta nello scontro con don Rodrigo. Questa umanità del santo lo rende più credibile e simpatico al lettore moderno.

Don Abbondio: la mediocrità clericale

Don Abbondio rappresenta uno dei personaggi più complessi e riusciti del romanzo. La sua vigliaccheria non è semplice difetto caratteriale, ma emblema di una condizione esistenziale più generale. Il parroco incarna l’uomo comune che si trova schiacciato tra forze più grandi di lui.

La caratterizzazione del personaggio evita la caricatura attraverso la comprensione psicologica. Don Abbondio non è malvagio, ma semplicemente inadeguato al proprio ruolo. La sua paura è comprensibile, anche se moralmente inaccettabile. Questa ambiguità rende il personaggio più realistico e moderno.

Il rapporto con Perpetua rivela gli aspetti più umani e quasi comici del personaggio. Questa domesticità quotidiana contrasta ironicamente con la solennità del ruolo sacerdotale, creando effetti di grande efficacia narrativa.

Il Cardinal Federigo: l’autorità illuminata

Il Cardinale Borromeo rappresenta l’ideale dell’autorità religiosa che unisce santità personale e saggezza pastorale. La sua caratterizzazione si basa sulla documentazione storica, ma Manzoni ne accentua gli aspetti che meglio si accordano con la propria visione religiosa.

L’episodio del colloquio con l’Innominato rivela le qualità del personaggio: la capacità di comprensione psicologica, la fermezza dottrinale temperata dalla carità, l’abilità nel guidare le anime verso la conversione. Questi aspetti ne fanno un modello di leadership spirituale.

Gli antagonisti: la fenomenologia del male

Don Rodrigo: l’arroganza aristocratica

Don Rodrigo incarna la prepotenza aristocratica che si manifesta come capriccio più che come malvagità sistematica. La sua caratterizzazione evita la demonizzazione: il personaggio agisce secondo i codici della propria classe sociale, senza particolare crudeltà ma anche senza alcuna considerazione per le conseguenze delle proprie azioni.

La psicologia del personaggio si basa sull’onore aristocratico inteso come affermazione del proprio potere. La sfida lanciata da Fra Cristoforo ferisce il suo amor proprio più che i suoi interessi concreti. Questa dimensione quasi infantile del male lo rende più realistico di un villain melodrammatico.

La morte durante la peste conclude simbolicamente il personaggio. Don Rodrigo muore abbandonato da tutti, rivelando la vanità delle sue pretese di grandezza. Tuttavia, Manzoni evita il compiacimento moralistico: la morte è presentata come tragedia umana più che come giustizia poetica.

L’Innominato: la conversione del potente

L’Innominato rappresenta il caso più complesso tra gli antagonisti. La sua conversione costituisce uno dei nuclei tematici centrali del romanzo, incarnando la possibilità di redenzione anche per i più grandi peccatori.

La caratterizzazione del personaggio prima della conversione ne fa un embodiment del male sistematico. A differenza di don Rodrigo, l’Innominato ha fatto del crimine una professione e una filosofia di vita. La sua potenza terrorizzante deriva dalla perfetta coerenza tra mezzi e fini.

La crisi spirituale che porta alla conversione è descritta con grande finezza psicologica. Manzoni evita il miracolismo per mostrare un processo graduale di presa di coscienza. L’incontro con Lucia catalizza una trasformazione che aveva radici profonde nella psicologia del personaggio.

I personaggi secondari: un mondo in movimento

L’Azzeccagarbugli: la corruzione borghese

Il dottor Azzeccagarbugli rappresenta la corruzione del sistema giuridico e, più in generale, dell’emergente classe borghese. Il personaggio incarna l’intellettuale che mette la propria cultura al servizio del potere invece che della giustizia.

La caratterizzazione satirica non esclude il realismo psicologico. L’Azzeccagarbugli agisce secondo una logica professionale distorta ma coerente: aiuta chi può pagare e ha potere, evita chi rappresenta solo problemi. Questa logica cinica rivela la corruzione sistemica della società dell’epoca.

Agnese: la saggezza popolare

Agnese rappresenta la saggezza popolare con i suoi pregi e i suoi limiti. Il personaggio incarna l’esperienza pratica della vita che si traduce in astuzia e capacità di adattamento. Tuttavia, questa saggezza può sfociare in compromessi morali discutibili.

La relazione con la figlia rivela la complessità del personaggio. Agnese ama sinceramente Lucia, ma la sua concezione pragmatica della vita la porta a suggerire soluzioni (come il matrimonio a sorpresa) che la figlia respinge per ragioni morali.

Perpetua: l’ironia del quotidiano

Perpetua rappresenta il mondo femminile popolare con la sua vitalità e la sua concretezza. Il personaggio serve da contrappunto ironico alla pusillanimità di don Abbondio, rivelando come il buon senso comune spesso superi la cultura ufficiale.

La caratterizzazione evita la macchiettistica attraverso la coerenza psicologica. Perpetua agisce sempre secondo una logica femminile pratica che privilegia la concretezza sulla teoria. Questa saggezza domestica si rivela spesso più efficace delle elucubrazioni dotte.

La tecnica della caratterizzazione

Il discorso indiretto libero

Manzoni perfeziona la tecnica del discorso indiretto libero per penetrare nella psicologia dei personaggi senza ricorrere all’analisi esplicita. Questa tecnica permette di mantenere la distanza narrativa pur consentendo l’identificazione emotiva del lettore.

La resa dei pensieri e dei sentimenti attraverso questa tecnica evita l’artificiosità del monologo interiore tradizionale. I personaggi rivelano se stessi attraverso il proprio modo di pensare e di esprimersi, senza necessità di commenti esternalizzati del narratore.

La caratterizzazione indiretta

Manzoni privilegia la caratterizzazione indiretta attraverso azioni, dialoghi e reazioni dei personaggi. Questa tecnica rende i personaggi più vivaci e credibili, evitando le descrizioni statiche tipiche della narrativa tradizionale.

Gli ambienti e gli oggetti contribuiscono alla caratterizzazione: la casa di don Rodrigo rivela la sua arroganza, lo studio dell’Azzeccagarbugli la sua corruzione, la cella dell’Innominato il suo tormento interiore. Questa tecnica della caratterizzazione ambientale arricchisce la rappresentazione psicologica.

Il sistema dei personaggi come specchio sociale

La critica del potere

Il sistema dei personaggi offre una critica articolata delle strutture di potere dell’Ancien Régime. Ogni classe sociale rivela le proprie contraddizioni e i propri limiti: l’aristocrazia nella sua arroganza, la borghesia nella sua corruzione, il clero nella sua inadeguatezza pastorale.

Questa critica non è distruttiva ma costruttiva. Manzoni individua in ogni classe sociale possibilità di redenzione e di miglioramento. La sua visione cristiana della storia contempla la possibilità di progresso morale attraverso la conversione individuale e il rinnovamento delle strutture sociali.

L’ideale democratico

Nonostante l’ambientazione storica, il sistema dei personaggi veicola ideali sostanzialmente democratici. Il valore morale non coincide con la posizione sociale: i personaggi più nobili moralmente appartengono spesso alle classi più umili.

Questa inversione gerarchica riflette la concezione cristiana dell’uguaglianza fondamentale di tutti gli uomini davanti a Dio. Tuttavia, Manzoni evita il populismo semplicistico: anche tra il popolo esistono differenze morali e caratteriali significative.

Conclusioni: modernità di un capolavoro

Il sistema dei personaggi dei Promessi Sposi rappresenta una delle innovazioni più durature del romanzo manzoniano. La capacità di creare personaggi psicologicamente complessi e socialmente rappresentativi, pur mantenendo la leggibilità narrativa, costituisce un modello che influenzerà profondamente lo sviluppo del romanzo moderno.

La lezione più importante rimane quella della dignità universale della persona umana. Indipendentemente dalla condizione sociale, ogni personaggio possiede una propria individualità e una propria possibilità di redenzione. Questa visione umanistica cristiana conferisce al romanzo una modernità che trascende i confini cronologici e geografici.

L’Introduzione, con la sua dichiarazione di poetica democratica, e il sistema dei personaggi, con la sua rappresentazione articolata della società, fanno dei Promessi Sposi non solo un capolavoro letterario, ma anche un documento fondamentale per comprendere la nascita della coscienza democratica moderna in Italia.