Capitoli 11 e 12 dei Promessi Sposi

28 Dicembre 2019

Seconda parte del terzo capitolo dei Promessi Sposi

28 Dicembre 2019📚 L’Introduzione al Capitolo VII e l’Inizio del Capitolo VIII de ‘I Promessi Sposi’

La transizione tra il Capitolo VI e l’inizio del Capitolo VIII de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è un passaggio narrativo di straordinaria densità, che condensa l’esito di un cruciale tentativo di mediazione e la messa in atto di un piano astuto, ma destinato al fallimento. Manzoni qui orchestra con maestria la tensione drammatica, l’analisi psicologica dei personaggi, l’ironia e la riflessione sulla Provvidenza, preparando il terreno per la successiva dispersione dei protagonisti.

Introduzione al Capitolo VII: La Sconfitta di Fra Cristoforo e l’Iniziale Furia di Renzo

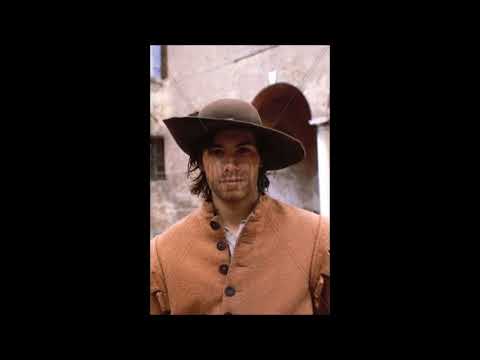

Il Capitolo VII si apre sul ritorno di Fra Cristoforo dalla sua fallimentare ambasciata presso Don Rodrigo. Manzoni lo dipinge con un’immagine evocativa: “il padre Cristoforo arrivava nell’attitudine d’un buon capitano che, perduta, senza sua colpa, una battaglia importante, afflitto ma non scoraggito, sopra pensiero ma non sbalordito, di corsa e non in fuga, si porta dove il bisogno lo chiede, a premunire i luoghi minacciati, a raccoglier le truppe, a dar nuovi ordini.” Questa similitudine militare è fondamentale: eleva il frate al di sopra della meschinità della vicenda, conferendogli la dignità di un combattente spirituale. La sua sconfitta non è un fallimento personale, ma la constatazione dell’irredimibilità del male e dell’impotenza della virtù di fronte alla prepotenza bruta, ma non lo abbatte né lo fa arretrare. La sua corsa è una risposta energica e responsabile alla necessità di proteggere i suoi “protetti”.

Il suo primo saluto è un’affermazione di fede: “La pace sia con voi… Non c’è nulla da sperare dall’uomo: tanto più bisogna confidare in Dio: e già ho qualche pegno della sua protezione.” Questa frase, che riassume l’esito dell’incontro con Don Rodrigo, è una verità amara per i protagonisti. La “trista certezza” è un “colpo per tutti”, sebbene, come nota Manzoni, “il vedere un potente ritirarsi da una soverchieria, senza esserci costretto… era cosa piuttosto inaudita che rara.” Qui si rivela il pessimismo manzoniano sulla natura umana e sul potere terreno.

La reazione più veemente è quella di Renzo. Già “amareggiato da tante sorprese dolorose, da tanti tentativi andati a voto, da tante speranze deluse” (riferimento alle vane attese del matrimonio, al colloquio con Don Abbondio e alla scoperta di Don Rodrigo), e in più “esacerbato, in quel momento, dalle ripulse di Lucia” (che nel Capitolo VI si era opposta al matrimonio a sorpresa per motivi morali), Renzo esplode in una rabbia furiosa: “Vorrei sapere che ragioni ha dette quel cane, per sostenere… per sostenere che la mia sposa non dev’essere la mia sposa.” Il suo digrignare i denti e alzare la voce “quanto non aveva mai fatto prima d’allora, alla presenza del padre Cristoforo” segnala l’estrema esasperazione e il suo tentativo di trovare una logica in un’azione puramente arbitraria.

Fra Cristoforo risponde con “voce grave e pietosa”, ma con uno “sguardo che comandava amorevolmente la pacatezza”. La sua spiegazione è un’amara lezione sul funzionamento del potere ingiusto: “se il potente che vuol commettere l’ingiustizia fosse sempre obbligato a dir le sue ragioni, le cose non anderebbero come vanno.” Il tiranno non ha bisogno di ragioni, ma solo di volontà. Le sue parole, quelle dell’ “iniquo che è forte”, sono volutamente ambigue, “penetrano e sfuggono”, fatte di minacce velate, insulti mascherati, e accuse infondate (“può insultare e chiamarsi offeso, schernire e chieder ragione, atterrire e lagnarsi, essere sfacciato e irreprensibile”). Questa è la retorica del potere arbitrario, che non si basa sulla logica ma sull’intimidazione.

Nonostante l’irremovibilità di Don Rodrigo, il frate conclude con un’esortazione alla “confidenza in Dio!” e, soprattutto, con la rivelazione di avere in mano un “filo” per aiutarli (il vecchio servitore di Don Rodrigo). Questo accenno alla Provvidenza, pur velato e misterioso, infonde una nuova speranza e giustifica il suo affrettarsi verso il convento, consapevole che “il tempo è suo” e che “Dio ce n’ha promesso tanto!”. La sua figura si eleva a quella di un soldato della fede, sempre pronto all’azione per difendere i più deboli.

Inizio del Capitolo VIII: La Commedia della Viltà e la Tensione del Piano Segreto

Il Capitolo VIII si apre con una scena che, con la sua ironia e il suo realismo psicologico, alleggerisce momentaneamente la tensione prima di precipitarla nel caos.

1. Don Abbondio e l’Enigma di Carneade: Il Manzoni ci ripropone Don Abbondio, intento a leggere, “convalescente della febbre dello spavento”, ma in realtà più che altro propenso a lasciarsi credere malato per evitare nuovi guai. La sua mente è occupata da un problema futile ma per lui incomprensibile: “Carneade! Chi era costui?”. Questo nome di un filosofo scettico, trovato in un pomposo panegirico di San Carlo, lo tormenta. La digressione sull’ignoranza del curato riguardo a Carneade (che egli non riesce a collocare, a differenza di Archimede, la cui fama è più diffusa) serve a mettere in luce la limitata cultura di Don Abbondio, superficiale e incapace di affrontare concetti complessi o di trarne insegnamenti. Questa sua incapacità di comprendere il pensiero profondo è una metafora della sua incapacità di affrontare la complessità morale e le minacce reali che lo circondano. Il commento manzoniano finale (“Tanto il pover’uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo!”) sottolinea con forza l’ironia drammatica della situazione.

2. L’Inganno di Agnese e la Vanità di Perpetua: L’arrivo di Perpetua con la notizia della visita di Tonio (l’occasione per il matrimonio a sorpresa) spinge Don Abbondio a un’altra espressione della sua inettitudine e paura (“Ehi! ehi! siete poi ben sicura che sia proprio lui?”). La scena si sposta poi sull’inganno orchestrato da Agnese per allontanare Perpetua.

- L’astuzia di Agnese: Agnese, con la sua “destrezza” popolare, si avvicina a Perpetua e, con la scusa di un pettegolezzo, la coinvolge in una discussione sulla sua mancata fortuna matrimoniale (“una donna… s’ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suolavecchia… perchè non v’hanno voluta”). Questo è un classico esempio della “furberia” del popolo, che sa come manipolare le debolezze altrui.

- La vanità di Perpetua: Perpetua, celebre per la sua loquacità e il suo orgoglio, abbocca all’amo. Offesa nell’onore, si lancia in una “narrazione appassionata” per confutare le false accuse. La sua esclamazione “Oh la bugiarda! la bugiardona! Chi è costei?” e il suo desiderio di “saper bene tutta la storia, per confonder colei” la rendono cieca all’inganno in atto. Questo diversivo consente ad Agnese di condurla in una stradetta appartata, fuori dalla vista della casa del curato.

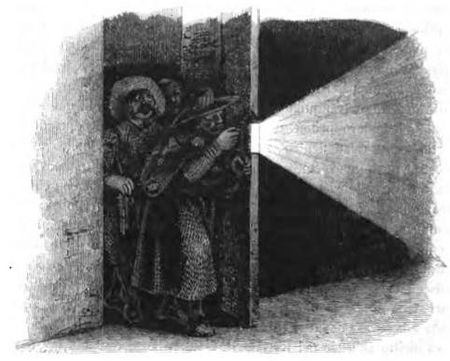

3. L’Infiltrazione dei Promessi Sposi: Mentre Agnese tiene impegnata Perpetua, il piano entra nella sua fase cruciale. Agnese tossisce forte: è il segnale convenuto. Renzo, ricevendo il segnale, stringe il braccio di Lucia per darle coraggio. La scena è dominata dalla tensione e dalla furtività:

- Movimenti silenziosi: Renzo e Lucia, “in punta di piedi”, “rasentando il muro, zitti zitti”, si avvicinano all’uscio. L’uso di avverbi di modo come “adagino adagino”, “cheti e chinati” accentua la cautela dell’operazione.

- L’attesa e l’ansia: Entrano nell’andito dove Tonio e Gervaso li aspettano. Renzo accosta di nuovo l’uscio “pian piano”. I quattro salgono le scale “non facendo rumore neppur per uno”. Sul pianerottolo, mentre i due fratelli si avvicinano alla porta dello studio, gli sposi “si strinsero al muro”, immobili nelle tenebre, con le “orecchie tese, tenendo il fiato”. Il “rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia”, una vivida immagine che comunica la sua profonda angoscia e il suo presentimento.

4. Il Tentativo e la Reazione di Don Abbondio: La scena si sposta all’interno dello studio di Don Abbondio, dove la tensione raggiunge il culmine.

- Il ritratto di Don Abbondio: Il curato è descritto nella sua quiete apparente, intento a leggere, avvolto nella sua “vecchia zimarra” e “papalina”, illuminato da una “piccola lucerna”. Il suo viso, incorniciato da folte ciocche e baffi canuti, è paragonato a “cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo, al chiaro di luna”, un’immagine che ne sottolinea la staticità, la vetustà e la vulnerabilità.

- La distrazione e il posizionamento: Tonio entra con il fratello e chiede a Don Abbondio di saldare il debito e di firmare la ricevuta. Mentre il curato, brontolando, si concentra sulla scrittura, Tonio e Gervaso si piazzano davanti a lui, “in maniera d’impedire allo scrivente la vista dell’uscio”, e strofinano i piedi sul pavimento per coprire i rumori.

- Il Colpo di Scena: Nel momento in cui Don Abbondio, finito di scrivere, alza il viso per consegnare la ricevuta, Tonio e Gervaso si scostano improvvisamente. “E, nel mezzo, come al dividersi d’una scena, apparvero Renzo e Lucia.” Il paragone teatrale è significativo: l’intera operazione è stata un dramma orchestrato, e i protagonisti appaiono sul palco al momento decisivo.

- La Reazione Isterica di Don Abbondio: La reazione del curato è fulminea e istintiva, dettata dal puro terrore: “Don Abbondio, vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: ‘signor curato, in presenza di questi testimoni, quest’è mia moglie.'” La sequenza rapida di verbi sottolinea l’immediatezza della sua reazione. Con gesti concitati e violenti, egli afferra la lucerna e il tappeto del tavolino, getta tutto all’aria, e si lancia su Lucia per impedirle di pronunciare la sua parte della formula.

- Lucia Imbavagliata: Lucia, con la sua “voce soave, e allora tutta tremante”, riesce appena a proferire “e questo…” quando Don Abbondio le “buttò sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso, per impedirle di pronunziare intera la formola.” La descrizione di Lucia, “affatto smarrita”, avvolta nel tappeto e immobile come una “statua abbozzata in creta”, è un’immagine di potente patetismo che sottolinea la sua innocenza e la violenza subita.

- Il Caos e l’Allarme: Don Abbondio, lasciata cadere la lucerna, urla “Perpetua! Perpetua! tradimento! aiuto!”, mentre si rifugia in una stanza interna. Renzo, cercando di fermarlo, picchia all’uscio, Lucia invoca “andiamo, andiamo, per l’amor di Dio”, Tonio cerca la ricevuta, e Gervaso è “spiritato”.

5. La Riflessione Manzoniana sull’Apparenza e la Realtà: In mezzo a questo “serra serra”, Manzoni inserisce una delle sue più famose digressioni autoriali: “Renzo, che strepitava di notte in casa altrui… ha tutta l’apparenza d’un oppressore; eppure, alla fin de’ fatti, era l’oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato… parrebbe la vittima; eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso.” Questa riflessione è cruciale: essa svela la complessità morale della situazione, sottolineando che l’apparenza può ingannare e che la vera colpa risiede sempre nell’ingiustizia iniziale (il sopruso di Don Rodrigo, mediato dalla viltà di Don Abbondio). Il commento finale “Così va spesso il mondo….. voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo” estende la riflessione all’universalità della condizione umana, pur contestualizzandola storicamente.

6. Il Suono della Campana e l’Allarme Generale: L’isteria di Don Abbondio lo porta ad aprire la finestra che dà sulla piazza della chiesa e a gridare “aiuto! aiuto!”. La notte è illuminata da un “bel chiaro di luna”, che rende ogni oggetto visibile, ma la piazza è deserta. Il sagrestano Ambrogio, svegliato dalle grida, reagisce con una comica prontezza (afferra le brache “come un cappello di gala”) e si precipita al campanile per suonare “a martello” (a stormo) la campana più grossa. Il suono (“Ton, ton, ton, ton”) risveglia l’intero villaggio, seminando paura e confusione: “Campana a martello! fuoco? ladri? banditi?”. La gente comincia ad accorrere, alcuni con forche e schioppi, altri più curiosi o più cauti. Questo suono, inaspettato e assordante, sarà l’elemento che farà fallire il parallelo piano di rapimento di Don Rodrigo, creando una “Provvidenza” imprevista.

Questa prima parte del Capitolo VIII è un concentrato di azione, suspense e ironia, che prepara il terreno per la grande dispersione dei protagonisti, mostrando come le azioni umane, per quanto ben pianificate o dettate dalla paura, possano essere sovvertite da una concatenazione di eventi che, nel disegno manzoniano, sottende l’imperscrutabile intervento della Provvidenza.

Testo del settimo capitolo dei Promessi Sposi

CAPITOLO VII

“ La pace sia con voi, ” disse, nell’entrare. “ Non c’è nulla da sperare dall’uomo: tanto più bisogna confidare in Dio: e già ho qualche pegno della sua protezione. ”

Sebbene nessuno dei tre sperasse molto nel tentativo del padre Cristoforo, giacchè il vedere un potente ritirarsi da una soverchieria, senza esserci costretto, e per mera condiscendenza a preghiere disarmate, era cosa piuttosto inaudita che rara; nulladimeno la trista certezza fu un colpo per tutti. Le donne abbassarono il capo; ma nell’animo di Renzo, l’ira prevalse all’abbattimento. Quell’annunzio lo trovava già amareggiato da tante sorprese dolorose, da tanti tentativi andati a voto, da tante speranze deluse, e, per di più, esacerbato, in quel momento, dalle ripulse di Lucia.

“Vorrei sapere,” gridò, digrignando i denti, e alzando la voce, quanto non aveva mai fatto prima d’allora, alla presenza del padre Cristoforo; “vorrei sapere che ragioni ha dette quel cane, per sostenere… per sostenere che la mia sposa non dev’essere la mia sposa.”

“Povero Renzo!” rispose il frate, con una voce grave e pietosa, e con uno sguardo che comandava amorevolmente la pacatezza: “se il potente che vuol commettere l’ingiustizia fosse sempre obbligato a dir le sue ragioni, le cose non anderebbero come vanno.”

“Ha detto dunque quel cane, che non vuole, perchè non vuole?”

“Non ha detto nemmen questo, povero Renzo! Sarebbe ancora un vantaggio se, per commetter l’iniquità, dovessero confessarla apertamente.”

“Ma qualcosa ha dovuto dire: cos’ha detto quel tizzone d’inferno?”

“Le sue parole, io l’ho sentite, e non te le saprei ripetere. Le parole dell’iniquo che è forte, penetrano e sfuggono. Può adirarsi che tu mostri sospetto di lui, e, nello stesso tempo, farti sentire che quello di che tu sospetti è certo: può insultare e chiamarsi offeso, schernire e chieder ragione, atterrire e lagnarsi, essere sfacciato e irreprensibile. Non chieder più in là. Colui non ha proferito il nome di questa innocente, nè il tuo, non ha figurato nemmen di conoscervi, non ha detto di pretender nulla; ma…… ma pur troppo ho dovuto intendere ch’è irremovibile. Nondimeno, confidenza in Dio! Voi, poverette, non vi perdete d’animo; e tu, Renzo….. oh! credi pure, ch’io so mettermi ne’ tuoi panni, ch’io sento quello che passa nel tuo cuore. Ma, pazienza! È una magra parola, una parola amara, per chi non crede; ma tu…..! non vorrai tu concedere a Dio un giorno, due giorni, il tempo che vorrà prendere, per far trionfare la giustizia? Il tempo è suo; e ce n’ha promesso tanto! Lascia fare a Lui, Renzo; e sappi….. sappiate tutti ch’io ho già in mano un filo, per aiutarvi. Per ora, non posso dirvi di più. Domani io non verrò quassù; devo stare al convento tutto il giorno, per voi. Tu, Renzo, procura di venirci: o se, per caso impensato, tu non potessi, mandate un uomo fidato, un garzoncello di giudizio, per mezzo del quale io possa farvi sapere quello che occorrerà. Si fa buio; bisogna ch’io corra al convento. Fede, coraggio; e addio.”

Detto questo, uscì in fretta, e se n’andò, correndo, e quasi saltelloni, giù per quella viottola storta e sassosa, per non arrivar tardi al convento, a rischio di buscarsi una buona sgridata, o quel che gli sarebbe pesato ancor più, una penitenza, che gl’impedisse, il giorno dopo, di trovarsi pronto e spedito a ciò che potesse richiedere il bisogno de’ suoi protetti.

“ Avete sentito cos’ha detto d’un non so che…. d’un filo che ha, per aiutarci? ” disse Lucia. “ Convien fidarsi a lui; è un uomo che, quando promette dieci….. ”

“ Se non c’è altro….! ” interruppe Agnese. “ Avrebbe dovuto parlar più chiaro, o chiamar me da una parte, e dirmi cosa sia questo… ”

“ Chiacchiere! la finirò io: io la finirò! ” interruppe Renzo, questa volta, andando in su e in giù per la stanza, e con una voce, con un viso, da non lasciar dubbio sul senso di quelle parole.

“ Oh Renzo! ” esclamò Lucia.

“ Cosa volete dire? ” esclamò Agnese.

“ Che bisogno c’è di dire? La finirò io. Abbia pur cento, mille diavoli nell’anima, finalmente è di carne e ossa anche lui…. ”

“ No, no, per amor del cielo….! ” cominciò Lucia; ma il pianto le troncò la voce.

“ Non son discorsi da farsi, neppur per burla, ” disse Agnese.

“ Per burla? ” gridò Renzo, fermandosi ritto in faccia ad Agnese seduta, e piantandole in faccia due occhi stralunati. “ Per burla! vedrete se sarà burla. ”

“ Oh Renzo! ” disse Lucia, a stento, tra i singhiozzi: “ non v’ho mai visto così. ”

“ Non dite queste cose, per amor del cielo, ” riprese ancora in fretta Agnese, abbassando la voce. “ Non vi ricordate quante braccia ha al suo comando colui? E quand’anche….. Dio liberi!… contro i poveri c’è sempre giustizia. ”

“ La farò io, la giustizia, io! È ormai tempo. La cosa non è facile: lo so anch’io. Si guarda bene, il cane assassino: sa come sta; ma non importa. Risoluzione e pazienza…. e il momento arriva. Sì, la farò io, la giustizia: lo libererò io, il paese: quanta gente mi benedirà….! e poi in tre salti….! ”

L’orrore che Lucia sentì di queste più chiare parole, le sospese il pianto, e le diede forza di parlare. Levando dalle palme il viso lagrimoso, disse a Renzo, con voce accorata, ma risoluta: “ non v’importa più dunque d’avermi per moglie. Io m’era promessa a un giovine che aveva il timor di Dio; ma un uomo che avesse…. Fosse al sicuro d’ogni giustizia e d’ogni vendetta, foss’anche il figlio del re…. ”

“ E bene! ” gridò Renzo, con un viso più che mai stravolto: “ io non v’avrò; ma non v’avrà nè anche lui. Io qui senza di voi, e lui a casa del…. ”

“ Ah no! per carità, non dite così, non fate quegli occhi: no, non posso vedervi così, ” esclamò Lucia, piangendo, supplicando, con le mani giunte; mentre Agnese chiamava e richiamava il giovine per nome, e gli palpava le spalle, le braccia, le mani, per acquietarlo. Stette egli immobile e pensieroso, qualche tempo, a contemplar quella faccia supplichevole di Lucia; poi, tutt’a un tratto, la guardò torvo, diede addietro, tese il braccio e l’indice verso di essa, e gridò: “ questa! sì questa egli vuole. Ha da morire! ”

“ E io che male v’ho fatto, perchè mi facciate morire? ” disse Lucia, buttandosegli inginocchioni davanti.

“ Voi! ” rispose, con una voce ch’esprimeva un’ira ben diversa, ma un’ira tuttavia: “ voi! Che bene mi volete voi? Che prova m’avete data? Non v’ho io pregata, e pregata, e pregata? E voi: no! no! ”

“ Sì sì, ” rispose precipitosamente Lucia: “ verrò dal curato, domani, ora, se volete; verrò. Tornate quello di prima; verrò. ”

“ Me lo promettete? ” disse Renzo, con una voce e con un viso divenuto, tutt’a un tratto, più umano.

“ Ve lo prometto. ”

“ Me l’avete promesso. ”

“ Signore, vi ringrazio! ” esclamò Agnese, doppiamente contenta.

In mezzo a quella sua gran collera, aveva Renzo pensato di che profitto poteva esser per lui lo spavento di Lucia? E non aveva adoperato un po’ d’artifizio a farlo crescere, per farlo fruttare? Il nostro autore protesta di non ne saper nulla; e io credo che nemmen Renzo non lo sapesse bene. Il fatto sta ch’era realmente infuriato contro don Rodrigo, e che bramava ardentemente il consenso di Lucia; e quando due forti passioni schiamazzano insieme nel cuor d’un uomo, nessuno, neppure il paziente, può sempre distinguer chiaramente una voce dall’altra, e dir con sicurezza qual sia quella che predomini.

“ Ve l’ho promesso, ” rispose Lucia, con un tono di rimprovero timido e affettuoso: “ ma anche voi avevate promesso di non fare scandoli, di rimettervene al padre…. ”

“ Oh via! per amor di chi vado in furia? Volete tornare indietro, ora? e farmi fare uno sproposito? ”

“ No no, ” disse Lucia, cominciando a rispaventarsi. “ Ho promesso, e non mi ritiro. Ma vedete voi come mi avete fatto promettere. Dio non voglia…. ”

“ Perchè volete far de’ cattivi augùri, Lucia? Dio sa che non facciam male a nessuno. ”

“ Promettetemi almeno che questa sarà l’ultima. ”

“ Ve lo prometto, da povero figliuolo. ”

“ Ma, questa volta, mantenete poi, ” disse Agnese.

Qui l’autore confessa di non sapere un’altra cosa: se Lucia fosse, in tutto e per tutto, malcontenta d’essere stata spinta ad acconsentire. Noi lasciamo, come lui, la cosa in dubbio.

Renzo avrebbe voluto prolungare il discorso, e fissare, a parte a parte, quello che si doveva fare il giorno dopo; ma era già notte, e le donne gliel’augurarono buona; non parendo loro cosa conveniente che, a quell’ora, si trattenesse più a lungo.

La notte però fu a tutt’e tre così buona come può essere quella che succede a un giorno pieno d’agitazione e di guai, e che ne precede uno destinato a un’impresa importante, e d’esito incerto. Renzo si lasciò veder di buon’ora, e concertò con le donne, o piuttosto con Agnese, la grand’operazione della sera, proponendo e sciogliendo a vicenda difficoltà, antivedendo contrattempi, e ricominciando, ora l’uno ora l’altra, a descriver la faccenda, come si racconterebbe una cosa fatta. Lucia ascoltava; e, senza approvar con parole ciò che non poteva approvare in cuor suo, prometteva di far meglio che saprebbe.

“ Anderete voi giù al convento, per parlare al padre Cristoforo, come v’ha detto ier sera? ” domandò Agnese a Renzo.

“ Le zucche! ” rispose questo: “ sapete che diavoli d’occhi ha il padre: mi leggerebbe in viso, come sur un libro, che c’è qualcosa per aria; e se cominciasse a farmi dell’interrogazioni, non potrei uscirne a bene. E poi, io devo star qui, per accudire all’affare. Sarà meglio che mandiate voi qualcheduno. ”

“ Manderò Menico. ”

“ Va bene, ” rispose Renzo; e partì, per accudire all’affare, come aveva detto.

Agnese andò a una casa vicina, a cercar Menico, ch’era un ragazzetto di circa dodici anni, sveglio la sua parte, e che, per via di cugini e di cognati, veniva a essere un po’ suo nipote. Lo chiese ai parenti, come in prestito, per tutto quel giorno, – per un certo servizio, – diceva. Avutolo, lo condusse nella sua cucina, gli diede da colazione, e gli disse che andasse a Pescarenico, e si facesse vedere al padre Cristoforo, il quale lo rimanderebbe poi, con una risposta, quando sarebbe tempo. – Il padre Cristoforo, quel bel vecchio, tu sai, con la barba bianca, quello che chiamano il santo…

“ Ho capito, ” disse Menico: “ quello che ci accarezza sempre, noi altri ragazzi, e ci dà, ogni tanto, qualche santino. ”

“ Appunto, Menico. E se ti dirà che tu aspetti qualche poco, lì vicino al convento, non ti sviare: bada di non andar, con de’ compagni, al lago, a veder pescare, nè a divertirti con le reti attaccate al muro ad asciugare, nè a far quell’altro tuo giochetto solito…

Bisogna saper che Menico era bravissimo per fare a rimbalzello; e si sa che tutti, grandi e piccoli, facciam volentieri le cose alle quali abbiamo abilità: non dico quelle sole.

“ Poh! zia; non son poi un ragazzo. ” “ Bene, abbi giudizio; e, quando tornerai con la risposta… guarda; queste due belle parpagliole nuove son per te. ”

“ Datemele ora, ch’è lo stesso. ”

“ No, no, tu le giocheresti. Va, e portati bene; che n’avrai anche di più. ”

Nel rimanente di quella lunga mattinata, si videro certe novità che misero non poco in sospetto l’animo già conturbato delle donne. Un mendico, nè rifinito nè cencioso come i suoi pari, e con un non so che d’oscuro e di sinistro nel sembiante, entrò a chieder la carità, dando in qua e in là cert’occhiate da spione. Gli fu dato un pezzo di pane, che ricevette e ripose, con un’indifferenza mal dissimulata.

Si trattenne poi, con una certa sfacciataggine, e, nello stesso tempo, con esitazione, facendo molte domande, alle quali Agnese s’affrettò di risponder sempre il contrario di quello che era. Movendosi, come per andar via, finse di sbagliar l’uscio, entrò in quello che metteva alla scala, e lì diede un’altra occhiata in fretta, come potè. Gridatogli dietro: – ehi ehi! dove andate galantuomo? di qua! di qua! – tornò indietro, e uscì dalla parte che gli veniva indicata, scusandosi, con una sommissione, con un’umiltà affettata, che stentava a collocarsi nei lineamenti duri di quella faccia. Dopo costui, continuarono a farsi vedere, di tempo in tempo, altre strane figure. Che razza d’uomini fossero, non si sarebbe potuto dir facilmente; ma non si poteva creder neppure che fossero quegli onesti viandanti che volevan parere. Uno entrava col pretesto di farsi insegnar la strada; altri, passando davanti all’uscio, rallentavano il passo, e guardavan sott’occhio nella stanza, a traverso il cortile, come chi vuol vedere senza dar sospetto. Finalmente, verso il mezzogiorno, quella fastidiosa processione finì. Agnese s’alzava ogni tanto, attraversava il cortile, s’affacciava all’uscio di strada, guardava a destra e a sinistra, e tornava dicendo: “ nessuno”: parola che proferiva con piacere, e che Lucia con piacere sentiva, senza che nè l’una nè l’altra ne sapessero ben chiaramente il perchè. Ma ne rimase a tutt’e due una non so quale inquietudine, che levò loro, e alla figliuola principalmente, una gran parte del coraggio che avevan messo in serbo per la sera.

Convien però che il lettore sappia qualcosa di più preciso, intorno a que’ ronzatori misteriosi: e, per informarlo di tutto, dobbiam tornare un passo indietro, e ritrovar don Rodrigo, che abbiam lasciato ieri, solo in una sala del suo palazzotto, al partir del padre Cristoforo.

Don Rodrigo, come abbiam detto, misurava innanzi e indietro, a passi lunghi, quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia, di varie generazioni.

Quando si trovava col viso a una parete, e voltava, si vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore de’ nemici e de’ suoi soldati, torvo nella guardatura, co’ capelli corti e ritti, co’ baffi tirati e a punta, che sporgevan dalle guance, col mento obliquo: ritto in piedi l’eroe, con le gambiere, co’ cosciali, con la corazza, co’ bracciali, co’ guanti, tutto di ferro; con la destra sul fianco, e la sinistra sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava; e quando gli era arrivato sotto, e voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore de’ litiganti e degli avvocati, a sedere sur una gran seggiola coperta di velluto rosso, ravvolto in un’ampia toga nera; tutto nero, fuorchè un collare bianco, con due larghe facciole, e una fodera di zibellino arrovesciata (era il distintivo de’ senatori, e non lo portavan che l’inverno, ragion per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d’estate); macilento, con le ciglia aggrottate: teneva in mano una supplica, e pareva che dicesse: vedremo.

Di qua una matrona, terrore delle sue cameriere; di là un abate, terrore de’ suoi monaci: tutta gente in somma che aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle tele.

Alla presenza di tali memorie, don Rodrigo tanto più s’arrovellava, si vergognava, non poteva darsi pace, che un frate avesse osato venirgli addosso, con la prosopopea di Nathan. Formava un disegno di vendetta, l’abbandonava, pensava come soddisfare insieme alla passione, e a ciò che chiamava onore; e talvolta (vedete un poco!) sentendosi fischiare ancora agli orecchi quell’esordio di profezia, si sentiva venir, come si dice, i bordoni, e stava quasi per deporre il pensiero delle due soddisfazioni. Finalmente, per far qualche cosa, chiamò un servitore, e gli ordinò che lo scusasse con la compagnia, dicendo ch’era trattenuto da un affare urgente. Quando quello tornò a riferire che que’ signori eran partiti, lasciando i loro rispetti: – e il conte Attilio? – domandò, sempre camminando, don Rodrigo.

“ È uscito con que’ signori, illustrissimo. ”

“ Bene: sei persone di seguito, per la passeggiata: subito. La spada, la cappa, il cappello: subito. ”

Il servitore partì, rispondendo con un inchino; e, poco dopo, tornò, portando la ricca spada, che il padrone si cinse; la cappa, che si buttò sulle spalle; il cappello a gran penne, che mise e inchiodò, con una manata, fieramente sul capo: segno di marina torbida. Si mosse, e, alla porta, trovò i sei ribaldi tutti armati, i quali, fatto ala, e inchinatolo, gli andaron dietro. Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito, uscì, e andò passeggiando verso Lecco. I contadini, gli artigiani, al vederlo venire, si ritiravan rasente al muro, e di lì facevano scappellate e inchini profondi, ai quali non rispondeva. Come inferiori, l’inchinavano anche quelli che da questi eran detti signori; chè, in que’ contorni, non ce n’era uno che potesse, a mille miglia, competer con lui, di nome, di ricchezze, d’aderenze e della voglia di servirsi di tutto ciò, per istare al di sopra degli altri. E a questi corrispondeva con una degnazione contegnosa. Quel giorno non avvenne, ma quando avveniva che s’incontrasse col signor castellano spagnolo, l’inchino allora era ugualmente profondo dalle due parti; la cosa era come tra due potentati, i quali non abbiano nulla da spartire tra loro; ma, per convenienza, fanno onore al grado l’uno dell’altro. Per passare un poco la mattana, e per contrapporre all’immagine del frate che gli assediava la fantasia, immagini in tutto diverse, don Rodrigo entrò, quel giorno, in una casa, dove andava, per il solito, molta gente, e dove fu ricevuto con quella cordialità affaccendata e rispettosa, ch’è riserbata agli uomini che si fanno molto amare o molto temere; e, a notte già fatta, tornò al suo palazzotto. Il conte Attilio era anche lui tornato in quel momento; e fu messa in tavola la cena, durante la quale, don Rodrigo fu sempre sopra pensiero, e parlò poco.

“ Cugino, quando pagate questa scommessa? ” disse, con un fare di malizia e di scherno, il conte Attilio, appena sparecchiato, e andati via i servitori.

“ San Martino non è ancor passato. ”

“ Tant’è che la paghiate subito; perchè passeranno tutti i santi del lunario, prima che… ”

“ Questo è quel che si vedrà. ”

“ Cugino, voi volete fare il politico; ma io ho capito tutto, e son tanto certo d’aver vinta la scommessa, che son pronto a farne un’altra. ”

“ Sentiamo. ”

“ Che il padre…… il padre…… che so io? quel frate in somma v’ha convertito. ”

“ Eccone un’altra delle vostre. ”

“ Convertito, cugino; convertito, vi dico. Io per me, ne godo. Sapete che sarà un bello spettacolo vedervi tutto compunto, e con gli occhi bassi! E che gloria per quel padre! Come sarà tornato a casa gonfio e pettoruto! Non son pesci che si piglino tutti i giorni, nè con tutte le reti. Siate certo che vi porterà per esempio; e, quando anderà a far qualche missione un po’ lontano, parlerà de’ fatti vostri. Mi par di sentirlo. ” E qui, parlando col naso, e accompagnando le parole con gesti caricati, continuò, in tono di predica: “ in una parte di questo mondo, che, per degni rispetti, non nomino, viveva, uditori carissimi, e vive tuttavia, un cavaliere scapestrato, amico più delle femmine, che degli uomini dabbene, il quale, avvezzo a far d’ogni erba un fascio, aveva messo gli occhi…. ”

“ Basta, basta, ” interruppe don Rodrigo, mezzo sogghignando, e mezzo annoiato. “ Se volete raddoppiar la scommessa, son pronto anch’io. ”

“ Diavolo! che aveste voi convertito il padre! ”

“ Non mi parlate di colui: e in quanto alla scommessa, san Martino deciderà. ” La curiosità del conte era stuzzicata; non gli risparmiò interrogazioni, ma don Rodrigo le seppe eluder tutte, rimettendosi sempre al giorno della decisione, e non volendo comunicare alla parte avversa disegni che non erano nè incamminati, nè assolutamente fissati.

La mattina seguente, don Rodrigo si destò don Rodrigo. L’apprensione che quel verrà un giorno gli aveva messa in corpo, era svanita del tutto, co’ sogni della notte; e gli rimaneva la rabbia sola, esacerbata anche dalla vergogna di quella debolezza passeggiera. L’immagini più recenti della passeggiata trionfale, degl’inchini, dell’accoglienze, e il canzonare del cugino, avevano contribuito non poco a rendergli l’animo antico. Appena alzato, fece chiamare il Griso. — Cose grosse, — disse tra sè il servitore a cui fu dato l’ordine; perchè l’uomo che aveva quel soprannome, non era niente meno che il capo de’ bravi, quello a cui s’imponevano le imprese più rischiose e più inique, il fidatissimo del padrone, l’uomo tutto suo, per gratitudine e per interesse. Dopo aver ammazzato uno, di giorno, in piazza, era andato ad implorar la protezione di don Rodrigo; e questo, vestendolo della sua livrea, l’aveva messo al coperto da ogni ricerca della giustizia. Così, impegnandosi a ogni delitto che gli venisse comandato, colui si era assicurata l’impunità del primo. Per don Rodrigo, l’acquisto non era stato di poca importanza; perchè il Griso, oltre all’essere, senza paragone, il più valente della famiglia, era anche una prova di ciò che il suo padrone aveva potuto attentar felicemente contro le leggi; di modo che la sua potenza ne veniva ingrandita, nel fatto e nell’opinione.

“ Griso! ” disse don Rodrigo: “ in questa congiuntura, si vedrà quel che tu vali. Prima di domani, quella Lucia deve trovarsi in questo palazzo. ”

“ Non si dirà mai che il Griso si sia ritirato da un comando dell’illustrissimo signor padrone. ”

“ Piglia quanti uomini ti possono bisognare, ordina e disponi, come ti par meglio; purchè la cosa riesca a buon fine. Ma bada sopra tutto, che non le sia fatto male. ”

“ Signore, un po’ di spavento, perchè la non faccia troppo strepito….. non si potrà far di meno. ”

“ Spavento…. capisco…. è inevitabile. Ma non le si torca un capello; e sopra tutto, le si porti rispetto in ogni maniera. Hai inteso? ”

“ Signore, non si può levare un fiore dalla pianta, e portarlo a vossignoria, senza toccarlo. Ma non si farà che il puro necessario. ”

“ Sotto la tua sicurtà. E…. come farai? ”

“ Ci stavo pensando, signore. Siam fortunati che la casa è in fondo al paese. Abbiam bisogno d’un luogo per andarci a postare: e appunto c’è, poco distante di là, quel casolare disabitato e solo, in mezzo ai campi, quella casa… vossignoria non saprà niente di queste cose… una casa che bruciò, pochi anni sono, e non hanno avuto danari da riattarla, e l’hanno abbandonata, e ora ci vanno le streghe:

ma non è sabato, e me ne rido. Questi villani, che son pieni d’ubbie, non ci bazzicherebbero, in nessuna notte della settimana, per tutto l’oro del mondo: sicché possiamo andare a fermarci là, con sicurezza che nessuno verrà a guastare i fatti nostri. ”

“ Va bene; e poi? ”

Qui, il Griso a proporre, don Rodrigo a discutere, finché d’accordo ebbero concertata la maniera di condurre a fine l’impresa, senza che rimanesse traccia degli autori, la maniera anche di rivolgere, con falsi indizi, i sospetti altrove, d’impor silenzio alla povera Agnese, d’incutere a Renzo tale spavento, da fargli passare il dolore, e il pensiero di ricorrere alla giustizia, e anche la volontà di lagnarsi; e tutte l’altre bricconerie necessarie alla riuscita della bricconeria principale. Noi tralasciamo di riferir que’ concerti, perché, come il lettore vedrà, non son necessari all’intelligenza della storia; e siam contenti anche noi di non doverlo trattener più lungamente a sentir parlamentare que’ due fastidiosi ribaldi. Basta che, mentre il Griso se n’andava, per metter mano all’esecuzione, don Rodrigo lo richiamò, e gli disse: “ senti: se per caso, quel tanghero temerario vi desse nell’unghie questa sera, non sarà male che gli sia dato anticipatamente un buon ricordo sulle spalle. Così, l’ordine che gli verrà intimato domani di stare zitto, farà più sicuramente l’effetto. Ma non l’andate a cercare, per non guastare quello che più importa: tu m’hai inteso. ”

“ Lasci fare a me, ” rispose il Griso, inchinandosi, con un atto d’ossequio e di millanteria; e se n’andò. La mattina fu spesa in giri, per riconoscere il paese. Quel falso pezzente che s’era inoltrato a quel modo nella povera casetta, non era altro che il Griso, il quale veniva per levarne a occhio la pianta: i falsi viandanti eran suoi ribaldi, ai quali, per operare sotto i suoi ordini, bastava una cognizione più superficiale del luogo. E, fatta la scoperta, non s’eran più lasciati vedere, per non dar troppo sospetto.

Tornati che furon tutti al palazzotto, il Griso rese conto, e fissò definitivamente il disegno dell’impresa; assegnò le parti, diede istruzioni. Tutto ciò non si potè fare, senza che quel vecchio servitore, il quale stava a occhi aperti, e a orecchi tesi, s’accorgesse che qualche gran cosa si macchinava. A forza di stare attento e di domandare; accattando una mezza notizia di qua, una mezza di là, commentando tra sè una parola oscura, interpretando un andare misterioso, tanto fece, che venne in chiaro di ciò che si doveva eseguir quella notte. Ma quando ci fu riuscito, essa era già poco lontana, e già una piccola vanguardia di bravi era andata a imboscarsi in quel casolare diroccato. Il povero vecchio, quantunque sentisse bene a che rischioso giuoco giocava, e avesse anche paura di portare il soccorso di Pisa, pure non volle mancare: uscì, con la scusa di prendere un po’ d’aria, e s’incamminò in fretta in fretta al convento, per dare al padre Cristoforo l’avviso promesso. Poco dopo, si mossero gli altri bravi, e discesero spicciolati, per non parere una compagnia: il Griso venne dopo; e non rimase indietro che una bussola, la quale doveva esser portata al casolare, a sera inoltrata; come fu fatto. Radunati che furono in quel luogo, il Griso spedì tre di coloro all’osteria del paesetto: uno che si mettesse sull’uscio, a osservar ciò che accadesse nella strada, e a veder quando tutti gli abitanti fossero ritirati: gli altri due che stessero dentro a giocare e a bere, come dilettanti; e attendessero intanto a spiare se qualche cosa da spiare ci fosse. Egli, col grosso della truppa, rimase nell’agguato ad aspettare.

Il povero vecchio trottava ancora; i tre esploratori arrivavano al loro posto; il sole cadeva; quando Renzo entrò dalle donne, e disse: “ Tonio e Gervaso m’aspettan fuori: vo con loro all’osteria, a mangiare un boccone; e, quando sonerà l’ave maria, verremo a prendervi. Su, coraggio, Lucia! tutto dipende da un momento. ” Lucia sospirò, e ripetè: “ coraggio, ” con una voce che smentiva la parola.

Quando Renzo e i due compagni giunsero all’osteria, vi trovaron quel tale già piantato in sentinella, che ingombrava mezzo il vano della porta, appoggiato con la schiena a uno stipite, con le braccia incrociate sul petto; e guardava e riguardava, a destra e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, ora il nero di due occhi grifagni.

Un berretto piatto di velluto chermisi, messo storto, gli copriva la metà del ciuffo, che, dividendosi sur una fronte fosca, girava, da una parte e dall’altra, sotto gli orecchi, e terminava in trecce, fermate con un pettine sulla nuca. Teneva sospeso in una mano un grosso randello; arme propriamente, non ne portava in vista; ma, solo a guardargli in viso, anche un fanciullo avrebbe pensato che doveva averne sotto quante ce ne poteva stare. Quando Renzo, ch’era innanzi agli altri, fu lì per entrare, colui, senza scomodarsi, lo guardò fisso fisso; ma il giovine, intento a schivare ogni questione, come suole ognuno che abbia un’impresa scabrosa alle mani, non fece vista d’accorgersene, non disse neppure: fatevi in là; e, rasentando l’altro stipite, passò per isbieco, col fianco innanzi, per l’apertura lasciata da quella cariatide. I due compagni dovettero far la stessa evoluzione, se vollero entrare. Entrati, videro gli altri, de’ quali avevan già sentita la voce, cioè que’ due bravacci, che seduti a un canto della tavola, giocavano alla mora, gridando tutt’e due insieme (lì, è il giuoco che lo richiede), e mescendosi or l’uno or l’altro da bere, con un gran fiasco ch’era tra loro. Questi pure guardaron fisso la nuova compagnia; e un de’ due specialmente, tenendo una mano in aria, con tre ditacci tesi e allargati, e avendo la bocca ancora aperta, per un gran ” sei ” che n’era scoppiato fuori in quel momento, squadrò Renzo da capo a piedi; poi diede d’occhio al compagno, poi a quel dell’uscio, che rispose con un cenno del capo. Renzo insospettito e incerto guardava ai suoi due convitati, come se volesse cercare ne’ loro aspetti un’interpretazione di tutti que’ segni: ma i loro aspetti non indicavano altro che un buon appetito. L’oste guardava in viso a lui, come per aspettar gli ordini: egli lo fece venir con sè in una stanza vicina, e ordinò la cena.

“ Chi sono que’ forestieri? ” gli domandò poi a voce bassa, quando quello tornò, con una tovaglia grossolana sotto il braccio, e un fiasco in mano.

“ Non li conosco, ” rispose l’oste, spiegando la tovaglia.

“ Come? nè anche uno? ”

“ Sapete bene, ” rispose ancora colui, stirando, con tutt’e due le mani, la tovaglia sulla tavola, “ che la prima regola del nostro mestiere, è di non domandare i fatti degli altri: tanto che, fin le nostre donne non son curiose. Si starebbe freschi, con tanta gente che va e viene: è sempre un porto di mare: quando le annate son ragionevoli, voglio dire; ma stiamo allegri, che tornerà il buon tempo. A noi basta che gli avventori siano galantuomini: chi siano poi, o chi non siano, non fa niente. E ora vi porterò un piatto di polpette, che le simili non le avete mai mangiate. ”

“ Come potete sapere…? ” ripigliava Renzo; ma l’oste, già avviato alla cucina, seguitò la sua strada. E lì, mentre prendeva il tegame delle polpette summentovate, gli s’accostò pian piano quel bravaccio che aveva squadrato il nostro giovine, e gli disse sottovoce: “ Chi sono que’ galantuomini? ”

“ Buona gente qui del paese, ” rispose l’oste, scodellando le polpette nel piatto.

“ Va bene; ma come si chiamano? chi sono? ” insistette colui, con voce alquanto sgarbata.

“ Uno si chiama Renzo, ” rispose l’oste, pur sottovoce: “ un buon giovine, assestato; filatore di seta, che sa bene il suo mestiere. L’altro è un contadino che ha nome Tonio: buon camerata, allegro: peccato che n’abbia pochi; che gli spenderebbe tutti qui. L’altro è un sempliciotto, che mangia però volentieri, quando gliene danno. Con permesso. ”

E, con uno sgambetto, uscì tra il fornello e l’interrogante; e andò a portare il piatto a chi si doveva. “ Come potete sapere, ” riattaccò Renzo, quando lo vide ricomparire, “ che siano galantuomini, se non li conoscete? ”

“ Le azioni, caro mio: l’uomo si conosce all’azioni. Quelli che bevono il vino senza criticarlo, che pagano il conto senza tirare, che non metton su lite con gli altri avventori, e se hanno una coltellata da consegnare a uno, lo vanno ad aspettar fuori, e lontano dall’osteria, tanto che il povero oste non ne vada di mezzo, quelli sono i galantuomini. Però, se si può conoscer la gente bene, come ci conosciamo tra noi quattro, è meglio. E che diavolo vi vien voglia di saper tante cose, quando siete sposo, e dovete aver tutt’altro in testa? e con davanti quelle polpette, che farebbero resuscitare un morto? ” Così dicendo, se ne tornò in cucina.

Il nostro autore, osservando al diverso modo che teneva costui nel soddisfare alle domande, dice ch’era un uomo così fatto, che, in tutti i suoi discorsi, faceva professione d’esser molto amico de’ galantuomini in generale; ma, in atto pratico, usava molto maggior compiacenza con quelli che avessero riputazione o sembianza di birboni. Che carattere singolare! eh?

La cena non fu molto allegra. I due convitati avrebbero voluto godersela con tutto loro comodo; ma l’invitante, preoccupato di ciò che il lettore sa, e infastidito, e anche un po’ inquieto del contegno strano di quegli sconosciuti, non vedeva l’ora d’andarsene. Si parlava sottovoce, per causa loro; ed eran parole tronche e svogliate.

“ Che bella cosa, ” scappò fuori di punto in bianco Gervaso, “ che Renzo voglia prender moglie, e abbia bisogno..! ” Renzo gli fece un viso brusco. “ Vuoi stare zitto, bestia? ” gli disse Tonio, accompagnando il titolo con una gomitata. La conversazione fu sempre più fredda, fino alla fine. Renzo, stando indietro nel mangiare, come nel bere, attese a mescere ai due testimoni, con discrezione, in maniera di dar loro un po’ di brio, senza farli uscir di cervello. Sparecchiato, pagato il conto da colui che aveva fatto men guasto, dovettero tutti e tre passar novamente davanti a quelle facce, le quali tutte si voltarono a Renzo, come quand’era entrato. Questo, fatti ch’ebbe pochi passi fuori dell’osteria, si voltò indietro, e vide che i due che aveva lasciati seduti in cucina, lo seguitavano: si fermò allora, co’ suoi compagni, come se dicesse: vediamo cosa voglion da me costoro. Ma i due, quando s’accorsero d’essere osservati, si fermarono anch’essi, si parlaron sottovoce, e tornarono indietro. Se Renzo fosse stato tanto vicino da sentir le loro parole, gli sarebbero parse molto strane. “ Sarebbe però un bell’onore, senza contar la mancia, ” diceva uno de’ malandrini, “ se, tornando al palazzo, potessimo raccontare d’avergli spianate le costole in fretta in fretta, e così da noi, senza che il signor Griso fosse qui a regolare. ”

“ E guastare il negozio principale! ” rispondeva l’altro. “ Ecco: s’è avvisto di qualche cosa; si ferma a guardarci. Ih! se fosse più tardi! Torniamo indietro, per non dar sospetto. Vedi che vien gente da tutte le parti: lasciamoli andar tutti a pollaio. ”

C’era in fatti quel brulichìo, quel ronzìo che si sente in un villaggio, sulla sera, e che, dopo pochi momenti, dà luogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivan dal campo, portandosi in collo i bambini, e tenendo per la mano i ragazzi più grandini, ai quali facevan dire le divozioni della sera; venivan gli uomini, con le vanghe, e con le zappe sulle spalle.

All’aprirsi degli usci, si vedevan luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene: si sentiva nella strada barattare i saluti, e qualche parola, sulla scarsità della raccolta, e sulla miseria dell’annata; e più delle parole, si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana, che annunziava il finir del giorno.

Quando Renzo vide che i due indiscreti s’eran ritirati, continuò la sua strada nelle tenebre crescenti, dando sottovoce ora un ricordo, ora un altro, ora all’uno, ora all’altro fratello. Arrivarono alla casetta di Lucia, ch’era già notte.

Tra il primo pensiero d’una impresa terribile, e l’esecuzione di essa, (ha detto un barbaro che non era privo d’ingegno) l’intervallo è un sogno, pieno di fantasmi e di paure. Lucia era, da molte ore, nell’angosce d’un tal sogno: e Agnese, Agnese medesima, l’autrice del consiglio, stava sopra pensiero, e trovava a stento parole per rincorare la figlia. Ma, al momento di destarsi, al momento cioè di dar principio all’opera, l’animo si trova tutto trasformato. Al terrore e al coraggio che vi contrastavano, succede un altro terrore e un altro coraggio: l’impresa s’affaccia alla mente, come una nuova apparizione: ciò che prima spaventava di più, sembra talvolta divenuto agevole tutt’a un tratto: talvolta comparisce grande l’ostacolo a cui s’era appena badato; l’immaginazione dà indietro sgomentata; le membra par che ricusino d’ubbidire; e il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sicurezza. Al picchiare sommesso di Renzo, Lucia fu assalita da tanto terrore, che risolvette, in quel momento, di soffrire ogni cosa, di star sempre divisa da lui, piuttosto ch’eseguire quella risoluzione; ma quando si fu fatto vedere, ed ebbe detto: “ son qui, andiamo; ” quando tutti si mostraron pronti ad avviarsi, senza esitazione, come a cosa stabilita, irrevocabile; Lucia non ebbe tempo nè forza di far difficoltà, e, come strascinata, prese tremando un braccio della madre, un braccio del promesso sposo, e si mosse con la brigata avventuriera.

Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, usciron dalla casetta, e preser la strada fuori del paese. La più corta sarebbe stata d’attraversarlo: chè s’andava diritto alla casa di don Abbondio; ma scelsero quella, per non esser visti. Per viottole, tra gli orti e i campi, arrivaron vicino a quella casa, e lì si divisero. I due promessi rimaser nascosti dietro l’angolo di essa; Agnese con loro, ma un po’ più innanzi, per accorrere in tempo a fermar Perpetua, e a impadronirsene; Tonio, con lo scempiato di Gervaso, che non sapeva far nulla da sè, e senza il quale non si poteva far nulla, s’affacciaron bravamente alla porta, e picchiarono.

“ Chi è, a quest’ora? ” gridò una voce dalla finestra, che s’aprì in quel momento: era la voce di Perpetua. “ Ammalati non ce n’è, ch’io sappia. È forse accaduta qualche disgrazia? ”

“ Son io, ” rispose Tonio, “ con mio fratello, che abbiam bisogno di parlare al signor curato. ” “ È ora da cristiani questa? ” disse bruscamente Perpetua. “ Che discrezione? Tornate domani. ”

“ Sentite: tornerò o non tornerò: ho riscosso non so che danari, e venivo a saldar quel debituccio che sapete: aveva qui venticinque belle berlinghe nuove; ma se non si può, pazienza: questi, so come spenderli, e tornerò quando n’abbia messi insieme degli altri. ”

“ Aspettate, aspettate: vo e torno. Ma perchè venire a quest’ora? ”

“ Gli ho ricevuti, anch’io, poco fa; e ho pensato, come vi dico, che, se li tengo a dormir con me, non so di che parere sarò domattina. Però, se l’ora non vi piace, non so che dire: per me, son qui; e se non mi volete, me ne vo. ”

“ No, no, aspettate un momento: torno con la risposta. ” Così dicendo, richiuse la finestra. A questo punto, Agnese si staccò dai promessi, e, detto sottovoce a Lucia: “ coraggio; è un momento; è come farsi cavar un dente,” si riunì ai due fratelli, davanti all’uscio; e si mise a ciarlare con Tonio, in maniera che Perpetua, venendo ad aprire, dovesse credere che si fosse abbattuta lì a caso, e che Tonio l’avesse trattenuta un momento.

Testo della prima parte dell’ ottavo capitolo dei Promessi Sposi

CAPITOLO VIII

Bisogna sapere che don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno; e un curato suo vicino, che aveva un po’ di libreria, gli prestava un libro dopo l’altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento don Abbondio, convalescente della febbre dello spavento, anzi più guarito (quanto alla febbre) che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di san Carlo, detto con molta enfasi, e udito con molta ammirazione nel duomo di Milano, due anni prima. Il santo v’era paragonato, per l’amore allo studio, ad Archimede; e fin qui don Abbondio non trovava inciampo; perchè Archimede ne ha fatte di così curiose, ha fatto dir tanto di sè, che, per saperne qualche cosa, non c’è bisogno d’un’erudizione molto vasta. Ma, dopo Archimede, l’oratore chiamava a paragone anche Carneade: e lì il lettore era rimasto arrenato. In quel momento entrò Perpetua ad annunziar la visita di Tonio.

“A quest’ora?” disse anche don Abbondio, com’era naturale.

“Cosa vuole? Non hanno discrezione: ma se non lo piglia al volo….”

“Già: se non lo piglio ora, chi sa quando lo potrò pigliare! Fatelo venire…. Ehi! ehi! siete poi ben sicura che sia proprio lui?”

“Diavolo!” rispose Perpetua, e scese; aprì l’uscio, e disse: “dove siete?” Tonio si fece vedere; e, nello stesso tempo, venne avanti anche Agnese, e salutò Perpetua per nome.

“Buona sera, Agnese,” disse Perpetua: “di dove si viene, a quest’ora?”

“Vengo da….” e nominò un paesetto vicino. “E se sapeste…” continuò: “mi son fermata di più, appunto in grazia vostra.”

“Oh perchè?” domandò Perpetua; e voltandosi a’ due fratelli, “entrate,” disse, “che vengo anch’io.”

“Perchè,” rispose Agnese, “una donna di quelle che non sanno le cose, e voglion parlare…. credereste? s’ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suolavecchia, nè con Anselmo Lunghigna, perchè non v’hanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che gli avete rifiutati, l’uno e l’altro….”

“Sicuro. Oh la bugiarda! la bugiardona! Chi è costei?”

“Non me lo domandate, che non mi piace metter male.”

“Me lo direte, me l’avete a dire: oh la bugiarda!”

“Basta…. ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia, per confonder colei.”

“Guardate se si può inventare, a questo modo!” esclamò di nuovo Perpetua; e riprese subito: “in quanto a Beppe, tutti sanno, e hanno potuto vedere…. Ehi, Tonio! accostate l’uscio, e salite pure, che vengo.” Tonio, di dentro, rispose di sì; e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata.

In faccia all’uscio di don Abbondio, s’apriva, tra due casipole, una stradetta, che, finite quelle, voltava in un campo. Agnese vi s’avviò, come se volesse tirarsi alquanto in disparte, per parlar più liberamente; e Perpetua dietro. Quand’ebbero voltato, e furono in luogo, donde non si poteva più veder ciò che accadesse davanti alla casa di don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale: Renzo lo sentì, fece coraggio a Lucia, con una stretta di braccio; e tutt’e due, in punta di piedi, vennero avanti, rasentando il muro, zitti zitti; arrivarono all’uscio, lo spinsero adagino adagino; cheti e chinati, entraron nell’andito, dov’erano i due fratelli ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l’uscio pian piano; e tutt’e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli s’avvicinarono all’uscio della stanza, ch’era di fianco alla scala; gli sposi si strinsero al muro.

“Deo gratias,” disse Tonio, a voce chiara.

“Tonio, eh? Entrate,” rispose la voce di dentro.

Il chiamato aprì l’uscio, appena quanto bastava per poter passar lui e il fratello, a un per volta. La striscia di luce, che uscì d’improvviso per quella apertura, e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo, fece riscoter Lucia, come se fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l’uscio: gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con l’orecchie tese, tenendo il fiato: il rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia.

Don Abbondio stava, come abbiam detto, sur una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina, che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso d’una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli, che gli scappavano fuor della papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti, e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo, al chiaro di luna.

“ Ah! ah! ” fu il suo saluto, mentre si levava gli occhiali, e li riponeva nel libricciolo.

“ Dirà il signor curato, che son venuto tardi, ” disse Tonio, inchinandosi, come pure fece, ma più goffamente, Gervaso.

“ Sicuro ch’è tardi: tardi in tutte le maniere. Lo sapete, che sono ammalato? ”

“ Oh! mi dispiace. ”

“ L’avrete sentito dire; sono ammalato, e non so quando potrò lasciarmi vedere… Ma perchè vi siete condotto dietro quel… quel figliuolo? ”

“ Così per compagnia, signor curato. ”

“ Basta, vediamo. ”

“ Son venticinque berlinghe nuove, di quelle col sant’Ambrogio a cavallo, ” disse Tonio, levandosi un involtino di tasca.

“ Vediamo, ” replicò don Abbondio: e, preso l’involtino, si rimesse gli occhiali, l’aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto.

“ Ora, signor curato, mi darà la collana della mia Tecla. ”

“ È giusto, ” rispose don Abbondio; poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca, e, guardandosi intorno, come per tener lontani gli spettatori, aprì una parte di sportello, riempì l’apertura con la persona, mise dentro la testa, per guardare, e un braccio, per prender la collana; la prese, e, chiuso l’armadio, la consegnò a Tonio, dicendo: “ va bene? ”

“ Ora, ” disse Tonio, “ si contenti di mettere un po’ di nero sul bianco. ”

“ Anche questa! ” disse don Abbondio: “ le sanno tutte. Ih! com’è divenuto sospettoso il mondo! Non vi fidate di me? ”

“ Come, signor curato! s’io mi fido? Lei mi fa torto. Ma siccome il mio nome è sul suo libraccio, dalla parte del debito…. dunque, giacchè ha già avuto l’incomodo di scrivere una volta, così… dalla vita alla morte…. ”

“ Bene bene, ” interruppe don Abbondio, e brontolando, tirò a sè una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio, e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole, di mano in mano che gli uscivan dalla penna. Frattanto Tonio e, a un suo cenno, Gervaso, si piantaron ritti davanti al tavolino, in maniera d’impedire allo scrivente la vista dell’uscio; e, come per ozio, andavano stropicciando, co’ piedi, il pavimento, per dar segno a quei ch’erano fuori, d’entrare, e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccìo de’ quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse, per darle coraggio, e si mosse, tirandosela dietro tutta tremante, che da sè non vi sarebbe potuta venire. Entraron pian piano, in punta di piedi, rattenendo il respiro; e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente, senza alzar gli occhi dalla carta; la piegò in quattro, dicendo: “ ora, sarete contento? ” e, levatosi con una mano gli occhiali dal naso, la porse con l’altra a Tonio, alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prender la carta, si ritirò da una parte; Gervaso, a un suo cenno, dall’altra; e, nel mezzo, come al dividersi d’una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio, vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: “ signor curato, in presenza di questi testimoni, quest’è mia moglie. ”

Le sue labbra non erano ancora tornate al posto, che don Abbondio, lasciando cader la carta, aveva già afferrata e alzata, con la mancina, la lucerna, ghermito, con la diritta, il tappeto del tavolino, e tiratolo a sè, con furia, buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino;

e, balzando tra la seggiola e il tavolino, s’era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella sua voce soave, e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire: “ e questo… ” che don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso, per impedirle di pronunziare intera la formola. E subito, lasciata cader la lucerna che teneva nell’altra mano, s’aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffogava; e intanto gridava quanto n’aveva in canna: “ Perpetua! Perpetua! tradimento! aiuto! ” Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi, e poteva parere una statua abbozzata in creta, sulla quale l’artefice ha gettato un umido panno. Cessata ogni luce, don Abbondio lasciò la poveretta, e andò cercando a tastoni l’uscio che metteva a una stanza più interna; lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, gridando tuttavia: “ Perpetua! tradimento! aiuto! fuori di questa casa! fuori di questa casa! ” Nell’altra stanza, tutto era confusione: Renzo, cercando di fermare il curato, e remando con le mani, come se facesse a mosca cieca, era arrivato all’uscio, e picchiava, gridando: “ apra, apra; non faccia schiamazzo. ” Lucia chiamava Renzo, con voce fioca, e diceva, pregando: “ andiamo, andiamo, per l’amor di Dio. ” Tonio, carpone, andava spazzando con le mani il pavimento, per veder di raccapezzare la sua ricevuta. Gervaso, spiritato, gridava e saltellava, cercando l’uscio di scala, per uscire a salvamento.

In mezzo a questo serra serra, non possiam lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi s’era introdotto di soppiatto, e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l’apparenza d’un oppressore; eppure, alla fin de’ fatti, era l’oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a’ fatti suoi, parrebbe la vittima; eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo….. voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo.

L’assediato, vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa, e si diede a gridare: “ aiuto! aiuto! ” Era il più bel chiaro di luna; l’ombra della chiesa, e più in fuori l’ombra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza: ogni oggetto si poteva distinguere, quasi come di giorno. Ma, fin dove arrivava lo sguardo, non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa, e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale, era un piccolo abituro, un bugigattolo, dove dormiva il sagrestano. Fu questo riscosso da quel disordinato grido, fece un salto, scese il letto in furia, aprì l’impannata d’una sua finestrina, mise fuori la testa, con gli occhi tra’ peli, e disse: “ cosa c’è? ”

“ Correte, Ambrogio! aiuto! gente in casa, ” gridò verso lui don Abbondio. “ Vengo subito, ” rispose quello; tirò indietro la testa, richiuse la sua impannata, e, quantunque mezzo tra ’l sonno, e più che mezzo sbigottito, trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva, senza mettersi lui nel tafferuglio, quale si fosse. Dà di piglio alle brache, che teneva sul letto; se le caccia sotto il braccio, come un cappello di gala, e giù balzelloni per una scaletta di legno; corre al campanile, afferra la corda della più grossa di due campanette che c’erano, e suona a martello.

Ton, ton, ton, ton: i contadini balzano a sedere sul letto; i giovinetti sdraiati sul fenile, tendon l’orecchio, si rizzano. “ Cos’è? Cos’è? Campana a martello! fuoco? ladri? banditi? ” Molte donne consigliano, pregano i mariti, di non moversi, di lasciar correre gli altri: alcuni s’alzano, e vanno alla finestra: i poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornan sotto: i più curiosi e più bravi scendono a prender le forche e gli schioppi, per correre al rumore: altri stanno a vedere.

Ma, prima che quelli fossero all’ordine, prima anzi che fosser ben desti, il rumore era giunto agli orecchi d’altre persone che vegliavano, non lontano, ritte e vestite: i bravi in un luogo, Agnese e Perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facesser coloro, dal momento in cui gli abbiamo lasciati, parte nel casolare e parte all’osteria. Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta, come se si fossero avvisti d’aver fatto tardi, e dicendo di voler andar subito a casa; diedero una giravolta per il paese, per venire in chiaro se tutti eran ritirati; e in fatti, non incontrarono anima vivente, nè sentirono il più piccolo strepito. Passarono anche, pian piano, davanti alla nostra povera casetta: la più quieta di tutte, giacchè non c’era più nessuno. Andarono allora diviato al casolare, e fecero la loro relazione al signor Griso. Subito, questo si mise in testa un cappellaccio, sulle spalle un sanrocchino di tela incerata, sparso di conchiglie; prese un bordone da pellegrino, disse: “ andiamo da bravi: zitti, e attenti agli ordini, ” s’incamminò il primo, gli altri dietro; e, in un momento, arrivarono alla casetta, per una strada opposta a quella per cui se n’era allontanata la nostra brigatella, andando anch’essa alla sua spedizione. Il Griso trattenne la truppa, alcuni passi lontano, andò innanzi solo ad esplorare, e, visto tutto deserto e tranquillo di fuori fece venire avanti due di quei tristi, diede loro ordine di scalar adagino il muro che chiudeva il cortiletto, e, calati dentro, nascondersi in un angolo, dietro un folto fico, sul quale aveva messo l’occhio, la mattina. Ciò fatto, picchiò pian piano, con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito, che chiedeva ricovero, fino a giorno. Nessun risponde: ripicchia un po’ più forte; nemmeno uno zitto. Allora, va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto, come gli altri due, con l’ordine di sconficcare adagio il paletto, per aver libero l’ingresso e la ritirata. Tutto s’eseguisce con gran cautela, e con prospero successo. Va a chiamar gli altri, li fa entrar con sè, li manda a nascondersi accanto ai primi; accosta adagio adagio l’uscio di strada, vi posta due sentinelle di dentro; e va diritto all’uscio del terreno. Picchia anche lì, e aspetta: e’ poteva ben aspettare. Sconficca pian pianissimo anche quell’uscio: nessuno di dentro dice: chi va là?; nessuno si fa sentire: meglio non può andare. Avanti dunque: “ st, ” chiama quei del fico, entra con loro nella stanza terrena, dove, la mattina, aveva scelleratamente accattato quel pezzo di pane. Cava fuori esca, pietra, acciarino e zolfanelli, accende un suo lanternino, entra nell’altra stanza più interna, per accertarsi che nessun ci sia: non c’è nessuno. Torna indietro, va all’uscio di scala, guarda, porge l’orecchio: solitudine e silenzio. Lascia due altre sentinelle a terreno, si fa venir dietro il Grignapoco, ch’era un bravo del contado di Bergamo, il quale solo doveva minacciare, acchetare, comandare, essere in somma il dicitore, affinchè il suo linguaggio potesse far credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte. Con costui al fianco, e gli altri dietro, il Griso sale adagio adagio, bestemmiando in cuor suo ogni scalino che scricchiolasse, ogni passo di que’ mascalzoni che facesse rumore. Finalmente è in cima. Qui giace la lepre. Spinge mollemente l’uscio che mette alla prima stanza; l’uscio cede, si fa spiraglio: vi mette l’occhio; è buio: vi mette l’orecchio, per sentire se qualcheduno russa, fiata, brulica là dentro; niente.

Dunque avanti: si mette la lanterna davanti al viso, per vedere, senza esser veduto, spalanca l’uscio, vede un letto; addosso: il letto è fatto e spianato, con la rimboccatura arrovesciata, e composta sul capezzale. Si stringe nelle spalle, si volta alla compagnia, accenna loro che va a vedere nell’altra stanza, e che gli vengan dietro pian piano; entra, fa le stesse cerimonie, trova la stessa cosa. “ Che diavolo è questo? ” dice allora: “ che qualche cane traditore abbia fatto la spia? ” Si metton tutti, con men cautela, a guardare, a tastare per ogni canto, buttan sottosopra la casa. Mentre costoro sono in tali faccende, i due che fan la guardia all’uscio di strada, sentono un calpestìo di passini frettolosi, che s’avvicinano in fretta; s’immaginano che, chiunque sia, passerà diritto; stan quieti, e, a buon conto, si mettono all’erta. In fatti, il calpestìo si ferma appunto all’uscio. Era Menico che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo ad avvisar le due donne che, per l’amor del cielo, scappassero subito di casa, e si rifugiassero al convento, perchè… il perchè lo sapete. Prende la maniglia del paletto, per picchiare, e se lo sente tentennare in mano, schiodato e sconficcato. — Che è questo? — pensa; e spinge l’uscio con paura: quello s’apre. Menico mette il piede dentro, in gran sospetto, e si sente a un punto acchiappar per le braccia, e due voci sommesse, a destra e a sinistra, che dicono, in tono minaccioso: “ zitto! o sei morto. ” Lui in vece caccia un urlo: uno di que’ malandrini gli mette una mano alla bocca;

l’altro tira fuori un coltellaccio, per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia, e non tenta neppur di gridare; ma, tutt’a un tratto, in vece di lui, e con ben altro tono, si fa sentir quel primo tocco di campana così fatto, e dietro una tempesta di rintocchi in fila. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese: all’uno e all’altro furfante parve di sentire in que’ tocchi il suo nome, cognome e soprannome: lasciano andar le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancan la mano e la bocca, si guardano in viso, e corrono alla casa, dov’era il grosso della compagnia. Menico, via a gambe per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto qualcheduno ci doveva essere. Agli altri furfanti che frugavan la casa, dall’alto al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione: si confondono, si scompigliano, s’urtano a vicenda: ognuno cerca la strada più corta, per arrivare all’uscio. Eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso; ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato, e che non s’era fatto vedere un po’ da lontano, prima di venir loro addosso. Ci volle tutta la superiorità del Griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandra di porci, corre or qua or là a quei che si sbandano; ne addenta uno per un orecchio, e lo tira in ischiera; ne spinge un altro col muso; abbaia a un altro che esce di fila in quel momento; così il pellegrino acciuffa un di coloro, che già toccava la soglia, e lo strappa indietro;

caccia indietro col bordone uno e un altro che s’avviavan da quella parte: grida agli altri che corron qua e là, senza saper dove; tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. “ Presto, presto! pistole in mano, coltelli in pronto, tutti insieme; e poi anderemo: così si va. Chi volete che ci tocchi, se stiam ben insieme, sciocconi? Ma, se ci lasciamo acchiappare a uno a uno, anche i villani ce ne daranno. Vergogna! Dietro a me, e uniti. ” Dopo questa breve aringa, si mise alla fronte, e uscì il primo. La casa, come abbiam detto, era in fondo al villaggio; il Griso prese la strada che metteva fuori, e tutti gli andaron dietro in buon ordine.

Lasciamoli andare, e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua, che abbiam lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato d’allontanar l’altra dalla casa di don Abbondio, il più che fosse possibile; e, fino a un certo punto, la cosa era andata bene. Ma tutt’a un tratto, la serva s’era ricordata dell’uscio rimasto aperto, e aveva voluto tornare indietro. Non c’era che ridire: Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei, e andarle dietro, cercando di trattenerla, ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di que’ tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza, e, ogni tanto, per far vedere che stava attenta, o per ravviare il cicalìo, diceva: “ sicuro: adesso capisco: va benissimo: è chiara: e poi? e lui? e voi? ” Ma intanto, faceva un altro discorso con sè stessa. — Saranno usciti a quest’ora? o saranno ancor dentro? Che sciocchi che siamo stati tutt’e tre, a non concertar qualche segnale, per avvisarmi, quando la cosa fosse riuscita! È stata proprio grossa! Ma è fatta: ora non c’è altro che tener costei a bada, più che posso: alla peggio, sarà un po’ di tempo perduto. — Così, a corserelle e a fermatine, eran tornate poco distante dalla casa di don Abbondio, la quale però non vedevano, per ragione di quella cantonata: e Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, s’era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene; quando, tutt’a un tratto, si sentì venir rimbombando dall’alto, nel vano immoto dell’aria, per l’ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di don Abbondio: “ aiuto! aiuto! ”

“ Misericordia! cos’è stato? ” gridò Perpetua, e volle correre.

“ Cosa c’è? cosa c’è? ” disse Agnese, tenendola per la sottana.

“ Misericordia! non avete sentito? ” replicò quella, svincolandosi.

“ Cosa c’è? cosa c’è? ” ripetè Agnese, afferrandola per un braccio.

“ Diavolo d’una donna! ” esclamò Perpetua, rispingendola, per mettersi in libertà; e prese la rincorsa.

Quando, più lontano, più acuto, più istantaneo, si sente l’urlo di Menico.

“ Misericordia! ” grida anche Agnese; e di galoppo dietro l’altra. Avevan quasi appena alzati i calcagni, quando scoccò la campana: un tocco, e due, e tre, e seguita: sarebbero stati sproni, se quelle ne avessero avuto bisogno. Perpetua arriva, un momento prima dell’altra; mentre vuole spinger l’uscio, l’uscio si spalanca di dentro, e sulla soglia compariscono Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che, trovata la scala, eran venuti giù saltelloni; e, sentendo poi quel terribile scampanìo, correvano in furia, a mettersi in salvo.

“ Cosa c’è? cosa c’è? ” domandò Perpetua ansante ai fratelli, che le risposero con un urtone, e scantonarono. “ E voi! come! che fate qui voi? ” domandò poscia all’altra coppia, quando l’ebbe raffigurata. Ma quelli pure usciron senza rispondere. Perpetua, per accorrere dove il bisogno era maggiore, non domandò altro, entrò in fretta nell’andito, e corse, come poteva al buio, verso la scala.

I due sposi rimasti promessi si trovarono in faccia Agnese, che arrivava tutt’affannata. “ Ah siete qui! ” disse questa, cavando fuori la parola a stento: “ com’è andata? cos’è la campana? mi par d’aver sentito…. ”

“ A casa, a casa, ” diceva Renzo, “ prima che venga gente. ” E s’avviavano; ma arriva Menico di corsa, li riconosce, li ferma, e, ancor tutto tremante, con voce mezza fioca, dice: “ dove andate? indietro, indietro! per di qua, al convento! ”

“ Sei tu che….? ” cominciava Agnese.

“ Cosa c’è d’altro? ” domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava.

“ C’è il diavolo in casa, ” riprese Menico ansante. “ Gli ho visti io: m’hanno voluto ammazzare: l’ha detto il padre Cristoforo: e anche voi, Renzo, ha detto che veniate subito; e poi gli ho visti io: provvidenza che vi trovo qui tutti! vi dirò poi, quando saremo fuori. ”

Renzo, ch’era il più in sè di tutti, pensò che, di qua o di là, conveniva andar subito, prima che la gente accorresse; e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava, anzi comandava, con la forza d’uno spaventato. Per istrada poi, e fuor del pericolo, si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara. “ Cammina avanti, ” gli disse. “ Andiam con lui, ” disse alle donne. Voltarono, s’incamminarono in fretta verso la chiesa, attraversaron la piazza, dove per grazia del cielo, non c’era ancora anima vivente; entrarono in una stradetta che era tra la chiesa e la casa di don Abbondio; al primo buco che videro in una siepe, dentro, e via per i campi.

Non s’eran forse allontanati un cinquanta passi, quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza, e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri: ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa: era serrata. Corsero al campanile di fuori; e uno di quelli, messa la bocca a un finestrino, una specie di feritoia, cacciò dentro un: “ che diavolo c’è? ” Quando Ambrogio sentì una voce conosciuta, lasciò andar la corda; e assicurato dal ronzio, ch’era accorso molto popolo, rispose: “ vengo ad aprire. ” Si mise in fretta l’arnese che aveva portato sotto il braccio, venne, dalla parte di dentro, alla porta della chiesa, e l’aprì.

“ Cos’è tutto questo fracasso? — Cos’è? — Dov’è? — Chi è? ”

“ Come, chi è? ” disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta, e, con l’altra, il lembo di quel tale arnese, che s’era messo così in fretta: “ come! non lo sapete? gente in casa del signor curato. Animo, figliuoli: aiuto. ” Si voltan tutti a quella casa, vi s’avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi: tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c’era l’uscio: è chiuso, e non par che sia stato toccato. Guardano in su anche loro: non c’è una finestra aperta: non si sente uno zitto.

“ Chi è là dentro? — Ohe, ohe! — Signor curato! — Signor curato! ”

Don Abbondio, il quale, appena accortosi della fuga degl’invasori, s’era ritirato dalla finestra, e l’aveva richiusa, e che in questo momento stava a bisticciar sottovoce con Perpetua, che l’aveva lasciato solo in quell’imbroglio, dovette, quando si sentì chiamare a voce di popolo, venir di nuovo alla finestra; e visto quel gran soccorso, si pentì d’averlo chiesto.

“ Cos’è stato? — Che le hanno fatto? — Chi sono costoro? — Dove sono? ” gli veniva gridato da cinquanta voci a un tratto.

“ Non c’è più nessuno: vi ringrazio: tornate pure a casa. ”

“ Ma chi è stato? — Dove sono andati? — Che è accaduto? ”

“ Cattiva gente, gente che gira di notte; ma sono fuggiti: tornate a casa; non c’è più niente: un’altra volta, figliuoli: vi ringrazio del vostro buon cuore. ” E, detto questo, si ritirò, e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a canzonare, altri a sagrare; altri si stringevan nelle spalle, e se n’andavano: quando arriva uno tutto trafelato, che stentava a formar le parole. Stava costui di casa quasi dirimpetto alle nostre donne, ed essendosi, al rumore, affacciato alla finestra, aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio de’ bravi, quando il Griso s’affannava a raccoglierli. Quand’ebbe ripreso fiato, gridò: “ che fate qui, figliuoli? non è qui il diavolo; è giù in fondo alla strada, alla casa d’Agnese Mondella: gente armata; son dentro; par che vogliano ammazzare un pellegrino; chi sa che diavolo c’è! ”

“ Che? — Che? — Che? ” E comincia una consulta tumultuosa. “ Bisogna andare. — Bisogna vedere. — Quanti sono? — Quanti siamo? — Chi sono? — Il console! il console! ”

“ Son qui, ” risponde il console, di mezzo alla folla: “ son qui; ma bisogna aiutarmi, bisogna ubbidire. Presto: dov’è il sagrestano? Alla campana, alla campana. Presto: uno che corra a Lecco a cercar soccorso: venite qui tutti…. ”