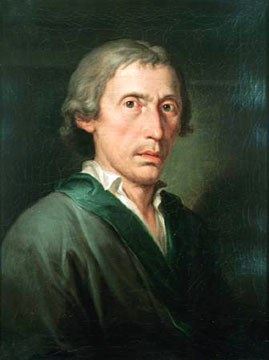

Apuleio

28 Dicembre 2019

Le novelle per un anno e Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello

28 Dicembre 2019L’ode era un genere lirico già introdotto dall’Arcadia, riprendendo modelli della poesia greca e latina, essa assumeva contenuti elevati e toni solenni. Le 22 Odi furono scritte da Giuseppe Parini come poesia d’occasione in un ampio lasso di tempo che va dal 1758 al 1790.

La componente arcadica e quella illuministica confluiscono nell’adesione alla sensibilità neoclassica e sono divisibili in tre fasi:

- – La prima fase giunge agli anni Settanta. È caratterizzata da una forte componente legata alla battaglia illuministica del poeta, in cui la visione del Parini, fondamentalmente classicista, si fonde con riflessioni sul “come” si vive.

- – La seconda fase ha soprattutto un indirizzo educativo, e possiamo collocare l’inizio di questa fase nel 1777 circa, con La laurea. Ma è La caduta a rappresentare il vero emblema della poesia del Parini: il poeta vecchio e malandato cade, un passante lo raccoglie e gli suggerisce di comportarsi più servilmente con i potenti che lo hanno lasciato solo. Il poeta, sdegnato, rifiuta di piegare la testa.

- -La terza fase è invece prettamente neoclassica, l’animo nobile e la dignità del ruolo del poeta sono al centro delle odi, intrise di bellezza antica, erotismo, sentimenti, che appaiono al poeta, illuminate da una luce calda e ferma che finalmente mostra al poeta ciò che egli ama ma che non riesce a vivere fino in fondo.

Diverse furono le edizioni delle odi pariniane:

-(1791) Agostino Gambarelli con l’approvazione di Parini pubblicò una prima raccolta delle 22 odi;

-(1795) Esce una nuova edizione che comprendeva 3 odi posteriori al 1791;

-(1802) Ultima raccolta allestita da Francesco Reina.

Le prime odi e la battaglia illuministica

Le tematiche della prima raccolta

La vita rustica: accanto alla tradizionale visione idillica della campagna, si coglie già una visione nuova del lavoro dei contadini, inteso come attività socialmente utile da cui nascono benessere e prosperità, secondo le teorie fisiocratiche.

La salubrità dell’aria : torna la stessa visione della campagna. Al centro dell’ode vi è il problema ecologico, cioè dell’igiene e della salute pubblica.

L’impostura: Parini si scaglia contro ogni forma di ipocrisia delineando una serie di figurine di impostori con un ironia vicina a quella del Giorno.

L’educazione: viene affrontato il problema dell’ istruzione. Parini si indirizza alla formazione del ceto dirigente che vuole riportare all’antica funzione sociale. Al centro vi è un idea di formazione umanistica fondata su un armonia tra corpo e spirito.

L’innesto del vaiuolo: Parini si riferisce agli esperimenti in corso a quel tempo esaltando la scienza moderna contro ogni forma di pregiudizio come fattore essenziale non solo dell’incremento delle conoscenze teoriche ma anche del rinnovamento dell’umanità. Il dottor Bicetti , a cui l’ode è dedicata, diventa il simbolo del nuovo filosofo. Il medico diviene il nuovo eroe della civiltà illuministica.

Il bisogno: Parini in consonanza con i principi della giurisprudenza contemporanea, afferma che sono il bisogno e la miseria a determinare la maggior parte dei delitti, e quindi non occorre punirli, quanto prevenirli. Alla base dell’ode sta anche il motivo del filantropismo, un senso di pietà solidale per gli uomini e le loro sofferenze.

L’evirazione: o la Musica si scaglia contro il costume di evirare i giovani cantori per mantenere le loro voci di soprano. Qui vi è lo sdegno per una pratica barbara e incivile. Parini indaga le precise cause sociali del fenomeno per trovare il modo di eliminarlo; e le individua nell’egoismo dei potenti, pronti a mutilare l’uomo e annegare la sua dignità per soddisfare la loro ricerca del piacere.

Le odi pariniane sono odi di battaglia, animate dalla fiducia di poter mutare la realtà con la diffusione di idee giuste. In esse vi è la consapevolezza di rivolgersi ad un pubblico solidale. Nell’affrontare argomenti di stringente attualità, Parini si impegna in un opera di conciliazione secondo il gusto classico, a cui deve competere la poesia. Il poeta utilizza moderatamente un lessico ricavato dalle scienze moderne.

E’ rilevante l’adesione di Parini alla poetica del sensismo. Parini utilizza espressioni vivacemente ardite e realistiche, ricche di forza sensibile, capaci di suscitare immagini intensamente visive, plastiche, tattili, foniche, olfattive.

La sintassi mira alla complessità del periodare latino e presenta continuamente quelle inversioni che sono proprie della frase degli antichi, in particolare di Orazio. Il poeta è condizionato dall’eredità retorica del letterato tradizionale.

Si trova sempre nelle sue odi la preoccupazione di legittimare le materie impoetiche sublimandole attraverso il linguaggio consacrato dalla tradizione classica. Parini è moderatamente riformatore in campo sociale e politico. In poesia introduce importanti innovazioni, avendo cura di conservarne intatti gli elementi caratterizzanti.

Analisi de “La caduta” di Parini

“La caduta” è un’ode morale che riflette sul destino dell’intellettuale in una società che lo marginalizza e non lo protegge, nonostante il suo contributo culturale. Parini rappresenta sé stesso, ormai anziano e debilitato, in una caduta fisica e metaforica, mentre viene deriso e compatito dalla gente comune. Il poeta critica i falsi elogi che la società gli tributa, e nel monologo interiore che segue, riflette sulla condizione dell’uomo saggio e indipendente, che non si piega al potere e alle false adulazioni.

Il testo sottolinea la dignità e la forza interiore dell’intellettuale, che affronta con fierezza l’emarginazione sociale e la vecchiaia, sostenuto solo dalla propria costanza morale. Parini disprezza il clientelismo e la ricerca del favore dei potenti, preferendo rimanere fedele alla propria arte e alla sua funzione educativa, senza scendere a compromessi con la volgarità o la superficialità.

Testo e parafrasi de “La caduta” di Parini

| La caduta (testo originale)

Quando Orïon dal cielo Me spinto ne la iniqua E per avverso sasso Ride il fanciullo; e gli occhi Altri accorre; e: oh infelice Con la pietosa mano; Te ricca di comune 25 Chiama gridando intorno; Ed ecco il debil fianco Nè il sì lodato verso Sdegnosa anima! prendi Congiunti tu non hai, 45 Dunque per l’erte scale O non cessar di porte E lor mercè penètra O, se tu sai, più astuto E fingendo nova esca 65 Ma chi giammai potrìa Lasciala: o, pari a vile Mia bile, al fin costretta, Chi sei tu, che sostenti Buon cittadino, al segno 85 Quando poi d’età carco E se i duri mortali Nè si abbassa per duolo, Così, grato ai soccorsi, |

Parafrasi del testo “La caduta” di Giuseppe Parini

Quando la costellazione di Orione declina dal cielo, portando con sé pioggia, neve e gelo, e copre la terra con il buio invernale, io, spinto fuori dalla casa nella stagione avversa, cammino per la città. Con un piede malfermo, mi muovo tra il fango e la furia obliqua dei carri. A volte, inciampo su una pietra sporgente o scivolo sul terreno scivoloso, cadendo spesso lungo il cammino. I bambini ridono di me, e poi, commossi, gonfiano gli occhi di lacrime vedendo che cado e mi ferisco al gomito, al ginocchio o al mento. Altri accorrono e mi dicono: “Oh, infelice poeta! Meriteresti un destino meno crudele”. Mentre mi parlano, mi aiutano, mi sollevano da terra, raccolgono il mio cappello sporco e il bastone, entrambi caduti per strada. Questi buoni cittadini lodano la mia patria, ricca di beni comuni, e gridano in coro che sono un cigno, immortale e immune dal trascorrere del tempo. Mi chiamano sublime e desiderano che completi la mia opera più grande, il Giorno, che è conosciuta anche all’estero. Tuttavia, il mio corpo, reso debole dagli anni, continua a trascinarsi a terra con danno e paura. Il mio tanto lodato verso, che la gente ammira, non mi procura neanche un misero carro, capace di salvarmi dai pericoli delle strade affollate e furiose. Anima sdegnosa, ripensa alle tue scelte! Se vuoi salvare la tua vita ormai avanti negli anni, devi cambiare direzione. Non hai parenti, amici o tenute che ti permettano di essere privilegiato e ricordato tra migliaia di persone. Quindi, arrampicati come puoi per le scale alte del potere, e ogni giorno fai risuonare i palazzi con le tue lamentele, oppure unisciti alla folla dei clienti che bussano alle porte dei potenti. Cerca il favore dei grandi signori con adulazioni, battute spiritose e racconti divertenti. Oppure, se sei abbastanza astuto, trova i sentieri nascosti che conducono là dove il destino dei popoli viene deciso nel silenzio. Fai finta di offrire nuove opportunità di guadagno pubblico, e approfitta della confusione per ottenere vantaggi per te stesso. Ma chi potrà mai curare la tua mente illusa o convincerti a prendere una strada diversa, tu, ostinato amante della tua Musa? Lasciala, oppure, come una volgare attrice, insulta il pudore e diverti le menti basse che si nascondono dietro la vanità del potere. Alla fine, la mia rabbia, ormai trattenuta troppo a lungo, esplode dal mio petto e rispondo: “Chi sei tu che osi sostenermi e tenti di umiliarmi? Sei un uomo, non un giudice giusto.” Un buon cittadino guida il suo intelletto verso il bene della patria, seguendo il percorso che la natura e il destino hanno stabilito. E quando l’età lo rende bisognoso, egli chiede con moderazione, mostrando una fronte dignitosa, segno di un’anima elevata. Se la società gli volta le spalle, egli affronta le difficoltà con costanza, senza abbassarsi per il dolore né elevarsi per orgoglio. Detto ciò, lascio il mio sostegno e me ne vado, con lo sguardo oscuro. Ringraziando chi mi ha aiutato, rifiuto i consigli che mi hanno offerto. Senza rimorsi, torno a casa con il passo incerto. |