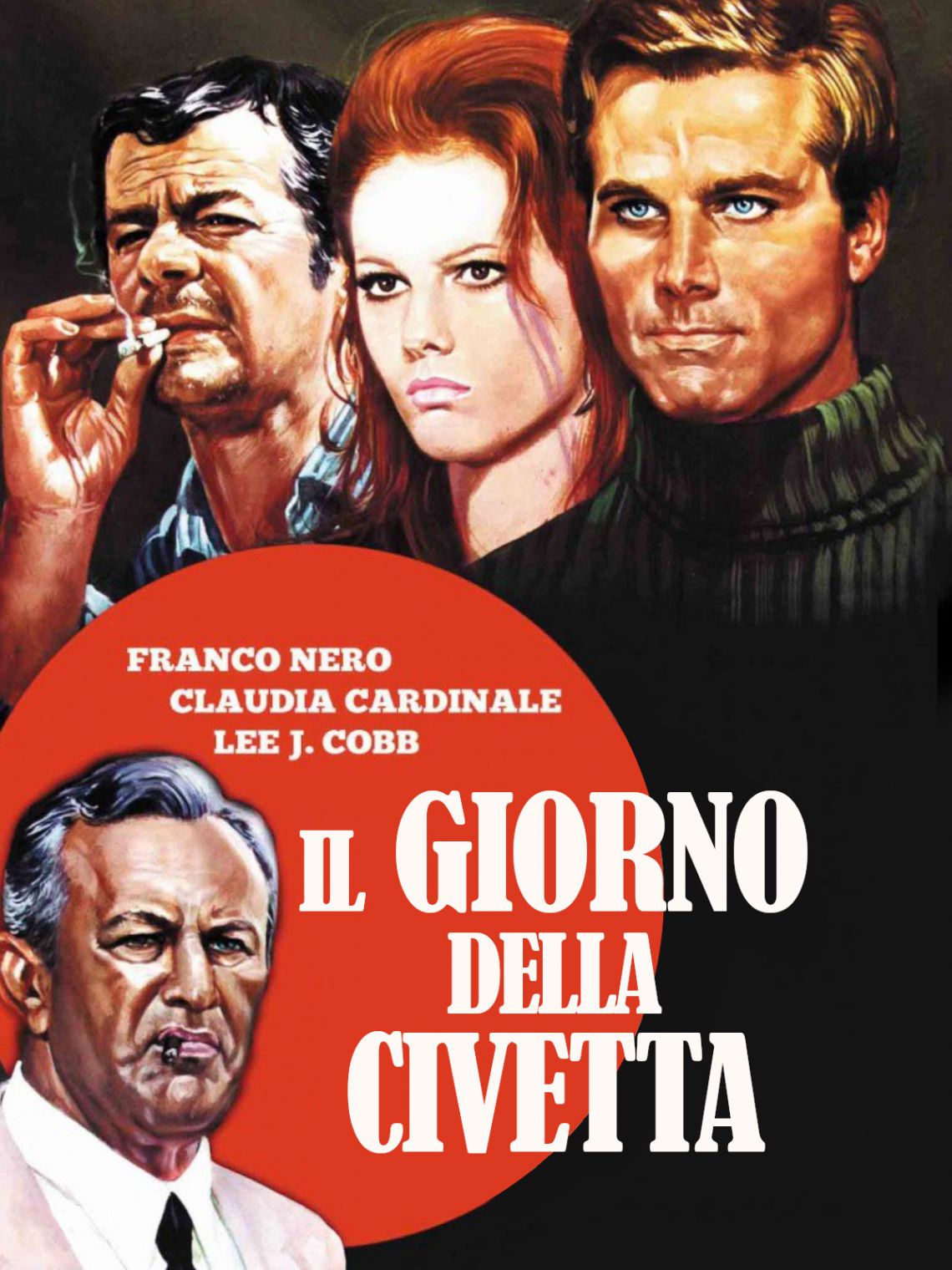

Analisi del testo tratto da Il giorno della civetta

5 Giugno 2025

Traccia e svolgimento di un tema argomentativo sui dubbi della scienza

5 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un tema argomentativo sull’importanza del patrimonio storico e artistico

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Ordinaria 2019

TRACCIA

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Autore: Tomaso Montanari

Opera: Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà

Editore: minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48

TESTO

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente.

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale.

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy antirazionalista […].

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi.

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro.

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»¹. Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno.

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.

Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro.

Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48

NOTE:

¹ Salmi 71, 7.7

COMPRENSIONE E ANALISI

- Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale?

- Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?

- Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze?

- Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi?

- Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.

PRODUZIONE

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»?

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

___________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

SVOLGIMENTO del tema argomentativo

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1 Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà

Comprensione e Analisi

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale?

Nel testo, Tomaso Montanari afferma che il patrimonio artistico italiano non è una semplice collezione di oggetti, ma la materiale incarnazione del fluire della Storia e la biografia spirituale di una nazione. È un luogo concreto e tangibile in cui sono condensate le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali delle generazioni passate.

Per sostenere questa tesi principale, l’autore adduce diversi argomenti:

- Accesso fisico e condivisione esperienziale: Entrare in un palazzo civico, una chiesa antica, una piazza storica o una campagna antropizzata significa “entrare materialmente nel fluire della Storia” (r. 2). Si “cammina letteralmente sui corpi dei nostri progenitori” (r. 3) e si “condividono speranze e timori guardando le opere d’arte” (r. 4). L’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi, permettendo di interrogare e rendere vitali le differenze storiche.

- Contatto concreto con gli avi: A differenza di altre tradizioni culturali, il patrimonio artistico e il paesaggio rappresentano il “luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi” (r. 10). L’esempio di Dante e del suo Battistero (r. 11-12) sottolinea la continuità identitaria e spaziale.

- Liberazione dalla dittatura del presente: Il rapporto con il patrimonio artistico, in modo “straordinariamente concreto” (r. 15), libera dalla “dittatura totalitaria del presente” e dall’orizzonte “cortissimo delle breaking news” (r. 17). Esso rende consapevoli della mortalità e fragilità umana, coltivando al contempo aspirazioni di futuro.

- Stimolo alla conoscenza e all’insoddisfazione positiva: L’esperienza diretta del patrimonio storico-artistico si contrappone all’intrattenimento “fantasy” o “televisivo” (r. 19, 26). Quest’ultimo è rassicurante e finalistico, mentre la fruizione diretta ci espone a un “palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti” (r. 23), a un passato “irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi” (r. 25). Questo ci induce a “cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti” (r. 28) e a relativizzare la nostra onnipotenza.

- Serbatoio di futuro e banco di prova etico: Il patrimonio culturale è definito come uno dei più potenti “serbatoi di futuro” e “terribili banchi di prova” (r. 40-41) perché visibile in esso è la “concatenazione di tutte le generazioni” (r. 33), non solo verso il passato ma anche verso un futuro lontano. Immaginare i passi delle generazioni future sulle stesse pietre rende consapevoli che la loro esistenza dipende dalle nostre scelte attuali.

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?

L’autore polemizza con la “dittatura totalitaria del presente” (r. 15) perché la considera un limite alla comprensione profonda della condizione umana e un ostacolo allo sviluppo di una visione a lungo termine. Montanari contesta un modo di concepire il presente che è:

- Narcisista e autoreferenziale: Un’epoca “divorata dal narcisismo” (r. 16) è incapace di guardare oltre se stessa, focalizzata unicamente sull’individuo e sulle sue immediate gratificazioni, perdendo la dimensione collettiva e storica dell’esistenza.

- Focalizzato sull’immediatezza e la superficialità: L’orizzonte “cortissimo delle breaking news” (r. 17) simboleggia una cultura che valorizza solo l’informazione effimera e frammentata, incapace di una riflessione profonda e di un’analisi contestualizzata. Questo porta a una conoscenza superficiale e alla perdita del senso della continuità storica.

- Trasformatore del passato in intrattenimento sterile: Montanari critica il “processo incessante che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy antirazionalista” (r. 19-20). Questo modo di fruire il passato lo svuota di significato critico e formativo, riducendolo a uno spettacolo rassicurante e spesso inaccurato, “zeppo di errori grossolani” (r. 22). Tale “passato ‘televisivo'” (r. 26) sazia e illude di essere l’apice di un’evoluzione progressiva verso la felicità, impedendo una vera introspezione e crescita.

In sintesi, la “dittatura del presente” è dannosa perché rende l’uomo miope, egocentrico e acritico, privandolo della capacità di confrontarsi con la complessità del passato per costruire un futuro consapevole.

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze?

Montanari traccia una chiara dicotomia tra due modi di approcciarsi al passato: quello mediato dall’intrattenimento televisivo e quello offerto dalla fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. Le differenze sostanziali sono le seguenti:

-

Intrattenimento televisivo:

- Offre tesi e visioni stabilite: Presenta una narrazione pre-confezionata, una “visione stabilita” e “una facile formula di intrattenimento” (r. 22). Non richiede sforzo interpretativo.

- Rassicurante e finalistico: È un “passato rassicurante, divertente, finalistico” (r. 26). Tende a semplificare la complessità storica, eliminando le ambiguità e le contraddizioni.

- Sazia e illude di superiorità: “Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità” (r. 27-28). Inganna l’osservatore facendolo sentire superiore alle generazioni passate, in una presunta linea di progresso ininterrotto.

- Sterile e autoreferenziale: Questa “prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi” (r. 30-31), promuovendo narcisismo e chiusura.

- Spesso inaccurato: È “immancabilmente zeppo di errori grossolani” (r. 23), poiché la spettacolarizzazione prevale sull’accuratezza storica.

-

Fruizione diretta del patrimonio storico e artistico:

- Offre un palinsesto discontinuo e frammentato: Non fornisce una tesi preconfezionata, ma “ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti” (r. 23-24). Richiede interpretazione e integrazione.

- Luogo di assenza e passato irrimediabilmente perduto: Il patrimonio è anche “un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi” (r. 24-25). Riconosce la distanza temporale e la non recuperabilità totale del passato.

- Induce alla ricerca e all’umiltà: “Ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti” (r. 28-29). Promuove un atteggiamento critico e di continua ricerca.

- Relativizza l’onnipotenza e stimola la responsabilità: “Relativizza la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future” (r. 29-30). Infonde un senso di responsabilità verso il futuro.

- Permette il “cortocircuito col futuro”: Questa “via umanistica” è quella che “permette il cortocircuito col futuro” (r. 31-32), stabilendo un legame vitale tra le generazioni e la loro eredità.

In sostanza, il passato “televisivo” è un consumo passivo e illusorio, mentre il passato del patrimonio è un’esperienza attiva, complessa e formativa che stimola la coscienza critica e la responsabilità.

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi?

Il patrimonio culturale, secondo Montanari, instaura un rapporto speciale e profondo tra le generazioni, creando una concatenazione visibile tra passato, presente e futuro.

Questo rapporto si manifesta tra:

- Le generazioni passate e quelle presenti: Si cammina “sui corpi dei nostri progenitori” (r. 3), si condividono le loro “speranze e timori” (r. 4) attraverso le opere d’arte che hanno commissionato e realizzato. C’è un’identità dello spazio che “congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi” (r. 12), permettendo di interrogare le differenze e rendere eloquenti le storie di chi ci ha preceduto.

- Le generazioni presenti e quelle future: Il patrimonio è un “serbatoio di futuro” (r. 40) perché ci rende consapevoli della nostra responsabilità verso le generazioni che verranno. Il pensiero di “immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo” (r. 37) che calpesteranno le stesse pietre e ammireranno le stesse forme, sottolinea un debito e una continuità. Il “cortocircuito col futuro” (r. 32) indica questa connessione vitale.

- Indirettamente, tutte le generazioni tra loro, in una catena ininterrotta: La visione del Pantheon (r. 34-39) è emblematica: non è solo un legame con un passato glorioso (Adriano, Carlo Magno, Raffaello), ma anche con un futuro indefinito. Il patrimonio funge da testimone silenzioso e costante di un’umanità che si evolve ma che lascia tracce tangibili per chi verrà dopo.

In questo senso, il patrimonio non è solo un retaggio, ma un ponte che unisce le epoche e le esistenze, rendendo esplicita la nostra appartenenza a una comunità più ampia e a una storia che ci trascende.

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.

Le affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione dal Montanari, sono una sferzante critica all’interpretazione superficiale e deresponsabilizzante della celebre frase di Dostoevskij: “la bellezza salverà il mondo”.

Settis, e con lui Montanari, ammonisce che “la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza” (r. 42-43). Il significato di questa affermazione è profondo:

- La bellezza non è una forza salvifica intrinseca e automatica: Non basta che la bellezza esista, o che sia semplicemente contemplata, per generare automaticamente un miglioramento dell’umanità o per risolvere i problemi del mondo. La bellezza, di per sé, non ha poteri magici o redentori.

- Richiede un’azione attiva e responsabile: La salvezza della bellezza, e di conseguenza il suo potenziale valore salvifico, dipende interamente dalla volontà e dalle azioni umane. “Salvare la bellezza” significa impegnarsi attivamente nella sua conservazione, tutela, valorizzazione, ma anche nella sua comprensione e trasmissione.

- È un banco di prova etico: La capacità di “salvare la bellezza” è una prova della nostra maturità civile e morale. Implica investimenti, leggi di tutela, educazione al rispetto, lotta all’ignoranza e alla speculazione. Se non siamo in grado di prenderci cura di ciò che di più prezioso le generazioni passate ci hanno lasciato, allora non possiamo aspettarci che la bellezza agisca da sola per migliorare il mondo.

In sintesi, Settis rovescia la prospettiva: non è la bellezza a salvarci passivamente, ma siamo noi che, salvando la bellezza attraverso un impegno concreto e responsabile, possiamo sperare di salvare una parte di noi stessi e del nostro futuro, riconoscendo il valore intrinseco e il potenziale formativo del patrimonio culturale. È un richiamo alla responsabilità e alla consapevolezza.

Produzione

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»?

Le considerazioni di Tomaso Montanari sull’importanza del patrimonio storico e artistico come legame inscindibile tra passato, presente e futuro non solo le condivido pienamente, ma le ritengo fondamentali per la costruzione di una coscienza civile e critica. Il suo testo dipinge un quadro in cui il patrimonio non è mero oggetto di studio o di conservazione, ma un catalizzatore di conoscenza, di responsabilità e di un profondo senso di appartenenza che ci libera dalla “dittatura totalitaria del presente”.

Montanari argomenta con grande efficacia che il patrimonio ci offre un contatto diretto e tangibile con la Storia. Passeggiare in una piazza antica, visitare una chiesa, o anche solo osservare un paesaggio “antropizzato” significa, come lui stesso afferma, “entrare materialmente nel fluire della Storia”. Questa esperienza non è astratta, ma fisica, quasi viscerale. Permette di percepire la stratificazione delle esistenze, di immaginare le vite di coloro che ci hanno preceduto, le loro aspirazioni e i loro drammi. Questo senso di continuità storica è per me un elemento cruciale. Nelle mie visite a città d’arte come Roma o Firenze, la sensazione di calpestare le stesse pietre su cui hanno camminato generazioni di uomini e donne, di ammirare opere d’arte che hanno resistito ai secoli, è sempre stata potente. Il Colosseo, per esempio, non è solo una rovina, ma un testimone silenzioso di eventi grandiosi e brutali, che ci connette direttamente con l’antica Roma. Visitare gli Uffizi o la Galleria dell’Accademia a Firenze non significa solo ammirare dei capolavori, ma entrare in dialogo con l’ingegno e la sensibilità di artisti che hanno plasmato la nostra cultura. Questo non è “intrattenimento fantasy”, ma una lezione di storia vivente.

L’autore ha ragione nel polemizzare con la “dittatura del presente”, una condizione che purtroppo percepisco sempre più diffusa nella nostra società. La frenesia delle “breaking news”, il culto dell’immediato e il narcisismo dilagante ci isolano in un’epoca senza memoria, incapace di proiettarsi nel futuro. Il “passato televisivo”, che Montanari critica, è una semplificazione pericolosa: un pacchetto preconfezionato che, lungi dal stimolare la curiosità, ci sazia e ci illude di aver compreso la storia senza alcuno sforzo critico. Questa visione rassicurante ci rende pigri intellettualmente e superficiali, privandoci della capacità di relativizzare la nostra “onnipotenza” e di assumere una responsabilità generazionale. Un esempio chiaro di questa tendenza è la proliferazione di documentari storici che, pur divulgando, spesso sacrificano l’accuratezza per la spettacolarizzazione, offrendo una visione edulcorata o distorta del passato.

È proprio in questo contesto che il patrimonio culturale assume un ruolo salvifico, ma non nel senso passivo del “la bellezza salverà il mondo” di Dostoevskij, che Montanari, citando Settis, opportunamente smonta. Sono profondamente convinto che “la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza”. Questa frase racchiude un imperativo categorico: la bellezza non è una forza esterna che agisce indipendentemente da noi, ma un potenziale che si realizza solo attraverso il nostro impegno attivo. Salvare la bellezza significa tutelarla dalla speculazione, dall’incuria, dall’ignoranza. Significa investirci risorse, educare le nuove generazioni al suo valore intrinseco, al rispetto, alla comprensione.

La mia esperienza diretta, anche se non strettamente legata alla tutela attiva del patrimonio, conferma questa tesi. Ricordo una gita scolastica a Pompei: l’emozione di camminare tra le rovine, di vedere gli affreschi e gli oggetti di uso quotidiano, ha reso viva la storia antica in un modo che nessun libro o documentario avrebbe potuto fare. Ma ho anche visto la fragilità di quei luoghi, la necessità di restauri costanti, la minaccia del degrado. Senza un impegno collettivo e costante, quei tesori andrebbero perduti. Allo stesso modo, le mie esperienze di volontariato in piccole associazioni locali che si occupano di valorizzare borghi e tradizioni, mi hanno insegnato che la bellezza dei nostri territori non si preserva da sola; richiede dedizione, fondi, volontà politica e, soprattutto, la consapevolezza delle persone.

Il patrimonio culturale è, come afferma Montanari, un “terribile banco di prova” perché ci costringe a confrontarci con la nostra responsabilità verso le generazioni future. Se non siamo capaci di preservare ciò che ci è stato tramandato, saremo giudicati severamente. La bellezza è un “serbatoio di futuro” solo se ci prendiamo cura di esso, perché è attraverso la conoscenza e la conservazione del nostro passato che possiamo alimentare una visione per il domani. Non si tratta solo di estetica, ma di etica civile, di democrazia e di costruzione di una società consapevole e resiliente.