Coro San Francesco ad Arezzo affrescato da Piero della Francesca

28 Dicembre 2019

Il castello di Franz Kafka

28 Dicembre 2019La Basilica Paleocristiana: Architettura e Significato

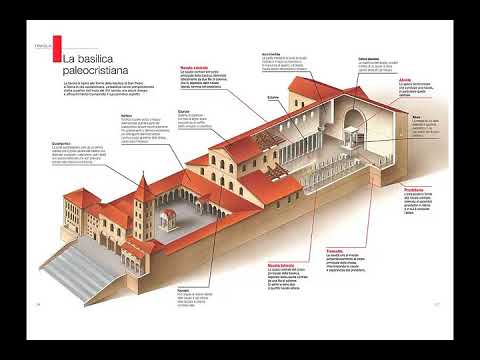

La basilica paleocristiana rappresenta una delle tipologie architettoniche più significative nella storia dell’arte e dell’architettura occidentale. Nata e sviluppatasi a partire dal IV secolo d.C., dopo l’Editto di Milano (313 d.C.) che sancì la libertà di culto per i cristiani nell’Impero Romano, essa divenne il modello fondamentale per la costruzione delle chiese cristiane per molti secoli a venire.

1. Origini e Contesto Storico

Prima dell’Editto di Milano, i cristiani si riunivano in case private (domus ecclesiae) o in luoghi nascosti, a causa delle persecuzioni. Con la libertà di culto concessa da Costantino, e in seguito con la proclamazione del Cristianesimo a religione di stato (Editto di Tessalonica, 380 d.C.), si rese necessaria la costruzione di edifici ampi e funzionali per accogliere le crescenti comunità di fedeli e le nuove esigenze liturgiche.

La scelta del modello architettonico cadde sulla basilica romana, un edificio pubblico di origine civile. Le basiliche romane erano grandi sale rettangolari, spesso porticate, utilizzate per scopi amministrativi, giuridici o commerciali. Questa scelta fu strategica:

- Capacità: Le basiliche erano sufficientemente ampie per accogliere grandi assemblee.

- Neutralità: Non essendo legate a culti pagani, la loro forma era “neutra” e poteva essere facilmente adattata alle esigenze del culto cristiano.

- Simbolismo: La loro imponenza e la loro funzione pubblica conferivano dignità e prestigio alla nuova religione.

2. Caratteristiche Architettoniche

La basilica paleocristiana sviluppò una struttura tipica, che divenne canonica e influenzò l’architettura sacra successiva.

- Pianta: Generalmente a pianta longitudinale (rettangolare), divisa in navate.

- Navata Centrale: La navata principale, più ampia e alta, terminava con un’abside.

- Navate Laterali: Di solito due o quattro navate minori, parallele a quella centrale e separate da essa da file di colonne o pilastri. Queste navate erano più basse e strette.

- Abside: La parte terminale della navata centrale, a forma semicircolare (o talvolta poligonale), dove si trovava l’altare e la cattedra del vescovo. Era orientata verso est (simbolo di Cristo, sole nascente) o verso ovest (verso Gerusalemme).

- Nartece (o Atrio): Un portico trasversale situato all’ingresso della basilica, che precedeva le navate. Era destinato ai catecumeni (coloro che si preparavano al battesimo) e ai penitenti, che non potevano accedere all’interno della chiesa durante alcune fasi della liturgia.

- Quadriportico (o Atrio): In alcune basiliche più grandi, un vasto cortile porticato precedeva il nartece. Al centro del quadriportico si trovava spesso una fontana (il cantharus), utilizzata per le abluzioni rituali.

- Transetto: In alcune delle basiliche più importanti (come quelle costantiniane a Roma), fu introdotto il transetto, una navata trasversale posta tra le navate longitudinali e l’abside. Il transetto conferiva alla pianta una forma a “T” (croce latina commissa) o a croce latina immissa, e serviva a ospitare un maggior numero di chierici o a segnare un’area di particolare sacralità, spesso legata a reliquie.

- Copertura: Le navate erano coperte da un semplice tetto a capriate lignee a vista, il che rendeva l’interno più leggero e permetteva di innalzare le pareti della navata centrale per creare finestre (il cosiddetto “claristorio”). Le navate laterali avevano tetti a falda unica.

- Illuminazione: La luce entrava abbondante dalle finestre del claristorio nella navata centrale e da quelle delle navate laterali, illuminando l’interno e creando un’atmosfera di luminosità e spazialità.

- Materiali: Le basiliche paleocristiane erano spesso costruite con materiali di recupero da edifici romani preesistenti (colonne, capitelli, marmi), ma anche con nuovi materiali come il laterizio.

3. Funzione Liturgica e Spaziale

La disposizione degli spazi nella basilica paleocristiana era strettamente funzionale alle esigenze della liturgia cristiana primitiva.

- Altare: Collocato nell’abside o all’inizio di essa, era il centro della celebrazione eucaristica.

- Cattedra Vescovile: Posta al centro dell’abside, dietro l’altare, era il seggio del vescovo, simbolo della sua autorità. Ai lati della cattedra si trovavano i banchi per il clero (synthronon).

- Schola Cantorum: Un’area rialzata e recintata nella navata centrale, vicino all’altare, destinata ai cantori e ai lettori.

- Separazione Funzionale: La struttura a navate permetteva una chiara separazione tra il clero (nell’abside e nel transetto) e i fedeli (nelle navate), e tra i battezzati e i catecumeni (nel nartece).

4. Decorazione e Iconografia

La decorazione delle basiliche paleocristiane, sebbene inizialmente sobria, divenne sempre più ricca, con un forte valore simbolico e didattico.

- Mosaici: Erano la forma decorativa più prestigiosa e diffusa, soprattutto nell’abside, nell’arco trionfale e sulle pareti della navata centrale. I soggetti erano spesso tratti dall’Antico e Nuovo Testamento, con figure di Cristo, della Vergine, degli apostoli e dei santi, oltre a motivi simbolici (agnello, colomba, pesce).

- Affreschi: Utilizzati per decorare le pareti e le volte, spesso con scene narrative o figure di santi.

- Marmi e Lastre Intarsiate: Rivestivano le pareti e i pavimenti, creando effetti cromatici e geometrici.

- Sarcofagi: Nelle basiliche più importanti, o in quelle sorte su luoghi di martirio, venivano spesso collocati sarcofagi di martiri o personaggi illustri.

5. Esempi Significativi

Molte delle basiliche paleocristiane originali sono state modificate o ricostruite nel corso dei secoli, ma alcune conservano ancora le loro caratteristiche fondamentali o sono state oggetto di importanti studi archeologici.

- Roma:

- Basilica di San Giovanni in Laterano: La cattedrale di Roma, fondata da Costantino, è un esempio emblematico, sebbene molto rimaneggiata.

- Basilica di San Pietro in Vaticano (antica): La prima basilica di San Pietro, costruita da Costantino sul luogo del martirio dell’apostolo, era un imponente edificio a cinque navate con transetto.

- Basilica di Santa Maria Maggiore: Conserva ancora gran parte della sua struttura paleocristiana, inclusi i magnifici mosaici del V secolo.

- Basilica di San Paolo fuori le Mura: Ricostruita dopo l’incendio del 1823, ma fedele alla pianta e alle dimensioni della basilica paleocristiana.

- Ravenna:

- Sant’Apollinare Nuovo: Esempio ben conservato di basilica paleocristiana con straordinari mosaici.

- Sant’Apollinare in Classe: Altra basilica ravennate con splendidi mosaici absidali.

6. Significato e Eredità

La basilica paleocristiana ha avuto un impatto duraturo sulla storia dell’architettura e della cultura occidentale.

- Modello per le Chiese Successive: La sua pianta longitudinale a navate divenne il prototipo per quasi tutte le chiese cristiane in Occidente, evolvendosi nel tempo nelle forme romaniche, gotiche e rinascimentali.

- Simbolo della Nuova Fede: La sua imponenza e la sua organizzazione spaziale riflettevano la crescente importanza e la struttura gerarchica della Chiesa cristiana.

- Centro di Vita Comunitaria: Non era solo un luogo di culto, ma anche un centro di vita sociale e comunitaria per i fedeli.

- Espressione Artistica: Le sue decorazioni musive e pittoriche rappresentano alcune delle prime e più significative espressioni dell’arte cristiana, con un linguaggio simbolico che comunicava i principi della fede.

Conclusione

La basilica paleocristiana, con la sua architettura funzionale e simbolica, ha gettato le basi per lo sviluppo dell’architettura sacra in Europa. Adattando un modello civile romano alle proprie esigenze, i cristiani crearono un tipo di edificio che non solo rispondeva alle necessità liturgiche, ma esprimeva anche la dignità, la forza e la visione del mondo della nuova religione, lasciando un’eredità artistica e culturale di inestimabile valore.