I verbi servili

28 Dicembre 2019

Il tappeto di Ivo Andric

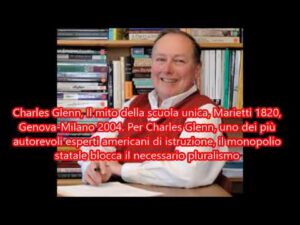

28 Dicembre 2019Alla radice dello statalismo scolastico è la rivoluzione francese, e Napoleone, che l’ha applicata in modo rigido e accentrato, secondo Charles Glenn.

Charles L. Glenn esplora il dilemma, il conflitto educativo tra Stato e famiglia: nella sua opera “Il mito della scuola unica” mettendo in discussione parametri che risalgono a Robespierre e Rousseau

Introduzione

L’opera di Charles L. Glenn, “Il mito della scuola unica”, si inserisce nel dibattito pedagogico contemporaneo come un contributo fondamentale alla comprensione della tensione storica tra le prerogative dello Stato e i diritti delle famiglie nell’ambito dell’educazione. Il presente saggio intende analizzare il contributo di Glenn alla luce delle sue implicazioni per i sistemi educativi contemporanei, esplorando la persistente dialettica tra uniformità e pluralismo nella concezione dell’istruzione pubblica.

Il contesto storico-culturale dell’opera

Glenn, storico dell’educazione e professore emerito presso l’Università di Boston, sviluppa la sua analisi partendo da un’attenta ricostruzione dell’evoluzione dei sistemi scolastici occidentali, con particolare attenzione al Massachusetts del XIX secolo. Questo focus non è casuale: il Massachusetts rappresenta infatti un laboratorio privilegiato per osservare l’emergere della moderna concezione di scuola pubblica sotto l’influenza di figure come Horace Mann, pioniere della “common school” americana.

L’autore colloca questa evoluzione all’interno di un più ampio contesto transnazionale, stabilendo illuminanti paralleli con le esperienze della Francia post-rivoluzionaria e dei Paesi Bassi, dove analoghe tensioni hanno caratterizzato lo sviluppo dei rispettivi sistemi scolastici. Questo approccio comparativo arricchisce significativamente l’analisi, evidenziando come il “mito della scuola unica” rappresenti un fenomeno trasversale alle democrazie occidentali, seppur declinato secondo specificità nazionali.

La tesi centrale: il “mito” della scuola unica

Il nucleo concettuale dell’opera di Glenn ruota attorno all’identificazione di quello che l’autore definisce “il mito della scuola unica”: l’idea che lo Stato debba promuovere un’educazione uniforme per tutti i cittadini al fine di garantire coesione sociale e lealtà nazionale. Questo “mito”, secondo Glenn, si è progressivamente consolidato attraverso tre assunti fondamentali:

- La convinzione che l’unità nazionale richieda un’uniformità culturale e valoriale

- L’idea che lo Stato sia legittimato a utilizzare l’educazione come strumento per formare tale uniformità

- La presunzione che la scuola pubblica gestita direttamente dallo Stato sia l’unico o il principale veicolo adeguato per realizzare questo obiettivo

Glenn non contesta la legittimità dell’interesse statale nell’educazione dei cittadini, quanto piuttosto le modalità con cui tale interesse si è storicamente concretizzato in politiche educative tendenti all’omologazione culturale e valoriale, spesso a scapito della diversità e delle prerogative educative delle famiglie e delle comunità.

La dialettica Stato-famiglia nel controllo dell’educazione

Un merito particolare dell’analisi di Glenn risiede nella sua capacità di illuminare la dialettica persistente tra due posizioni apparentemente inconciliabili:

- Da un lato, l’affermazione del “diritto assoluto dei genitori di controllare l’educazione dei propri figli”, posizione che trova le sue radici in una concezione dell’autorità genitoriale come naturale e originaria rispetto a quella statale

- Dall’altro, l’affermazione del “diritto assoluto dello Stato di controllare l’educazione dei bambini”, visione che si fonda sull’idea che l’educazione sia un interesse primario della collettività, troppo importante per essere lasciata esclusivamente alla discrezionalità familiare

Attraverso un’attenta ricostruzione storica, Glenn mostra come questa tensione abbia assunto forme diverse nei vari contesti nazionali e periodi storici, concentrandosi di volta in volta su questioni specifiche: dall’insegnamento religioso all’educazione linguistica, dalle politiche di integrazione delle minoranze alla definizione dei curricoli.

Il caso del Massachusetts: un paradigma esemplare

La scelta di concentrarsi sul Massachusetts del XIX secolo offre a Glenn un caso di studio paradigmatico. In questo contesto, la figura di Horace Mann e il movimento per la “common school” incarnano esemplarmente l’emergere dell’ideale di una scuola pubblica concepita come strumento di omogeneizzazione culturale. Mann, segretario del Massachusetts Board of Education dal 1837 al 1848, promosse una visione dell’educazione pubblica che, pur formalmente neutrale in materia religiosa, era di fatto impregnata di valori protestanti non settari, considerati fondamentali per la formazione di una cittadinanza americana coesa.

Questo progetto generò resistenze significative, in particolare da parte della crescente comunità cattolica irlandese, che vedeva nell’apparente neutralità della scuola pubblica un tentativo di assimilazione forzata ai valori della maggioranza protestante. Il conflitto che ne derivò, analizzato minuziosamente da Glenn, prefigura dilemmi che continuano a caratterizzare i dibattiti educativi contemporanei.

Prospettive transnazionali: Francia e Paesi Bassi

L’analisi comparativa con Francia e Paesi Bassi arricchisce notevolmente la riflessione di Glenn. Nel caso francese, l’autore individua nella laïcité repubblicana post-rivoluzionaria un parallelo con l’ideale americano della “common school”: in entrambi i casi, la scuola pubblica è concepita come strumento di formazione di una cittadinanza unificata attorno a valori condivisi, con la differenza che nel contesto francese l’anticlericalismo assume un ruolo più esplicito e determinante.

Il caso olandese offre invece un interessante contrappunto: qui, dopo accesi conflitti nel XIX secolo (la cosiddetta “schoolstrijd”), si è progressivamente affermato un modello basato sul riconoscimento e il finanziamento pubblico delle scuole di diverso orientamento confessionale e pedagogico, garantendo al contempo standard comuni. Questo modello, che Glenn sembra considerare con particolare favore, suggerisce la possibilità di conciliare pluralismo educativo e coesione sociale.

Interrogativi per le democrazie contemporanee

La parte più stimolante dell’opera di Glenn è probabilmente quella conclusiva, dove l’autore solleva interrogativi fondamentali per le democrazie contemporanee:

- La conciliazione tra pluralismo e unità: Come può una società democratica valorizzare autenticamente il pluralismo culturale, religioso e valoriale e al contempo garantire la coesione sociale necessaria alla sua sopravvivenza?

- I limiti dell’intervento statale: Quali sono i confini legittimi dell’intervento statale nell’educazione? Come può lo Stato assicurare che tutti i cittadini acquisiscano le competenze civiche essenziali senza imporre un’uniformità che soffochi la diversità?

- La libertà educativa come diritto fondamentale: In che misura la libertà di scelta educativa delle famiglie deve essere considerata un diritto fondamentale in una società democratica pluralista?

- Il finanziamento pubblico e la diversità educativa: Come conciliare il principio dell’universalità dell’istruzione con il riconoscimento della legittimità di approcci educativi diversificati?

Questi interrogativi, lungi dall’essere meramente teorici, si riflettono nei dibattiti contemporanei su questioni come la legittimità del finanziamento pubblico alle scuole non statali, i limiti dell’homeschooling, la definizione di standard educativi nazionali e il trattamento delle differenze culturali e religiose nelle scuole pubbliche.

Soluzioni praticabili: verso un pluralismo educativo sostenibile

Nella sua conclusione, Glenn non si limita a delineare il dilemma, ma propone anche “soluzioni praticabili e collaudate”. Sebbene non esplicitamente dettagliate nel testo in esame, queste soluzioni sembrano orientate verso un modello di pluralismo educativo che:

- Riconosce la legittimità di una pluralità di approcci educativi, inclusi quelli fondati su specifiche visioni religiose o filosofiche

- Garantisce il supporto pubblico a diverse forme di istruzione, purché rispettose di standard comuni definiti democraticamente

- Valorizza il ruolo delle famiglie e delle comunità intermedie come attori legittimi nel processo educativo, in complementarità con lo Stato

- Promuove un’idea di cittadinanza democratica basata non sull’uniformità, ma sulla capacità di dialogo e cooperazione nella diversità

Questo approccio sembra richiamare modelli esistenti in contesti come i Paesi Bassi, il Belgio o parti del Canada, dove sistemi di finanziamento pubblico delle scuole di diverso orientamento hanno permesso di conciliare libertà educativa e coesione sociale.

Rilevanza per il dibattito educativo contemporaneo

L’analisi di Glenn risulta particolarmente rilevante per il dibattito educativo contemporaneo, caratterizzato da tensioni crescenti tra istanze di standardizzazione globale (espresse ad esempio attraverso le valutazioni internazionali come PISA) e rivendicazioni di autonomia e specificità culturale.

In un contesto di società sempre più plurali dal punto di vista culturale e valoriale, l’interrogativo su come conciliare diversità e unità nell’educazione assume una rilevanza crescente. Il contributo di Glenn invita a superare dicotomie semplicistiche (Stato vs. famiglia, pubblico vs. privato) per esplorare modelli più complessi e articolati, in cui diverse agenzie educative possano cooperare nel rispetto delle rispettive specificità.

Conclusione

“Il mito della scuola unica” di Charles L. Glenn rappresenta un contributo significativo alla comprensione dei dilemmi fondamentali che caratterizzano i sistemi educativi nelle società democratiche pluraliste. L’opera combina rigore storiografico e profondità filosofica, offrendo strumenti concettuali preziosi per ripensare il rapporto tra Stato, famiglie e comunità nell’educazione.

La sua rilevanza trascende i confini disciplinari della storia dell’educazione, proiettandosi nel dibattito contemporaneo su questioni cruciali come la libertà di scelta educativa, la definizione di standard comuni, il riconoscimento della diversità culturale e religiosa, e il significato stesso dell’educazione civica in contesti pluralistici.

In un’epoca in cui le tensioni tra universalismo e particolarismo, tra coesione e diversità, caratterizzano il dibattito pubblico a livello globale, la riflessione di Glenn offre una prospettiva storica illuminante e strumenti concettuali preziosi per immaginare forme di educazione che siano al contempo rispettose della diversità e capaci di costruire una cittadinanza democratica condivisa.

Audio Lezioni di Storia moderna e contemporanea del prof. Gaudio

Ascolta “Storia moderna e contemporanea” su Spreaker.