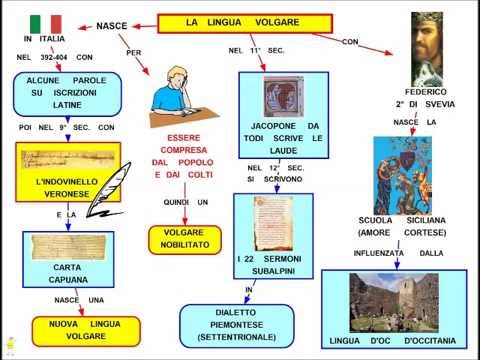

La nascita della letteratura italiana

28 Dicembre 2019

Nella terra dei Ciclopi Achemenide, Eneide, III, vv. 588-668

28 Dicembre 2019La Strofa nell’Analisi del Testo Poetico, lezione del corso sulla lettura delle poesie del prof. Luigi Gaudio

Cari studenti, e docenti,

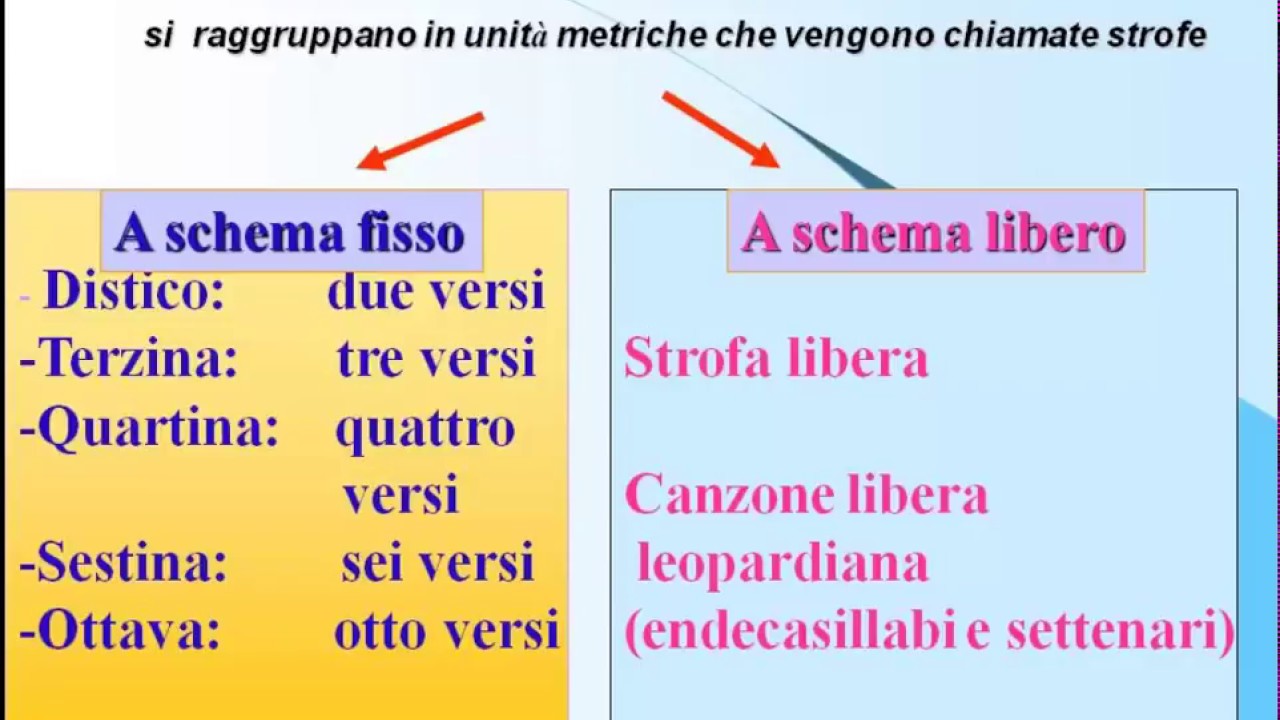

dopo aver esplorato la struttura del verso e delle rime, oggi approfondiremo un altro elemento fondamentale della struttura poetica: la strofa. La strofa, o stanza, è un gruppo di versi che si ripete all’interno di una poesia, formando un’unità metrica e di senso. Non è solo una divisione grafica, ma un’unità organica che contribuisce al ritmo, alla musicalità e al significato complessivo del componimento.

Ogni strofa è caratterizzata da:

- Una struttura metrica definita (numero di versi, tipo di versi).

- Uno schema di rime specifico (se presente).

- Una coerenza tematica o di sviluppo del pensiero.

La scelta di una particolare forma strofica non è mai casuale, ma risponde a precise esigenze espressive e comunicative dell’autore.

1. Il Distico

Il distico (dal greco dístichos, “di due versi”) è la strofa più semplice, composta da due versi.

- Schema di rime: Generalmente a rima baciata (AA), ma può anche essere a rima alternata (AB) se inserito in contesti più ampi.

- Funzione: Spesso utilizzato per esprimere un concetto in modo conciso, quasi epigrammatico, o per creare un effetto di chiusura e completezza. Nelle poesie più lunghe, i distici possono formare una serie continua, come nelle favole o nei poemi didascalici.

Esempio:

La farfalla vola leggera, (A) sulla rosa, in una sera. (A)

Una farfalla su una rosa.

2. La Terzina

La terzina è una strofa di tre versi. La sua forma più celebre è la terza rima dantesca.

- Schema di rime:

- Terza rima (Dantesca): ABA BCB CDC… (la rima del verso centrale della terzina precedente lega con il primo e il terzo verso della terzina successiva, creando una catena ininterrotta).

- Altre forme: AAA, ABB.

- Funzione: La terza rima è particolarmente adatta per la narrazione e la riflessione filosofica, poiché la sua struttura a incastro crea un senso di continuità, progressione e ineluttabilità. È meno frammentata di altre forme e spinge il lettore a seguire il flusso del pensiero.

Esempio (Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno I, vv. 1-3):

Nel mezzo del cammin di nostra vita (A) mi ritrovai per una selva oscura, (B) ché la diritta via era smarrita. (A)

Dante Alighieri con un libro.

3. La Quartina

La quartina è una strofa di quattro versi. È una delle forme strofiche più diffuse e versatili nella poesia di ogni tempo e luogo.

- Schema di rime: Molteplici, i più comuni sono:

- AABB (rima baciata)

- ABAB (rima alternata)

- ABBA (rima incrociata o abbracciata)

- Funzione: La sua popolarità deriva dalla sua flessibilità. Può essere usata per la narrazione, la descrizione, la lirica, la meditazione. È la base di molte forme poetiche, come il sonetto (che ne contiene due). La sua brevità permette di sviluppare un’idea compiuta in uno spazio limitato.

Esempio (Giosuè Carducci, Pianto Antico, vv. 1-4):

L’albero a cui tendevi (A) la pargoletta mano, (B) il verde melograno (B) da’ bei vermigli fior, (A)

Un melograno con fiori rossi.

4. La Sestina

La sestina è una strofa di sei versi. Non va confusa con la “sestina lirica” (una forma più complessa basata sulla ripetizione di parole-rima). Qui ci riferiamo alla strofa di sei versi con schema di rime fisso.

- Schema di rime: I più comuni sono:

- CDECDE (schema alternato)

- CDCDCD (schema incrociato)

- Funzione: Spesso utilizzata per componimenti lirici e meditativi, offre uno spazio più ampio della quartina per sviluppare un’immagine o un’emozione, ma senza la complessità narrativa dell’ottava. È la forma tipica della seconda parte del sonetto (il sestetto).

Esempio (Ugo Foscolo, Alla sera, vv. 1-6):

Forse perché della fatal quiete (A) tu sei l’immago a me sì cara vieni, (B) o Sera! E quando ti corteggian liete (A) le nubi estive e i zeffiri sereni, (B) e quando dal nevoso aere inquiete (A) tenebre e lunghe da te ne scendi (B)

Un tramonto sereno.

5. L’Ottava

L’ottava è una strofa di otto versi, ed è una delle forme più importanti della poesia epica e narrativa italiana.

- Schema di rime: ABABABCC (sei versi a rima alternata seguiti da un distico a rima baciata).

- Funzione: La sua struttura permette un ampio sviluppo narrativo e descrittivo, pur mantenendo una certa compattezza. Il distico finale (CC) spesso serve a chiudere il senso della strofa, a introdurre un commento o a creare un effetto di sorpresa o epigrammatico. È la strofa per eccellenza dei grandi poemi cavallereschi italiani come l’Orlando Furioso di Ariosto e la Gerusalemme Liberata di Tasso.

Esempio (Ludovico Ariosto, Orlando Furioso I, vv. 1-8):

Di donne e cavalier, d’arme e d’amori, (A) de le cortesie, de l’audaci imprese (B) io canto, che furo al tempo che i Mori (A) d’Africa passarono il mare, e in Francia (B) nocquer tanto, seguendo i lor furori, (A) come narrano istorie e come usanza (B) è di narrar, fuor d’ogni altra usanza, (C) per la città di Carlo imperatore. (C)

Un cavaliere medievale con armatura.

Considerazioni Finali

La strofa è molto più di una semplice divisione visiva; è un’unità di costruzione che influenza profondamente la musicalità, il ritmo e la progressione tematica di un componimento. La scelta di una strofa piuttosto che un’altra può determinare il tono del poema, la sua velocità narrativa e la sua capacità di veicolare determinati significati. Analizzare la forma strofica significa quindi comprendere meglio le intenzioni dell’autore e l’impatto del testo sul lettore.

Spero che questa lezione vi sia stata utile per approfondire la vostra analisi del testo poetico!

Luigi Gaudio