Non finirà di Enrico Ruggeri

28 Dicembre 2019

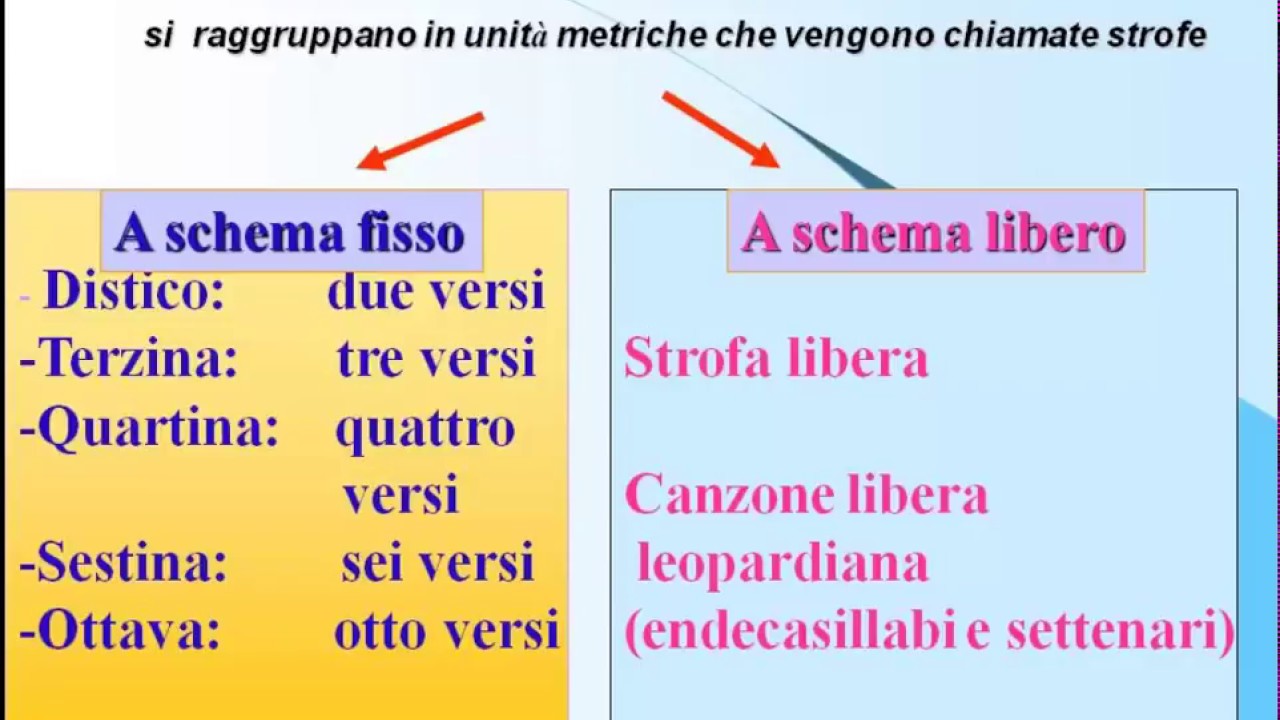

La strofa

28 Dicembre 2019Le Figure Retoriche di Significato nell’Analisi del Testo Poetico, lezione del corso sulla lettura delle poesie del prof. Luigi Gaudio

Cari studenti, e docenti,

dopo aver esplorato la struttura struttura del verso, delle rime e della strofa, oggi ci concentriamo sulle figure retoriche di significato.

Nell’analisi del testo poetico, e più in generale di ogni forma di comunicazione, è fondamentale comprendere come il linguaggio possa essere utilizzato in modi non letterali per arricchire il significato, evocare immagini, suscitare emozioni o persuadere. Le figure retoriche di significato, note anche come tropi, sono proprio quegli espedienti linguistici che alterano il senso proprio delle parole per conferire loro un significato figurato o traslato.

Esse agiscono sul piano semantico, modificando il rapporto tra il significante (la parola) e il significato (il concetto), e sono strumenti potentissimi nelle mani di un autore.

1. Similitudine

La similitudine è un paragone esplicito tra due elementi diversi, uno dei quali viene usato per chiarire o rafforzare il significato dell’altro. È sempre introdotta da congiunzioni o locuzioni avverbiali di paragone (come, tale, quale, simile a, più di, meno di, ecc.).

- Definizione: Paragone esplicito tra due termini.

- Funzione: Chiarire, rendere più vivido, creare un’immagine.

Esempi:

- Latino: Fortis ut leo.

- Italiano: Forte come un leone.

- Latino: Volat velut avis.

- Italiano: Vola come un uccello.

- Italiano: I suoi occhi brillavano come stelle nella notte.

Un leone e un uomo accostati per simboleggiare la forza.

2. Metafora

La metafora è un paragone implicito, una similitudine abbreviata in cui il termine di paragone è sottinteso. È una sostituzione di un termine con un altro che ha con esso un rapporto di somiglianza.

- Definizione: Paragone implicito, trasferimento di significato.

- Funzione: Creare immagini suggestive, rendere il linguaggio più conciso ed espressivo.

Esempi:

- Latino: Achilles leo est.

- Italiano: Achille è un leone (sott. “è forte come un leone”).

- Italiano: Sei la luce dei miei occhi.

- Italiano: La vita è un viaggio.

Un cuore in fiamme, metafora di amore ardente.

3. Metonimia

La metonimia consiste nel sostituire un termine con un altro che ha con il primo un rapporto di contiguità logica o materiale (non di somiglianza). I rapporti possono essere:

- La causa per l’effetto (es. “sudore” per “fatica”).

- L’effetto per la causa (es. “pallore” per “malattia”).

- Il contenente per il contenuto (es. “bere un bicchiere” per “bere il vino nel bicchiere”).

- L’autore per l’opera (es. “leggere Dante” per “leggere l’opera di Dante”).

- Lo strumento per chi lo usa (es. “la spada” per “il guerriero”).

- Il luogo per il prodotto (es. “un Bordeaux” per “il vino di Bordeaux”).

- La materia per l’oggetto (es. “il ferro” per “la spada”).

- Definizione: Sostituzione di un termine con un altro legato da un rapporto di contiguità.

- Funzione: Variare l’espressione, rendere il linguaggio più conciso.

Esempi:

- Latino: Legere Vergilium.

- Italiano: Leggere Virgilio (l’opera di Virgilio).

- Italiano: Ho bevuto un bicchiere. (il contenuto del bicchiere)

- Italiano: Vivere del proprio sudore. (della propria fatica)

Un libro aperto con il nome di un autore famoso.

4. Sineddoche

La sineddoche è un tipo particolare di metonimia che si basa su un rapporto di quantità o estensione. Consiste nel sostituire:

- La parte per il tutto (es. “vela” per “nave”).

- Il tutto per la parte (es. “l’Italia” per “la squadra italiana”).

- Il singolare per il plurale (o viceversa).

- Il genere per la specie (o viceversa).

- La materia per l’oggetto (simile alla metonimia, ma con enfasi sulla quantità).

- Definizione: Sostituzione di un termine con un altro basata su un rapporto di quantità.

- Funzione: Evidenziare un aspetto specifico, creare concisione.

Esempi:

- Latino: Centum carinae.

- Italiano: Cento carene (per “cento navi”).

- Italiano: Ho visto una vela all’orizzonte. (una nave)

- Italiano: Il mortale è destinato a perire. (l’uomo, l’essere umano)

Una vela di una nave.

5. Personificazione (o Prosopopea)

La personificazione attribuisce qualità, azioni o sentimenti umani a oggetti inanimati, animali o concetti astratti.

- Definizione: Attribuzione di caratteristiche umane a ciò che non è umano.

- Funzione: Rendere più vivida la descrizione, animare il paesaggio o i concetti.

Esempi:

- Latino: Fortuna caeca est.

- Italiano: La Fortuna è cieca.

- Italiano: Il vento sussurra tra gli alberi.

- Italiano: La giustizia cammina lenta.

Un albero con un volto umano e braccia.

6. Iperbole

L’iperbole è un’esagerazione, per eccesso o per difetto, di un’idea o di una situazione, al fine di renderla più impressionante o di rafforzarne il significato.

- Definizione: Esagerazione.

- Funzione: Enfatizzare, sorprendere, creare un effetto comico o drammatico.

Esempi:

- Latino: Flevit flumen lacrimarum.

- Italiano: Pianse un fiume di lacrime.

- Italiano: Ho aspettato un’eternità.

- Italiano: Morire di fame.

Un’enorme pila di libri che raggiunge il cielo.

7. Litote

La litote è l’affermazione di un concetto attraverso la negazione del suo contrario, spesso per attenuare o per esprimere un’ironia.

- Definizione: Affermazione tramite negazione del contrario.

- Funzione: Attenuare, esprimere modestia, creare ironia.

Esempi:

- Latino: Non ignoro.

- Italiano: Non ignoro (cioè “so bene”).

- Italiano: Non è male. (cioè “è buono”)

- Italiano: Quella non è una persona stupida. (cioè “è intelligente”)

Due segni opposti, uno con una X sopra, per simboleggiare la negazione del contrario.

8. Ossimoro

L’ossimoro accosta due termini di significato opposto o contraddittorio, creando un’espressione apparentemente illogica ma semanticamente efficace.

- Definizione: Accostamento di due termini contraddittori.

- Funzione: Creare un effetto sorprendente, esprimere una complessità o un paradosso.

Esempi:

- Latino: Concordia discors.

- Italiano: Concordia discorde.

- Italiano: Silenzio assordante.

- Italiano: Dolce amaro.

Due ingranaggi che girano in direzioni opposte.

9. Antitesi

L’antitesi consiste nell’accostare due concetti o immagini di significato opposto per evidenziare il contrasto. A differenza dell’ossimoro, i termini non sono necessariamente uniti in un’unica espressione, ma si trovano spesso in posizioni simmetriche nella frase.

- Definizione: Accostamento di idee o concetti opposti.

- Funzione: Enfatizzare il contrasto, creare equilibrio o tensione.

Esempi:

- Latino: Brevis vita, longa ars.

- Italiano: Breve vita, lunga arte.

- Italiano: La pace non è assenza di guerra, ma presenza di giustizia.

- Italiano: Non voglio il male, ma cerco il bene.

Due bilance in equilibrio con pesi opposti.

10. Ironia

L’ironia consiste nell’affermare il contrario di ciò che si pensa o si vuole far intendere, spesso con un tono di scherno o di critica velata.

- Definizione: Dire il contrario di ciò che si intende.

- Funzione: Critica, scherno, umorismo, complicità con il lettore.

Esempi:

- Latino: Bene egregie fecerunt.

- Italiano: Hanno fatto egregiamente (sott. “malissimo”).

- Italiano: Che bella giornata! (detto sotto la pioggia)

- Italiano: Sei proprio un genio! (detto a chi ha fatto una sciocchezza)

Una maschera teatrale che ride e piange.

11. Perifrasi

La perifrasi è un giro di parole, un’espressione più lunga e complessa usata per indicare una persona, un oggetto o un concetto che potrebbe essere espresso con un solo termine.

- Definizione: Giro di parole per indicare un concetto.

- Funzione: Evitare ripetizioni, nobilitare l’espressione, creare un effetto di mistero o di enfasi.

Esempi:

- Latino: Regina caeli.

- Italiano: La regina del cielo (per “Giunone” o “Luna”).

- Italiano: Il sommo poeta (per “Dante”).

- Italiano: Il re degli animali (per “il leone”).

Una spirale di parole che si avvolgono su un concetto centrale.

12. Eufemismo

L’eufemismo è una forma di perifrasi che consiste nell’usare un’espressione attenuata o più gradevole per riferirsi a qualcosa di spiacevole, sgradevole, volgare o tabù.

- Definizione: Attenuazione di un concetto spiacevole.

- Funzione: Evitare offese, rispettare sensibilità, decoro.

Esempi:

- Latino: Ad maiores abire.

- Italiano: Andare presso gli antenati (per “morire”).

- Italiano: È venuto a mancare. (per “è morto”)

- Italiano: Persona non vedente. (per “cieco”)

Un’espressione attenuata, come una nuvola che ammorbidisce un angolo acuto.

13. Allegoria

L’allegoria è una figura retorica complessa che consiste nel rappresentare un concetto astratto (o una serie di concetti) attraverso un’immagine concreta o una narrazione, in modo che il significato letterale nasconda un significato più profondo e simbolico. È una metafora estesa e continuata.

- Definizione: Rappresentazione di concetti astratti tramite immagini concrete.

- Funzione: Veicolare messaggi morali, filosofici, religiosi in modo indiretto e simbolico.

Esempi:

- Latino: La nave come allegoria dello Stato (comune in Cicerone e Orazio).

- Italiano: La selva oscura nella Divina Commedia come allegoria del peccato e dello smarrimento morale.

- Italiano: La bilancia come allegoria della giustizia.

Una nave che naviga in un mare tempestoso, con simboli astratti sullo sfondo.

Conclusione

Le figure retoriche di significato sono il cuore pulsante dell’espressività linguistica. Comprendere il loro funzionamento non solo ci permette di apprezzare la bellezza e la complessità di un testo, ma anche di decifrare i livelli più profondi del suo messaggio. Esse trasformano il linguaggio da mero strumento di comunicazione a vera e propria arte, capace di evocare mondi, emozioni e idee con una forza e una profondità ineguagliabili.

Luigi Gaudio