Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij

28 Dicembre 2019

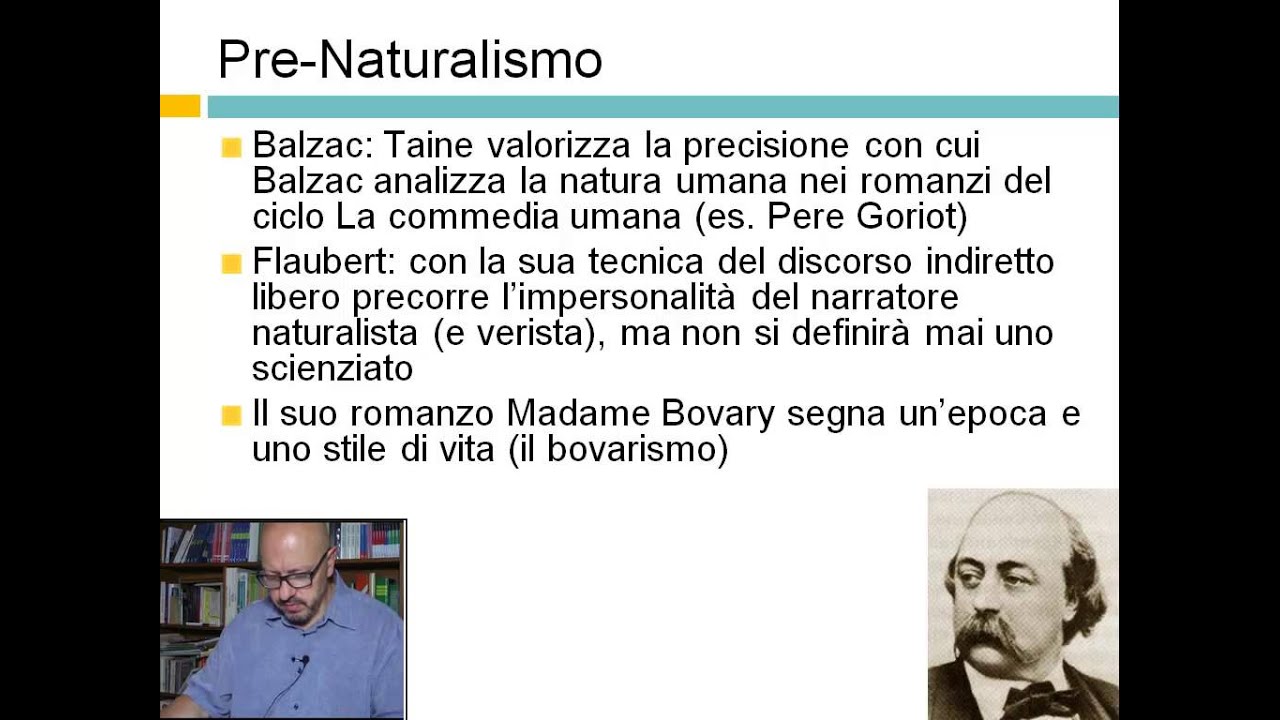

Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (1864)

28 Dicembre 2019Le origini della letteratura italiana affondano in un complesso intreccio di tradizioni culturali che, nel corso dei secoli XII e XIII, diedero vita a forme espressive nuove e originali.

L’emergere del volgare come lingua letteraria non fu un fenomeno isolato, ma si inserì in un panorama europeo caratterizzato dalla ricerca di identità culturali autonome rispetto al monopolio del latino.

Il substrato epico e la tradizione carolingia

La tradizione epica costituì uno dei filoni fondamentali nella formazione della coscienza letteraria italiana. I cicli carolingi, diffusi attraverso la cultura orale e successivamente fissati in forma scritta, fornirono un repertorio di temi, personaggi e strutture narrative che influenzarono profondamente l’immaginario collettivo. La figura di Carlo Magno e dei suoi paladini, in particolare Orlando, divenne il nucleo di una mitologia eroica che trovò nelle terre italiane una rielaborazione particolare.

La Chanson de Roland francese, pur nella sua specificità culturale, fornì il modello per una concezione dell’epica che esaltava i valori feudali di lealtà, onore e sacrificio per la fede cristiana. Tuttavia, l’adattamento italiano di questi temi rivelò fin dall’inizio caratteristiche peculiari. La Chanson de Roland franco-veneta, attestata nel XIII secolo, mostra già elementi di originalità nella caratterizzazione psicologica dei personaggi e nell’attenzione agli aspetti sentimentali della narrazione.

L’elemento epico non si limitò alla ripresa dei cicli carolingi, ma si estese anche alla materia classica attraverso la rielaborazione dei temi troiani e dell’Eneide. Opere come il Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure e il Roman d’Enéas furono tradotte e adattate in volgare italiano, contribuendo a creare un patrimonio narrativo che fuse tradizione classica e sensibilità medievale.

La rivoluzione cortese

Parallelamente alla tradizione epica, la cultura cortese proveniente dalla Francia meridionale rivoluzionò la concezione della letteratura e dell’amore. La lirica trobadorica, sviluppatasi nelle corti occitaniche tra XI e XII secolo, introdusse una nuova fenomenologia amorosa che trasformò radicalmente i rapporti tra i sessi e la concezione stessa della poesia.

L’amor cortese si caratterizzava per una serie di elementi innovativi: l’elevazione della donna a oggetto di venerazione quasi religiosa, la concezione dell’amore come esperienza nobilitante, l’elaborazione di un codice comportamentale raffinato che regolava i rapporti amorosi. Questa rivoluzione culturale non riguardava soltanto la sfera privata, ma investiva l’intera organizzazione sociale, proponendo un modello di civiltà fondato sulla cortesia, l’eleganza e la raffinatezza.

I trovatori occitanici crearono un linguaggio poetico di straordinaria sofisticatezza tecnica e concettuale. La canso divenne il genere privilegiato per l’espressione del sentimento amoroso, mentre si svilupparono forme come il sirventese per la poesia politica e morale, e la tenso per il dibattito poetico. Questa varietà formale testimoniava una concezione della poesia come arte totale, capace di abbracciare tutti gli aspetti dell’esperienza umana.

La mediazione siciliana

La corte di Federico II in Sicilia rappresentò il crocevia fondamentale attraverso cui la cultura cortese si innestò nella tradizione italiana. L’ambiente federiciano, caratterizzato da un cosmopolitismo eccezionale, favorì l’incontro tra diverse tradizioni culturali: quella araba, quella greca bizantina, quella latina e quella francese.

I poeti della scuola siciliana, tra cui Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne e Guido delle Colonne, operarono una traduzione creativa della lirica trobadorica, adattandola alle esigenze espressive del volgare italiano. Questa operazione non fu meramente imitativa, ma comportò innovazioni significative sia sul piano formale che su quello contenutistico.

Dal punto di vista formale, i siciliani perfezionarono strutture metriche come il sonetto, destinato a divenire una delle forme più caratteristiche della poesia italiana. Sul piano contenutistico, elaborarono una concezione dell’amore che, pur mantenendo i caratteri fondamentali della tradizione cortese, mostrava già elementi di originalità che preparavano gli sviluppi successivi.

La poesia siciliana si caratterizzava inoltre per una particolare attenzione agli aspetti filosofici e psicologici dell’esperienza amorosa. L’influenza della cultura aristotelica, mediata attraverso le traduzioni arabe, contribuì a creare una poesia che univa raffinatezza formale e profondità speculativa.

L’elaborazione toscana

Il trasferimento della tradizione poetica siciliana in Toscana, avvenuto nella seconda metà del XIII secolo, segnò una fase cruciale nell’evoluzione della letteratura italiana. I poeti toscani, pur riconoscendo il magistero siciliano, introdussero elementi di novità che prepararono le grandi sintesi successive.

La poesia guittoniana rappresentò un momento di transizione significativo. Guittone d’Arezzo e la sua scuola mantennero la lezione tecnica siciliana, ma la arricchirono con contenuti morali e religiosi che ampliavano notevolmente l’orizzonte tematico della poesia volgare. La canzone guittoniana divenne veicolo di riflessione etica e politica, prefigurando gli sviluppi che avrebbe conosciuto con Dante.

Contemporaneamente, in area toscana si sviluppava quella corrente che sarebbe stata definita del dolce stil novo. Guido Guinizelli, con la canzone Al cor gentil rempaira sempre amore, operò una sintesi innovativa tra tradizione cortese e filosofia aristotelica, creando una concezione dell’amore come esperienza conoscitiva e nobilitante che superava i limiti della tradizione precedente.

Sintesi e prospettive

L’incontro tra tradizione epica e cultura cortese nelle origini della letteratura italiana creò le premesse per sviluppi di straordinaria ricchezza. La tensione tra l’eroismo epico e la raffinatezza cortese, tra l’esaltazione dei valori guerrieri e la celebrazione dell’amore, generò una dialettica feconda che attraversò tutta la letteratura italiana successiva.

Questa sintesi originale si manifestò non soltanto nella lirica, ma anche nelle forme narrative. Il romanzo cortese italiano, da Tristano ai cicli arturiani, mostrava già quella tendenza alla psicologizzazione e all’analisi interiore che avrebbe caratterizzato la narrativa italiana fino a Boccaccio e oltre.

La lezione delle origini rimase fondamentale per comprendere le peculiarità della letteratura italiana nel panorama europeo. La capacità di assimilare e rielaborare creativamente le tradizioni straniere, unita a una particolare sensibilità per gli aspetti filosofici e psicologici dell’esperienza umana, costituì il tratto distintivo di una cultura letteraria destinata a esercitare un’influenza duratura sulla civiltà europea.

🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.