I temi principali del romanticismo europeo

28 Dicembre 2019

Ho fame della tua bocca di Pablo Neruda

28 Dicembre 2019Tiberio Sempronio Gracco fu il primo dei due fratelli Gracchi a tentare una riforma sociale ed economica nella Roma repubblicana del II secolo a.C.

Le sue proposte miravano a ridistribuire la terra per combattere il crescente divario tra ricchi e poveri, ma incontrarono forte opposizione da parte dell’aristocrazia senatoria, portando alla sua tragica fine.

1. Il contesto storico

Nel II secolo a.C., Roma era in una fase di grande espansione territoriale grazie alle vittorie nelle guerre puniche e nelle conquiste in Oriente e Occidente. Tuttavia, questa espansione aveva creato gravi squilibri sociali ed economici:

- La crisi dei piccoli proprietari: i contadini, costretti a lunghi periodi di servizio militare, spesso perdevano le loro terre, che venivano acquistate dai ricchi patrizi e plebei arricchiti.

- La crescita dei latifondi: la terra si concentrava nelle mani di pochi aristocratici, che la sfruttavano con schiavi invece di cittadini romani.

- L’aumento del proletariato urbano: molti ex contadini, non potendo più lavorare la terra, migravano verso Roma in cerca di lavoro, aumentando il numero dei disoccupati e dei poveri.

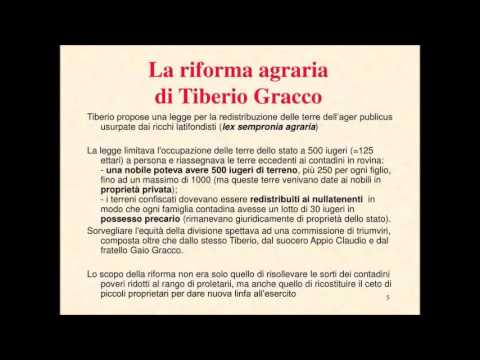

2. L’elezione a tribuno della plebe e la Lex Sempronia Agraria

Nel 133 a.C., Tiberio Gracco fu eletto tribuno della plebe e presentò una riforma agraria, la Lex Sempronia Agraria, con l’obiettivo di ridistribuire le terre pubbliche (ager publicus). I punti principali della legge erano:

- Limite massimo di possesso delle terre pubbliche: ogni cittadino non poteva possedere più di 500 iugeri (circa 125 ettari) di ager publicus.

- Distribuzione delle terre ai cittadini poveri: le terre eccedenti sarebbero state confiscate e redistribuite in piccoli lotti ai cittadini meno abbienti.

- Inalienabilità delle terre assegnate: i nuovi proprietari non potevano vendere le terre ricevute, per garantire una stabilità nel possesso.

Questa legge mirava a ristabilire una classe di piccoli proprietari agricoli, riducendo il numero dei disoccupati e rafforzando il reclutamento nell’esercito (che era basato sui cittadini con proprietà terriere).

3. L’opposizione del Senato e la morte di Tiberio

L’aristocrazia senatoria, che aveva tratto grande vantaggio dall’accaparramento delle terre pubbliche, si oppose ferocemente alla riforma. Il Senato cercò di bloccare la legge, ma Tiberio, sfruttando il potere del tribuno della plebe, la fece approvare direttamente dai comizi tributi.

Per ostacolarlo, i senatori convinsero un altro tribuno, Marco Ottavio, a porre il veto sulla legge, ma Tiberio reagì con un atto senza precedenti: lo fece deporre con un voto popolare. Inoltre, propose di usare l’eredità del re di Pergamo, Attalo III, per finanziare la riforma, violando le tradizionali prerogative del Senato sulla politica estera.

Nel 133 a.C., quando Tiberio tentò di farsi rieleggere tribuno della plebe per un secondo mandato (violando la consuetudine repubblicana), i senatori lo accusarono di voler instaurare una tirannia. Una folla di aristocratici, guidata dal pontefice massimo Publio Cornelio Scipione Nasica, lo assalì e lo uccise con 300 dei suoi sostenitori.

4. Conseguenze della riforma di Tiberio

Nonostante la sua morte, la commissione agraria istituita da Tiberio continuò a ridistribuire le terre per alcuni anni. Tuttavia, l’opposizione del Senato rimase forte e, nel tempo, le riforme furono progressivamente svuotate di significato.

L’azione di Tiberio segnò l’inizio di un periodo di lotte politiche e sociali che portarono alla fine della Repubblica. Suo fratello Gaio Gracco riprese il progetto con nuove riforme, ma subì una sorte simile.

Conclusione

Le riforme di Tiberio Gracco rappresentarono uno dei primi tentativi di risolvere i problemi sociali di Roma, ma incontrarono la feroce opposizione dell’aristocrazia senatoria, che difendeva i propri privilegi. La sua tragica fine segnò l’inizio di una lunga fase di conflitti tra populares (sostenitori del popolo) e optimates (sostenitori dell’aristocrazia), che avrebbe portato alla crisi della Repubblica e all’avvento dell’Impero.