Madonna dir vi voglio di Giacomo da Lentini

28 Dicembre 2019

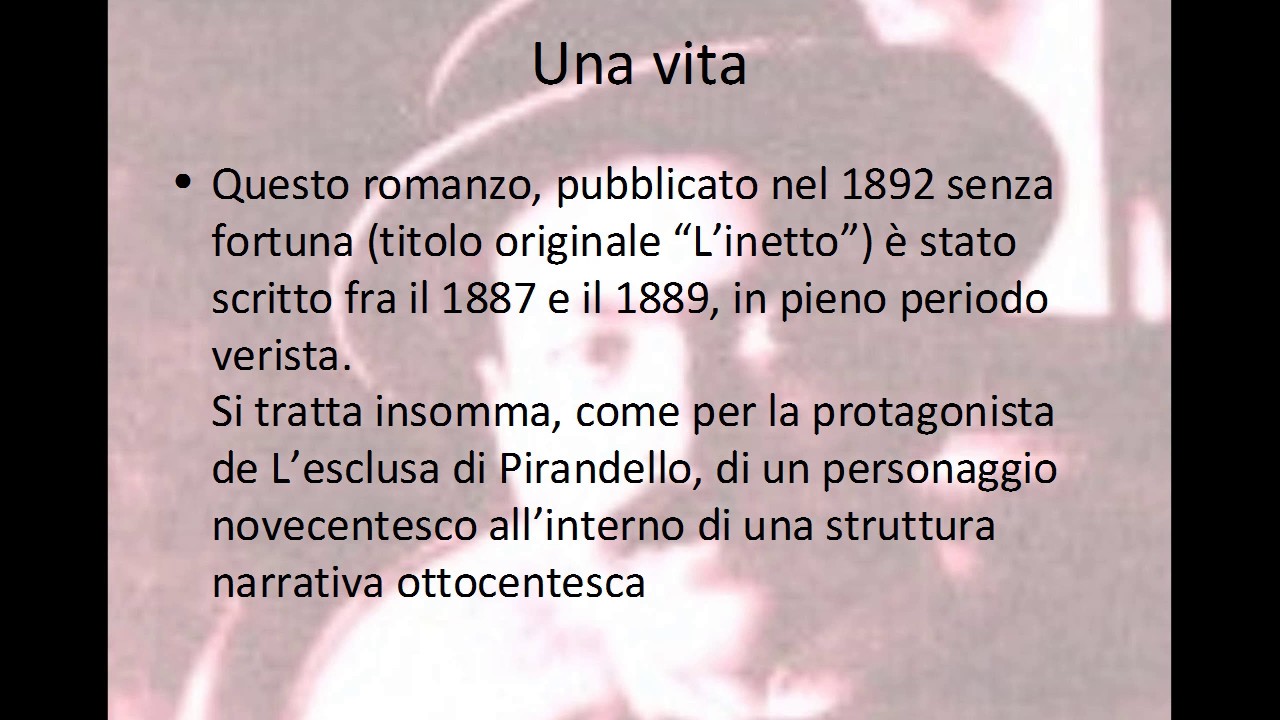

L’ambiente bancario tra alienazione e rivalità in Una Vita di Italo Svevo (…

28 Dicembre 2019L’Elegia a Roma: un canto tra grandezza e decadenza

L’elegia a Roma non è un singolo componimento, ma piuttosto un tema ricorrente e profondo che ha attraversato secoli di letteratura, dalla classicità fino ai giorni nostri. Si tratta di un filone poetico in cui Roma, la Città Eterna, viene celebrata, lamentata, interrogata, e spesso personificata, diventando lo specchio delle ansie, delle speranze e delle riflessioni sulla storia, sul potere, sulla bellezza e sulla caducità. Il termine “elegia” stesso, che in origine indicava un componimento poetico accompagnato dal flauto e caratterizzato da un tono malinconico o di lamento, si adatta perfettamente a questa complessa relazione tra il poeta e la città.

1. Origini e Sviluppo nell’Antichità Romana

Già nell’antica Roma, la città era un soggetto privilegiato per i poeti, che ne cantavano la grandezza, la missione universale e la sua “eternità”. Tuttavia, anche in epoca aurea, non mancavano accenti elegiaci legati alla consapevolezza della sua fragilità o alla critica dei suoi costumi.

- Virgilio: Nell’Eneide, Roma è il destino glorioso, la caput mundi predestinata dagli dei, ma il poema è intriso di una malinconia profonda per il costo umano di questa grandezza, per le guerre e le perdite.

- Orazio: Nelle sue Odi, celebra la virtus romana, ma spesso lamenta la decadenza morale e la corruzione dei costumi, invitando a un ritorno alla semplicità delle origini.

- Properzio e Tibullo: I poeti elegiaci per eccellenza, pur dedicandosi principalmente all’amore, non mancano di riferimenti alla città, a volte con un senso di distacco dalla sua grandezza politica, a volte con un’ammirazione per le sue vestigia.

- Marziale e Giovenale: Nelle loro satire, Roma è il centro di una critica feroce alla corruzione, al vizio, alla frenesia e all’ipocrisia della società imperiale, con un tono che spesso sconfina nel lamento per la perdita dei valori antichi.

2. Il Medioevo: Roma Ruinata e la Nostalgia

Con la caduta dell’Impero Romano e il progressivo declino della città, il tema dell’elegia a Roma assume un tono più marcatamente malinconico. Roma non è più la capitale del mondo, ma un cumulo di rovine, simbolo della caducità di ogni grandezza terrena.

- Poesia Medievale: Numerosi testi, spesso anonimi o di autori ecclesiastici, descrivono la Roma ruinata, un paesaggio di macerie che ispira un senso di vanità delle cose umane e un richiamo alla trascendenza. La grandezza passata è contrapposta alla miseria presente, ma spesso con la speranza di una rinascita spirituale legata alla sede papale.

- Petrarca: Nel Trecento, Francesco Petrarca è tra i primi a riscoprire le rovine di Roma con un senso di nostalgia e ammirazione per la grandezza classica, lamentando la decadenza ma anche sognando una sua rinascita culturale.

3. Il Rinascimento e l’Età Moderna: Riscoperta e Nuove Visioni

Il Rinascimento segna una riscoperta di Roma come centro della classicità e dell’arte. L’elegia assume nuove sfumature:

- Rinascita e Bellezza: Poeti come Raffaello e Michelangelo, pur non scrivendo elegie nel senso stretto, celebrano la bellezza artistica e architettonica della città, che rinasce dalle sue rovine.

- Goethe e i Viaggiatori del Grand Tour: Nel Settecento e Ottocento, Roma diventa una tappa fondamentale del Grand Tour. I viaggiatori, come Goethe, ne ammirano le vestigia con un misto di stupore e malinconia, riflettendo sulla storia e sul destino. L’elegia si arricchisce di un topos romantico, quello delle rovine che parlano.

- Leopardi: Nelle sue Canzoni, sebbene non direttamente un’elegia a Roma, Leopardi riflette sulla caducità della gloria e sulla vanità delle imprese umane, temi che risuonano con la storia di Roma.

4. L’Età Contemporanea: Tra Mito, Storia e Realtà

Nel Novecento e oltre, l’elegia a Roma continua a evolversi, confrontandosi con la modernità, le trasformazioni urbane e le nuove consapevolezze storiche.

- Pascoli: Nelle sue Odi e Inni, Pascoli rievoca una Roma antica e rurale, quasi mitica, con un senso di nostalgia per un passato puro e incontaminato.

- D’Annunzio: Celebra una Roma imperiale e sensuale, simbolo di bellezza e di potenza, ma con un’estetica decadente e un senso di effimero.

- Pasolini: La Roma di Pasolini è una città viva e contraddittoria, amata e odiata, luogo di bellezza popolare e di degrado, di sacro e di profano. Le sue poesie e i suoi scritti su Roma sono una forma di elegia moderna, un lamento per la perdita di autenticità e per la mercificazione.

- Contemporaneità: Oggi, Roma continua a ispirare poeti e scrittori, che ne esplorano le molteplici facce: la sua eternità, la sua bellezza caotica, la sua stratificazione storica, ma anche le sue contraddizioni sociali, la sua vulnerabilità e la sua capacità di resistere al tempo. L’elegia a Roma si trasforma in una riflessione sulla complessità dell’identità urbana e sulla persistenza del passato nel presente.

5. Temi Ricorrenti nell’Elegia a Roma

Indipendentemente dall’epoca, alcuni temi persistono nell’elegia a Roma:

- Grandezza e Decadenza: Il contrasto tra la gloria passata e la realtà presente, spesso segnata da rovine o da una percepita decadenza morale.

- Eternità e Caducità: La tensione tra l’idea di Roma come Città Eterna e la consapevolezza della caducità di ogni impero e di ogni opera umana.

- Bellezza e Orrore: La capacità della città di ispirare ammirazione per la sua bellezza artistica e architettonica, ma anche orrore per le sue violenze storiche o le sue contraddizioni contemporanee.

- Il Tempo e la Memoria: Roma come custode della memoria storica, un luogo dove il tempo sembra stratificarsi e dove ogni pietra racconta una storia.

- Identità e Destino: La città come specchio dell’identità e del destino umano, un luogo dove l’individuo si confronta con la propria piccolezza di fronte alla vastità della storia.

Conclusione

L’elegia a Roma è un canto polifonico e millenario, un dialogo ininterrotto tra i poeti e la Città Eterna. Attraverso i secoli, Roma ha offerto una tela infinita su cui proiettare riflessioni sulla grandezza e sulla caducità, sulla bellezza e sulla decadenza, sulla storia e sul destino umano. Ogni epoca ha trovato in essa un simbolo per esprimere le proprie ansie e le proprie aspirazioni, rendendo l’elegia a Roma non solo un genere letterario, ma una forma perenne di interrogazione sull’esistenza stessa.