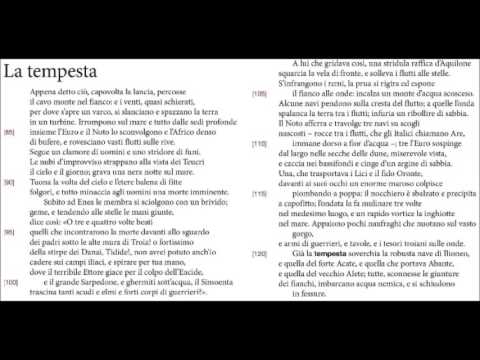

La tempesta, Eneide, I, 81-123

28 Dicembre 2019

Il participio futuro

28 Dicembre 2019Testo, traduzione in endecasillabi ed analisi dell’inizio del poema dell’Eneide di Virgilio (libri I, versi 1-33).

Questo brano è noto come il Proemio e serve a presentare l’argomento, invocare la Musa e introdurre il protagonista e il conflitto principale.

Testo dei primi 33 versi dell’Eneide di Virgilio e parafrasi in versi endecasillabi italiani.

| Testo Latino (I, 1-33):

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris |

Parafrasi in Versi Endecasillabi:

Le armi io canto e l’eroe che primo |

Analisi del brano:

Il Proemio dell’Eneide è uno dei passaggi più studiati e significativi dell’opera, poiché stabilisce immediatamente il suo scopo, il suo tono e i suoi temi principali.

-

Oggetto del Canto (vv. 1-7): “Arma virumque cano”

- Virgilio annuncia che canterà “le armi e l’uomo”. Questa formula è un richiamo diretto ai poemi omerici: “le armi” rimanda all’Iliade (epos di guerra) e “l’uomo” all’Odissea (epos di viaggio). Virgilio dichiara fin da subito di voler comporre un’epopea che fonde i due modelli greci per crearne uno nuovo, romano, che celebri sia le sofferenze del viaggio che le fatiche della guerra necessarie per raggiungere il Fato.

- L’uomo è identificato come Enea, principe troiano, definito subito dalla sua origine (“Troiae ab oris”), dalla sua destinazione (“Italiam, Laviniaque litora”) e, soprattutto, dal suo status di “fato profugus” (esule per volere del destino). Questo sottolinea che la sua peregrinazione non è casuale ma guidata da una forza superiore.

- Viene subito introdotto il conflitto principale: le sofferenze di Enea sono causate dall'”ira implacabile della crudele Giunone” (“saevae memorem Iunonis ob iram”), nonostante egli sia “insignem pietate virum” (uomo insigne per pietas, come verrà specificato dopo). Questo crea una tensione tra l’innocenza/devozione dell’eroe e l’ingiustizia divina.

- Viene immediatamente dichiarato lo scopo ultimo del viaggio e della guerra: fondare una città nel Lazio, portarvi gli dèi Penati (la religione romana), dare origine alla stirpe Latina, ai padri Albani (di Alba Longa) e, infine, alla “alta Roma”. Questo lega esplicitamente l’epopea al presente del pubblico romano, conferendole un valore nazionale e celebrativo.

-

Invocazione alla Musa e Questione Teodicea (vv. 8-11):

- Seguendo la tradizione epica, Virgilio invoca la Musa (la divinità ispiratrice della poesia) per farsi svelare le “cause” (le ragioni profonde) degli eventi narrati.

- La domanda centrale è: perché Giunone, la regina degli dèi, ha perseguitato così accanitamente un uomo pio come Enea? Quale offesa ha subito?

- Culmina nella celebre domanda retorica: “Tantaene animis caelestibus irae?” (Possono esserci così grandi ire negli animi celesti?). Questa domanda esprime una sorta di sconcerto umano di fronte all’irrazionalità e alla crudeltà delle passioni divine antropomorfe, che causano immense sofferenze agli uomini. Introduce una riflessione sulla giustizia divina e sul rapporto tra dèi e uomini.

-

Le Cause dell’Ira di Giunone (vv. 12-33):

- Viene presentata Cartagine (vv. 12-18): una città potente, ricca, bellicosa, e soprattutto amatissima da Giunone, al punto da desiderare che diventi la capitale del mondo, se il Fato lo permettesse. Questo stabilisce il primo, fondamentale motivo dell’ira di Giunone: la sua preferenza per Cartagine e il timore per il suo destino.

- Il Conflitto Fato vs. Volontà Divina avversa (vv. 19-22): Giunone ha saputo che il Fato ha decretato che dalla stirpe troiana sorgerà un popolo destinato a distruggere Cartagine (“sic volvere Parcas”). La sua ira nasce dalla contrapposizione tra la sua volontà (la gloria di Cartagine) e il decreto del Fato (la nascita di Roma).

- Le Antiche Rimostranze (vv. 23-28): Oltre al destino di Cartagine, Virgilio elenca altre, più antiche, ragioni dell’odio di Giunone verso i Troiani, risalenti alla Guerra di Troia:

- Il suo sostegno ai Greci (Argivi) nella guerra.

- Il Giudizio di Paride, in cui Paride scelse Venere come dea più bella, disprezzando Giunone.

- L’odio verso l’intera stirpe troiana (“genus invisum”).

- L’onore concesso a Ganimede, principe troiano rapito da Giove per diventare coppiere degli dèi al posto di Ebe, figlia di Giunone.

- L’Azione di Giunone (vv. 29-32): Spinta da tutte queste cause di ira, Giunone perseguita i Troiani sopravvissuti ad Achille e ai Greci, tenendoli lontani dal Lazio (“arcebat longe Latio”) e costringendoli a vagare per anni (“multosque per annos errabant”) per tutti i mari, pur essendo essi guidati dal Fato (“acti fatis”).

-

Conclusione del Proemio (v. 33): “Tantae molis erat Romanam condere gentem!”

- Questo verso finale riassume e dà senso a tutte le sofferenze descritte. Sottolinea l’immensa difficoltà (“tantae molis”) e il prezzo altissimo (in termini di fatiche, guerre, lutti) che è stato necessario per fondare il popolo romano. Eleva l’impresa di Enea e le tribolazioni dei Troiani a un evento di portata storica e quasi cosmica, giustificando l’importanza dell’epopea.

In sintesi, i primi 33 versi dell’Eneide servono da prefazione all’intera opera: presentano l’eroe Enea e il suo destino di fondatore, dichiarano subito il tema centrale della guerra e del viaggio, introducono il conflitto cruciale tra il Fato e l’opposizione divina (personificata da Giunone) e ne spiegano le cause, e infine ribadiscono l’importanza capitale di questa storia per l’identità e la grandezza di Roma. Sono versi densissimi che condensano l’intera materia epica e le sue motivazioni profonde.