Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij

28 Dicembre 2019

Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (1864)

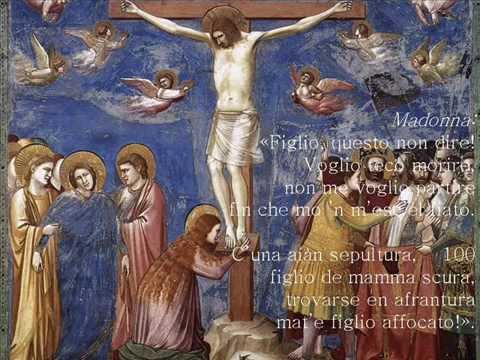

28 Dicembre 2019Confronto: La Passione di Cristo in “Donna de Paradiso” di Jacopone da Todi e negli Affreschi della Cappella degli Scrovegni di Giotto

Il Duecento italiano è un secolo di straordinario fervore spirituale e innovazione artistica, in cui la figura di Cristo e in particolare il dramma della Passione assumono un’importanza centrale. Jacopone da Todi (c. 1230-1306) con la sua lauda drammatica “Donna de Paradiso” e Giotto da Bondone (c. 1267-1337) con gli affreschi della Cappella degli Scrovegni, sono due dei maggiori interpreti di questa sensibilità, pur utilizzando linguaggi e mezzi espressivi diversi. Entrambi segnano una rottura con le tradizioni precedenti, introducendo un approccio più umano, realistico ed emotivo alla rappresentazione del sacro.

1. “Donna de Paradiso” di Jacopone da Todi: Il Dramma del Dolore Vissuto (Poesia)

“Donna de Paradiso” è una delle più celebri laudi drammatiche di Jacopone da Todi, un dialogo tra il Nunzio (messaggero), Maria (la “Donna de Paradiso”), il Cristo e il Popolo, che ripercorre le tappe della Passione dalla condanna alla morte in croce.

- Linguaggio e Stile: Jacopone utilizza un volgare umbro diretto, colloquiale e di grande impatto emotivo. Lo stile è paratattico, con frasi brevi e incalzanti che riflettono la concitazione degli eventi. L’uso frequente di interiezioni (“Ah, figlio, a che mme lasci?”), esclamazioni e apostrofi contribuisce a creare un’atmosfera di profonda angoscia e partecipazione. Il ritmo è serrato, quasi un lamento, pensato per la recitazione o il canto.

- Centralità del Dolore di Maria: La prospettiva dominante è quella di Maria, la Madre che assiste impotente alla sofferenza e alla morte del Figlio. Il suo dolore è intensamente umano, descritto con crudo realismo (“Lo core me se spezza”, “Non posso più parlare”). Jacopone non indugia su dettagli teologici, ma si concentra sulla dimensione umana e patetica della sofferenza materna, rendendola universale e immediatamente riconoscibile.

- Partecipazione del Popolo: Il Popolo, inizialmente ostile o indifferente, viene coinvolto nel dialogo e spinto a una partecipazione emotiva al dramma, riflettendo la vocazione popolare della lauda.

- Realismo Emozionale: Jacopone non descrive la scena visivamente, ma attraverso le voci e le reazioni emotive dei personaggi. La sofferenza è resa attraverso il grido, il lamento, la disperazione e l’implorazione, rendendo il dramma della Passione un’esperienza quasi sensoriale per l’ascoltatore/lettore.

- Funzione: La lauda aveva una funzione devozionale e performativa, mirata a suscitare pietà e immedesimazione nei fedeli, trasformando la Passione in un’esperienza collettiva e partecipata.

Il testo di “Donna de Paradiso” di Jacopone da Todi rivela il suo stile diretto e drammatico.

2. Gli Affreschi della Cappella degli Scrovegni di Giotto: Il Dramma Visibile e Composto (Pittura)

Giotto, con il ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova (1303-1305 ca.), offre una rappresentazione visiva della Passione che è altrettanto rivoluzionaria per il suo tempo, introducendo un nuovo modo di concepire lo spazio, la figura umana e le emozioni.

- Rottura con la Tradizione Bizantina: Giotto supera la stilizzazione e la ieraticità dell’arte bizantina. Le sue figure sono voluminose, tridimensionali, calate in uno spazio prospettico e dotate di una forte carica espressiva. I volti e i gesti esprimono emozioni autentiche e profonde, lontano dalla rigidità iconica.

- Ciclo Narrativo: Gli affreschi della Passione si inseriscono in un vasto ciclo che narra la vita di Gioacchino e Anna, Maria, e Cristo. Ogni scena è un episodio narrativo che si sussegue logicamente, coinvolgendo lo spettatore in una sequenza drammatica.

- Dramma Visibile e Composto: Giotto rappresenta il dramma della Passione con grande realismo, ma con una compostezza e una dignità che non scadono mai nel patetismo eccessivo. Le scene sono cariche di tensione e dolore, ma la composizione è sempre equilibrata, e i colori sono armoniosi e intensi.

- Esempi Significativi:

- Crocifissione: Giotto concentra il dolore e il dramma attorno alla figura del Cristo crocifisso. La Vergine sviene, sorretta da altre donne, mentre San Giovanni si dispera con un gesto di braccia eloquente. I soldati si accalcano ai piedi della croce, alcuni indifferenti, altri partecipi. Gli angeli volteggiano nel cielo, i loro volti contorti dal dolore, amplificando la dimensione cosmica della tragedia.

La “Crocifissione” di Giotto, un’intensa rappresentazione del sacrificio e del dolore.

- Compianto sul Cristo Morto: Una delle scene più potenti. Il corpo esanime di Cristo è al centro, circondato da figure che esprimono un dolore profondo e individuale. Maria abbraccia il Figlio con disperazione, la Maddalena piange ai suoi piedi, San Giovanni si getta indietro con un grido muto. Il realismo dei volti e dei gesti, insieme alla drammaticità del paesaggio e degli angeli che si contorcono in cielo, crea un’atmosfera di tragedia palpabile, ma profondamente umana.

Il “Compianto sul Cristo Morto” di Giotto, un capolavoro di espressione emotiva e composizione.

- Funzione: Gli affreschi avevano una funzione didattica, devozionale e didascalica, raccontando la storia sacra in modo accessibile e coinvolgente per i fedeli, spingendoli alla contemplazione e alla pietà.

3. Confronto e Punti in Comune

Nonostante la diversità dei mezzi espressivi (poesia vs. pittura), Jacopone e Giotto condividono significative affinità nella loro rappresentazione della Passione di Cristo:

- Umanizzazione del Sacro: Entrambi rompono con le tradizioni più stilizzate e ieratiche, introducendo una forte umanizzazione del divino e del sacro. Cristo, Maria e gli altri personaggi sono mostrati nella loro dimensione umana, con emozioni e reazioni psicologiche autentiche, rendendoli più vicini e comprensibili al fedele.

- Realismo Emozionale: Sia Jacopone che Giotto mirano a un realismo emotivo, rappresentando il dolore, la disperazione e la pietà in modo intenso e riconoscibile. Jacopone lo fa attraverso le voci e le espressioni linguistiche, Giotto attraverso i volti, i gesti e le posture dei corpi.

- Coinvolgimento del Pubblico: Entrambe le opere sono pensate per un pubblico vasto e popolare, non solo per una ristretta élite colta. Il volgare di Jacopone e la chiarezza narrativa e visiva di Giotto facilitano l’accesso al messaggio e il coinvolgimento emotivo dei fedeli.

- Critica Implicita alla Tradizione Precedente: Entrambi rappresentano una rottura con l’arte e la poesia religiosa precedente, che era spesso più didascalica, simbolica e meno attenta alla resa psicologica e corporea.

- Focus sul Dolore Materno: Il dolore di Maria è un tema centrale per entrambi, espresso con intensità straziante, simbolo della compassione e della partecipazione umana al dramma divino.

Differenze:

- Mezzo Espressivo: La differenza più ovvia è il mezzo: la parola cantata o recitata per Jacopone, l’immagine dipinta per Giotto. Jacopone crea un dramma acustico e vocale, Giotto un dramma visivo e spaziale.

- Composizione vs. Flusso: Giotto organizza le scene con una precisa composizione spaziale e figure ben delineate. Jacopone, nella lauda, crea un flusso narrativo e dialogico che si sviluppa nel tempo.

- Contesto: Jacopone è immerso nella spiritualità francescana più radicale e nella critica alla Chiesa. Giotto, pur essendo un innovatore, opera in un contesto più istituzionale e commissionato, mirando a una pittura più “ufficiale” ma profondamente innovativa.

In conclusione, “Donna de Paradiso” e gli affreschi della Cappella degli Scrovegni sono due vertici complementari dell’arte e della letteratura duecentesca, che, pur con strumenti diversi, hanno saputo esprimere con forza inedita la Passione di Cristo, portando il sacro nella sfera dell’umano e rendendo il dolore divino un’esperienza di empatia e riflessione per ogni fedele.

🎤🎧 Audio Lezioni di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.