Componimenti poetici e parafrasi

28 Dicembre 2019

Albio Tibullo

28 Dicembre 2019Madonna, dir vo voglio… di Giacomo da Lentini: Parafrasi e Analisi

La poesia “Madonna, dir vo voglio” è un celebre componimento di Giacomo da Lentini (c. 1210-1260), il notaio e poeta considerato il caposcuola della Scuola Siciliana. Questa canzone è un esempio emblematico della lirica d’amore cortese sviluppatasi alla corte di Federico II, caratterizzata da un’analisi profonda e spesso tormentata degli effetti dell’amore sul poeta.

1. Contesto della Scuola Siciliana

La Scuola Siciliana, fiorita nella prima metà del XIII secolo, è la prima scuola poetica in lingua volgare italiana. I suoi poeti, tra cui Giacomo da Lentini, Pier della Vigna e Rinaldo d’Aquino, adottarono e adattarono i temi e le forme della lirica provenzale, concentrandosi principalmente sull’amore cortese. Essi elaborarono un linguaggio raffinato e convenzionale, introducendo innovazioni metriche e tematiche che avrebbero influenzato la poesia italiana successiva, in particolare il Dolce Stil Novo.

2. Parafrasi e Analisi Stanza per Stanza

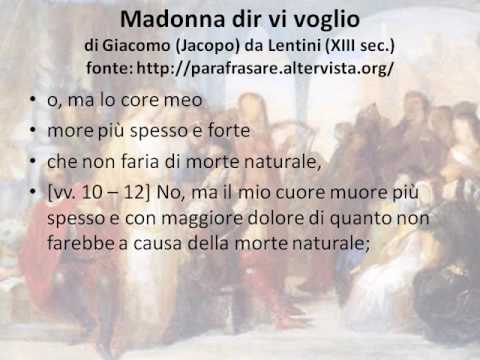

Stanza 1: testo, parafrasi e analisi

|

Stanza 1 Madonna, dir vo voglio |

Parafrasi:

Madonna, voglio dirvi

|

Analisi: Il poeta si rivolge direttamente alla “Madonna” (la donna amata), esprimendo il suo tormento. L’amore lo ha catturato nonostante l’orgoglio e la freddezza della donna. Il tema centrale è l’ossimoro “vive quando more”: il cuore del poeta trova la sua ragione d’essere e la sua “vita” nel morire d’amore, un’esperienza di dolore che è paradossalmente vitale. Questa sofferenza è più intensa della morte fisica. La donna è indifferente, e il poeta si lamenta di aver mal compreso la natura dell’amore, che si rivela crudele.

Stanza 2: testo, parafrasi e analisi

|

Stanza 2 Lo meo ’namoramento |

Parafrasi:

Il mio innamoramento |

Analisi: Il poeta sottolinea l’ineffabilità dell’amore: la sua esperienza è così profonda da non poter essere pienamente espressa a parole, né compresa da altri. L’amore è paragonato a un “foc'” che non si spegne, anzi si alimenta. Viene introdotto il paragone con la salamandra, un animale mitologico che si credeva vivesse nel fuoco senza bruciarsi. Il poeta si paragona a essa: vive nel fuoco dell’amore ma non si consuma, prolungando il suo tormento. La metafora finale “lo meo lavoro spica – e non ingrana” esprime la frustrazione del poeta: il suo amore cresce e si sviluppa (“spica” come il grano che mette la spiga), ma non porta a nessun risultato concreto, non “ingrana”, cioè non produce frutto o non viene ricambiato.

Stanza 3: testo, parafrasi e analisi

|

Stanza 3 Madonna, sì m’avene |

Parafrasi:

Madonna, mi accade così |

Analisi: La terza stanza riprende il tema dell’ineffabilità, ma lo approfondisce con nuove similitudini. L’amore è come un prurito inestinguibile: il cuore sente un bisogno impellente che può essere placato solo dal contatto con la causa del desiderio, ma questo contatto è negato. Segue la similitudine del pittore: il poeta si sente come un artista che non riesce a riprodurre fedelmente sulla tela l’immagine che ha in mente, frustrato dalla propria incapacità di esprimere la profondità del suo sentimento. Infine, la similitudine dell’uomo che cade in mare introduce il tema della disperazione e della necessità di aggrapparsi a qualsiasi cosa: l’amore lo ha gettato in una situazione pericolosa, e lui cerca disperatamente un appiglio.

Stanza 4: testo, parafrasi e analisi

|

Stanza 4 Lo vostr’amor che m’ave |

Parafrasi:

Il vostro amore che mi ha gettato

|

Analisi: Questa stanza sviluppa la metafora marina introdotta alla fine della precedente. L’amore della donna è il “mare tempestoso” in cui il poeta è immerso. Egli si paragona a una nave in tempesta che, per salvarsi, getta il carico in mare. Il “carico” del poeta sono i suoi “sospiri e pianti”. L’espressione del dolore, quindi, non è solo una lamentela, ma un atto necessario per non “soffondare” (affondare) sotto il peso del desiderio inappagato. Il paragone con la tempesta che “frange a terra” rafforza l’idea di una forza devastante che si abbatte sul poeta, e il pianto e il sospiro sono il suo modo di “rinfrangere” (sfogarsi, rompersi) per trovare un effimero “posar” (riposo).

Stanza 1: testo, parafrasi e analisi

|

Stanza 5 Assai mi son mostrato |

Parafrasi:

Mi sono mostrato abbastanza |

Analisi: Nella stanza finale, il poeta riassume la sua condizione di innamorato non ricambiato e si interroga sulla sua incapacità di liberarsi da questo amore. La donna è definita “spietata”, e il poeta è consapevole che il suo dolore non la commuoverebbe. La domanda retorica “perché no mi ’nde lasso?” evidenzia l’impotenza del poeta di fronte alla forza di Amore, che lo ha completamente “vinto”. Il desiderio estremo del poeta è che il suo cuore, così sofferente, potesse “uscire” dal petto e mostrarsi alla donna. L’immagine del cuore “come ’ncarnato tutto” suggerisce un desiderio di rendere visibile e tangibile il suo tormento interiore. La iperbole finale è potente: il cuore è così straziato che, se fosse una vipera (simbolo di crudeltà e veleno), perderebbe la sua natura maligna alla vista di tanta sofferenza, e persino la donna, vedendolo in quello stato, proverebbe pietà. Questo è un ultimo, disperato tentativo di suscitare compassione nella donna amata.

3. Temi e Caratteristiche Stilistiche

- Amore Cortese: La canzone presenta tutti i topoi dell’amore cortese: la sottomissione del poeta all’amata, la crudeltà della donna, la sofferenza amorosa, l’ineffabilità del sentimento, il desiderio inappagato.

- Analisi Psicologica: Giacomo da Lentini si distingue per la sua capacità di analizzare in modo quasi scientifico gli effetti dell’amore sull’animo e sul corpo del poeta, descrivendo il tormento interiore con precisione.

- Linguaggio e Stile: Il linguaggio è raffinato e caratterizzato da un uso abbondante di figure retoriche (ossimori, similitudini, metafore, iperboli). La sintassi è complessa, con un uso frequente di subordinate e inversioni.

- Immagini Ricorrenti: Le immagini del fuoco (passione) e del mare (pericolo, tormento) sono centrali e ricorrenti, contribuendo a creare un’atmosfera di sofferenza e disperazione.

- La Funzione del “Cor”: Il cuore è personificato e diventa il vero protagonista del dramma amoroso, sede del sentimento e del tormento.

In sintesi, “Madonna, dir vo voglio” è un capolavoro della Scuola Siciliana che, attraverso un’intensa analisi del sentimento amoroso e un raffinato uso del linguaggio, esprime il tormento e la devozione del poeta di fronte a un amore non corrisposto e alla crudeltà della donna amata.

Testo integrale della canzone Madonna, dir vo voglio… di Giacomo (Jacopo) da Lentini

Madonna, dir vo voglio

Stanza 1

Madonna, dir vo voglio

como l’amor m’à priso,

inver’ lo grande orgoglio

che voi bella mostrate, e no m’aita.

Oi lasso, lo meo core, 5

che ’n tante pene è miso

che vive quando more

per bene amare, e teneselo a vita.

Dunque mor’e viv’eo?

No, ma lo core meo 10

more più spesso e forte

che no faria di morte – naturale,

per voi, donna, cui ama,

più che se stesso brama,

e voi pur lo sdegnate:

amor, vostra mistate – vidi male. 15

Stanza 2

Lo meo ’namoramento

non pò parire in detto,

ma sì com’eo lo sento

cor no lo penseria né diria lingua;

e zo ch’eo dico è nente 20

inver’ ch’eo son distretto

tanto coralemente:

foc’aio al cor non credo mai si stingua;

anzi si pur alluma:

perché non mi consuma? 25

La salamandra audivi

che ’nfra lo foco vivi – stando sana;

eo sì fo per long’uso,

vivo ’n foc’amoroso

e non saccio ch’eo dica:

lo meo lavoro spica – e non ingrana. 30

Stanza 3

Madonna, sì m’avene

ch’eo non posso avenire

com’eo dicesse bene

la propia cosa ch’eo sento d’amore;

sì com’omo in prudito 35

lo cor mi fa sentire,

che già mai no ’nd’è quito

mentre non pò toccar lo suo sentore.

Lo non-poter mi turba,

com’on che pinge e sturba, 40

e pure li dispiace

lo pingere che face, – e sé riprende,

che non fa per natura

la propïa pintura;

e non è da blasmare

omo che cade in mare – a che s’aprende. 45

Stanza 4

Lo vostr’amor che m’ave

in mare tempestoso,

è sì como la nave

c’a la fortuna getta ogni pesanti,

e campan per lo getto 50

di loco periglioso;

similemente eo getto

a voi, bella, li mei sospiri e pianti.

Che s’eo no li gittasse

parria che soffondasse, 55

e bene soffondara,

lo cor tanto gravara – in suo disio;

che tanto frange a terra

tempesta, che s’aterra,

ed eo così rinfrango,

quando sospiro e piango – posar crio. 60

Stanza 5

Assai mi son mostrato

a voi, donna spietata,

com’eo so’ innamorato,

ma crëio ch’e’ dispiaceria voi pinto.

Poi c’a me solo, lasso, 65

cotal ventura è data,

perché no mi ’nde lasso?

Non posso, di tal guisa Amor m’à vinto.

Vorria c’or avenisse

che lo meo core ’scisse 70

come ’ncarnato tutto,

e non facesse motto – a vo’, isdegnosa;

c’Amore a tal l’adusse

ca, se vipera i fusse,

natura perderia:

a tal lo vederia, – fora pietosa. 75

🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast di Letteratura delle origini, duecento e trecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura origini duecento e trecento” su Spreaker.