Traccia e analisi di Talor mentre cammino per le strade di Camillo Sbarbaro

28 Dicembre 2019

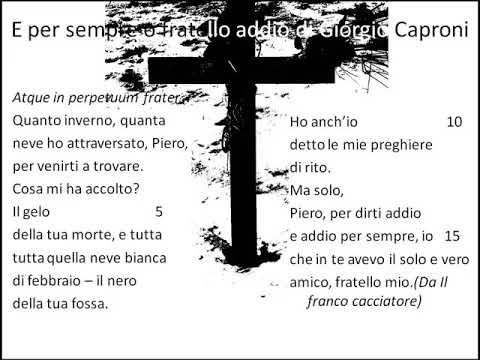

E per sempre o fratello addio di Giorgio Caproni

28 Dicembre 2019Traccia e svolgimento della Analisi della poesia Nell’imminenza dei quarant’anni di Mario Luzi

TRACCIA

ANALISI DEL TESTO

Leggi questa poesia di Mario Luzi.

Nell’imminenza dei quarant’anni

- Il pensiero mi insegue in questo borgo

- cupo ove corre un vento d’altipiano

- e il tuffo del rondone taglia il filo

- sottile in lontananza dei monti.

- Sono tra poco quarant’anni d’ansia,

- d’uggia[1], d’ilarità improvvise, rapide

- com’è rapida a marzo la ventata

- che sparge luce e pioggia, son gli indugi,

- lo strappo a mani tese dai miei cari,

- dai miei luoghi, abitudini di anni

- rotte a un tratto che devo ora comprendere.

- L’albero di dolore scuote i rami…

- Si sollevano gli anni alle mie spalle

- a sciami. Non fu vano, è questa l’opera

- che si compie ciascuno e tutti insieme

- i vivi i morti, penetrare il mondo

- opaco lungo vie chiare e cunicoli

- fitti d’incontri effimeri e di perdite

- o d’amore in amore o in uno solo

- di padre in figlio fino a che sia limpido.

- E detto questo posso incamminarmi

- spedito tra l’eterna compresenza

- del tutto nella vita nella morte,

- sparire nella polvere o nel fuoco

- se il fuoco oltre la fiamma dura ancora.

NOTA:

[1] noia, tedio

Questa poesia è stata scritta nel secondo dopoguerra, ed inserita nella raccolta Onore del vero del 1957, così intitolata per esprimere il ritorno del poeta al “vero”, cioè alla speranza e alla fede, dopo i periodi bui del fascismo, della guerra e dell’immediato dopoguerra.

CONSEGNE

Rispondi alle seguenti domande:

- Riassumi il contenuto delle strofe della poesia

- Che tipo di metrica utilizza Luzi in questa poesia?

- Quali sono le figure retoriche presenti nel brano?

- Qual è la funzione del paesaggio all’inizio della poesia?

- Che differenze ci sono tra questa poesia e quelle del periodo ermetico di Luzi?

- Quali testi utilizzano suggestioni simili a questo?

Svolgimento:

- Sono attanagliato da un pensiero, mentre mi trovo in un paesino tenebroso, dove soffia il vento dell’altopiano e il rondone passa velocemente attraverso il profilo dei monti lontani. Compio tra poco quarant’anni, fatti di preoccupazione, di noia, di gioie occasionali, di breve durata, così come il vento di marzo che porta con sé la pioggia. Prevalgono le incertezze, l’allontanamento forzato dai miei familiari, che mi abbracciavano con forza, l’allontanamento dai miei luoghi d’origine, dalle mie abitudini, su cui ora sto meditando, per cercare di capirle. La mia esistenza è come un albero scosso dal vento, con i suoi rami che indicano le mie sofferenze. Gli anni che ho alle spalle sono come uno sciame che si solleva. Malgrado tutto, però, la mia esistenza non è stata vana. Questo è il compito che compie ciascuno di noi, sia i vivi sia i morti: entrare completamente in quell’intreccio di affetti, ora luminosi ora dolorosi, come si entra in vie, ora chiare, ora oscure. Questa è la vita: si passa attraverso incontri di breve durata, la perdita dei cari, da un amore all’altro, oppure in un affetto più esclusivo, per una sola persona, poi si passa di padre in figlio, fino a che tutto si rivela nel suo significato. Una volta terminata la riflessione sulla mia vita, posso procedere, sicuro della presenza del mistero nella vita, come nella morte, posso anche affrontare la fine, con la speranza che non sia una vera fine, e che l’amore eterno duri al di là dell’esistenza individuale.

- Egli usa gli endecasillabi sciolti, e divide il componimento in quattro strofe, che sono come quattro momenti ben distinti della sua riflessione. L’uso degli enjambement rende più discorsivo e meno musicale l’uso dell’endecasillabo, metro classico della tradizione italiana.

- Le figure retoriche non sono fine a se stesse, ma servono per rendere ancora più viva e penetrante la meditazione di Luzi. La poesia si apre infatti con la parola “pensiero” che si rende concreta con la metafora dell’inseguimento. È molto importante anche l’enjambement tra il primo e il secondo verso, che ha la funzione non solo di rendere la poesia più discorsiva e meno musicale, ma anche di accendere i riflettori sull’aggettivo “cupo”, evidentemente riferito anche al poeta e non solo al borgo. Altra metafora è quella del filo dei monti, nel verso 3, che serve a disegnare i contorni del paesaggio, come farebbe un pittore. Vi è poi la similitudine del vento di marzo, rapido come le gioie improvvise e d effimere della vita. Il vento ritorna, stavolta in modo metaforico e implicito, nel verso 12, a scuotere i rami dell’albero, che simboleggia l’esistenza del poeta, tormentata dalle perdite dolorose dei propri cari. Con un’altra metafora gli anni passati del poeta diventano sciami che si sollevano nei versi 13-14. Vi è poi un periodo fitto di sostantivi, collegati tramite congiunzioni ed enjambement, che convergono tutti nel finale della strofa, che sembra offrire quindi una soluzione non solo al livello semantico, ma anche a livello strutturale. L’ultima immagine simbolica è quella del fuoco, che potrebbe significare metaforicamente Cristo, vittima sacrificale, che promette la salvezza a chi si affida a Lui.

- Il paesaggio è cupo e inquieto, ed è quindi proiezione dell’animo stesso del poeta, dominato da movimenti violenti come quello del vento che corre o del rondone che si butta all’orizzonte, tagliando il contorno dei monti in lontananza. La descrizione del paesaggio, che occupa la prima strofa, serve ad introdurre la riflessione, che si sviluppa nelle due strofe successive. La quarta strofa funge un po’ da conclusione: il poeta tira le somme della sua meditazione, in prospettiva futura. Nella prima strofa invece prevale il presente, e nelle due strofe centrali il passato. Le scelte espressive evidenziano il carattere angoscioso del paesaggio. Infatti nella prima strofa si può notare un’allitterazione in “t” che fa risaltare l’asprezza del quadro.

- Luzi nelle raccolte postbelliche abbandona i modi oscuri e metafisici del periodo ermetico. Egli aveva collaborato, con Bo, Bigongiari, Parronchi e Macrì, alle riviste “Il frontespizio” e “Campo di Marte” nel periodo degli anni ‘30. Nella sua poesia di allora, egli utilizzava un linguaggio chiuso, carico di sottili analogie. Dopo la seconda guerra mondiale, come si può vedere in questa poesia, il tono diventa più chiaro e discorsivo.

- Molti poeti hanno “tirato le somme” della loro vita attraverso un componimento poetico. I quarant’anni sono diventati oggi, un po’, quello che erano i trentacinque una volta, cioè il “mezzo del cammin di nostra vita”. Lo stesso Dante, fiorentino come lui, deve aver avuto un influsso su Luzi, che costruisce la sua breve poesia come un “itinerarium mentis in deum”, dal tereeno all’ultraterreno, dall’angoscia iniziale, simboleggiata dal paesaggio, al fuoco dell’amore divino e all’eseistenza dopo la morte. Il genere dell’autoritratto poetico ha avuto molta fortuna tra il 700 e l’800: basti pensare ad Alfieri e Foscolo. La poesia “A se stesso” di Leopardi si può considerare un resoconto della propria vita, anche se in una prospettiva completamente diversa rispetto a Luzi. La tematica della perdita dei cari è drammaticamente rappresentata nell’Inno Sacro “Natale 1832” di Alessandro Manzoni (che presenta altre analogie con la poesia di Luzi). Infine le poesie “I fiumi” e “Mio fiume anche tu” di Ungaretti e “Piccolo testamento” di Montale dimostrano che anche i poeti contemporanei utilizzano lo strumento poetico per esprimere un “bilancio” della loro esistenza.

Schematizzazione della poetica di Luzi:

- Uno scavo e una ricerca della parola, dagli esordi ermetici sino alle ultime raccolte

- La religiosità, vissuta non in modo consolatorio, ma drammatico.

- Il tema del contrasto tra ciò che è concreto e momentaneo e ciò che è invece infinito e inafferrabile. La sua poesia si risolve così nella ricerca dell’assoluto nella realtà quotidiana.