Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij

28 Dicembre 2019

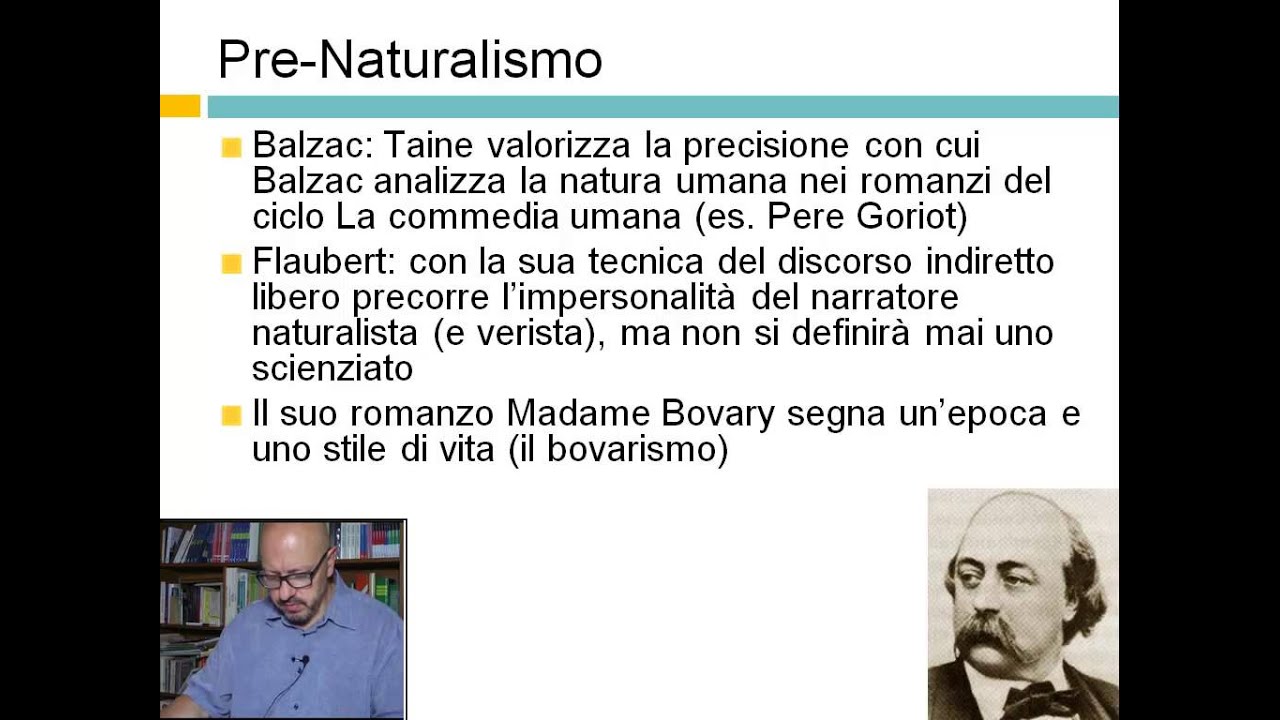

Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (1864)

28 Dicembre 2019“Notturno cileno” (Nocturno de Chile) è un romanzo del 2000 di Roberto Bolaño, considerato uno dei capolavori della letteratura latinoamericana contemporanea e opera di straordinaria potenza narrativa che affronta i temi della memoria, della complicità e della responsabilità intellettuale.

Struttura narrativa e forma Il romanzo si presenta come un lungo monologo febbrile del padre Sebastián Urrutia Lacroix, sacerdote gesuita e critico letterario cileno, che sul letto di morte ripercorre la propria esistenza in una confessione tormentosa e senza interruzioni. L’intera opera è scritta in un unico, lunghissimo paragrafo che si snoda per oltre centocinquanta pagine, creando un effetto ipnotico di flusso di coscienza che rispecchia l’urgenza e l’agitazione del narratore.

Questa scelta stilistica non è casuale: il flusso ininterrotto di parole rappresenta l’impossibilità del protagonista di fermarsi, di trovare pace, di concludere il proprio racconto senza prima aver tentato di giustificare una vita di compromessi e silenzi complici.

Il protagonista e la sua epoca Padre Urrutia Lacroix incarna la figura dell’intellettuale conservatore che attraversa i momenti cruciali della storia cilena del Novecento. Sacerdote erudito, critico letterario influente, membro dell’Opus Dei, è un uomo di cultura che si muove negli ambienti dell’élite intellettuale e sociale del paese. Bolaño costruisce attraverso di lui un ritratto spietato dell’intellighenzia cilena e delle sue complicità con il potere.

Il personaggio è ispirato a figure reali della cultura cilena, in particolare al critico José Miguel Ibáñez Langlois, e rappresenta quella categoria di intellettuali che, pur non partecipando direttamente alla violenza politica, ne sono stati complici attraverso il silenzio, l’indifferenza o la giustificazione culturale.

I temi centrali Il romanzo esplora con profondità il tema della complicità intellettuale. Padre Urrutia racconta episodi che sembrano innocui ma che rivelano progressivamente la sua connivenza con il potere repressivo. Dalle lezioni di marxismo impartite al generale Pinochet negli anni Sessanta alla frequentazione di salotti letterari dove si torturavano oppositori politici, ogni episodio svela i meccanismi attraverso cui la cultura può diventare strumento di legittimazione della violenza.

La memoria è un altro tema fondamentale. Il racconto del protagonista è un tentativo disperato di ricostruire e giustificare il passato, ma la memoria si rivela inaffidabile, selettiva, deformata dal senso di colpa e dalla necessità di autogiustificazione. Bolaño mostra come la memoria individuale e quella collettiva possano essere manipolate per occultare responsabilità storiche.

L’allegoria del falco Uno degli episodi più memorabili del romanzo è quello del falco addestrato a eliminare i piccioni che infestano le chiese europee. Padre Urrutia accompagna in questa missione il prete falconiere Farewell, in un viaggio che assume dimensioni allegoriche. Il falco rappresenta la violenza “civilizzata”, quella che si presenta sotto forma di cultura raffinata ma che nasconde istinti predatori. L’episodio diventa metafora della violenza istituzionalizzata che si maschera dietro la rispettabilità religiosa e culturale.

La critica al mondo intellettuale Bolaño sviluppa una critica feroce all’ambiente intellettuale e letterario, mostrando come spesso la cultura si trasformi in mondanità vuota, in gioco di potere, in strumento di distinzione sociale piuttosto che di ricerca della verità. I salotti letterari, le riviste culturali, i premi letterari diventano nel romanzo luoghi di compromesso e di complicità dove si consuma il tradimento della funzione critica dell’intellettuale.

Il personaggio di María Canales, che organizza salotti letterari nella sua villa mentre nel seminterrato si torturano prigionieri politici, rappresenta l’emblema di questa doppiezza: la cultura come paravento dell’orrore, la bellezza come maschera della violenza.

Lo stile e la tecnica narrativa La prosa di Bolaño raggiunge in questo romanzo vertici di straordinaria intensità. Il monologo torrenziale, senza pause né respiro, crea un ritmo ossessivo che rispecchia l’urgenza confessionale del protagonista. Lo stile oscilla tra il registro colto e quello colloquiale, tra la riflessione filosofica e il pettegolezzo mondano, riflettendo la complessità psicologica del narratore.

L’autore utilizza tecniche narrative tipiche del thriller – suspense, rivelazioni graduali, atmosfere inquietanti – per costruire un romanzo che funziona contemporaneamente come confessione psicologica, affresco storico e riflessione metaletteraria.

Il contesto storico-politico Sebbene non sia mai nominato esplicitamente, il regime di Pinochet costituisce lo sfondo costante del romanzo. Bolaño non descrive la dittatura dal punto di vista delle vittime, ma da quello dei complici, mostrando come il terrorismo di stato si sia potuto realizzare anche grazie al consenso o al silenzio di settori della società civile, compresi quelli che si consideravano depositari della cultura e della moralità.

Significato universale Pur essendo ambientato in Cile, “Notturno cileno” trascende i confini nazionali per diventare una riflessione universale sui meccanismi attraverso cui la cultura può diventare complice della barbarie. Il romanzo interroga il ruolo degli intellettuali di fronte al potere, la responsabilità del silenzio, i compromessi che ogni epoca impone a chi vive di cultura.

L’eredità letteraria L’opera si inserisce nella grande tradizione della letteratura latinoamericana che affronta i temi della dittatura e della violenza politica, ma con un approccio originale che privilegia l’analisi psicologica della complicità piuttosto che la denuncia diretta. Bolaño dimostra come la letteratura possa essere strumento di indagine morale e storica, capace di illuminare zone d’ombra della coscienza individuale e collettiva.

Il romanzo rappresenta anche una riflessione metanarrativa sul ruolo stesso della letteratura: attraverso la figura del critico-protagonista, Bolaño interroga il rapporto tra scrittura e potere, tra arte e impegno civile, tra responsabilità estetica e responsabilità etica.

🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast sulla Letteratura del novecento del prof. Gaudio

Ascolta “Letteratura del novecento” su Spreaker.