La funzione e la natura delle parole

28 Dicembre 2019

Chi era Omero

28 Dicembre 2019Omero è una delle figure più enigmatiche, ma affascinanti e influenti, della storia della letteratura.

1. Introduzione: chi era Omero?

Tradizionalmente considerato l’autore dell’Iliade e dell’Odissea, due dei capolavori fondativi della cultura occidentale, la sua esistenza è avvolta nel mistero.

Secondo la tradizione, sarebbe stato un poeta cieco, vissuto tra l’VIII e il VII secolo a.C., probabilmente in Asia Minore. Tuttavia, il dibattito sulla sua reale esistenza e sul processo di formazione dei poemi – noto come “questione omerica” – ha diviso studiosi per secoli.

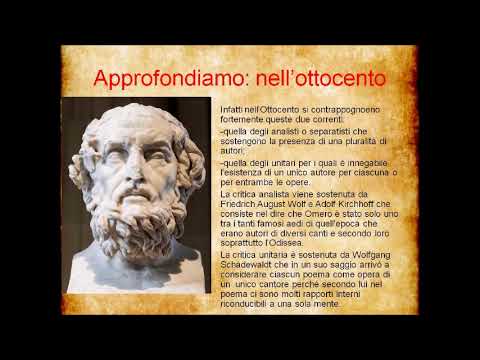

2. Omero e la questione omerica

L’Iliade e l’Odissea sono frutto di una lunga tradizione orale, che ha reso problematica l’attribuzione a un unico autore. Fin dall’antichità, filosofi e filologi si sono interrogati su diversi aspetti:

- Omero è esistito realmente o è un nome collettivo per indicare una scuola di rapsodi?

- I due poemi sono stati scritti dallo stesso autore o da tradizioni differenti?

- Quando e come sono stati messi per iscritto?

Nel XIX secolo, Friedrich Wolf formulò la teoria dell’oralità primaria, secondo cui i poemi derivano da un’epica orale e furono trascritti solo in epoca arcaica. Altri studiosi, come Milman Parry e Albert Lord, dimostrarono che i poemi omerici contengono formule tipiche delle società orali, come epiteti fissi e strutture ripetitive, il che rafforza l’idea che Omero (se esistito) fosse più un raccoglitore e sistematizzatore di un materiale preesistente che un creatore ex novo.

3. Omero come poeta dell’oralità

L’opera di Omero appartiene alla tradizione orale, un mondo in cui il sapere viene trasmesso non per iscritto, ma attraverso la recitazione e la memoria collettiva. I rapsodi, cantori itineranti, diffondevano i poemi adattandoli alle esigenze del pubblico.

I principali elementi della poesia orale presenti nei poemi omerici includono:

- Epiteti formulari (es. “Odisseo dal multiforme ingegno”) che aiutano la memorizzazione.

- Scene ricorrenti (banchetti, duelli, suppliche) per facilitare la narrazione.

- Struttura metrica in esametri dattilici, adatta alla recitazione.

L’opera di Omero, dunque, non è solo un prodotto letterario, ma il risultato di secoli di stratificazione e adattamento culturale.

4. L’importanza storica e culturale dei poemi omerici

L’Iliade e l’Odissea non sono solo capolavori letterari, ma anche fonti preziose per la comprensione del mondo greco arcaico. I poemi offrono dettagli su:

- L’organizzazione sociale, con un sistema basato su re (basileis), aristocratici e guerrieri.

- I valori della cultura greca, come l’onore (timé), la gloria (kleos), l’ospitalità (xenia).

- Il rapporto con gli dèi, che intervengono nella vita degli uomini con un ruolo determinante.

- Le pratiche di guerra, con descrizioni accurate di armi, duelli e strategie.

Omero funge quindi da enciclopedia culturale, fornendo alle generazioni successive un modello di comportamento e una visione del mondo condivisa.

5. L’eredità di Omero nella cultura occidentale

L’influenza di Omero è immensa:

- Nell’antichità, i suoi poemi erano considerati fondamentali per l’educazione (basti pensare alla Grecia classica e a Roma).

- Durante il Rinascimento, furono riscoperti come modelli di narrativa epica e mitologica.

- Nel mondo moderno, continuano a ispirare letteratura, cinema e filosofia.

La forza di Omero risiede nella sua capacità di raccontare la condizione umana: guerra e pace, avventura e nostalgia, eroi e dèi. Per questo, i suoi poemi continuano a essere letti e studiati in tutto il mondo.

6. Conclusione: Omero tra mito e realtà

Omero è una figura che oscilla tra leggenda e storia. La sua esistenza è incerta, ma la sua eredità è innegabile. I suoi poemi sono stati il fondamento della cultura greca e un punto di riferimento per l’intera tradizione letteraria occidentale.

Ancora oggi, leggere Omero significa immergersi nelle radici della civiltà europea e riscoprire temi universali che parlano a ogni epoca e cultura. 😊