Cambiamento climatico ed esaurimento delle risorse energetiche

9 Giugno 2025

Rischi dell’iperconnessione alla rete globale

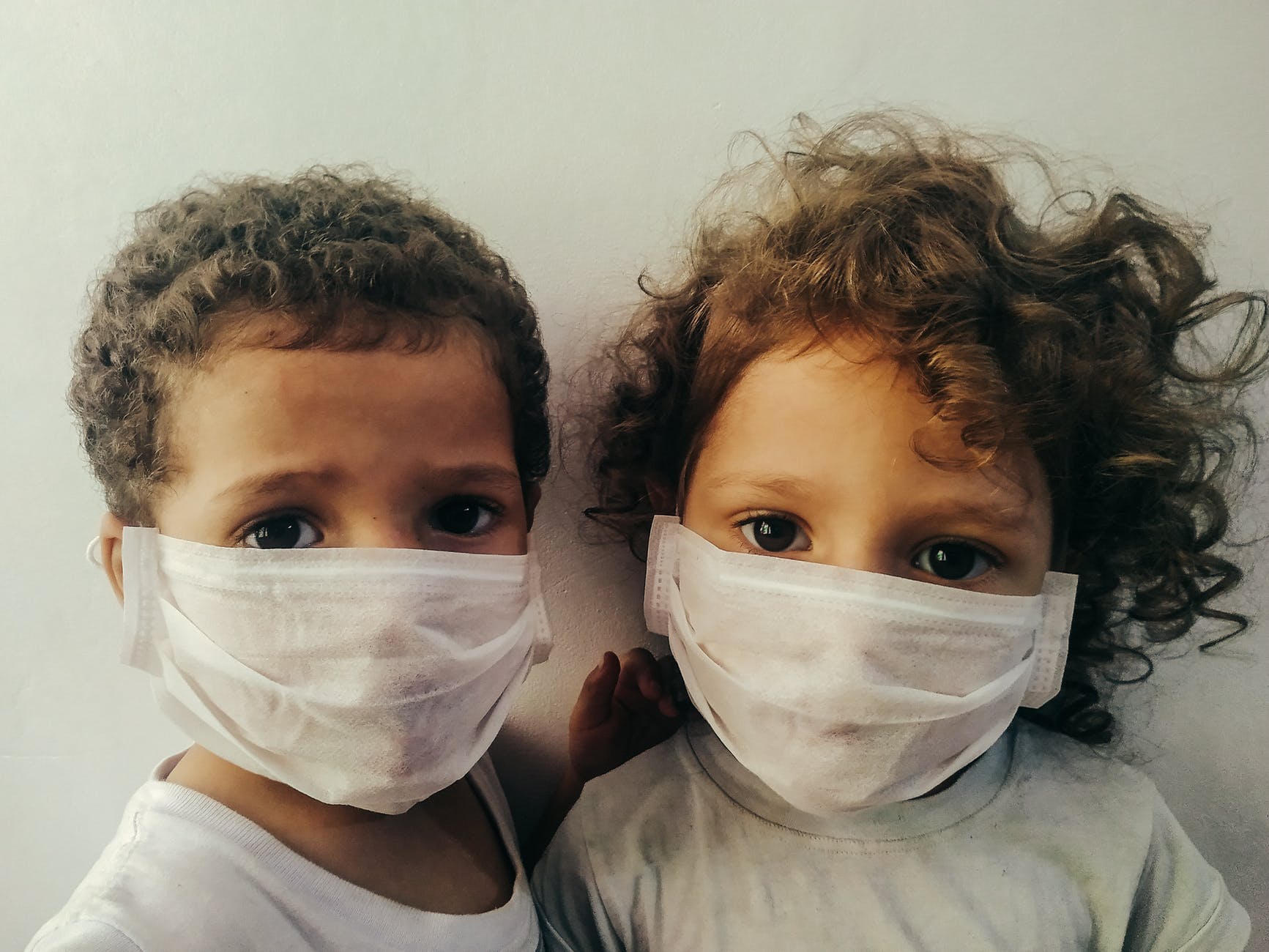

9 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un Tema di attualità sulle conseguenze globali dell’ epidemia di Sars Covid 19

TRACCIA

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Ordinaria 2022

TIPOLOGIA C ESAME DI STATO 2022 – PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

Testo tratto da: Luigi Ferrajoli, Perché una Costituzione della Terra?, G. Giappichelli, Torino, 2021, pp. 11-12.

BRANO DA ANALIZZARE

«Ciò che ha fatto della pandemia un’emergenza globale, vissuta in maniera più drammatica di qualunque altra, sono quattro suoi caratteri specifici.

Il primo è il fatto che essa ha colpito tutto il mondo, inclusi i paesi ricchi, paralizzando l’economia e sconvolgendo la vita quotidiana dell’intera umanità.

Il secondo è la sua spettacolare visibilità: a causa del suo terribile bilancio quotidiano di contagiati e di morti in tutto il mondo, essa rende assai più evidente e intollerabile di qualunque altra emergenza la mancanza di adeguate istituzioni sovranazionali di garanzia, che pure avrebbero dovuto essere introdotte in attuazione del diritto alla salute stabilito in tante carte internazionali dei diritti umani.

Il terzo carattere specifico, che fa di questa pandemia un campanello d’allarme che segnala tutte le altre emergenze globali, consiste nel fatto che essa si è rivelata un effetto collaterale delle tante catastrofi ecologiche – delle deforestazioni, dell’inquinamento dell’aria, del riscaldamento climatico, delle coltivazioni e degli allevamenti intensivi – ed ha perciò svelato i nessi che legano la salute delle persone alla salute del pianeta.

Infine, il quarto aspetto globale dell’emergenza Covid-19 è l’altissimo grado di integrazione e di interdipendenza da essa rivelato: il contagio in paesi pur lontanissimi non può essere a nessuno indifferente data la sua capacità di diffondersi rapidamente in tutto il mondo.

Colpendo tutto il genere umano senza distinzioni di nazionalità e di ricchezze, mettendo in ginocchio l’economia, alterando la vita di tutti i popoli della Terra e mostrando l’interazione tra emergenza sanitaria ed emergenza ecologica e l’interdipendenza planetaria tra tutti gli esseri umani, questa pandemia sta forse generando la consapevolezza della nostra comune fragilità e del nostro comune destino. Essa costringe perciò a ripensare la politica e l’economia e a riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro.»

Luigi Ferrajoli, Perché una Costituzione della Terra?, G. Giappichelli, Torino, 2021, pp. 11-12.

CONSEGNA

Rifletti sulle questioni poste nel brano e confrontati anche in maniera critica e facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali e alla tua sensibilità, con la tesi espressa dall’autore, secondo il quale occorre ripensare la politica e l’economia a partire dalla consapevolezza, generata dalla pandemia, della nostra comune fragilità e del nostro comune destino.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO

Aspetti da considerare:

- I quattro caratteri specifici della pandemia identificati da Ferrajoli

- La relazione tra emergenza sanitaria ed emergenza ecologica

- Il concetto di interdipendenza globale

- La necessità di ripensare politica ed economia

- Riferimenti a conoscenze personali ed esperienze vissute

- Posizione critica rispetto alla tesi dell’autore

Struttura suggerita:

- Titolo generale dell’elaborato

- Introduzione con presentazione della tesi

- Paragrafi tematici con titoli

- Conclusione con riflessione personale

Tempo disponibile: 6 ore Lunghezza indicativa: 4-5 pagine di protocollo

SVOLGIMENTO

La Pandemia come Rivelatore: Crisi, Interdipendenza e la Necessità di un Nuovo Paradigma Globale

Il saggio di Luigi Ferrajoli, “Perché una Costituzione della Terra?”, offre una lettura illuminante della pandemia di COVID-19 non solo come emergenza sanitaria, ma come un “campanello d’allarme” globale che ha svelato profonde interconnessioni e fragilità intrinseche al nostro sistema planetario. La tesi centrale dell’autore, secondo cui l’esperienza della pandemia dovrebbe generare una consapevolezza della nostra comune fragilità e del nostro comune destino, spingendoci a ripensare radicalmente politica ed economia, è una prospettiva che condivido pienamente. La pandemia ha messo in luce dinamiche preesistenti e ha accelerato processi di riflessione che sono oggi più urgenti che mai.

La Pandemia: Un’Emergenza Senza Precedenti e le Sue Rivelazioni

Ferrajoli identifica quattro caratteri specifici che hanno reso la pandemia un’emergenza globale di portata drammatica. In primo luogo, la sua universalità: ha colpito “tutto il mondo, inclusi i paesi ricchi”, paralizzando economie e sconvolgendo la vita quotidiana di miliardi di persone. Ricordo vividamente i giorni del lockdown, un’esperienza condivisa a livello planetario che ha annullato, almeno temporaneamente, le differenze di status e nazionalità di fronte alla minaccia invisibile del virus. In secondo luogo, la sua spettacolare visibilità, data dal “terribile bilancio quotidiano di contagiati e di morti”. Questa contabilità macabra ha reso intollerabile l’assenza di adeguate “istituzioni sovranazionali di garanzia” per il diritto alla salute, una lacuna che, come studente, ho spesso riscontrato nelle analisi delle organizzazioni internazionali, ma che mai come allora è apparsa così palese e scottante.

Il terzo carattere, forse il più cruciale, è la rivelazione della pandemia come “effetto collaterale” delle catastrofi ecologiche. Deforestazioni, inquinamento atmosferico, riscaldamento climatico, allevamenti intensivi: queste pratiche, che compromettono la salute del pianeta, sono state indicate dalla scienza come fattori che facilitano il salto di specie dei virus, rendendo esplicito il nesso inscindibile tra salute umana e salute dell’ambiente. Ho studiato come l’alterazione degli ecosistemi favorisca la diffusione di patogeni zoonotici, e la pandemia ha reso questa teoria una realtà tangibile e devastante. Infine, il quarto aspetto è l’altissimo grado di integrazione e interdipendenza globale. Il contagio in un paese lontano si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, dimostrando che nessun angolo del pianeta è un’isola e che la sorte di uno influisce direttamente su quella di tutti. La rapidità con cui il virus ha varcato confini e continenti ha illustrato drammaticamente quanto siamo connessi.

La Sfida delle Istituzioni Sovranazionali e il Diritto alla Salute

La pandemia ha messo in luce una discrasia profonda tra l’interconnessione reale del mondo e l’inadeguatezza delle strutture di governance globale. La mancanza di “adeguate istituzioni sovranazionali di garanzia” per il diritto alla salute è un punto dolente che Ferrajoli evidenzia con forza. Sebbene il diritto alla salute sia sancito in molte carte internazionali, la sua attuazione su scala globale ha mostrato gravi lacune. La competizione per i vaccini, il “nazionalismo vaccinale” e la disparità nella distribuzione delle risorse sanitarie tra paesi ricchi e poveri, sono stati esempi lampanti di come la cooperazione internazionale abbia spesso ceduto il passo agli interessi nazionali.

Questa constatazione, a mio parere, non è solo una critica, ma un invito a rafforzare organismi come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e a creare meccanismi di coordinamento più vincolanti ed efficaci, capaci di agire tempestivamente e con autorità in situazioni di crisi globale. Il diritto alla salute non può essere un privilegio, ma una garanzia universale, che richiede un impegno congiunto e una visione che vada oltre i confini statali, verso una solidarietà globale.

La Consapevolezza di una Comune Fragilità e la Necessità di un Nuovo Paradigma

La tesi più forte di Ferrajoli è che la pandemia stia forse generando la “consapevolezza della nostra comune fragilità e del nostro comune destino”. Ho percepito, durante i momenti più acuti della crisi, un senso diffuso di solidarietà e di riconoscimento di questa fragilità condivisa. La corsa alla ricerca di un vaccino, la collaborazione scientifica internazionale senza precedenti, e le iniziative di aiuto reciproco, sono stati segni tangibili di questa consapevolezza. Persino l’attenzione mediatica ai “bollettini” quotidiani di contagi e decessi, seppur macabra, ha veicolato un senso di appartenenza a un’unica comunità globale colpita dallo stesso male.

Tuttavia, il “forse” di Ferrajoli è un punto cruciale. Terminate le fasi più acute, la spinta verso un vero “ripensamento della politica e dell’economia” sembra aver perso parte del suo slancio. Le logiche nazionalistiche e gli interessi economici a breve termine hanno spesso ripreso il sopravvento. Basti pensare alle difficoltà nel raggiungere accordi vincolanti sul clima, o alla persistenza di disuguaglianze economiche che la pandemia ha solo acuito. Sebbene la consapevolezza della fragilità sia stata generata, la sua traduzione in un cambiamento sistemico radicale si scontra con resistenze profonde.

Il ripensamento della politica e dell’economia, come auspicato da Ferrajoli, dovrebbe concretizzarsi in un paradigma di giustizia ambientale e sociale. Politicamente, significherebbe rafforzare le istituzioni sovranazionali, promuovere la cooperazione, e porre i diritti umani (incluso il diritto alla salute e a un ambiente sano) al centro delle agende globali. Economicamente, implicherebbe una transizione verso modelli di sviluppo sostenibili, che valorizzino le risorse rinnovabili, riducano l’impatto ambientale delle produzioni intensive, e promuovano una distribuzione più equa della ricchezza, superando il mito della crescita illimitata. Non si tratta di un’utopia, ma di una necessità stringente, supportata dalle evidenze scientifiche e dalle lezioni della storia recente.

In conclusione, la pandemia di COVID-19, attraverso le sue caratteristiche globali e le sue drammatiche conseguenze, ha agito come uno specchio impietoso, riflettendo la nostra interdipendenza e la fragilità di un modello di sviluppo insostenibile. La tesi di Luigi Ferrajoli, che invita a ripensare la politica e l’economia a partire da questa consapevolezza di un “comune destino”, è un appello che non possiamo permetterci di ignorare. La sfida è immensa, ma la lezione è chiara: la sopravvivenza e il benessere dell’umanità dipendono dalla nostra capacità di trascendere gli interessi particolari e di agire collettivamente, con coraggio e lungimiranza, per costruire un futuro basato sulla solidarietà, sulla sostenibilità e sulla giustizia globale.

Audio Lezioni, ascolta il podcast di Storia moderna e contemporanea del prof. Gaudio

Ascolta “Storia moderna e contemporanea” su Spreaker.