Resurrezione Gen rosso

28 Dicembre 2019

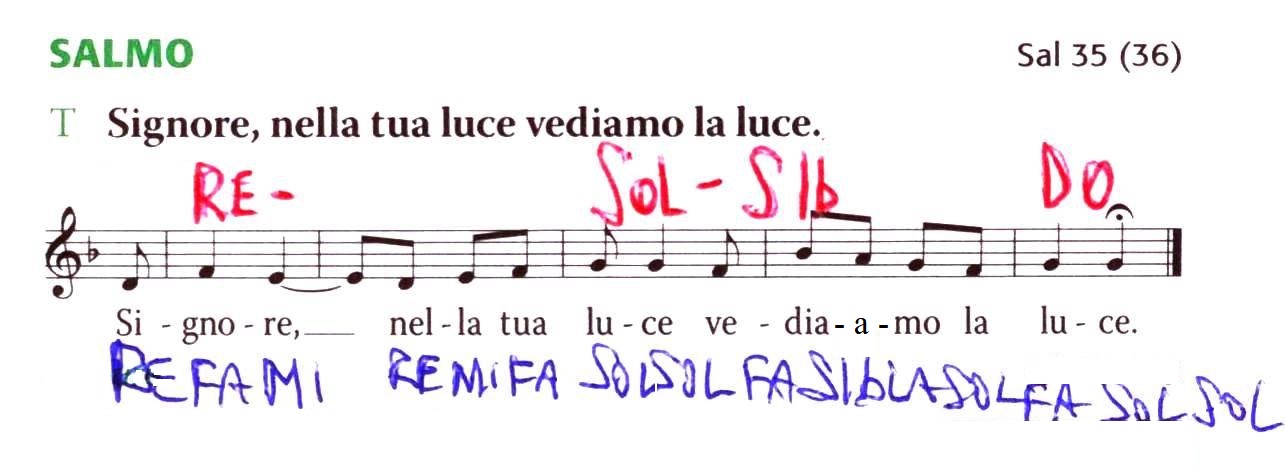

Signore, nella tua luce vediamo la luce

28 Dicembre 2019🎶Analisi e riflessione sul “Santo” di Luigi Picchi, con uno sguardo profondo al suo valore spirituale, liturgico ed emotivo, partendo dalla sua particolare atmosfera – quel contrasto tra l’incipit quasi malinconico e la progressiva crescita verso la lode trionfale

✝️ Analisi e riflessione: “Santo” di Picchi – Dalla penombra alla gloria

Il “Santo” di Luigi Picchi è uno dei canti eucaristici più intensi e teologicamente ricchi della tradizione liturgica italiana del Novecento. A differenza di altre versioni più solenni o festose, questa composizione colpisce per il suo inizio sobrio, intimo, quasi penitenziale, che sembra emergere da un silenzio profondo.

Eppure, progressivamente, il canto si trasforma: da un mormorio di adorazione nasce una lode che raggiunge il cielo.

Questa dinamica emotiva non è un semplice espediente musicale: è un cammino spirituale, un’icona della fede che passa attraverso il buio per giungere alla luce.

1. L’incipit in minore: un’adorazione umile e ferita

L’inizio in MIm, con quella melodia discendente e ripetitiva (mi re mi re fa# mi re mi mi), evoca un’atmosfera di raccolta umiltà, quasi di lutto spirituale.

Non si grida “Santo!”, si sussurra.

Non si esulta subito, si prostra.

È un atteggiamento biblico: quando Isaia vede il Signore seduto sul trono, la sua prima reazione non è la gioia, ma il terrore: “Io sono perduto, perché sono un uomo dai labbra impure” (Is 6,5).

La santità di Dio non è rassicurante: sgomenta, perché rivela il nostro peccato, la nostra piccolezza, la nostra nudità.

E allora, cantare “Santo” da un tono minore significa riconoscere:

Noi non siamo santi.

Ma Lui sì.

E proprio per questo, abbiamo bisogno del suo perdono, della sua gloria, del suo mistero.

Quel “Santo” cantato con voce bassa è un atto di verità: non fingiamo di essere ciò che non siamo.

Siamo peccatori.

Eppure, osiamo alzare lo sguardo.

2. “I cieli e la terra sono pieni della tua gloria” – l’irruzione del divino nel creato

Man mano che il canto procede, la tonalità si apre: si passa agli accordi di SOL, DO, RE, LAm – una progressione chiara, luminosa, che ricorda il sorgere del sole.

E con essa, la consapevolezza:

Dio non è solo lontano, tremendo, inaccessibile.

La sua gloria inonda il mondo.

Non solo i cieli, non solo il tempio, non solo i santi:

la terra, con i suoi monti, i suoi mari, i suoi volti, i suoi dolori, è piena della sua gloria.

È il mistero dell’Emmanuele: Dio con noi.

Non in modo vago, ma in modo reale, soprattutto nell’Eucaristia, in questo momento in cui il Creatore si fa pane, si fa vicino, si fa mangiare.

La gloria di Dio non è un’astrazione:

è nel pane spezzato,

è nella Parola proclamata,

è nel popolo riunito nel suo nome.

3. “Osanna nell’alto dei cieli” – il passaggio dalla penitenza alla lode

L’Osanna è il culmine del canto, e qui assume un valore particolare.

Non è un grido facile, né un’acclamazione di circostanza.

È il grido di chi, dopo aver visto la propria miseria, ha sperimentato la misericordia.

L’Osanna di Gerusalemme (Mt 21,9) era un grido messianico:

“Salvaci, Re che viene!”

Ma Gesù entra non su un cavallo da guerra, ma su un asino.

La salvezza non viene dal potere, ma dall’umiltà.

Così, anche qui, l’Osanna non è una vittoria umana:

è la gioia di chi è stato perdonato,

di chi ha visto aprirsi il cielo,

di chi ha toccato la grazia.

E quando ripetiamo “nell’alto dei cieli”, non cantiamo solo con la bocca:

il nostro cuore si solleva, come se già partecipassimo al banchetto eterno.

4. “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” – l’attesa compiuta

Questa frase è un punto di svolta teologica.

Il “colui che viene” non è un’aspettativa: è Gesù, presente in mezzo a noi.

Nella liturgia, questo versetto non è memoria storica: è riconoscimento reale.

È l’assemblea che dice:

“Tu sei qui. Tu sei il Santo. Tu sei il Benedetto. Tu sei il Figlio di Dio.”

E lo dice dopo aver attraversato il buio, dopo aver pronunciato il “Santo” con voce tremante.

Proprio come i discepoli di Emmaus: solo dopo il cammino, il pianto, la fatica, riconoscono il Signore nello spezzare del pane.

Così anche noi:

prima l’umiltà,

poi la rivelazione,

poi la lode.

🌅 Un cammino dalla penombra alla gloria

La bellezza di questo “Santo” sta proprio nella sua struttura spirituale:

inizia come una preghiera di adorazione ferita, quasi un lamento,

e si trasforma in un’acclamazione di fede trionfante.

Non è un canto che ignora il dolore, la fatica, il peccato.

È un canto che passa attraverso di essi per giungere alla lode.

E questo è il vero mistero della Messa:

non è una festa continua,

ma un cammino di morte e risurrezione.

Noi entriamo con le nostre croci,

e usciamo con la pace del Risorto.

✝️ Conclusione: un Santo che ci trasforma

Il “Santo” di Picchi non ci lascia come siamo.

Ci conduce.

Ci purifica.

Ci innalza.

E alla fine, non abbiamo solo cantato:

abbiamo adorato.

Perché quel “Santo” sussurrato all’inizio

diventa, alla fine,

un grido del cuore:

Tu sei santo, Signore,

e la tua gloria riempie il cielo e la terra.

Grazie perché vieni a noi,

nel pane, nel nome, nel silenzio,

e ci fai partecipi della tua santità.

E così, anche noi – peccatori –

possiamo dire con verità:

Osanna.

Osanna.

Osanna.

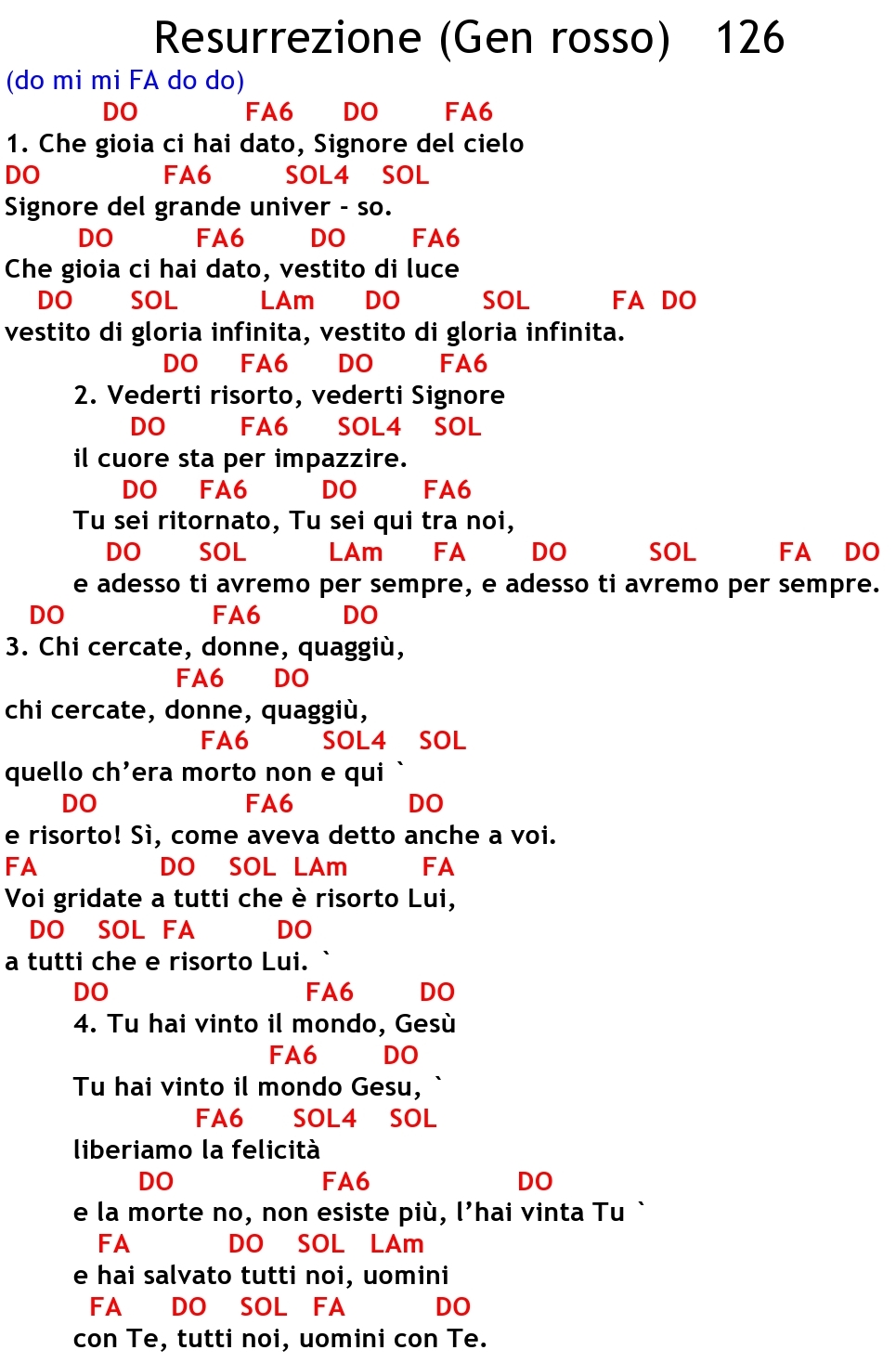

📌 Testo e accordi

Santo di Picchi

MELODIA E ACCORDI:

(mi re mi re fa# mi re mi mi)

MIm SOL MIm SOL SIm MIm SOL DO RE

San – to, san – to, santo il Signore, Dio dell’universo

LAm RE LAm SOL DO SOL

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria

SOL DO SOL DO SOL4 SOL

Osanna, nell’alto dei cieli

MIm LAm RE

Benedetto colui che viene nel nome del Signore

SOL DO SOL DO SOL4 SOL

Osanna, nell’alto dei cieli

TESTO:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.